《馬拉之死》:同一題材的不同表述

余鳳高

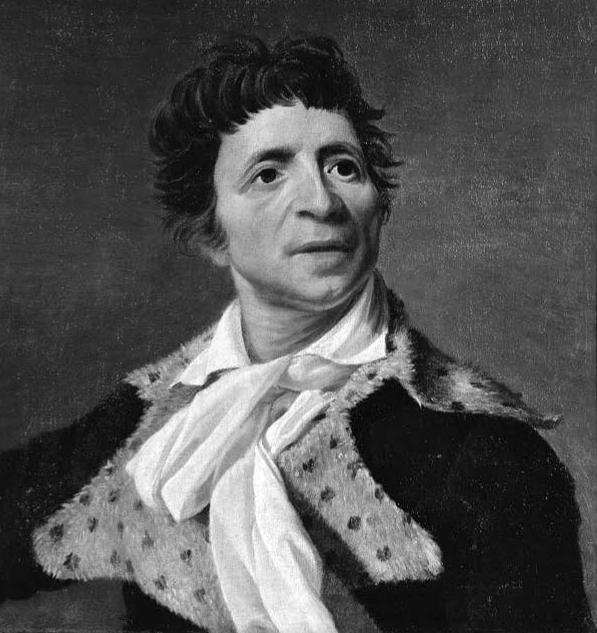

法國的讓-保羅·馬拉(Jean-Paul Marat,1743—1793)原是國王路易十四幼弟阿圖爾伯爵私人衛隊的醫生,又是一位科學家。只因他1780年出版的《刑事立法計劃》一書被認為具有顛覆性質,遭當局查禁。可能是因為這件事,他開始痛恨現行的社會制度。更重要的是,他雖然出版了《火災物理研究》《關于光的發現》《電力物理研究》等科學著作,在巴黎的科學界產生較大的影響,但卻得不到科學院的承認,使他感到遭受有勢力的敵人的迫害,決心要變革社會。大革命爆發后,他覺得機會來了。雖然在1789年1月出版的《獻給祖國》的小冊子里,馬拉還表示相信君主政體能夠解決法國的問題,可是幾個月后,在他出版的一冊補充讀物中,又說國王只關心自己的財富,不顧人民的死活,同時對那些建議把英國的政治制度作為法國榜樣的人進行了抨擊。

1789年9月12日,馬拉出版了一份《巴黎政治家報》,四天后改名《人民之友報》。該報支持采取最激進的民主措施,主張應事先對貴族采取防范措施,聲稱他們正在陰謀策劃毀滅大革命。1790年初,馬拉因攻擊財政部長雅克·內克而被迫逃往英國,三個月后回國,聲望大增。他依然持激進立場,毫不留情地批評溫和派革命領導人,警告要反對正在組織反革命活動的王黨流亡者。作為1792年9月成立的國民公會的代表,馬拉在雅各賓俱樂部發表的演說,鼓動巴黎普通市民的階級意識感情,在議會內和街頭示威中得到巴黎人民的積極支持,很快成為國民公會中最有影響的代表之一。

馬拉的文章和演說十分鼓動人心。如他在1790年6月寫道“:割下五六百人的頭顱就能保證你的平靜、自由和幸福。虛偽的人道束縛了你的手腳,壓制了你的斗志,因為這樣,你的千萬個兄弟就會失去他們的生命。”著名歷史學家法朗索瓦·米涅(Francois Mignet,1796—1884)在《法國革命史》(鄭福熙譯文)中批評他這言論“帶有一種毫不顧忌的殘酷性”;并特別提醒說:“在革命時期,有過一些完全和馬拉一樣殘忍嗜血的活動家,但是哪一個都沒有比他對那個時期起更為惡劣的影響。”

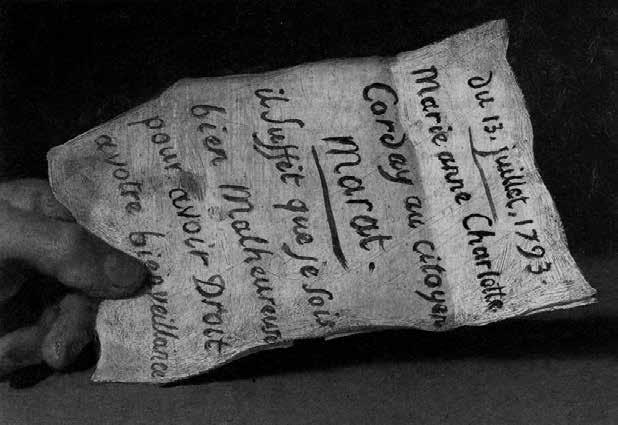

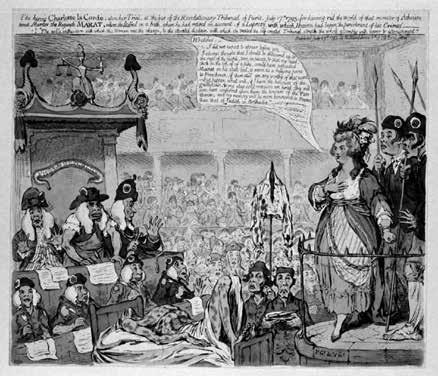

1793年7月13日晚,一位窮貴族家庭出身的吉倫特派年輕女子夏洛特·科黛(Charlotte Corday,1768—1793),先是在一家破舊的小旅館中住下,希望找機會混入支持馬拉的群眾中去。她事先在衣服里縫上她的洗禮證書,還有一封信,解釋她即將采取的行動。雖然帶了一份假造的吉倫特派逃犯的名單,但因被馬拉的情婦攔住,先在樓下等待。等到馬拉坐進唯一有助于緩減遍布他全身的“皰疹性皮炎”的冷水浴中之后,才讓準備給他送上名單的科黛小姐進去。經過盤問和交談之后,馬拉贊賞地聲稱,她所提的這些叛亂分子都會在一周內被送上斷頭臺。就在這時,夏洛特·科黛拔出一把刀,將其刺入馬拉的胸部,并切斷了馬拉的頸動脈。馬拉的幾名侍者進來,抓住行刺者;但是為時已晚,馬拉在幾分鐘內就流血致死。馬拉死后,斯潘塞·博蒙特寫道:

在全國代表大會上,雅各賓派把這看成是吉倫特派背信棄義的證據,他們呼天搶地,喊叫還我馬拉,并請巴黎的雅各賓派代表雅克·大衛使這一殘忍惡行的犧牲者永垂不朽。往日都沉默寡言的雅克·大衛,不平常地喃喃回答說:“我會做的。”因為在一次擊劍比賽中受傷,他臉上有個大大的腫瘤,使他說起話來結結巴巴。(H. Spencer Beamont: Art as Revolutionary Propaganda in Davids The Death of Marat,War,Literature & the Arts: an international journal of the humanities,Vol.30 / 2018)

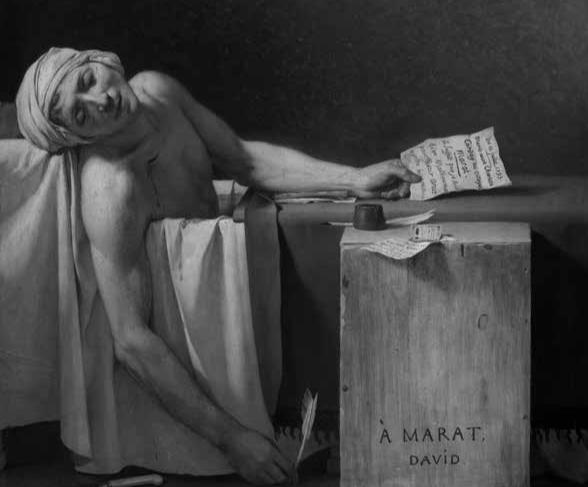

雅克-路易·大衛 (JacquesLouis David,1746—1825)是法國新古典主義的重要畫家。在大革命爆發之后,他便“成為羅伯斯比爾領導的雅各賓組織的成員,一名負有政治使命的藝術家”(《不列顛百科全書》)。他懷著極大的政治激情,在一個月內就完成了這幅《馬拉之死》(La Mort de Marat),其政治傾向性十分明顯:

在《馬拉之死》中,大衛完全抹去夏洛特·科黛(的存在)。(因為)對這個尋求悲劇女英雄作用的可愛的24歲處女的任何表現,都會引起同情,從而有損于馬拉犧牲的崇高審美。所有的觀眾看到的科黛就是地面上她的血淋淋的刀子——實際上,她沒有企圖逃跑,而讓這把刀仍舊插在馬拉的胸腔上——她的血跡斑斑的信也仍然緊握在他手里。(H. Spencer Beamont: Art as Revolutionary Propaganda in Davids The Death of Marat,War,Literature & the Arts: an international journal of the humanities,Vol.30 / 2018)

另一位法國畫家保羅·雅克·埃米·博德里(Paul-JacquesAiméBaudry,1828—1886)在1861年也畫過和大衛的《馬拉之死》同一題材的油畫。不但從畫的題名《刺殺馬拉后的夏洛特·科黛》(Charlotte Corday after the Assassination of Marat)就可以看出,博德里畫作的主角是夏洛特·科黛這位女英雄,而不是大衛畫作中死去的馬拉。畫面突出表現了夏洛特傲然站立在前方,等待被逮捕,為自己的行為負責;死去的馬拉被退到背景的一旁,幾乎不為觀眾所注意。因此,如果說大衛創作《馬拉之死》是為了讓馬拉永垂不朽,那么博德里創作《刺殺馬拉后的夏洛特·科黛》則是為了讓夏洛特·科黛永垂不朽。埃米·博德里不是一位多么偉大的畫家,他在藝術史上的地位更不能和大衛相比。只因他這幅《夏洛特·科黛》所表現的對馬拉和夏洛特·科黛的不同態度,體現了他對瘋狂的“大革命”的理性認識,使這畫被認為是一幅值得贊賞的名畫。

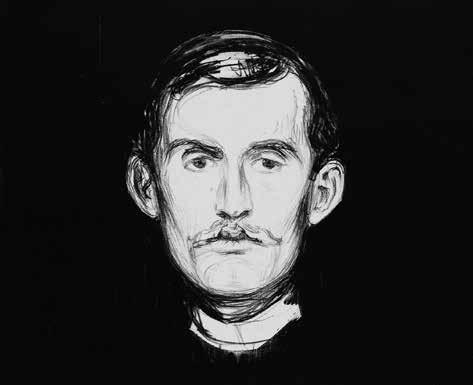

挪威藝術家愛德華·蒙克(Edvard Munch,1863—1944)在1907年也畫過刺殺馬拉的畫。

蒙克的許多畫作,如他最為人知的《吶喊》和《病孩》等,創作的時候,都融進他自己的生活經歷和情感經歷。《美國醫學會雜志》的主編特雷西·索斯蓋特相信,蒙克創作選擇刺殺馬拉這一題材,也與他自己的感情經歷有關。

1898年,愛德華·蒙克第一次遇見圖拉·拉爾森。圖拉是挪威最大的葡萄酒商的女兒,她和蒙克都是首都克里斯蒂安尼亞過著波西米亞生活方式的人。當時,蒙克雖然事業達到頂點,但是,童年時代母親和姐姐死于肺結核的陰影一直在他心中揮之不去,使他懷疑與他接近的女性會有肺結核的毒素。四年后,1902年,在與圖拉的戀情處于高峰、試圖與她永遠斷情的時候,蒙克開槍射擊自己左手的一只手指,擊傷了另一只手指。特雷西·索斯蓋特說:

蒙克在這場神秘的槍擊事件發生之時就已在大量喝酒,現在他的飲酒量比以往都大。他多次參與公開斗毆,幾次設法矯正都沒有成功。他的繪畫,一開始就癡迷于死亡和垂死的場景。如今開始表現一種精神錯亂和暴力的死。1906年,他在一家餐館畫的一幅自畫像,他的背后全是葡萄酒瓶(畫題就叫《自畫像和葡萄酒瓶》)。同年,他畫了一個女人站在一張床邊,床上正躺著一個男人。他將這畫題為《女殺人犯》(The Murderess),稱另一個版本為《馬拉之死》(The Death of Marat)。在這種謀殺的主題中,人物往往都是穿了衣服的,有時也赤裸;有時,色彩像新鮮的水果和花朵那樣純真,有時,他們也像(大革命)“恐怖時期”一樣的血腥;有時候,整個場景也不可怕,幾乎很親密,有時場景又過于壓抑。總之都是戀人們和那個已死的男人之間的關系。

以這種謀殺主題為基礎的許多繪畫中,有一幅作于1907年,即與圖拉·拉爾森的關系最后破裂的五年之后。挪威奧斯陸畫家畫廊、蒙克美術館館長阿爾內·埃格姆(Arne Eggum,1936— )指出,盡管(畫中的)那個女子的形象是取自于一位模特兒,顯然還具有圖拉·拉爾森的特點,所以是屬于那件戀愛關系。他繼續寫道,“那個男人正躺在一張斜著伸向畫面的床上。男人的身材特別短小,造成一條斜線。那個女人僵直地直面而立,有如一根鹽柱。這畫表達了驚恐的憎恨和永遠無法實現溝通的渴望。”埃格姆博士隨后提請注意畫中可能與蒙克筆記本中有關這一射擊事件的各種因素:“例如,在桌子上,可以看到開槍前圖拉·拉爾森剛剛在吃的水果,還有她的一頂漂亮的帽子……

同樣有意思的是蒙克為這些畫選用的標題,因為涉及一樁歷史事件,但沒有像通常所描繪的那樣。此事發生在1793年7月13日的巴黎……四天后,夏洛特于1793年7月17日受到審判,被送上斷頭臺。馬拉在當代人雅克-路易·大衛描繪他坐浴的著名繪畫中得以不朽,蒙克充分利用他的藝術許可,僅保留這個標題。 (H.Therese Southgate: Death of Marat,JAMA, 1992,Vol.267,No.22,Cover.)

由此看來,蒙克的《馬拉之死》既不同于大衛的《馬拉之死》,也不同于博德里的《夏洛特·科黛》,而只是借這一歷史事件,像他以往所常有的那樣,來表達自己的生活經歷和情感經歷。