用考古對話 向世界發聲

陳棟

在西北大學,有一支名字響當當的團隊,他們是“三秦楷模”,是全國教育系統先進集體,他們受到了習近平總書記先后三次的肯定與問候。這個團隊就是西北大學文化遺產學院王建新教授帶領的中亞考古隊。

從1999年提出“中國考古一定要走出去”,到2009年正式走出國門、進入中亞,這支團隊通過20多年的艱苦努力,從陜西、河西走廊到新疆東天山、中亞,在廣袤的絲綢之路沿線開展考古調查、遺址發掘和文化遺產保護工作,取得了一系列首創性的重大考古發現,取得了中國科學家在中亞考古研究領域的重要突破,生動詮釋了新時代高校知識分子的使命和擔當。

“使命擔當”? 一位中國考古人的“堅定信念”

“中國考古學一定要走出去。”1999年,王建新在中國考古學會年會上說道,這也成為他接下來二十多年矢志不渝的方向。

作為西北大學絲綢之路考古中心主任、西北大學文化遺產學院教授、陜西省絲綢之路考古中心首席科學家,從事考古工作近40年的王建新有著諸多身份,其中最重要的一個身份是西北大學中亞考古隊隊長。

1982年,由于出色的表現和優異的能力,王建新畢業后留校任教,從此開啟了漫漫教育之路。他堅定地認為要用“中國話語”闡釋絲綢之路的真實歷史。為此,他放棄已經熟悉的研究“舒適地”,將月氏作為研究方向,重啟絲綢之路考古。作為首位在中亞開展考古研究的中國學者,他帶領西北大學中亞考古隊數百次往返陜西、甘肅、新疆與中亞,提出了“游牧文化聚落考古”理論,打破了學術界長久以來“游牧民族居無定所”的論斷。

2001年,甘肅河西走廊的考古調查工作剛剛起步,在一次長途行駛中王建新不幸發生交通事故,八根肋骨骨折,所幸,從“鬼門關”撿回了一條命。很多人都認為王建新會放棄后續的調查工作,令人意外的是,在幾個月的努力治療和康復訓練之后,王建新又一次回到了西北的野外調查工作之中。

在何軍鋒的記憶里,導師王建新是一個典型的“工作狂”。2002年,何軍鋒跟隨王建新一起前往新疆尼勒克進行考古調查工作。本以為自己的老師大傷初愈,應盡量避免攀高攀險等工作,可是在調查、拓摩巖畫時,王建新卻總是沖在最前面。那段時間,王建新總是早上第一個起床,挨個將學生們叫醒。上山描繪巖畫時,因山勢陡峭,最危險的點他總是自己上去。晚上回到駐地,當學生們已經筋疲力盡時,他卻還要伏案工作到深夜。

王建新始終以一名共產黨員的理想和信念堅持在教學科研的第一線,履行著自己對黨的忠誠和莊嚴承諾,矢志不渝地踐行著“科學報國”的理想,尤其是在選擇了走出國門,在世界考古學舞臺上發出中國聲音這條路以后,他的愛國情、抱國志吸引著周圍的師生加入到中亞考古隊,凝聚和推動著這支隊伍不斷壯大、不斷取得新的突破。

“群英薈萃”? 為世界考古事業凝聚“中國智慧”

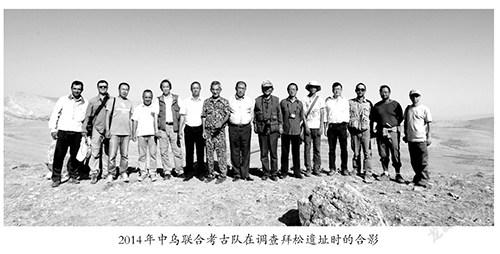

西北大學中亞考古隊是以王建新為帶頭人,以西北大學考古學科優秀教師和科研骨干為中堅,吸收國內外高校師生和科研單位廣泛參與、長期奮戰在絲綢之路沿線開展考古發掘與研究的一支教學科研團隊。現有西北大學骨干教師9人、在校學生12人,國內外19家合作單位的師生38人,團隊師生總體規模已達59人。

為了培養具有國際視野、國際交往能力、跨學科、多元化的優秀人才,王建新不設門檻,凡是喜歡考古、志在考古的學生他都愿意傾囊相授,全力栽培。

習通源是西北大學電子科技2000級本科生,因為對考古的熱愛,在攻讀碩士時,毅然選擇了與自己本科專業天壤之別的考古學,王建新看到了習通源的喜愛與堅持,讓他做了自己的學生。習通源也沒有辜負導師的信任,2014年獲得考古學博士學位,如今已是考古團隊的主力干將。此后,在王建新的悉心指導下,多位跨專業報考考古學的學生都在考古學與文化遺產保護的各個研究領域中發揮了重要作用,推動了絲綢之路考古團隊走出國門。

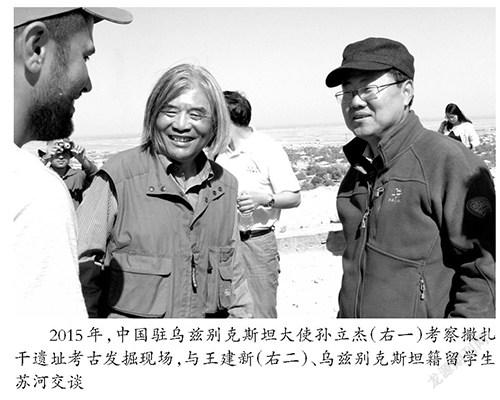

境外考古工作不僅政治環境多變、工作環境惡劣,高強度的體力消耗也讓很多人望而卻步。但這樣的艱辛并沒有難倒中亞考古隊,他們不僅在野外考古發掘工作中始終沖在第一線,率先完成工作量大、難度高、挑戰性強的探方發掘工作,在生活中也時刻以團結師生凝聚人心為大局,從飲食起居到精神狀態事無巨細地互相關心和幫助。“這既是一個優秀戰斗集體,也是一個快樂大家庭。”烏茲別克斯坦籍留學生蘇河說。

截至目前,中亞考古隊發表研究性考古調查與發掘報告等10余篇,指導研究生論文5篇,合作舉辦3次成果展、2次國際學術會議,1次國際專業培訓。先后獲得“全國教育系統先進集體”“全省教育系統‘不忘初心、牢記使命主題教育先進典型”等稱號。

“抽絲剝繭”? 為絲綢之路考古提供“中國方案”

自19世紀德國地理學家李希霍芬系統地提出“絲綢之路”概念之后,歐美和日本學界持續關注絲綢之路研究,積累了大量的研究資料和成果。長期以來,中國學者對于絲綢之路的研究主要限于境內。即使到了20世紀末,中國考古學界也還未能真正走出國門。在中國之外的考古學研究領域,中國考古學家幾乎沒有發言權。

面對這樣的狀況,王建新說:“我們的工作才剛剛開始,這也就是我們工作的意義所在:絲路考古不應該只有西方視角,也應該有東方視角。同時,我們的工作也是‘一帶一路建設中,促進人文交流、文明相通的一個不可缺少的工作。”

20世紀90年代后期,西北大學考古學科確立了“立足長安、面向西域,周秦漢唐、絲綢之路”的學科發展定位和方向,有計劃地重啟絲綢之路考古研究。王建新帶領團隊從河西走廊西部開始進行了持續多年的考古調查,截至2005年,在東天山地區發現了不同時期、不同規模、不同等級的古代游牧民族聚落遺址600多處,還對在東天山巴里坤石人溝發現的一處大型古代游牧民族聚落遺址進行發掘。這次發掘,是國內首次對古代游牧聚落遺址進行的科學系統的發掘。考古隊判定,該遺址群內的晚期遺存很可能與月氏有關,這一成果入選中國“2007年度十大考古新發現”。

2013年12月,西北大學與烏茲別克斯坦科學院考古研究所簽署的聯合考古合作協議代表著中烏聯合考古隊正式成立,雙方在烏茲別克斯坦境內的西天山地區進行了連續多次的系統考古調查,發現了數十處不同時代的重要文化遺存。中亞考古隊通過梳理相關學術史,比對周邊同類資料,識別并確認《史記》《漢書》等文獻記載的古代中亞康居和月氏的考古文化遺存,廓清了這兩類文化的特征與分布范圍,是我國考古學家在中亞考古研究領域的重要突破。

2016年6月21日,習近平總書記在烏茲別克斯坦共和國媒體發表題為《譜寫中烏友好新華章》的署名文章時指出,中國國家文物局、中國社會科學院、中國西北大學等單位積極同烏方開展聯合考古和古跡修復工作,為恢復絲綢之路歷史風貌作出了重要努力。2016年6月22日,正在烏茲別克斯坦進行國事訪問的習近平總書記百忙之中專程會見了包括西北大學中亞考古隊在內的中方考古隊員,高度評價了他們已經取得的工作成績。2019年6月11日,時任中共陜西省委書記胡和平一行專程來到西北大學轉達了習近平總書記對西北大學中亞考古隊的親切問候。

習近平總書記先后三次的肯定與問候,既是一種莫大光榮,也體現了總書記的殷切期盼,更是考古隊努力工作的動力源泉。王建新說,考古隊會牢記重托,潛心躬行,傳承踐行西北大學“艱苦創業 自強不息”的精神傳統,把科學精神、報國志向融入國家“一帶一路”建設實踐,更好地服務國家發展戰略和重大需要。