“新”由“和”生?社會資本激勵創新驅動力的倒U型抑揚效應研究

徐 可,何 楨

(1.天津工業大學 經濟與管理學院,天津300387;2.天津大學 管理與經濟學部,天津300051)

0 引言

企業創新驅動力歸根結底體現為團隊和員工創新行為,創新行為對組織競爭優勢以及可持續發展戰略具有引導作用[1,2]。外部社會資本高效促進外部技術資源注入與知識分享傳遞,內部社會資本積極推動團隊協作規范與關系承諾穩固,最終提升團隊創新驅動力[3]。然而,部分學者研究發現,“密關系”或“強連接”隨著同質化提高而異質性降低,反而“疏關聯”或“弱銜接”能夠塑造豐富的“結構洞”。處于網絡結構洞位置的團隊成員能夠獲取豐富資源并獲得操控收益的領先權,積極推動技術知識流動,激發創意創新創造意愿[4]。同時,持中立態度的部分學者認為,只有保持穩態且“疏密有度”或“強弱適中”的社會資本才能高效激發創新驅動力,“忽高忽低”或“強弱鮮明”的不穩定狀態都會抑制創新行為[5]。

中國傳統文化追求以人為本,認同和諧共處、和氣生財、合作共贏,這正是追崇“同心同德”且摒棄“離心離德”的意識境界。儒家文化提倡人倫仁義,注重人與人相處之道,也是推崇“肝膽相照”且摒棄“爾虞我詐”的精神精髓。和睦融洽的團隊協作是組織的靈魂精髓,中國情境下企業更加諳事識理。企業精神強調在生產經驗實踐中,激發創意、創新和創造的同時,注重知識分享與溝通交流過程,逐步形成共同愿景和發展使命[6]。

針對創新驅動力而言,社會資本到底具備“藥到病除”功效還是無效?在社會資本與創新驅動力錯綜復雜的網絡關聯中,網絡慣例是否具有關鍵效力?關系承諾能否產生核心效能?現有研究成果并沒有給出明確統一且說服力較強的答案。因此,本文聚焦于上述3個核心問題開展實證研究,以期為企業人力資源與創新創業管理提供切實可行的經驗借鑒。

本研究分別從關系承諾與網絡慣例視角,探索社會資本對創新驅動力的倒U型影響,主要考慮如下兩個方面:首先,中國文化倡導集體主義的價值取向,強調個人從屬于集體,同時自愿犧牲個人利益而服從集體利益。因此,中國文化背景下的關系承諾更容易發揮功能,企業更注重創新聯盟組織成員之間的關系承諾。其次,我國科技孵化器機構(科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間)的新創在孵企業項目團隊是知識技術密集融合、網絡聯盟交互影響、區域文化典型代表和創新行為頻繁活躍的組織團隊群落。因此,網絡慣例機制體系更容易被踐行并發揮效用,企業更強調理順創新聯盟內部網絡慣例規范與準則。

1 理論基礎與研究假設

1.1 社會資本與創新驅動力

社會資本雛形概念始源于社會學領域,是指個體之間的關系成本等無形資產[7-9]。隨后,其概念完善于心理學領域,是指獨立個體間基于心理契約的關系資產[10-11],最終被引入組織行為學與管理學交叉研究范疇[12-13]。創新驅動力是個體隱性潛在能力的展現,需要在特定情境激勵下才能凸顯[14],涵蓋創意激發、創新認知、創造意識和人格情感等方面[19-20]。同時,它是組織流程中創意從無至有且可行性操作方案提出并得以實現的踐行過程[15,16],涵蓋創新環境、創造氛圍、領導模式和激勵制度等方面[17-18]。

眾多研究學者持贊同觀點:信息溝通與知識共享等互動行為可以積極推動組織內部共同協作,相互抵觸或不協調的工作環節能夠凸顯“知識結構洞”,經過頻繁討論與商榷的過程能夠產生思維碰撞,從而有效促進創意與靈感迸發[21];誠信契約為知識共享、技術交流和實踐執行等各工作環節提供心智心理層面的保障,有利于激勵組織成員暢所欲言,不會因為謹慎提防自身創意被抄襲剽竊而不敢大膽嘗試新想法、新思路和新創意[22]。通過共識目標制定、共同愿景達成、價值取向一致和語言代碼統一等步驟,有助于組織成員齊心協力地為實踐創新行為共同努力,這屬于精神支柱層面的認知保障,可以積極推動創意創新創造順利實現[23]。但是,部分研究學者持反對態度:頻繁交流或知識共享會導致大量冗余信息的多樣性和異質性,缺乏信息知識的高效性和價值性,最終抑制創新創造隱性潛力[24]。組織成員內部的心理信任、性格默契和情感依賴容易使成員產生潛意識排外情緒,導致創新行為僅局限于組織內部,同時阻塞外部信息知識輸送渠道,最終抑制創新氛圍、創新意識與創新激情[25]。組織擁有共同愿景且達成共識,能夠促進信息暢通、知識重組與技術交流,但也會在某種程度上抑制創意激發和創新實踐[26]。

本研究認為,社會資本與創新驅動力之間的邏輯關系很有可能并不是單純的線性關系,具體而言,前者對后者在某種程度或某個節點之前確實具有積極影響,但在到達某種程度或經過某個節點之后轉變為消極影響[27]。頻繁溝通或是強聯系需要耗費大量時間和精力,當聯系頻度適中時,在共享整合信息知識的同時,能夠保障充足的創新時間和精力;如果聯系頻度過低或過高時,就會引發知識信息閉塞、情緒煩躁或是創新空間狹小等反作用效果,消磨創新斗志,同時抑制創新思維、創新觀點和創新意識等創新行為[28]。心理契約的情感信任要控制在最佳狀態,組織內部無信任、不信任或是低信任都會降低成員個體責任感效能,阻礙創新項目實踐。反之,組織內部過度信任會產生創新推諉情緒,繼而引發責任分散效應,同時建設性辯駁驟減,誘發社會性偷閑行為,最終抑制創新思維、創新意識和創新行為[29]。具有共同認知的組織成員具備慣性思維,往往自然而然地傾向于贊同認可,這將阻滯知識整合過程的“螺旋上升”效應,從而抑制知識共享的“求同存異”效應。組織內部暢所欲言的程度越高,心智模式塑造水平越高,最終激發“思維碰撞”的創新價值就越高[30]。基于此,本研究提出以下假設:

H1:社會資本對創新驅動力呈現倒U型影響。

1.2 關系承諾與創新驅動力

關系承諾概念始源于社會交換和市場營銷研究領域,“行為論”派的研究成果認為,關系承諾的本質是注重行為結果,通過采取行動選擇構建穩固關系并遵守規則約定[31-32];“態度論”派的研究成果聲稱,關系承諾的內涵是注重態度過程,通過搭設心理意愿傾向維系持久關系和培育契約精神[33-34]。基于社會學、組織行為學與心理學3種理論綜合視角,本文認為,關系承諾是指融入理性合作行為過程的心智契約精神,既是一種積極態度的意愿傾向,更是合作成員間行為過程的規范準則,其內涵包括規范性承諾和工具性承諾兩方面[35,36]。

關系承諾是技術創新網絡持續穩定發展的關鍵要素,無論是從心理契約方面還是從紙質合同方面都會積極影響創新實踐過程的各環節,因而要盡最大努力維系合作伙伴關系[32]。同時,關系承諾是有經濟往來的組織成員間持續性契約,提倡合作雙方共同信任、共守約定、共擔責任和共履義務,甚至愿意主動放棄自身利益以培育富有收益價值的持久性合作伙伴關系[37]。在創新實踐過程中,把知識技術服務和人力物力財力等關鍵資源用于關系承諾構建,可表征組織成員為維系持續性合作的態度決心與意愿傾向[38]。具體操作優先考慮基于感性心智信任模式的規范性承諾,可有效避免欺騙欺瞞、暗箱操作和投機行為等不正當手段,若仍然無法規避風險和損失,再選擇基于理性成本核算方式的工具性承諾[39]。因此,無論是選擇規范性關系承諾還是工具性關系承諾,都能有效增強信任默契、達成目標共識并規范制度準則,最終推動創新驅動操作流程和運行環節。基于此,本研究提出以下假設:

H2:關系承諾正向顯著影響創新驅動力。

1.3 關系承諾的調節效應

企業組織培育的優質關系承諾契約,有利于穩定、團結、和諧的創新團隊構建,從而激發創新精神、營造創新氛圍、挖掘創新潛能。同時,組織成員間積極建立承諾關系,能夠維系社會資本的穩定性和延續性,有效提升創新行為默契度和信任度[36]。具體而言,一方面,組織社會資本提升團隊成員創新驅動力,基于感性信任的規范性關系承諾能夠發揮粘合劑的功效,營造和諧的網絡氛圍并穩固網絡支撐架構,提升組織成員默契度與信任度,提升內部知識與外部知識整合效率,最終推動創新轉化環節[40];另一方面,組織社會資本提升團隊成員創新驅動力,基于理性計算的工具性關系承諾能夠發揮潤滑劑的功效,規范網絡行為秩序,協調網絡資源整合,提高聯盟合作的規范性,促進隱性知識與顯性知識循環,最終推動創新實現過程[41]。因此,關系承諾積極調節社會資本與創新驅動力的邏輯路徑,促使創新網絡逐步呈現自我修復與增強的良性循環態勢。基于此,本研究提出以下假設:

H3:關系承諾在社會資本與創新驅動力關系中起調節作用。

1.4 網絡慣例與創新驅動力

網絡慣例是基于過去實踐情景與現實情境逐漸形成的經驗知識和規范準則,需要在組織間與團隊內部循環往復地運行“切磋磨合、修改矯正和調整適應”這一流程,直至達到穩定狀態。它既是保持步調一致的“聯合行動”態勢,也是達成共知共識的“游戲規則”模式[42,43],有助于維系關系網絡團結與和諧,可以有效促進協作、消除誤區和化解分歧,降低商議成本和審議成本,既是網絡架構聯結的支撐紐帶,也是網絡規范準則的標尺量桿,更是保障網絡行為秩序的強勁推手(劉景東、朱夢妍,2019)。

網絡慣例作為組織成員間的行動約束和行為準則,有利于推動創新過程中的創意產生、創意轉化和創意擴散等具體實施環節,從而積極促進網絡慣例穩定和壯大。因此,網絡慣例對創新過程的邏輯效應和影響機理是一個正向循環演進的辨證問題[44]。網絡慣例在某種程度上對影響創新驅動力的內在因素具有積極導向作用,具體而言,網絡慣性行為默契度和規范認可度都是創新實踐過程中不可或缺的內因。一方面,組織成員間信任默契、情感共識和共同愿景等屬于正向能量,能夠增強自我效能感,有效激勵創意產生、創意轉化和創意擴散[45];另一方面,組織成員間合同條款、理性認知和奮斗目標都屬于積極行動,能夠抑制機會主義行為,積極督促成員個體承擔責任、履行義務,最終提升創新潛力和創新驅動力[46]。基于此,本研究提出以下假設:

H4:網絡慣例正向顯著影響創新驅動力。

1.5 網絡慣例的調節效應

企業創新組織內部團隊成員間積極構建、培育、規范網絡慣例,有助于營造和諧、團結的創新氛圍,挖掘創意潛能、激發創造精神。同時,組織成員間在網絡慣例的約束和監管下,能夠保障社會資本健康可持續發展,有效提高創新驅動力內部環節運作效率(常紅錦等,2019)。具體而言,一方面,組織社會資本提升團隊成員創新驅動力,基于思想約束的行為性網絡慣例能夠發揮防護劑的功效,可以有效規避可控風險、減少利益損失、防范投機取巧、避免行騙欺騙等,積極維護創新網絡健康、和諧和穩定的可持續發展態勢,最終推動創新驅動力操作流程[47];另一方面,組織社會資本提升團隊成員創新驅動力,基于工具控制的規范性網絡慣例能夠發揮柔順劑的功效,規范行動準則并監督行為操作,能夠有效協調利益分配、減少爭辯、消除分歧和化解沖突。從博弈論視角而言,有利于增強創新意愿,提升創新聯盟網絡的職業操守和境界,推動內部資源與外部資源融合,最終推動創新驅動力演進[48]。因此,網絡慣例積極調節組織社會資本與團隊成員創新驅動力的內在作用關系,促使創意產生、轉化和擴散,形成自我修復的穩健提升趨勢。基于此,本研究提出以下假設:

H5:網絡慣例在社會資本與創新驅動力關系中起調節作用。

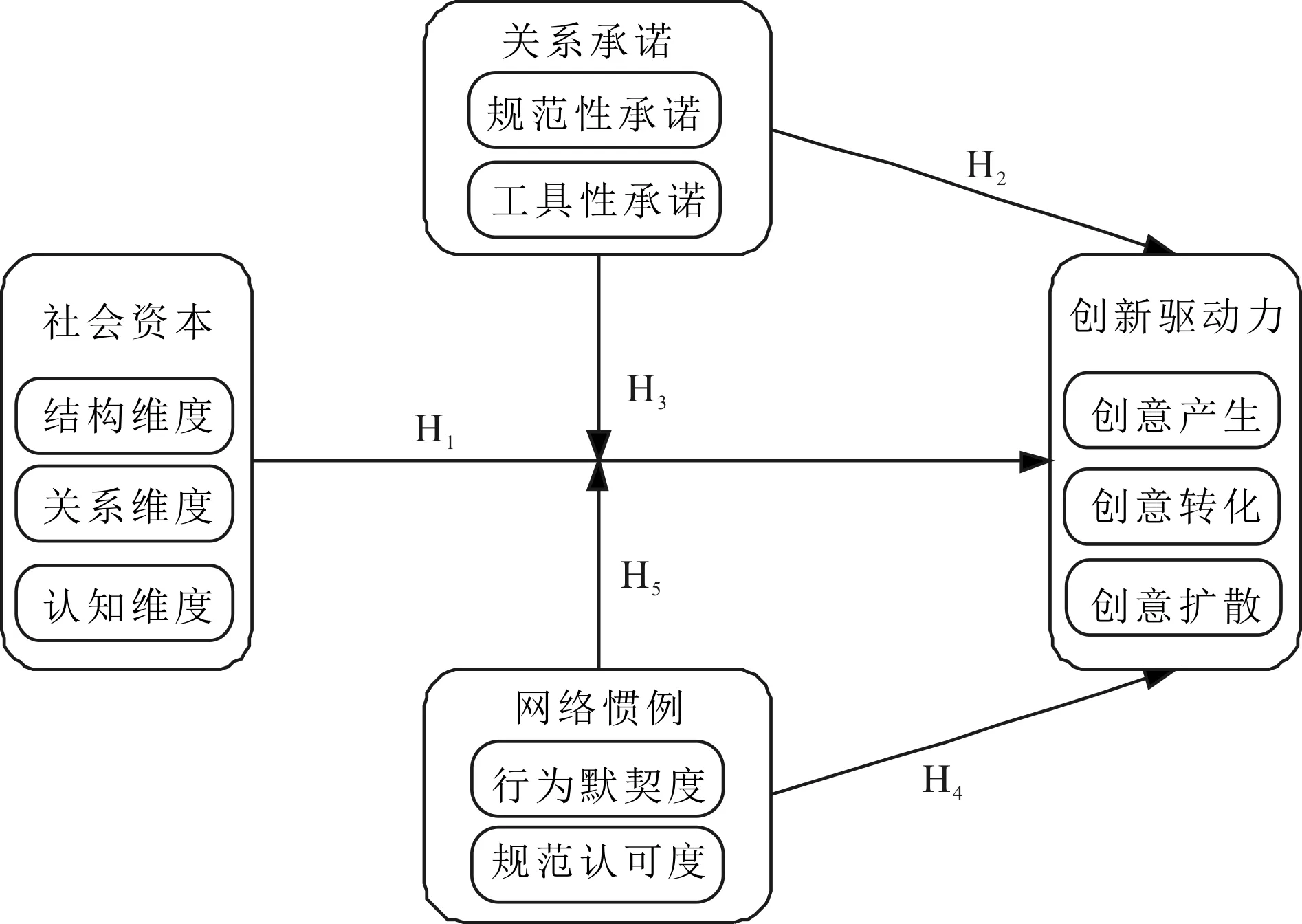

綜上所述,本研究假設邏輯框架如圖1所示。

2 研究方法

2.1 樣本數據

本文選取我國科技孵化器機構(科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間)的新創在孵企業項目團隊為研究對象,包括來自中國(內地)12個省市新創在孵企業112個項目團隊的891名成員。問卷調研時間為2019年1~11月,采取紙質信件、電子郵件、電話傳真、現場答題等多種渠道相結合的方式進行。剔除無效樣本,最終獲得106個項目團隊857名員工的問卷資料作為有效樣本,樣本描述性統計結果如表1所示。

圖1 研究假設邏輯框架

表1 樣本描述性統計結果(N=857)

2.2 變量測量

為保障測量量表信度和效度,本研究選取成熟測量量表題項,并結合研究背景和特點加以完善。開展大規模正式問卷調研工作之前,首先在新創在孵企業35個項目團隊的279名成員中開展小范圍預調研工作,針對預調研樣本數據進行實證分析,依據分析結果剔除未通過檢驗的測量題項,并形成最終測量量表。

(1)創新驅動力測量采用Hansen(2007)的創新價值鏈量表,分別從創意產生(3個題項)、創意轉化(3個題項)和創意擴散(3個題項)3個維度考察,共9個題項。

(2)社會資本測量采用Nahapiet 等(1998)和 Wang 等(2017)的社會資本量表,從結構維度(3個題項)、關系維度(3個題項)和認知維度(3個題項)3個維度考察,共9個題項。

(3)關系承諾測量采用霍寶峰等(2013)和Zhao 等(2011)的關系承諾量表,從規范性承諾(3個題項)和工具性承諾(3個題項)兩個維度考察,共6個題項。

(4)網絡慣例測量采用黨興華等(2013)和Zollo 等(2002)的網絡慣例量表,從行為默契度(3個題項)和規范認可度(3個題項)兩個維度考察,共6個題項。選取7級Likert量表,控制變量為區域、行業、性別、年齡、學歷、規模和年限。

3 實證分析

3.1 數據檢驗

首先,描述性統計與相關系數如表2所示,4個潛變量不具有共線性特征。

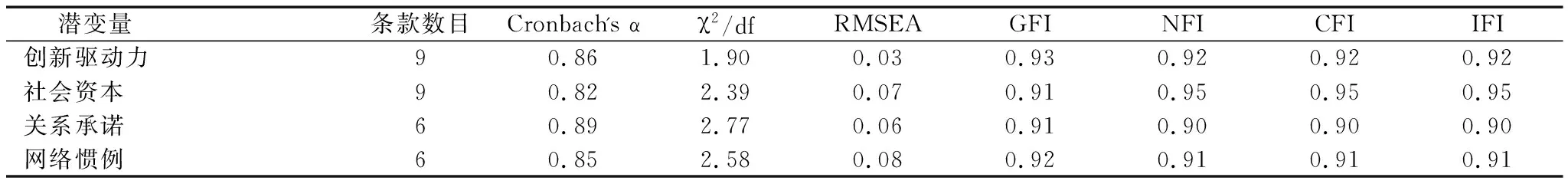

其次,信度與效度檢驗結果,如表3所示。4個潛變量的測量信度數值均大于0.7,測量量表符合信度檢驗標準,具有較好的內部一致性。4個潛變量的適配度指標均滿足效度檢驗標準,測量量表具有較好的效度。

表2 描述性統計結果與相關系數

表3 信度與效度檢測結果

3.2 假設檢驗

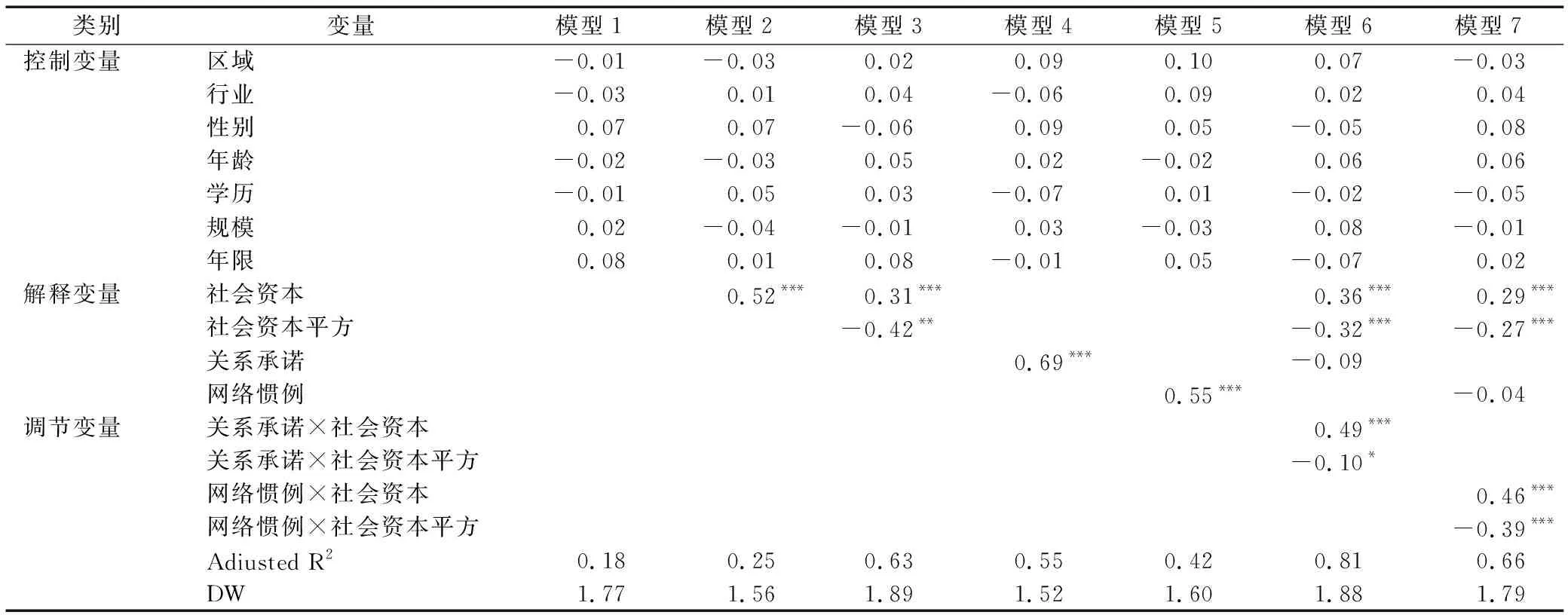

本研究運用多層次回歸分析方法對上述5個研究假設進行檢驗,借助統計軟件SPSS19.0,假設檢驗數據處理結果如表4所示。

表4 多層回歸檢驗結果(被解釋變量:團隊成員創新驅動力)

本研究的被解釋變量為創新驅動力,模型1考察控制變量的影響,區域、行業、性別、年齡、學歷、規模和年限7個控制變量對創新驅動力的邏輯路徑影響并不顯著。

首先,本研究檢驗直接效應。模型2檢驗結果顯示,社會資本對創新驅動力呈現正向顯著影響(β =0.52,p <0.001);模型3檢驗結果顯示,社會資本平方對創新驅動力呈現負向顯著影響(β=-0.42,p<0.01),因此H1通過驗證。模型4檢驗結果顯示,關系承諾對創新驅動力具有正向顯著影響(β=0.69,p<0.001)。因此,H2通過驗證。模型5檢驗結果顯示,網絡慣例對創新驅動力具有正向顯著影響(β=0.55,p<0.001)。因此,H4通過驗證。

其次,本研究檢驗調節效應。模型6檢驗關系承諾的調節效應,關系承諾×社會資本正向顯著影響創新驅動力(β=-0.49,p<0.001)。同時,關系承諾×社會資本的平方項負向顯著影響創新驅動力(β=-0.10,p<0.05)。因此,H3通過驗證,如圖2所示。模型7檢驗網絡慣例的調節效應,網絡慣例×社會資本正向顯著影響創新驅動力(β=0.46,p <0.001)。同時,網絡慣例×社會資本的平方項負向顯著影響創新驅動力(β=-0.39,p<0.001)。因此,H5通過驗證,如圖3所示。

4 結果討論

4.1 社會資本對創新驅動力的倒U型影響

本研究實證檢驗結果表明,H1得到支持,即社會資本對創新驅動的直接影響呈現“先揚后抑”的倒U型曲線。該結論與國內外眾多研究的結論并不相符,打破了以往單一方向影響效應的路徑規律,發現直接影響效應從最低點升至最高點后,其邏輯路徑會逆向下降至最低點。眾多科研成果認為,社會資本是解決組織發展瓶頸問題的“靈丹妙藥”,尤其是在中國文化背景下,疏通“人脈渠道”的行為屢見不鮮,無論是組織、團隊還是個人都將社會資本的功能效應放在首要位置。但本研究認為,凡事都要講究適時適度,社會資也不例外,培育社會資本固然重要,但更要注重過程、環節和內容。因此,社會資本的頻繁溝通、情感信任和共同愿景能否激發創新驅動力,需要審時度勢地將外在條件與內在因素特征綜合起來加以考慮和分析。

圖3 網絡慣例的調節效應

4.2 關系承諾對創新驅動力的直接影響

本研究實證檢驗結果表明,H2得到支持,即關系承諾正向顯著影響創新驅動力。基于心智模式的信任程度和基于契約合同的約束條款,都是在合作伙伴關系構建維系過程中,資金、人力、物力、技術和情感等關鍵資源投入的實際行動、態度意愿和戰略部署等具體工作內容。組織成員極力維系心智模式層面的互信互惠合作,開展頭腦風暴會議,暢所欲言毫不設防,能夠高質量地激發創意潛能和創新驅動力,同時杜絕泄露商業機密情報、欺騙欺詐和投機取巧行為。若無法預期未來可能承擔的風險和損失,則可以建立基于成本利潤核算契約合同形式的合作伙伴關系。因此,在關系承諾中,無論是基于感性心理信任的規范性承諾,還是基于成本利益核算的工具性承諾,都可以增進組織成員間的情感默契,規范約束并達成共識,最終提升創新驅動力。

4.3 關系承諾的調節效應

本研究實證檢驗結果表明,H3得到支持,即關系承諾正向顯著調節社會資本對創新驅動力的跨層級倒U型影響。在社會資本與創新驅動力的正向邏輯路徑和運行機理中,關系承諾發揮顯著調節作用,凸顯了組織成員間構建的關系承諾機制體系,高效提升了創新頻率、效率和成功率。因此,基于感性信任的規范性承諾可以營造和諧氛圍、穩固關系并實現共同愿景,推動信息、知識、技術等關鍵環節重組和整合進程;基于理性計算的工具性承諾,可以提升網絡聯盟合作的約束性、規范性和道德性,促使知識螺旋上升,激發創新驅動力,促使創新網絡逐步呈現自我修復與增強的良性循環態勢。

4.4 網絡慣例對創新驅動力的直接影響效應

本研究實證檢驗結果表明,H4得到支持,即網絡慣例正向顯著影響創新驅動力。網絡慣例的行為默契和規范共識對創新驅動力的創意激發、轉換和擴散等環節具有積極導向作用,在合作創新實踐過程中,無論是顯性規則還是隱性規范,都時刻提醒著創新網絡成員要保持步調整齊、達成目標共識并遵守游戲規則,有效促進協作、消除猜忌、化解分歧,監督組織團隊規范流程、約束行為、管控流程,同時督促成員個體承擔責任、履行義務、遵守職業道德,杜絕機會主義行為。因此,網絡慣例作為組織成員間的行為約束和行動準則,可以有效規范創新合作過程中的商業行為和操作流程,培育創新意識并發揮創造潛能,最終提升創新驅動力。

4.5 網絡慣例的調節效應

本研究實證檢驗結果表明,H5得到支持,即網絡慣例正向顯著調節社會資本對創新驅動力的倒U型影響。在社會資本與創新驅動力的邏輯路徑和運行機理中,網絡慣例發揮著正向顯著調節作用,組織成員在網絡慣例的監控下,保障社會資本順暢運行,高效推進創新實踐過程。基于思想約束的行為性網絡慣例,可以規避可控風險、杜絕投機取巧、防范暗箱操作,確保創新網絡機制健康和諧可持續發展;基于工具監督的規范性網絡慣例協調利益分配,可以降低商議成本和審議成本,保障創新網絡制度有章可循和有據可依,最終推動創新驅動力演進流程,促使創新網絡呈現自我修復、穩健提升趨勢。

5 貢獻與啟示

5.1 理論貢獻

本研究以中國文化情境下科技孵化器機構(科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間)的新創在孵企業項目團隊為研究對象,基于關系承諾與網絡慣例視角,構建“社會資本—網絡慣例/關系承諾—創新驅動力”概念模型,借助多層回歸分析方法進行實證檢驗。本研究的理論貢獻和創新點如下:

(1)詳細梳理社會資本與創新驅動力的邏輯路徑及運行機理,打破以往單一方向影響效應路徑規律,結合組織社會資本在中國文化背景下的特殊性、復雜性、動態性和限制性等特質,發現兩者間的直接影響效應呈現“先揚后抑”的倒U型曲線。因此,本結論為社會資本與創新驅動力的跨層級交互影響研究提供了科學依據。

(2)引入關系承諾概念,拓寬了理論視角,關系承諾正向調節社會資本對創新驅動力的倒U型影響,為揭示關系承諾內在機理提供了支撐。

(3)選取網絡慣例范疇延展了理論視角,網絡慣例正向調節社會資本對創新驅動力的倒U型影響,為營造規范有序的創新網絡和關系網絡運行環境提供了新思路和方向。

5.2 管理啟示

(1)在“大眾創業、萬眾創新”背景下,各行各業積極倡導“共建創業創造、共謀創新創意”精神,其著眼點與落腳點聚焦于積極打造高水平科研團隊和提升組織績效。新創在孵企業項目團隊在創新實踐與創業進程中,要審時度勢地綜合考慮內部組織特征和外部環境的交互機理與抑揚效應,適度適量地借助社會資本力量,發揮創新驅動力的最大效能。否則,不合時宜、過度過量地利用社會資本力量,將會抑制創新驅動力。因此,正確掌控社會資本運用尺度、環節和過程,是企業管理實踐者需要學習的重要課題。

(2)從關系承諾視角出發,其切入點與關鍵點強調喚醒創新組織、團隊和成員感性認知層面與理性行為層面的承諾契約精神。因此,新創在孵企業項目團隊成員應積極培育關系承諾精神,避免欺瞞欺騙欺詐,消除誤解誤會,杜絕違約違規違紀行為,以及在信息不對稱情況下的投機取巧、暗箱操作和機會主義等不正當行為,最終促使創新實踐呈現自我修復與增強的良性循環態勢。

(3)基于網絡慣例視角,創新實踐活動的操作流程嵌套于網絡構架聯盟內部,約束機制和規范條例自然而然地孕育而生并自成體系。因此,新創在孵企業項目團隊成員應規范語言及行為,嚴格遵守規章條例和約束機制準則,營造和諧健康網絡環境,最終促使創新網絡呈現自我完善與螺旋上升的穩固趨勢。

5.3 研究不足與未來方向

本研究存在以下不足之處:第一,創新運作流程是持久性行為活動,因而培育和塑造關系承諾具有持續性特征。本研究中關系承諾范疇問卷調研與數據分析等環節存在短暫性和間斷性等問題,未來可嘗試采取持續性追蹤方法,使考察結果更具時效性,研究結論更具說服力;第二,由于創新行為過程是動態性操作實踐,因而派生的網絡慣例具有動態性特質。本研究針對網絡慣例概念定義與外延歸屬的探索存在時滯性和靜態性等問題。未來研究可以選用網狀縱向動態跟蹤模式,使評價過程更貼近實際,研究結論更具典型性和代表性;第三,科技孵化器機構(科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間)的新創在孵企業受扶持政策、地域文化、風俗習慣等外界環境影響,本研究未進行細致規劃和分類,未來可以從地域、行業和類型等方面進行比較分析,使考察過程凸顯個性特質,研究結論更具系統性。