“嚴”師出“高”徒?導師完美主義對徒弟創造力的雙元影響路徑

于維娜,Karen Ann Tarnoff,王占浩,李冬冬

(1.山東師范大學 商學院,山東 濟南 250358;2.美國東田納西州立大學 商業與技術學院,田納西州 約翰遜城 37604)

0 引言

國家大力倡導和落實“制造強國”戰略,為中國制造企業帶來前所未有的機遇和挑戰。面對機遇和挑戰,中國制造企業必須持續改進以增強生命力。經濟學家熊彼特認為“持續改進在于不斷提升解決問題的能力”。制造企業問題解決能力的提升依賴于員工對工作的持續創造力。員工創造力(Employee Creativity)被定義為在工作中產生關于產品、服務、流程的新穎和有用想法,對組織的生存和有效性至關重要[1]。學者們越來越關注組織和領導可以采取哪些措施鼓勵員工產生創造性成果,尤其對于團隊負責人而言,激發員工創造力是一項特殊挑戰,也成為制造企業持續改進產品質量、提升制造能力的重要現實議題。

師徒關系正在成為中國制造企業廣泛開發的關鍵人力資源關系[2]。不同于其它行業,制造業員工創造力的提升尤其需要足夠的技能和經驗積累,這個過程離不開制造企業對人才的培養。隨著員工個性化的增強,普適性人才培訓方式的弊端日益顯現,對培養方式精準化的要求越來越高。相比普適性的人才培訓方式,導師通過業務技術的“傳、幫、帶”及生活細節的引領,能夠對徒弟實施“精準培養”。師徒關系(Mentoring Relationship)被認為是組織中資深者(導師,Mentor)通過向資淺者(徒弟,Protege)提供職業生涯輔導和社會心理支持,建立深入互動的指導關系[3]。師徒關系能更高效地實現代際間知識、技能和經驗等的下行傳遞,對制造企業的影響已經在各個方面得到證實[4]。可見,師徒關系中導師對徒弟創造力影響的研究在當前情境下具有強烈的現實意義。

師徒關系中,導師不同于領導或主管,與徒弟之間的關系并非簡單的管理與被管理。由于導師本身的專業能力,在與徒弟互動過程中充當專家的角色,是徒弟工作行為的重要標桿[5]。尤其是,導師人格特質會對徒弟日常工作態度和行為塑造產生關鍵作用。其中,完美主義(Perfectionism)作為常見的人格特征,描述了追求完美無瑕并設定過高績效標準的傾向性,表現為自我評估與對外評估的高標準和嚴要求[6]。由于工作中的任何特定任務均與績效管理、職業成就的評價性指標相關,因此,工作場所中完美主義人格特質對導師和徒弟的行為具有顯著且突出影響。

目前關于完美主義的研究多集中于心理學領域,關于工作場所中完美主義的研究還比較匱乏,因此,關于它對工作產出的影響效果仍不清楚。為數不多的工作場所完美主義相關研究中,完美主義對創造力的影響效應存在不一致的研究結論。Wigert等[7]認為,完美主義與創造力正相關,可以促進創新行為;Cocco等[8]認為,完美主義會減少創新,損害員工的創新能力。基于此,本文認為有必要考察師徒關系中導師完美主義特質對徒弟創造力的影響,厘清完美主義人格特質對工作創造力的影響路徑以及適用情境,為企業有效實踐導師制、激發員工創造力提供有益啟示。

1 理論基礎

根據壓力源—應變關系(Stressor-Strain relationship)的理論觀點,壓力源是導致個體產生應變的條件,暴露于壓力源下的個體通常會選擇一定的應對方式。盡管部分研究認為壓力源會對工作產出等產生負面影響,然而另一部分研究則持相反的觀點。不一致的結論表明,壓力源可能既是“好”的,又是“壞”的。基于這一觀點,后續研究將壓力源區分為挑戰性壓力源和阻礙性壓力源,具體而言,與結果具有良好關系的壓力被視為挑戰性壓力,而與結果具有不利關系的壓力被視為阻礙性壓力,并且不同的個體會將相同的壓力源視為障礙、挑戰,或兩者兼具,從而影響個體應對壓力源的方式[9]。

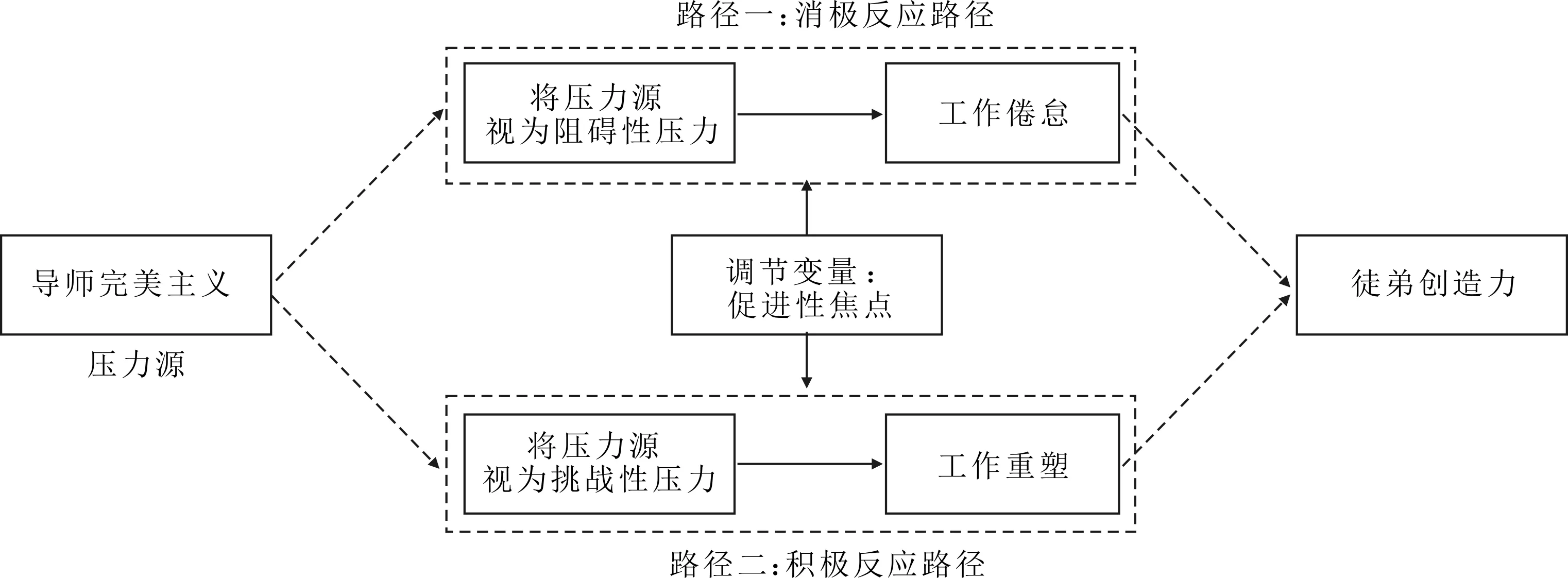

根據壓力源—應變關系的理論觀點,導師完美主義作為一種壓力源,徒弟反應方式分為消極和積極兩種,其中,消極的反應方式是將導師完美主義視為阻礙性壓力源,導致個體應對壓力時產生倦怠,進而阻礙創造力的產生;然而積極的反應方式是將導師完美主義視為挑戰性壓力源,尋求資源并增強內在動機以積極應對壓力,進而激發工作創造力。具體而言:

(1)阻礙性壓力源-消極應對路徑。本研究利用相對剝奪理論解釋徒弟對導師完美主義作出的消極反應。相對剝奪理論提出,當個體被剝奪了應得或有權得到的東西時,他們會感到處境對自身不利,從而引發不滿、倦怠等消極情緒[10]。導師完美主義對工作的高標準、嚴要求,會引發徒弟感到持續的工作壓力,自己被剝奪了本來用于休息和娛樂的時間,使他們產生現實工作與理想工作之間的差異感,這種差異導致他們產生相對剝奪感,加劇工作倦怠的出現。工作倦怠(Job Burnout)是指身心資源被工作耗盡的狀態,這種狀態不僅影響工作,甚至會干擾生活。可以預見,工作倦怠很大程度上將減少徒弟產生新穎和有用想法的可能性。基于相對剝奪理論,本文推斷工作倦怠感是徒弟對導師完美主義消極反應過程中的關鍵環節,在導師完美主義和徒弟創造力的關系中起到中介作用。

(2)挑戰性壓力源—積極應對路徑。本研究利用自我調節理論解釋徒弟對導師完美主義作出的積極反應。自我調節理論認為,當前狀態與目標狀態的差異容易喚醒自我調節機制,即個體使用自我調節資源改變或者縮小差異,達到某種期望的狀態的自我控制過程[11]。導師完美主義使徒弟面臨持續的工作壓力,導致一部分心理、信息和情感等資源的消耗,資源的消耗容易喚醒個體的自我調節機制,徒弟此時可以通過尋求外部資源改變工作狀態,從而在壓力的工作環境中更好地實現目標。以上自我調節的過程稱為工作重塑(Job Crafting)。工作重塑行為是一種個體主動行為,有助于改善人與工作之間不契合的狀況,增強工作適應性,保持工作的持續挑戰性、激勵性和意義感[12]。基于自我調節理論,本文推斷工作重塑有助于將挑戰性壓力轉化為創新動力,是導師完美主義積極應對策略中的關鍵環節,在導師完美主義和徒弟創造力的關系中起到中介作用。

根據壓力源—應變關系理論,壓力源和壓力應對方式之間的關系會受到一些因素的影響[13]。個體應對壓力源的方式將取決于他們看待工作環境的方式,以及是否將挑戰性壓力源概念化為實現理想和成就的機會。如果個體看到的是損失,那么他們的回應就不太可能具有創造力。如果他們將挑戰性壓力源視為機遇,那么他們的應對就會更具有創造性。Higgins[14]提出的促進性調節焦點為研究以上關系提供了解釋思路。促進性焦點(Promotional Regulatory Focus)是指個體重視獎勵并以實現收益為動機的傾向性。促進性焦點對人們處理信息的方式及其在追求目標過程中的行為方式產生普遍影響,并且個體在采用促進性焦點的傾向性方面存在穩定的個體差異[15]。本文認為,正是由于促進性焦點的存在,徒弟看待導師完美主義特質時采取正面促進抑或負面預防的這種個體差異才恰好得到解釋。因此,本文引入促進性焦點,考察其在導師完美主義對徒弟創造力影響路徑中的調節作用。基于以上內容,本文構建導師完美主義對徒弟創造力的雙路徑理論模型(如圖1所示)。

圖1 基于壓力源—應變關系理論的導師完美主義對徒弟創造力的雙元影響路徑模型

2 假設提出

2.1 工作倦怠的中介作用

追求完美的個體對工作成果抱有很高的預期,設定過高的績效標準,因此,在完成工作任務時表現出更高的內在動機[16]。Smith等[17]研究發現,完美主義的個體追求卓越和完美,具有較高的自我增強需求,如果他們的標準得不到滿足,就會降低他們的自我價值感;Ocampo等[6]研究發現,完美主義者追求完美無瑕和設定過高的標準,通常在設定目標與實現目標之間具有高度協調性,并通過增加投入實現高目標。

導師往往處于師徒關系網絡的中心位置,被視為社會信息的重要來源。完美主義特質使導師對工作建立高要求和高標準,直接影響徒弟對日常工作的態度和行為。當導師具備較高的完美主義特質時,他們會在日常工作指導過程中將高標準和嚴要求滲透到徒弟的工作認知中,同時影響徒弟的工作行為。

(1)對徒弟而言,導師完美主義一定程度上是社會規定的完美主義,而非自我導向的完美主義。社會規定的完美主義是指為獲得他人認可并且基于他人期望對自己制定高標準。社會規定的完美主義已被證明與敵對、人際沖突和社會孤立感正相關,社會規定完美主義者往往會感受到較低的社會支持感[18]。完美主義是導師強加給徒弟的標準,這些標準來自于導師的期望,并且是徒弟自我認同和自我價值不可或缺的組成部分。達到這些標準通常是徒弟獲得導師認可的前提,如果不能實現這些標準,就會對自我價值產生較大威脅,給徒弟帶來較高的角色壓力。持續的角色壓力會造成徒弟的適應不良,同時,實現完美主義的努力會長期消耗徒弟的情緒資源,容易導致工作倦怠的產生。

(2)導師完美主義通常與更長的工作時間、更高的工作負荷相關。Harari等[19]發現,完美主義與完成任務的努力呈正相關關系,即完美主義較高的個體,在完成任務的過程中會付出更多努力,更愿意在其工作任務上投入更長時間;Clark等[20]發現,長時間工作會導致抑郁、疲憊和倦怠等情緒的出現,對健康和幸福感具有負面影響,增加工作-生活沖突。因此,當導師的完美主義特質較高時,他們基于對工作的角色和期望會對徒弟提出更高的工作要求(如更長的工作時間、更強的工作負荷等),導致徒弟工作倦怠。

(3)導師完美主義容易增加徒弟的工作溢出效應。工作溢出效應是指與工作相關的想法和壓力侵入到個體生活的程度,高工作溢出效應會使個體在非工作期間仍然無法“關閉”工作狀態,得不到休息和放松[21]。Stoeber等[22]發現,完美主義與工作狂之間存在正相關關系,強迫自己不斷工作,甚至在非工作期間也會考慮工作;Bennett等[23]發現,工作溢出效應會增加員工的壓力感、情緒沮喪感,同時會增強離職意愿,降低工作滿意度。因此,與導師完美主義相關的工作溢出效應會導致徒弟工作倦怠。基于以上分析,提出假設:

H1:導師完美主義特質與徒弟工作倦怠呈正相關關系。

工作倦怠作為個體面對工作壓力時出現的一種復雜綜合癥,表現為情緒耗竭(Exhaustion)、玩世不恭(Cynicism)、低自我效能(Inefficacy)3個方面。其中,情緒耗竭被認為是工作倦怠的核心因素,其特征是過度勞累和情緒資源的耗盡與流失。玩世不恭是指將工作視為壓迫性、無益的、不值得付出的,這種態度可能針對一個對象,也可能針對多個對象,有時會表現為對與領導、同事和客戶等人際關系的倦怠和不信任感。低自我效能是指工作效率和個人成就感的降低,通常認為自己不具備工作能力,無法解決工作中出現的問題。

Cropanzano等[24]發現,情緒耗竭容易引發個體的挫敗感,對工作表現不自信,對工作績效的數量和質量均產生消極影響,并且妨礙了非工作期間的放松體驗;Aslam等[25]指出,玩世不恭的個體對周圍環境持消極態度,表現出對同事、領導和組織的極度不信任,與組織公民行為呈負相關關系,與工作場所越軌行為呈正相關關系;Schaufeli等[26]發現,低自我效能者對成功完成任務感到不自信,容易誘發焦慮情緒,減少工作投入,降低工作績效。

基于以上結論可知,工作倦怠的3個維度容易引發個體出現緊張、焦慮等負面情緒,消極的工作表現(如工作場所越軌行為、低工作投入、低工作產出等),導致工作-家庭沖突等不良反應。這些不良反應會消耗徒弟大量的體力、智力、情緒等資源,限制其在工作上的資源投入,不利于產生新穎和有用的想法,從而削弱徒弟的創造力。因此,本文提出假設:

H2:工作倦怠會削弱徒弟創造力。

完美主義的導師追求高標準、嚴要求,反映到導師的日常工作行為中就會表現出對自己以及徒弟工作的評判標準更高,工作時長以及付出的精力更多。這種高標準和高要求一定程度上是導師強加給徒弟的,因此徒弟承擔較高的角色壓力。根據相對剝奪理論的觀點,當個體被剝奪了他們應得或有權得到的東西時,導致他們感到處境對自身不利,從而引發不滿、倦怠等消極情緒狀態[10]。與其他同事相比,徒弟需要持續付出努力,因此徒弟得到的休息時間更少,工作壓力、工作量更大,導致徒弟產生相對剝奪感,引發對工作的倦怠。

一旦徒弟產生工作倦怠,就容易出現負面情緒狀態、緊張壓力感、工作-家庭沖突等不良反應。以上不良反應容易消耗個體大量的體力、智力、情緒等資源,限制其在工作上的資源投入,不利于個體在工作中產生新穎和有用的想法,從而削弱徒弟創造力。基于以上分析,本文認為在完美主義對徒弟創造力的負向影響過程中,工作倦怠起到中介傳導作用。因此,本文提出假設:

H3:導師完美主義通過工作倦怠負向作用于徒弟創造力。

2.2 工作重塑的中介作用

工作重塑被視為使員工獲得額外的個人或組織資源的應對策略,使個體在不改變工作核心的情況下以更適合其自身獨特特征的方式塑造工作。盡管大多數工作由組織設計,但是,員工在日常工作過程中也可根據自己的特定知識、技能、能力和動力修改工作特征,使工作更好地與個體相匹配。Tims等[27]基于工作要求-工作資源模型將工作重塑概念化為員工個體發起影響工作資源和工作需求水平以便更好地實現員工和工作之間匹配的行為。根據Tims等的定義,工作重塑被區分為增加工作結構性資源(例如,專業發展)、增加社會資源(例如,要求績效反饋)、尋求工作挑戰(例如,自愿承擔新的責任)等形式。Rudolph等[28]發現,高工作量與增加結構性、社會性工作資源呈正相關關系,經歷更高工作量的員工會被激勵主動尋求工作資源,以滿足高工作要求。

根據自我調節理論,個體是人—環境匹配的自我管理者,會積極行動從而實現人與環境的良好匹配。與Searle等[29]的觀點相一致,“個體通常會為了實現工作要求與工作資源更好的匹配而做出主動行為”,也就是說實現人-工作匹配是個體做出主動行為的目的之一。該觀點意味著工作需求與工作資源不契合時,個體從事主動行為的動機最為強烈。根據這一觀點,導師完美主義特質所要求的高要求和嚴標準需要徒弟消耗更多工作資源,此時徒弟為了實現個體與工作的匹配,會被激勵從事主動行為,采取適當的應對策略,及時增加工作資源,補充即將或已經失去的這部分工作資源。工作重塑行為有助于徒弟獲得額外的工作資源,是徒弟積極應對導師完美主義的重要對策。基于以上分析,本文提出假設:

H4:導師完美主義對徒弟工作重塑行為產生積極影響。

創造力是員工在工作中產生關于產品、服務和流程創新思想的程度,包含新穎性和有用性兩個維度[30]。新穎性反映在特定工作或特定領域與傳統做法有所不同的概念、思想或產品;有用性是指產生的想法是否適合組織,新穎的想法如果不能發揮實際作用也被認為是沒有創造性的。創新思想的產生需要探索性行為,首先產生大量想法,然后用新的見解和觀點進行實驗。可見,創造力的行為層面是“受限的隨機過程”,而工作重塑的性質很可能促進這種創意的產生。

(1)工作重塑通過增加結構性和關系性資源,著眼于特定任務邊界的更改,有助于激活徒弟的創造力。當員工從事工作重塑行為時,他們會重新定義任務邊界,更改工作數量,重新配置工作材料,重新定義任務,重新安排工作區域并重新設計工作流程[31]。特別是,在工作重塑過程中,員工可能會從不同尋常的角度看待他們的工作,找出更有效的工作方法或程序,如新型社交媒體的使用等,從而進一步激發徒弟創造力。

(2)在工作重塑過程中,員工通過學習新事物并不斷對任務提出挑戰,改變對工作的認知,增加認知資源,有助于促進員工產生新穎的想法[32]。陳春花等[33]研究認為,以自我為導向的行為有助于增強個體創新的自我效能感和內在動機,并且與員工創造力呈正相關關系。工作重塑是目標設定、自我完善,以及對行為負責的自我管理過程,員工在自我管理過程中會隨機產生許多想法,這些想法會進一步激發創造性行為的產生。

(3)工作重塑帶來的積極結果有助于激發個體產生更多積極情緒,為增強個體創造力提供必要的情感支持。工作重塑除能夠增加工作資源外,還能產生一些積極的工作產出,增強工作適應性[34]。Harju等[35]通過一項為期3年的跟蹤研究發現,員工通過工作重塑對工作內容和方式進行精心設計,有助于減少工作乏味、增加工作投入,同時,實現員工內在需求,帶來更高的幸福感。基于以上分析,本文提出假設:

H5:徒弟的工作重塑行為正向影響其創造力。

導師完美主義對徒弟工作提出高要求和高標準,使徒弟面臨心理、信息和情感等資源的消耗,資源的消耗容易喚醒個體的自我調節機制。自我調節理論指出,自我調節是個體發現當前狀態與目標狀態的差異,并使用自我調節資源控制不良沖動,改變或者縮小差異的自我控制過程[11]。個體在自我調節過程中,通過自我觀察、判斷和反應,調整自己的情緒、思維、注意力等資源,使自己達到某種期望的狀態。

工作重塑通過增加關系性資源改變工作的關系邊界,并通過增加結構性資源擬定工作的任務邊界,實現工作資源與工作要求的匹配。根據自我調節理論的觀點,導師完美主義激活工作重塑這一自我調節行為,工作重塑繼而增強徒弟創新的自我效能感和內在動機,進而促進其創造力。因此,本文提出假設:

H6:導師完美主義通過工作重塑正向作用于徒弟創造力。

2.3 促進性焦點的調節作用

促進性焦點用于強調個體對機會、目標達成和收益最大化關注的傾向性[36]。促進性焦點水平較高的個體對獎勵的存在更為敏感,不僅追求獎勵的動機更為強烈,而且具有更高程度的執行力,主動爭取機會達成既定目標。此外,田喜洲等[37]國內學者基于調節定向視角考察工作重塑時發現,促進定向個體對工作資源和挑戰性工作要求更加敏感,更容易做出工作重塑行為。可見,促進性焦點無疑會影響個體看待壓力源的方式,為壓力源和應變之間關系的差異性解讀提供了思路。

導師完美主義對徒弟的直接影響在于對工作的高要求,一定程度上構成了徒弟的壓力源。這種高工作要求可以是定量的,如在給定的時間內要完成多少工作量;也可以是定性的,如具有挑戰性的工作任務。定量或定性的工作要求無疑都會增加徒弟的壓力感。根據壓力源—應變關系的理論觀點,個體應對挑戰性壓力源的方式取決于他們如何看待工作環境,以及這種觀點是否將挑戰性壓力源概念化為實現理想和成就的機會。

當徒弟的促進性焦點水平較高時,導師完美主義帶來的高工作要求更可能被視為挑戰性壓力源,被認為有助于促進個人成長和發展,從而激發徒弟產生積極情緒,以及積極應對壓力的行為。此時,導師完美主義與工作重塑之間的關系得到增強,而導師完美主義與工作倦怠之間的關系被削弱。相反,當徒弟的促進性焦點水平更低時,導師完美主義帶來的高工作要求被視為阻礙性壓力源,阻礙性壓力引發徒弟產生負面情緒,以及消極或情緒化的應對方式。此時,導師完美主義與工作倦怠之間的關系得到增強,而導師完美主義與工作重塑之間的關系被削弱。基于以上分析,本文提出以下假設:

H7:促進性焦點負向調節導師完美主義和工作倦怠之間的關系。

H8:促進性焦點正向調節導師完美主義和工作重塑之間的關系。

促進性焦點在導師完美主義和徒弟創造力的關系間起到一定的調節作用。Crow&Higgins[38]研究發現,促進性焦點有助于促進個體秉持開放性思維,產生更多不同想法;Wallace等[39]認為,由于促進性焦點水平較高的個體更看重獲得收益和回報的潛力,通常對新事物和新想法持開放態度。當個體聚焦于促進性焦點時,員工傾向于尋求改善和發展其所處環境的方法,而不是固定在現有框架內;王娟等[40]研究發現,具有促進性焦點的個體在應對壓力的過程中往往會被激發出更多創造力。

創造力涉及產生新穎想法或問題解決方案的過程,這一過程與對模棱兩可和冒險的容忍度有關,因此具有靈活性和樂于冒險的心態對于提供并實施不同于傳統方式的新想法至關重要。促進定向的個體更容易產生積極情緒,具有更高的開放性思維,善于跳出框架尋求方法,并且對待冒險的容忍度更高,實踐新想法的意愿也更強。當徒弟的促進性焦點水平更高時,導師的完美主義對工作提出的高要求和高標準被視為挑戰性壓力源,應對挑戰的態度更具有開放性,對待挑戰的冒險意愿和積極情緒更高,更容易激發徒弟的創造力。

基于以上分析,促進性焦點調節導師完美主義和創造力之間的關系,即促進性焦點越高,完美主義和創造力之間的正向關系越顯著。同時,基于假設H3、H6和H7、H8,本文認為促進性焦點通過調節導師完美主義和創造力之間的關系,以及導師完美主義和工作倦怠/工作重塑之間的關系,進而調節工作倦怠和工作重塑在導師完美主義和徒弟創造力關系間的中介作用。因此,本文提出假設:

H9:工作倦怠在導師完美主義與徒弟創造力的關系間的中介作用受到促進性焦點的調節。

H10:工作重塑在導師完美主義和徒弟創造力關系間的中介作用受到促進性焦點的調節。

3 研究設計

3.1 研究過程

此次正式問卷的派發和回收過程歷時6個月,為了保證所采數據的質量,做了以下重點工作:①數據收集前,首先征得企業負責人或人力資源部主管的支持,獲得師/徒的基本信息,并且通過電話、E-mail或面談的方式與他們協商采樣時間、采樣方式等內容;②在采樣方式選擇方面,以師門為單位采用現場發放現場回收的方式進行。因為該種方式能夠提高問卷回收效率,并且能夠進行現場講解,提高受試者對于問卷調查的理解程度;③在樣本選擇方面,每個師門中選取6~7對樣本,保證每個師門的樣本量在總樣本中占比均衡。在人員選擇方面,導師的選擇需要其入職時間大于1年,保證其對徒弟有全面的認識,且客觀評價徒弟的創造力表現;在徒弟選擇方面,盡量選擇入職超過6個月的員工,保證其能對導師具有全面認識。

采用導師和徒弟配對的問卷調查法獲取研究數據,對同師門內的徒弟進行編號,同時,對其配對的導師標注對應的編碼。導師對每位徒弟的創造力進行評價,每位徒弟對工作倦怠、工作重塑、促進性焦點以及導師完美主義特質進行評價,其中,每位徒弟填寫的導師完美主義特質聚合為團隊層面變量。課題組向導師和徒弟共發放500份配對問卷,回收423份,去掉填寫具有規律性或缺失數據過多的問卷,剩余問卷342套,有效回收率68.40%。

調研樣本的基本特征如下:①企業樣本特征。14家企業樣本均屬于制造業,地域分布于山東、江蘇、陜西、河南、湖南以及北京、上海等省市。從組織性質看,國有或國有控股7家,私營或私人控股4家,混合所有制3家;②導師樣本特征。男性占68.63%,68.63%以上接收過本科及以上教育,30歲以上占 82.35%,并且工齡均在1年以上,工齡在3年以上的占39.22%;③徒弟樣本特征。男性占69.88%,60.82%以上的接收過本科及以上教育,未滿 30 歲的占 80.12%,工齡均在6個月以上,并且工齡在2年以上的占 13.45%。

3.2 研究工具

研究量表均采用Likert-7 點設計,且1 表示非常不同意,7 表示非常同意。

(1)完美主義:采用Hewitt & Flett的量表[41],該量表共5個題項。內部一致性系數為0.734。該量表由徒弟對導師進行評價后,再聚合上升為團隊層面變量,因此,需要對其進行聚合檢驗。對導師完美主義特質的聚合檢驗,Rwg = 0.753、ICC(1)= 0.116、ICC(2)= 0.805,這3個指標均符合數據聚合的要求,因此,徒弟所評價的導師完美主義特質匯聚到團隊層面是有效的。

(2)工作倦怠:采用Cheung等[42]的量表,該量表共16個題項,由情緒耗竭、玩世不恭、低自我效能3個維度組成。內部一致性系數分別為0.749、0.752、0.716。高階工作倦怠內部一致性信度為 0.731。二階三因素模型驗證性因子分析結果為χ2/df=1.721,CFI=0.902,NFI=0.901,IFI=0.905,RMSEA =0.051,說明二階三因素模型擬合效果良好。

(3)工作重塑:采用Tims等[27]編制的量表,該量表共15個題項,分為增加結構性工作資源、增加社會性工作資源、增加挑戰性工作要求3個維度,每一維度包含5個題項。量表內部一致性系數分別是0.846、0.835和0.861。高階的工作重塑行為內部一致性信度為 0.882。二階三因素模型驗證性因子分析結果為χ2/df=1.826,CFI=0.913,NFI=0.906,IFI=0.910,RMSEA =0.069,模型擬合效果良好。

(4)創造力:采用朱永躍等[1]的研究量表,該量表共12個題項,不僅捕捉了新穎有用想法的產生,而且很好地抓住了想法是否得到實施和應用。內部一致性系數為0.739。

(5)促進性焦點:本文采用Wallace等[36]的量表評估個體促進性焦點,包括11個題項。內部一致性系數分別為0.832。

(6)控制變量:考慮到可能會對創造力產生干擾的因素,本文對徒弟的基本人口統計學信息進行了控制,包括性別、年齡、學歷和任期4個變量。

4 結果分析

4.1 區分效度分析

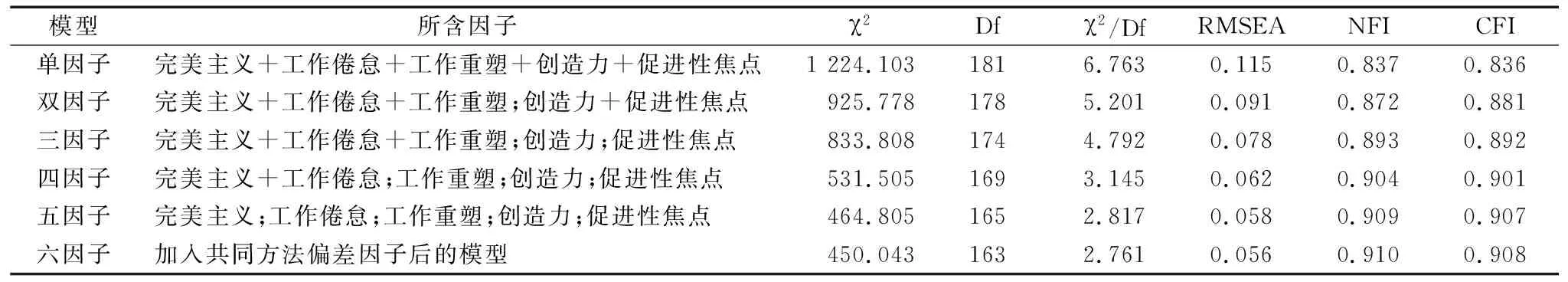

通過驗證性因子分析(CFA)檢驗5個潛變量的區分效度,并將擬合指數進行比較。CFA的結果如表1所示。五因子模型中的6個擬合指標均明顯優于其它模型,初步證明5個潛變量是不同的構念。

4.2 共同方法偏差檢驗

首先,采用Harman單因子進行檢驗。探索性因子顯示所有題項可析出5個因子,解釋79.496% 的方差,第一主成分解釋的變異為17.806%,未占總變異解釋量的一半,初步說明不存在CMB問題。其次,采用控制非可測潛在因子影響法檢驗。由對比結果可知(見表1),盡管χ2有所下降,然而相較于五因子模型,加入CMB因子后的六因子模型的RMSEA、NNFI、CFI等擬合指標改變在0.001~0.002之間,改變不顯著。表明加入CMB因子后,模型未得到明顯改善,即CMB對模型中變量關系并未產生顯著影響。

4.3 描述性統計分析

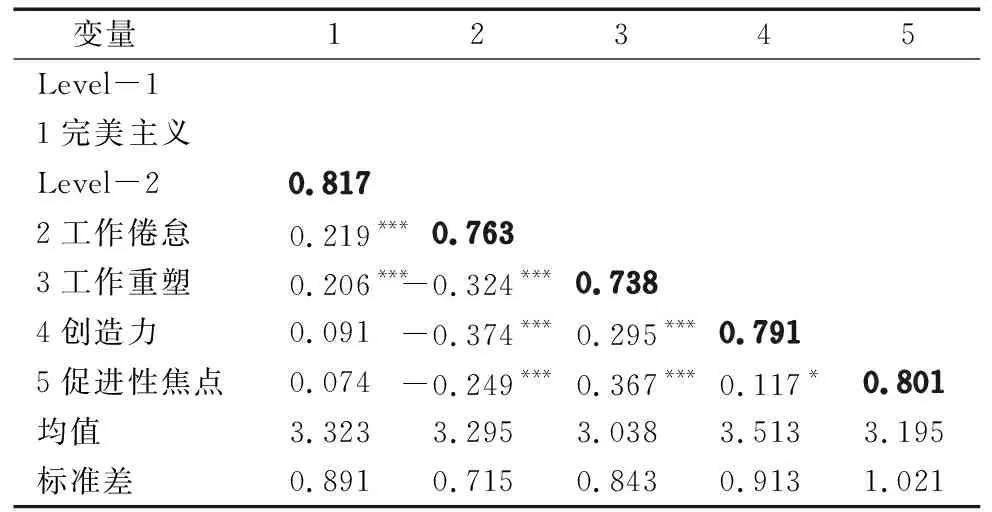

表2給出變量均值和標準差,以及變量間相關系數、顯著性水平,對角線中加粗的數值為平均萃取方差值(Average Variance Extracted Values,AVE)。由表2可知,AVE的值均高于0.500,說明5個變量具有較好的聚合效度,同時,AVE值的平方根都大于與其它因子的相關系數,進一步證明各變量間具有一定的區分效度。

由表2可知,完美主義與工作倦怠、工作重塑顯著相關(γ=0.219,p<0.001;γ=0.206,p<0.001),工作倦怠、工作重塑與創造力顯著相關(γ=-0.374,p<0.001;γ=0.295,p<0.001),促進性焦點與工作倦怠(γ=-0.249,p<0.001)、工作重塑(γ=0.367,p<0.001)顯著相關。以上相關關系為假設檢驗提供了初步支持。

表1 驗證性因子分析結果

表2 變量間相關系數、顯著性水平與判別系數值(AVE)

4.4 假設分析

4.4.1 中介效應檢驗

本研究采用MPLUS 7.40軟件,構建多層結構方程模型(Multilevel Structural Equation Model, MSEM),比較理論模型、嵌套模型和替代模型來尋找最優模型。假定理論模型(M1)中完美主義對創造力不存在直接效應;嵌套模型(M2)則在理論模型的基礎上增加直接效應;替代模型(M3)中不存在中介效應,完美主義、工作倦怠、工作重塑均直接影響徒弟創造力。擬合指數如表3所示。

表3 理論模型、嵌套模型與替代模型各擬合指數比較

由表3可知:首先,理論模型(M1)、嵌套模型(M2)的各擬合指數均較好。按照Anderson等[43]推薦的方法,對比理論模型和嵌套模型的卡方變化是否顯著。結果顯示,卡方值的變化不顯著(Δχ2(1)=2.684,p>0.05),這說明增加直接路徑并沒有顯著改善模型的擬合度。其次,替代模型(M3)的擬合指標也很好。根據Vrieze[44]的建議,通過比較貝葉斯信息準則(BIC)對非嵌套模型進行比較,當ΔBIC>10時,BIC 較小的模型更優。理論模型的BIC為6 143.874,替代模型的BIC值為7 921.175,ΔBIC為1 777.301,說明理論模型優于替代模型。由此可得到結論,理論模型比嵌套模型和替代模型更能有效反映變量間數據關系。

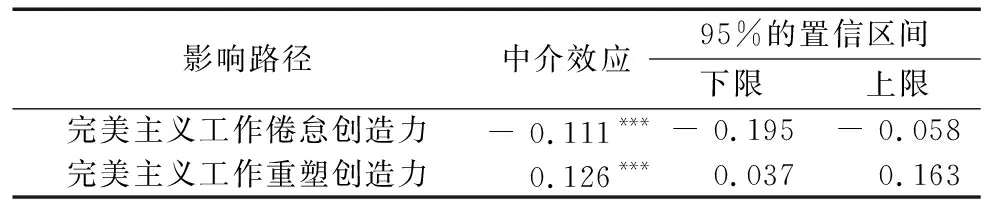

圖2是對控制變量進行控制之后的中介-調節模型估計結果。本文采用Bootstrap方法對中介效應進行檢驗,其Bootsrap運行5 000次的運算結果如表4所示。

結合圖2和表4可知,完美主義對工作倦怠(β=0.293,p<0.001)、工作重塑(β=0.317,p<0.001)存在顯著影響,工作倦怠(β=-0.379,p<0.001)、工作重塑(β=0.398,p<0.001)分別對徒弟創造力產生顯著正向影響。工作倦怠(β= - 0.111,p<0.01)、工作重塑(β=0.126,p<0.001)在完美主義與徒弟創造力關系之間的中介效應顯著,且置信區間均不包含0,分別為[-0.195,-0.058]和[0.037,0.163]。因此,假設H1-H6均得到支持。

4.4.2 調節效應檢驗

本研究采用潛調節結構模型法(Latent Moderated Structural Equations,LMS)對促進性焦點的調節效應進行檢驗(見圖2)。結果表明,完美主義與促進性焦點的交互項對工作倦怠(β=-0.287,p<0.001)和工作重塑(β= 0.302,p<0.001)的影響顯著,說明促進性焦點分別調節了完美主義與工作倦怠、完美主義與工作重塑的關系。

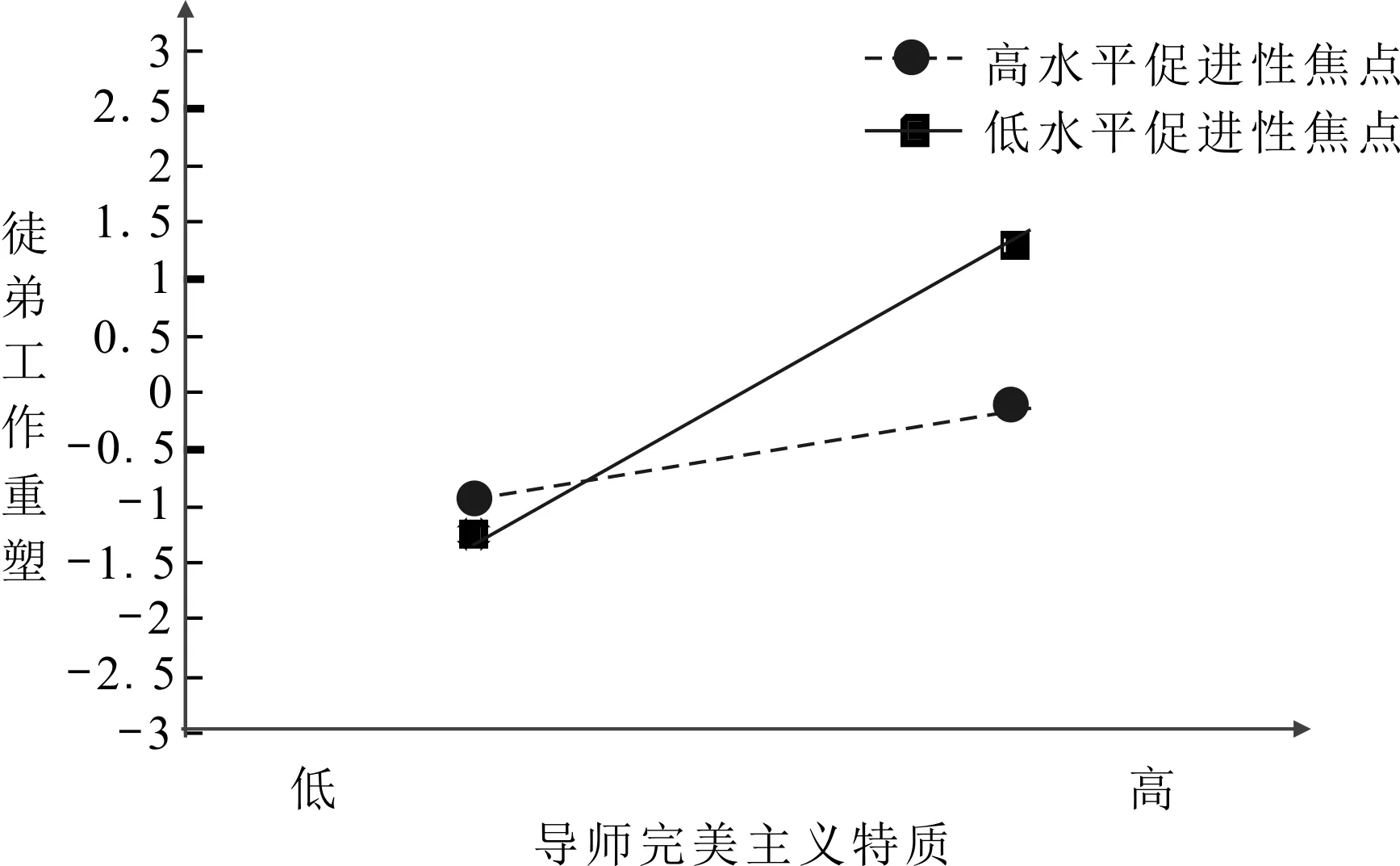

為進一步解釋調節效應的關系,本研究進行了簡單斜率估計(Simple Slope Test)(如圖3、圖4所示)。由圖3可知:當促進性焦點較低時,完美主義對工作倦怠的正向預測作用更強,當促進性焦點較高時,完美主義對工作倦怠的正向預測作用被削弱。因此,H7得到進一步驗證。由圖4可知:當促進性焦點較低時,完美主義對工作重塑的正向預測作用較弱,相反,當促進性焦點較高時,完美主義對工作重塑的正向預測作用增強。因此,H8得到進一步驗證。

圖2 中介-調節模型運行結果

表4 中介效應的Bootsrap檢驗結果

圖3 促進性焦點對完美主義特質與徒弟工作倦怠間的調節作用

圖4 促進性焦點對完美主義特質與徒弟工作重塑關系的調節作用

4.4.3 有調節的中介效應檢驗

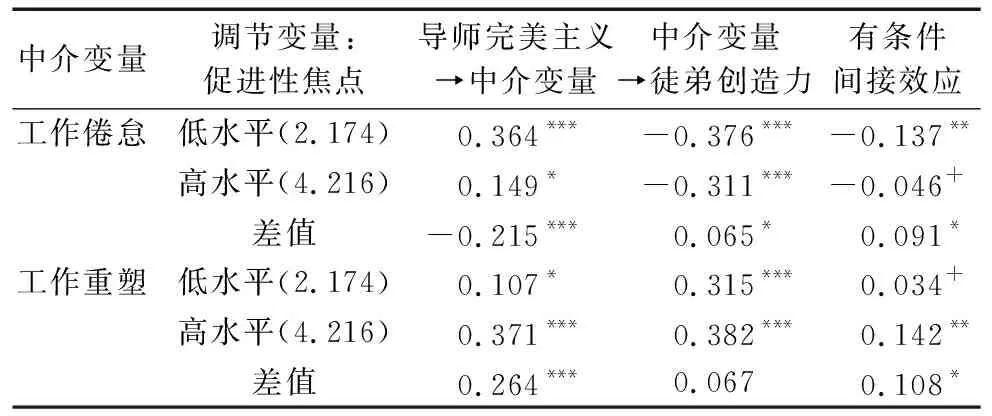

本文采用“拔靴法”(Bootstrapping Method)分析在促進性焦點的調節下,工作倦怠、工作重塑在完美主義與徒弟創造力之間關系的中介效應,結果如表5所示。

(1)由表5可知,當中介變量為工作倦怠時,在低水平促進性焦點下完美主義對工作倦怠的影響顯著(β=0.364,p<0.001),并且高水平和低水平促進性焦點之間的差異也顯著(β=-0.215,p<0.001),說明在促進性焦點由低水平轉為高水平的過程中,完美主義與工作倦怠之間的關系被弱化。完美主義通過工作倦怠對徒弟創造力的間接效應在促進性焦點的調節下是顯著的(β=-0.137,p<0.01;β=-0.046,p<0.1),并且兩者之間的差異也是顯著的(β=0.091,p<0.05)。以上結果說明,工作倦怠在導師完美主義和徒弟創造力關系間的中介作用受到促進性焦點的調節,促進性焦點水平越高,工作倦怠的中介作用越弱,反之則越強。因此,假設H9得到支持。

表5 有調節的中介效應檢驗結果

(2)當中介變量為工作重塑時,在高水平促進性焦點下,完美主義對工作重塑的影響顯著(β=0.371,p<0.001),并且高水平和低水平促進性焦點之間的差異也顯著(β=0.264,p<0.001),說明促進性焦點由低水平轉為高水平的過程中,完美主義與工作重塑之間的關系得到強化。完美主義通過工作重塑對徒弟創造力的間接效應在促進性焦點的調節下是顯著的(β=0.142,p<0.01;β=0.034,p<0.1),并且兩者之間的差異也是顯著的(β=0.108,p<0.05)。以上結果說明,工作重塑在導師完美主義與徒弟創造力關系間的中介作用受到促進性焦點的調節,促進性焦點水平越高,工作重塑的中介作用越強,反之則越弱。因此,假設H10得到支持。

5 討論

5.1 理論意義

(1)根據壓力源—應變關系的理論觀點,本文構建了師徒關系中完美主義對徒弟創造力的雙元影響路徑模型。目前學術界對“完美主義對工作創造力的影響”仍未達成一致意見,如Wigert等[7]研究認為,完美主義與創造力正相關,可以促進創新行為;Cocco等[8]認為,完美主義會減少創新,損害員工創新能力。本研究認為,完美主義對于促進創造力是否有效,更取決于其內在機制。通過實證檢驗,本文發現了導師完美主義對徒弟創造力的兩條影響路徑:路徑Ⅰ:完美主義→工作倦怠→徒弟創造力;路徑Ⅱ:完美主義→工作重塑→徒弟創造力。以上兩條影響路徑的作用方式有所不同,在路徑I中,導師完美主義對徒弟創造力的影響是負向的;在路徑Ⅱ中,導師完美主義對徒弟創造力的影響是正向的。以上結果澄清了導師完美主義人格特質對徒弟創造力的獨特影響,回答了以往研究結論不一致的困惑,有助于全面看待師徒關系中導師完美主義影響徒弟創造力的問題。

(2)目前學術界對師徒關系進行了較為廣泛的研究,然而關于導師特質對徒弟工作行為影響的研究并不充分。完美主義作為常見的一類人格特征,描述了追求完美無瑕并設定過高績效標準的傾向性,在工作場所中對個體行為具有突出影響[6]。完美主義的研究多集中于心理學領域,關于工作場所中完美主義的研究還比較匱乏[18]。本研究將其作為導師的一種特質,基于實證研究發現,導師完美主義通過工作倦怠負向作用于徒弟創造力,同時,導師完美主義通過工作重塑正向作用于徒弟創造力。以上研究結論完善了目前學術界對工作場所完美主義的認知,進一步豐富了關于導師特質和徒弟工作行為之間關系的文獻研究。

(3)已有文獻認為,壓力源和壓力應對方式之間的關系會受到一些因素的影響[13]。本研究引入促進性焦點,考察其在完美主義影響創造力過程中的重要調節作用,進一步檢驗和豐富了壓力源—應變關系理論。具體而言,促進性焦點負向調節了導師完美主義和工作倦怠間關系,促進性焦點正向調節導師完美主義和工作重塑間關系,工作倦怠和工作重塑的中介作用均受到促進性焦點的調節。以上研究結論澄清了完美主義對創造力影響路徑的適用情境,進一步厘清了師徒關系中導師完美主義對徒弟創造力的影響機理,同時,為企業實踐導師制、激發員工創造力提供了有益啟示。

5.2 實踐啟示

(1)有效配置師徒關系是發揮導師制有益作用的關鍵環節。制造企業在配置師徒時,應該同時識別導師和徒弟的特征。本文研究結論表明,“嚴師出高徒”并非絕對,只有在一定條件下才能實現。當導師具備完美主義人格特征時,徒弟的促進性焦點越高,導師的完美主義越可能激發徒弟創造力;徒弟的促進性焦點越低,導師的完美主義則越可能會削弱徒弟創造力。因此,組織可以基于導師完美主義特質和徒弟促進性焦點水平對師徒關系進行篩選和配置。

(2)制造企業應該鼓勵員工積極應對日常工作變化,創建員工可以進行工作重塑的環境氛圍。本文研究結論表明,導師完美主義人格特征是徒弟創造力的重要預測指標,并且通過工作重塑的中介效應實現。處于高度不確定環境中的制造企業面臨快速變化,員工創造力是邁向組織創新的首要條件,制造企業應該積極培養員工創造力。以上研究結論意味著,工作重塑使徒弟主動尋求工作資源,不僅提升了徒弟對導師的適應性,而且激發了徒弟的工作創造力。

(3)制造企業需要持續關注徒弟的工作狀態,建立的員工放松的休息室,預防高工作壓力狀態下工作倦怠的產生。本文研究結論表明,導師完美主義人格特征通過增加徒弟的工作倦怠而降低其創造力。這意味著,工作倦怠不僅降低徒弟對導師的適應性,而且削弱徒弟的工作創造力。

6 局限與展望

(1)本研究采用的數據為橫截面數據,在因果關系論證上存在一定的局限。因此,未來研究可采用縱向數據,增強因果關系論證力度。此外,未來研究可輔之以更多差異化情境設計進行實驗數據測量,考察本文假設在更豐富的情境中是否依然得到支持。

(2)中西文化背景、企業制度存在差異,因此導師完美主義及其對徒弟創造力的影響在中西文化背景下必然存在差異。本文借鑒國外相關研究文獻,提出研究假設,未來研究可以引入具有中國本土文化特色的變量,如傳統性、中庸思維和人際和諧等,探索師徒關系在中西文化背景下的不同之處。