筷箸設計價值研究

汪劉智 毛宏萍

摘要:筷箸是中國傳統設計造物的典范之一,其設計價值內容豐富。本文分別從筷箸的實用價值、審美價值和倫理價值三個方面分析其設計價值內涵,從而提出“物盡其用”的實用價值、“美食必得美器”的審美價值、“價值引領”的倫理價值的觀點,并闡述了對當代設計的啟示價值。通過本文的研究以期更好地傳承我國傳統造物設計理念。

關鍵詞:筷箸;設計;價值

中國分類號:TS938文獻標識碼:A

文章編碼:1672-7053(2021)02-0130-02

筷箸,古稱箸,今日筷子。“筷箸”指兩根款式、規格、質料完全一樣的小棍,兩根小棍之間沒有機械聯系,通過人的手指將他們連接起來構成一副完整的筷箸。價值作為一種尺度價值反映了人的需要與外在對象之間的客觀關系[1]。筷箸作為我國優秀傳統造物設計的代表之一,深入研究筷箸的實用價值、審美價值、倫理價值,對當代設計有一定啟示作用。

1“物盡其用”的實用價值

1.1 起源于物用的筷箸

20世紀90年代在江蘇高郵龍虬莊發現一處距今6600-5500年間的典型新時期時代遺址,1999年出版的《龍虬莊——江淮東部新石器時代遺址發掘報告》提供了發現骨箸的科學資料[2],這也是我國首次出土關于骨箸的消息。據報告中描述,這些骨箸一段端平或鈍平,另一端尖圓,也有個別的有兩段都呈尖圓的形態。箸的出現與新石器時代農耕時代的來臨不無聯系,學者猜測箸的前身極可能是因為新石器時期用火烤食物或在火灰中埋食物時,人們采用自然界隨處可見的樹枝進行撥動或叉起食物,在使用的過程中,發現兩根樹枝能夠起到夾取的作用,可以更加方便獲取食物,由此受到啟發,制作了類似骨箸的夾取工具。

1.2 筷箸的靈活性促進飲食的精細化

隨著社會的發展,人們的飲食文化也得到了巨大的改變。由于箸的靈活性,能夠夾取各種形狀的食物,促使了中國飲食更加精細化。《詩經·大雁·公劉》中有句“飲之食之”[3]。足以說明,古代的飲食分為飲和食兩類。筷箸在食的過程中發揮著極為重要的作用:(1)分開食物。無論是分離魚和魚刺,又或是從一整只熟雞中分離雞腿;(2)夾取食物,無論是形狀較大的肉塊,又或是形狀較為小巧圓潤的豆子,都能夠隨心夾取。筷箸的靈活性在餐桌上被應用得淋漓盡致。筷箸的多種用法促進了中國美食的發展,為其提供了極大的可自由發展的空間,使得如今的中式美食不僅色香味俱全,還有典雅的造型和豐富的寓意。

1.3“食具”到“超食具”的功能轉變

筷箸作為歷史的舞臺上極具表現力的一員,不僅在餐桌上煥發光彩,在餐桌下的歷史篇章中也有著它的一席之地。如火箸,是筷箸除食具的功用外,人們最早開發的“超食具”功用,作為取薪撥火之具,伴隨著人們度過凜冽的寒冬。由于筷箸成為人們生活中極易獲得的工具,古代人民在取火撥薪時,可以輕易地發現身邊的筷箸有夾取炭火的功用,而采用具有不易燃燒特性的金屬材料制作能夠更好地夾取炭火,并且金屬材質能夠充分延長其使用壽命。在現如今的部分鄉村中仍存在著火箸,以其頑強的生命力伴隨著人們的生活。

其他類似的功用。作為香箸,存在于“焚香”文化之中,移動“隔火”和香餅,都需要它的幫助。相較火箸來說,香箸長度更短,裝飾造型也更加精致,等等。以上案例足以說明,筷箸在人們代代相傳的過程中,衍生出了許多的新的功能,這恰恰反映了中國傳統造物思想的“物盡其用”,對設計的可持續發展有一定的啟發。

2“美食必得美器”的審美價值

2.1 材質的審美價值

從新石器時期的骨箸,先秦時期的銅箸、象牙箸,西漢早期的竹箸,東漢的銅箸。到隋唐時期金銀箸等,再到宋金遼元的取材廣泛,以及明清時期材料豐富多彩。其質地、色彩以及紋理都有著不同的審美表現。其中明清時期,湘妃竹箸是竹箸中的佼佼者,其竹紋呈現的自然之美和草黃色筷體上淡褐色斑點的自然形成,營造了一種清新自然,典雅古樸的美。

2.2 裝飾的審美價值

早在新石器時期的遺存中,就存在骨箸上飾以紋樣的先例。裝飾根源于人的文化心理需求。在器物發展進程中,裝飾的內容和工藝也在發生著變化。筷箸的裝飾在各個時期有著不同特點。

新石器時期主要是簡單地刻劃短線紋之類的裝飾,商周時期由于青銅器的盛行,筷箸也主要是象牙箸和青銅箸,其箸面的裝飾主要以青銅器的裝飾為主,類似小圓圈紋、中間加點紋等。秦漢時期竹箸發現較少,在形制上呈首粗足細的圓柱形或少量扁方形。東漢時期的銅箸會在頭部有六棱形裝飾。三國兩晉南北朝出土較少,只有1997年出土于南昌火車站的東晉墓葬群中有漆箸兩件和漆匕一件。漆箸整體圓柱形,首部頂端微弧形。首部上下端皆髹紅漆,中間髹黑漆(如圖1)。隋唐五代時,更注重在箸頂端或箸首部進行裝飾,其中有箸首鎏金、頂端造型葫蘆狀或首部頂端作盛開的蓮花狀的裝飾,可謂是造型豐富多樣,趣味別致,也從側面體現了大唐盛世的風采。

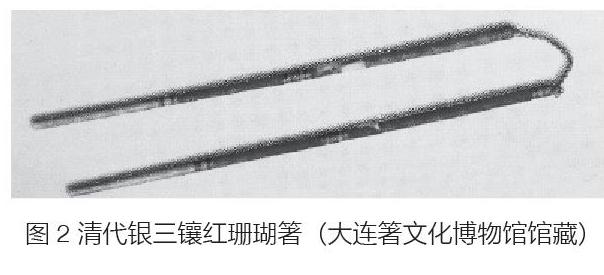

到了宋元時期,箸面裝飾工藝極為繁榮興盛,或古樸雅致,或精美華麗。整體來說,凹凸弦紋和竹節紋偏多,還有篆刻詩詞、字、吉祥語等。明代盛行的鑲接工藝促進了更多典雅精致的箸的產生,如金鑲玉、銀鑲牙等材質的箸的出現。清朝時期,鑲接工藝的精致化更加促進了箸的工藝性、審美性達到前所未有的高度。原大連箸文化博物館館藏的一雙銀三鑲紅珊瑚箸,箸身為首粗足細的圓柱形,箸首頂端鑲嵌弧形銀帽,兩帽之間連以一根銀鏈,銀帽下端飾二組弦紋,箸體中間鑲銀1.5厘米,飾三組弦紋,箸足鑲銀7.3厘米,飾以兩組弦紋(如圖2)。此外明清時期箸體的裝飾,有在箸面刻畫飾,如刻畫四季圖等,或是飾以文字,多為吉祥語、詩詞等,極富趣味,蘊含著人們對美好生活的向往和期待。

3“價值引領”的倫理價值

3.1 筷箸引發的人生哲理

筷箸在使用時,力量過大會導致夾斷食物,過小會導致無法夾起食物,只能采用適當的力度才能夾起食物,三根手指撥動兩根筷子就能撥動萬物,暗含著陰陽相合,相輔相成的人生哲理。還有筷箸本身人格化,從中國傳統品德——“仁”出發,認為筷箸有“仁”的品質,具備堅韌、寧折不彎的特性,象征著人們正直、頑強的品質。筷箸作為日常生活用品,其設計的倫理價值遠不止于此,在中國干百年的發展的歷史中,許多不同時代的人們的價值觀、倫理觀都能從中得以體現。筷箸以其簡單的造型寄托著先民們脫物言志的情感,啟迪著世人積極面對生活,熱愛生活。

3.2 筷箸作為高尚品德的載體

在文人墨客的作品中,筷箸是作為善、作為高尚的品德和深刻的人生哲理的載體而出現的。在漢代畫像石《邢渠哺父圖》中,邢渠右手持箸,左手持斗,跪坐呈向父親喂食狀。此時的箸在畫像中是作為“哺父”的工具所呈現出來,并具備了承載孝道的道德功能。這正是古代“器以載道”得以體現。箸在其中承載的是中國傳統美德——孝順長輩,體現的是高尚的道德品質。

4 對于當代設計的啟示價值

從設計價值的角度分析筷箸,可以分別從實用價值、審美價值和倫理價值中體會到先民們智慧的結晶,也能感受到我國傳統造物設計其豐富的內涵性,筷箸對當代設計的啟示,筆者認為主要體現以下幾點:

首先,是物盡其用。綠色設計和可持續發展設計愈發的受到人們的關注,筷箸的“超食具”的功用拓展了人們對綠色設計的理解,物品在其本身存在的領域結束了其使用壽命后,可以將其置于其他適合的場景中煥發新的生命力。從筷箸的實用價值中,提取物盡其用的價值觀能夠促進設計的可持續發展,有利于節約資源,促進社會發展。

其次,是新舊材料的結合和傳統裝飾符號化。讓現代產品設計能夠在一定程度上繼承傳統造物的裝飾元素,以及在造物設計中將傳統材料與新材料結合,營造不同的美感。故而當今設計要充分汲取傳統造物的藝術符號、語言符號,來塑造產品的審美價值[4]。要基于當代人們的審美和需求對傳統造物進行有益的現代化繼承,聚焦價值創造,來傳承優秀傳統造物設計審美價值。

最后,設計引導正確的價值觀。中國傳統思想重視人倫價值,強調個人在社會中的道德義務和修身自律[5]。筷箸作為引發的哲理思考和作為高尚品德的載體,無不宣揚了設計造物對正確的價值觀的引領作用。作為人們日常生活用品,蘊含高尚的價值觀,可以對用戶進行正確的價值觀引導,宣揚一種積極面對生活的態度,從而增強人們對美好生活的向往和人生價值的提升。

5 結語

筷箸作為傳統造物設計的經典案例之一,蘊含“物盡其用”的實用價值、“美食必得美器”的審美價值以及“價值引領”的倫理價值。本文通過研究其設計價值對當代設計的啟示,得出以下結論:設計應該“物盡其用”,堅持可持續發展;應該從傳統設計的元素中充分汲取養分,融合于現代設計之中;應該關注對消費者的價值引領作用,引導廣大群眾修身自律,建立積極面對生活的態度。

參考文獻

[1]徐恒醇,設計美學[M].北京:清華大學出版社,2006.

[2]劉云.中國箸文化史[M].北京:中華書局,2006:51-52

[3]北京大學歷史系《論衡》注釋小組,北京:論衡注釋[M],中華書局,1979.

[4]潘魯生.傳統文化資源的設計價值與轉化路徑[J].南京藝術學院學報(美術與設計版),2014 (01):9—11+191.

[5]熊承霞“尋根”視野的傳統造物設計價值研究[J].創意與設計,2015 (06):72-76