日本車企引領自動駕駛潮流?

劉潤生

趕在2021年之前,本田新開發的自動駕駛系統“交通擁堵導航系統”(Traffic Jam Pilot)終于獲得了日本國土交通省授予的自動駕駛L3型安全認證。同時,采用該系統的高級轎車“LEGEND”也滿足了日本車輛法的安全標準。

日本國土交通省授予該車型號編制,標志著世界上第一款上市銷售的自動駕駛汽車的正式誕生。

日系車半世紀逆襲

日本汽車產業創造的“世界第一”,已經不是什么新鮮事。不過可能很多人還不太了解,日本汽車創造逆襲的奇跡整整花了50年。

19世紀30年代,福特、克萊斯勒和通用三家美國汽車集團在日本占據了半壁江山,其銷量是日本本土汽車企業的兩倍。1936年,日本政府通過《汽車工業法》《機動車制造法》等法律加強保護本土汽車業。

1939年,美國汽車制造商在日本便幾無立足之地,這個過程也逐漸加深了日美之間的矛盾,影響了二戰的進程。

第二次世界大戰期間,日本汽車企業大部分都投身軍工產業,這是日本汽車基礎在戰爭結束后仍得到較好保留的主要原因。

因此,為了重振遭受戰爭重創的經濟,1946年,日本把汽車產業作為首要亟須振興的行業,在政治和稅務金融上,都給予巨大的扶持。

1960年,隨著日本“國民收入倍增計劃”的順利實現,汽車在國民消費市場也得到了迅速普及。到了1969年,日本的汽車產量和國民生產總量雙雙躍居世界第二。

整個70年代,日本汽車產業發展形勢炙手可熱,汽車產量在1980年一舉超越美國。回頭再看,日本汽車產業從在美國汽車面前毫無招架之力,到步步緊逼反超美國,剛好用了50年。

在日本國內汽車市場相對飽和之后,20世紀80年代,日本就決心進行海外汽車產業布局。1983年,日產在美國建造第一家工廠。1984年,豐田也開始在美國建立生產基地。

隨后一發不可收拾,三菱與克萊斯勒聯手;馬自達與福特合作;鈴木與通用實現雙贏。

法規標準模糊是最大障礙

又一個40年過去,日本汽車仍然通過“效仿和創新”的理念,與世界一流汽車公司一較高下。這次的戰場已經來到了自動駕駛汽車。日本國土交通省定義的自動駕駛系統,效仿了美國的國際汽車工程師協會標準,把自動駕駛技術分為6個等級。

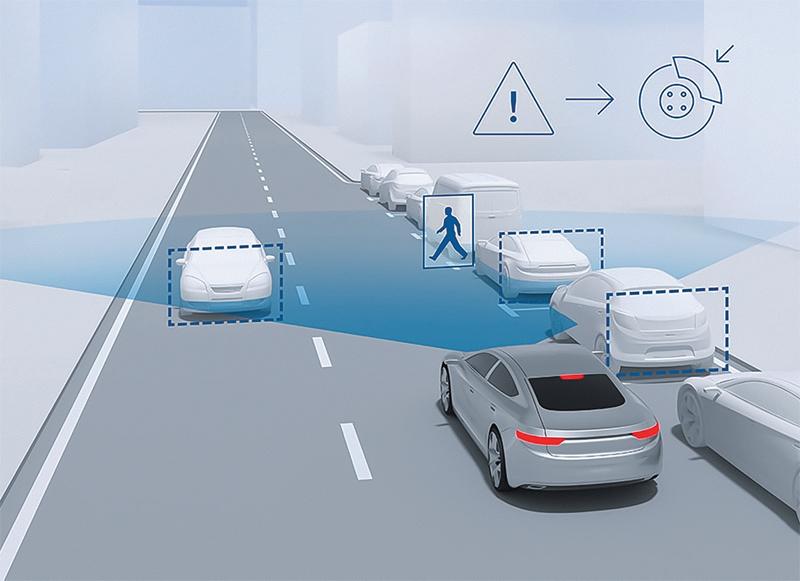

目前,世界主流車廠提供的均為L2級別輔助駕駛。

其中,L0級別需要完全有人駕駛。L1級別汽車可以提供緊急情況下自動制動、車道偏離修正等基本輔助功能。目前,世界主流車廠提供的均為L2級別輔助駕駛,車輛可以承擔一些基礎性自動駕駛操作,但自動制動、加速、轉向等需要清晰的車道線,同時駕駛員仍需要手扶方向盤,必要時隨時接管車輛。

L3級別系統則可以代替駕駛員,對汽車的整體運行進行監視。在一般的條件下,駕駛員可以把方向盤和制動系統等操作,全部交給自動駕駛系統。

到了這一級別,車輛已經實現通過高精地圖自動駕駛。排除特殊情況,駕駛員可以騰出雙手。雖然準確來說,L3還是有條件的自動駕駛,但是相比L2已是巨大的進步。

L4級別可以在大部分情況下承擔自動駕駛任務,無需駕駛員操控,但方向盤、油門、剎車等都依然留置備用,在一些極其特殊的地點仍舊需要人工駕駛。

到了L5級別,則是全面意義上的無條件自動駕駛,也就是這個級別的車已經沒有駕駛員,每個人都是乘客。車輛能夠在任何時間、任何地點實現自動自主上路行駛,方向盤、油門等汽車配置將無須再保留,到時汽車也會實現“極簡主義”概念化。

在高速公路上,本田“LEGEND”高級轎車駕駛員可以把方向盤、油門、剎車等操作,交給該車的電腦控制系統,在時速50km/h以下實現自動行駛。

在特殊情況下,為了安全,司機需要進行駕駛操作。除了車載攝像頭和雷達感應外,控制系統還利用衛星的定位系統和高精度的地理數據,實現L3自動駕駛的實用化。

自動駕駛技術問世之后,給現有的交通監管制度提出了重大挑戰。2017年日本內閣發布的《官民ITS構想及路線圖》指出,L2及以下的自動駕駛在日本現行法律范圍之內。然而,要想讓L3及以上的自動駕駛實現市場化,有必要進一步完善《道路運輸車輛法》《道路交通法》等。

所以對于日本汽車業來說,《道路運輸車輛法》的修訂是一個多年翹首以盼的好消息。

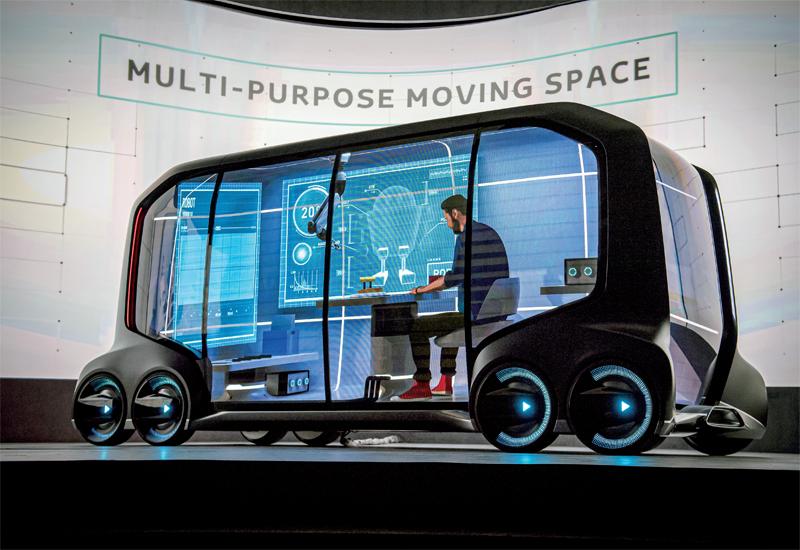

豐田、本田、日產等汽車企業,近年來各自大張旗鼓布局自動駕駛技術。其中,豐田2018年推出的e-Palette概念車具備自動駕駛功能。本田也聯手通用,共同研發自動駕駛汽車,同時計劃全球部署,進行規模化生產。

日產及其合作伙伴雷諾,則聯合加入谷歌自動駕駛研究團隊,共同研發無人駕駛出租車,以推動互聯網無人駕駛服務的商業化應用。

2020年是各先進汽車公司宣布推出自動駕駛汽車的關鍵年份。2017年6月,本田第一次提出了其自動駕駛的“兩步走”戰略—第一步,在2020年實現L3級自動駕駛車輛在高速公路上試行駕駛的目標;第二步,到2025年推出L4標準自動駕駛汽車。

本田2020年11月11日發布量產L3自動駕駛汽車的消息,也算是驚險完成第一步的目標。

目前,豐田汽車和日產汽車等大型汽車制造商,都在爭相研發汽車自動駕駛技術。德國寶馬汽車計劃在2021年內發售具有L3級自動駕駛技術的汽車。美國谷歌系的WAYMO、DeNA等IT企業也不甘人后,自動駕駛市場的競爭日趨白熱化。

豐田在2018年推出的e-Palet te概念車

然而,汽車自動駕駛之路還是沒有各國原來計劃和市場預測的那么順利。隨著德國奧迪宣布放棄在2021年推出的A8車型上搭載L3系統,美國福特、以色列Mobileye等企業也相繼宣布推遲自動駕駛出租車計劃,使自動駕駛汽車技術面臨虎頭蛇尾的尷尬局面。

造成這種形勢的原因主要有兩個。第一,法規界限的不明確,造成了L3自動駕駛技術的研發“無的放矢”,進展相對緩慢;第二,該技術還面臨著來自商業變現難以預測和人身安全權益方面的諸多壓力。

其中,最主要還是法規標準的模糊,讓有意發展自動駕駛的汽車制造商一直有著“投鼠忌器”的擔憂。因此,除了日本和德國等幾個國家開放了L3級自動駕駛的使用,其他國家市場均沒有出臺支持L3級自動駕駛汽車應用的法規。

而日本這次在法規修訂上也走在了德國前面。法規標準的掣肘,是德國奧迪宣布放棄推出自動駕駛車型A8的關鍵因素。同為德系品牌,寶馬iNext也將面臨同樣的困境。

在高速公路上,本田“LEGEND”的駕駛員可以把方向盤、油門、剎車等操作交給該車的電腦控制系統

日本汽車產業既能輸出汽車產品,也能輸出全球先進的生產管理哲學。

如果在自動駕駛上,日本汽車能夠再次引領全球,其強大的附屬產業推動力將有助于激活日本疲軟的經濟,也將在一定程度上緩解老齡化社會所帶來的問題。

良性競爭釋放能量

日本汽車發展已經走過了百年之路,目前日本汽車保有量近0.8億輛,千人汽車保有量超過590輛,是僅次于美國的汽車保有國。

不到100年內,日本汽車能從無到有,從有到引人注目,主要來自三個方面。

首要原因是日系汽車每個階段的發展方向都十分精準。以本田和豐田為代表的日本汽車制造商,發展初期注重“精益生產”,通過低成本運作降低風險,用最少的原料造更多的汽車;中期開始注重品質以及整車的可靠性;到了后期即上世紀70年代之后,則開始主攻核心技術。分步驟進階,是日本主流汽車制造商的發家之路。

其次,日本汽車市場可以稱得上是一個弱肉強食的殘酷叢林。無論是行業的標準、各大公司的指標,還是從業人員精益求精的工匠態度,都像無形的鞭子,鞭策著日系汽車不斷加強自身實力和提升品質。因此,日本汽車產業既能輸出汽車產品,也能輸出全球先進的生產管理哲學。

最后,日本中央政府和地方政府不會干預汽車市場,從而為日系品牌創造了良性自由競爭的空間。

一個明顯的例子便是,雖然三菱汽車由日本國有資本控股,但是在三菱遭遇“油耗造假丑聞”危機四伏之際,日本政府也只是袖手旁觀,任其被日產收購。因為從整體上看,這樣的市場操作有利于優化日系汽車經營管理、緩解閑置產能等問題。

各種有利因素不斷釋放日系汽車的能量。此次本田計劃在2021年3月底之前銷售自動駕駛轎車,標志著其真正踏出了自動駕駛的第一步。

而東京海上日動(日本最大的財產保險公司)也宣布自2021年4月起,將自動駕駛期間的交通事故納入汽車保險的賠付對象,標志著法律和安全保障也齊頭邁出了一大步。

2021年已經到來,這一年對日系汽車來說或許是不平凡的一年。借著東京奧運會的東風,它承前啟后決定著,日系汽車能否在自動駕駛上引領世界的潮流。