石窟煤礦巷道支護技術的數值模擬研究與應用

張繼兵

(山西煤炭運銷集團三元石窟煤業有限公司,山西長治,047500)

1 引言

煤礦巷道作為煤礦生產運作的主要場地之一,其支護研究面對各個煤礦復雜且不盡相同的地質條件要實現支護費用、施工難度以及安全性等多個方面的合理統一,這成為當代巷道支護的重要研究課題,長久以來通過煤礦現場監測、大量的物理力學實驗、理論計算研究方法以及便捷準確的數值方法成為該項研究的主要方法,使得巷道支護的研究結果在兼具準確性的同時大大提高了研究的預測范圍,同時隨著數值模擬技術的發展多種研究方法和多維度的研究相結合為巷道支護研究提供了更為理想的平臺。董方庭[1]、侯朝炯[2]、柏建彪[3]等通過采用多種方法對巷道支護進行了研究。本文根據石窟煤礦地質條件結合前人的研究,針對不同支護方式在該煤礦巷道的支護效果應用FLAC3D數值模擬與現場實測分析的方法證明注漿法支護可以更加有效的控制巷道圍巖的位移變形,為之后同類型巷道復合支護提供一定的參考。

2 巷道支護

煤礦巷道支護中控制巷道壓力是首要問題,科學的支護方法應將巷道圍巖殘余的部分強度加以考慮,通過支護措施與該部分殘余強度配合來達到最為理想的加固圍巖支護巷道的最終目的[4],為達到此目的一般應在巷道支護中遵循以下基本原則:(1)利用混凝土等材料的覆蓋減緩或中斷圍巖受到作業環境中空氣及水分的侵蝕從而保持圍巖的強度,并進一步應用錨桿、錨索注漿等支護方法對圍巖進行直接的加固,提高破碎圍巖的整體性形成相互作用的完整支護結構;(2)支護材料的合理選擇直接決定著支護效果,剛性支護一般應用于地應力較為簡單的工況中,當壓力較大時支護材料的彈性可以維持支護結構的整體性,維持圍巖的主動承載能力。(3))通過長久的工程現場研究可得二次支護可以進一步對巷道破碎圍巖進行封閉支護,在減緩圍巖受到的侵蝕的同時一定幅度提高支護強度從而保持巷道支護的持久性[5]。

3 數值模擬分析

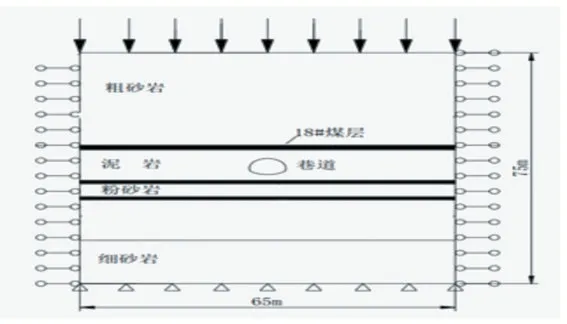

本文根據石窟煤礦某運輸巷道及頂底板地質情況如圖1所示,建立FLAC3D數值計算模型,其中模型中各巖層按照表1提供的參數進行依次賦值,依照圣維南原理確定模型的大小為65 m×20 m×75 m,共計生成77 282個單元共101 550個節點,模型四周設置為水平邊界,模型底部限制自由移動,模型上部為自由邊界,巷道埋深為280 m模型未建立部分土層通過施加均布的地應力荷載來實現,模擬開挖工程中采用一次開挖全部,并同步采取相應支護措施的方法。

圖1 模型建立巖層分布表

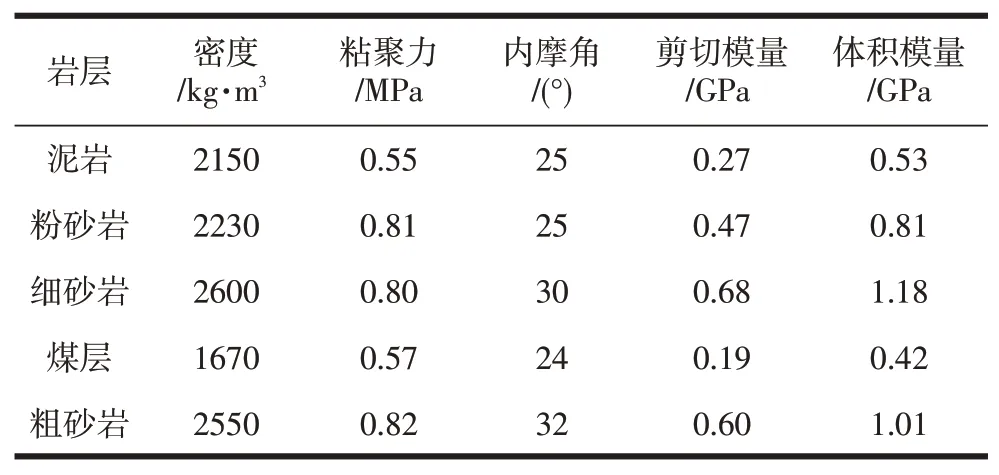

表1 模型建立巖體力學參數表

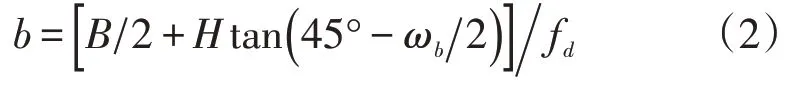

為對比不同支護方法在石窟煤礦巷道的支護效果模擬中采用三種不同的支護方式進行多指標的縱向對比,分別為無支護式、錨桿+錨索+型鋼+噴漿的復合支護式以及錨桿+錨索+型鋼+注漿的復合支護式,且為研究支護方式的不同效果各支護方式中采用的材料相同。同時根據懸吊及組合拱錨桿支護理論計算錨桿的長度,應用自然平衡拱理論計算幫錨桿的長度,具體長度:

式中:L—錨桿長度,m;

L1—外露錨桿長度,0.15 m;

L2—錨桿有效長度;計算中頂錨桿等于b,幫錨桿等于S;

L3—錨入巖層內深度,1.2 m;

其中b為普氏免壓拱高,S為煤幫破壞深度。

式中:B—巷道跨度,取為5.0 m;

H—巷道高度,取為3.2 m;

fd—巷道頂板巖層普氏系數,取為3;

ωb——巷道兩幫巖體內摩擦角,取71°

計算得出b=1.01 m,

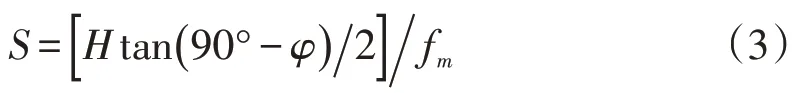

煤巷兩幫破壞深度S由下式確定:

式中:fm—煤層硬度系數,取3;

H—煤層厚度,取3.2 m;

φ—煤的內摩擦角,28°

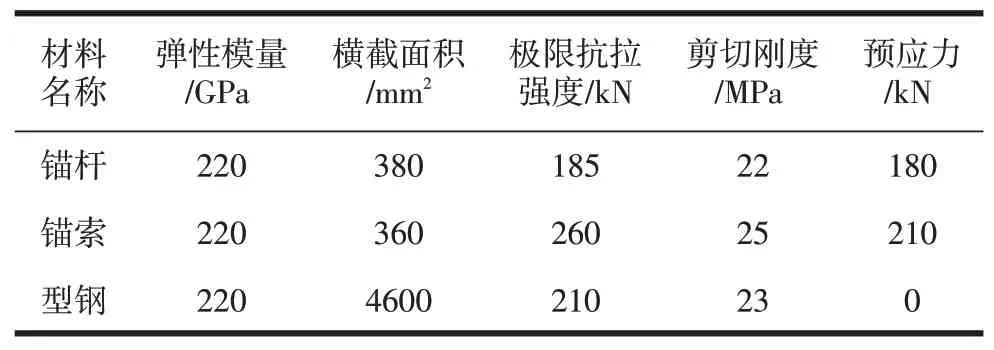

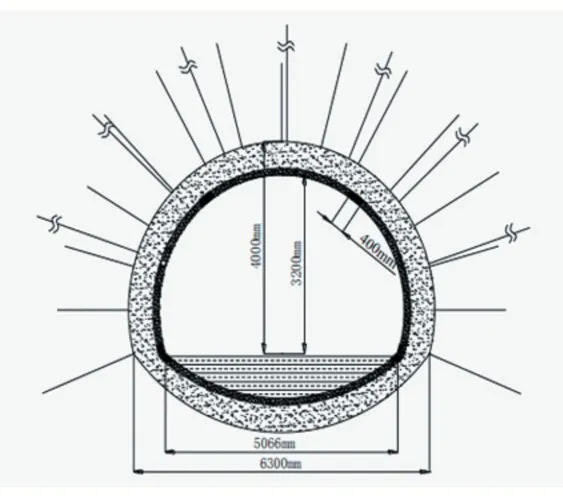

計算得出S=0.64 m,故得L頂錨桿≥2.36 m;L幫錨桿≥1.99 m。最終實際支護頂錨桿長度確定為2.5 m,幫錨桿長度確定為2.0 m,即頂板錨桿采用φ22×L2 500 mm螺紋鋼錨桿,兩幫錨桿采用φ22×L2 000 mm,錨桿的間排距為800 mm×800 mm;每個斷面采用15根錨桿,其中9根2.5 m,6根2.0 m,5根錨索,每根錨固段長為1 500 mm,錨索緊固后外露長度150 mm~250 mm;灌漿厚度500 mm,注漿及噴漿材料使用水泥:沙子:水=1:3:0.4制成,材料參數如表2所示,巷道加固斷面布置如圖2所示。

表2 模型支護材料力學參數表

圖2 巷道支護結構圖

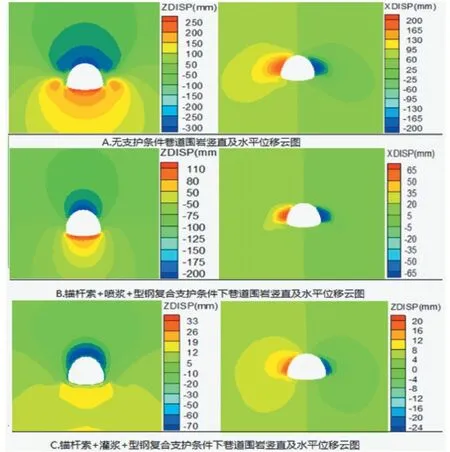

圖3 不同支護條件下巷道變形云團

模擬結果如圖3所示,相較于圖3-A無支護條件下掘進巷道圍巖位移較大,其中巷道頂板沉降量峰值為300 mm,最大底鼓量為250 mm,兩幫變形最大值為200 mm;而模擬B、C在錨桿、錨索、漿液以及型鋼的復合支護條件下巷道圍巖穩定性大幅度提高,其中注漿復合支護的控制效果更為明顯,頂板位移量減少近270 mm而底鼓量減少約180 mm,兩幫移近量也控制在30 mm以內這樣可以最大化的保持了巷道的穩定性;圖3-B顯示噴漿法的復合支護在圍巖控制中雖然起到了一定的作用圍巖位移量均有所改善,但由于噴漿支護法通過錨桿錨索將頂板及兩幫的破碎巖體重新拉結為受力拱形,其上部應力向底板中釋放形成一定范圍的應力集中會加劇底板隆起,相反注漿法復合支護通過提高巷道圍巖的整體性及穩定性使地應力的作用分布更加均勻,這樣可以進一步達到提高巷道圍巖穩定性的目的。

圖4 不同支護條件下巷道圍巖塑形區分布圖

如圖4所示,采用噴漿法進行巷道加固后,一定程度上降低了兩幫和頂板塑性區的擴展,形成該區域塑性區大小約為1.5 m~2.0 m左右,此時底板處未加強支護狀態,塑性區不斷擴大其范圍超過2.5 m。采用注漿法對巷道進行加固后采掘造成的塑性區大小約為0.5 m左右,在巷道肩部、底角形成應力集中,此處的塑性區范圍相對較大約為0.5 m~1.0 m左右。通過對比巷道塑性區域和巷道圍巖的變形可知在石窟礦應用相同規格的錨桿錨索支護過程中注漿法優于噴漿法。

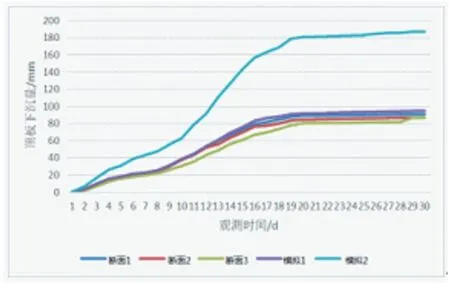

實際應用中巷道頂板沉降可以反映巷道圍巖在支護后的穩定性情況,本次監測內容為石窟煤礦巷道應用灌漿法復合支護后頂板下沉量,此次觀測共布置3個測站,間隔40 m,監測周期為30天。如圖5所示模擬結果與實測數據在變形趨勢上基本相同,表明此次模擬結果可以作為今后實際施工的參考。

圖5 注漿法支護頂板下沉監測曲線圖

從斷面1開始應用注漿法支護后巷道頂板沉降量在前15 d增長明顯,其中最大值為斷面1監測到的90 mm,隨后頂板位移變形速率不斷減小,沉降逐漸趨于穩定。對比三個斷面監測曲線其變化規律基本一致,隨著支護的不斷進行越靠近施工面頂板沉降越小,表明前部支護提高了巷道圍巖的整體性對后部支護有很大的幫助,監測結果顯示灌漿法復合支護可以有效的控制巷道圍巖變形。

4 結論

(1)采用錨桿、錨索、漿液以及型鋼的復合支護條件下巷道圍巖穩定性大幅度提高,其中在石窟煤礦地質條件下模擬顯示注漿復合支護的控制效果更為明顯,頂板位移量明顯減少近270 mm而底鼓量減少約180 mm,兩幫移近量也控制在30 mm以內這樣可以最大化的保持了巷道的穩定性;

(2)通過對比模擬中頂底板及兩幫位移量和巷道圍巖塑形區對比可得噴漿法的復合支護在圍巖控制中雖然起到了一定的作用,顯示圍巖位移量均有所改善,但由于噴漿支護法通過錨桿錨索將頂板及兩幫的破碎巖體重新拉結為受力拱形,其上部應力向底板中釋放形成一定范圍的應力集中會加劇巷道對應位置底板的隆起,相反注漿法復合支護通過提高巷道圍巖的整體性及穩定性使地應力的作用分布更加均勻,這樣可以進一步達到提高巷道圍巖穩定性的目的,因此在復合支護法的選取中灌漿復合支護優勢明顯;

(3)通過對應用注漿法復合支護后巷道頂板沉降量的監測和分析進一步證明該方法在巷道支護應用中效果優于噴漿法,石窟煤礦的應用結果可為同類型巷道支護提供一定的參考。