科學性與人文性相統一的高中物理教學探究

——以“宇宙航行”為例

鄭澤君 任鳳竹

(河南大學物理與電子學院,河南 開封 475004)

《普通高中物理課程標準(2017年版)》的頒布,核心素養的提出均體現“以人為本”的教育觀念;中國學生發展核心素養研究成果也指出學生需習得人文、科學等各領域的知識和技能.物理學作為一門基礎的自然科學,不僅具有科學價值,還蘊藏著豐富的人文價值.但是傳統物理教育在唯科學主義思潮和工具理性的影響下,其人文教育功能被遮蔽,[1]許多教師在教學過程中只重視物理學的科學性,忽視物理學的人文性;另一方面教師本身可能對物理學的人文性的認識存在不足,在課堂上只是簡單地引入介紹,沒有給予學生正確的人文關懷與價值引導,導致學生的科學素養與人文素養不能同時得以提升.

物理教學中體現科學性與人文性相統一的前提是教師對其有正確的認識.物理學的科學性綜合表現在以科學思想為指導,以事實為依據,也就是求真求實.而物理學的人文性則引用尤西林先生認為“人文主義”是“以人為本”的一種思潮態度與立場,它屬于思想史范疇的觀點,[2]以學生為主體,給予學生人文關懷與價值引導,是指向學生的思維、技能與方法、心理、情感、價值觀等方面的發展,也就是求善求美.兩者相統一即是“求真、求實、求善、求美”的統一,這不僅是實施物理課程的重要訴求,對培養學生科學素養與人文素養具有重要的價值.

對于在物理教學中如何體現科學性與人文性相統一,教學中往往利用隱性教學的方式潛移默化地影響學生、逐步達到內化的目的,從而提升學生的科學素養與人文素養.而實際上僅靠隱性教學效果是不夠的,教師在教學過程中還應采用顯性教學,有意識地設計出能夠反映物理學的科學性與人文性的教學,在課堂教學中將科學精神與人文底蘊以教學目標或話語的形式呈現給學生,引導學生初步形成觀念,并且通過提問、小組討論、探究活動、課外實踐等方式促進學生科學素養與人文素養的培養與踐行.因此,本文以“宇宙航行”教學為例,利用顯隱互化教學法,[3]即顯性教學與隱性教學的相互轉化、結合,談談如何開展科學性與人文性相統一的物理教學,培養學生正確的物理觀念、物理科學思維與探究能力的同時,做好學生意識形態工作,使其形成正確的價值觀.

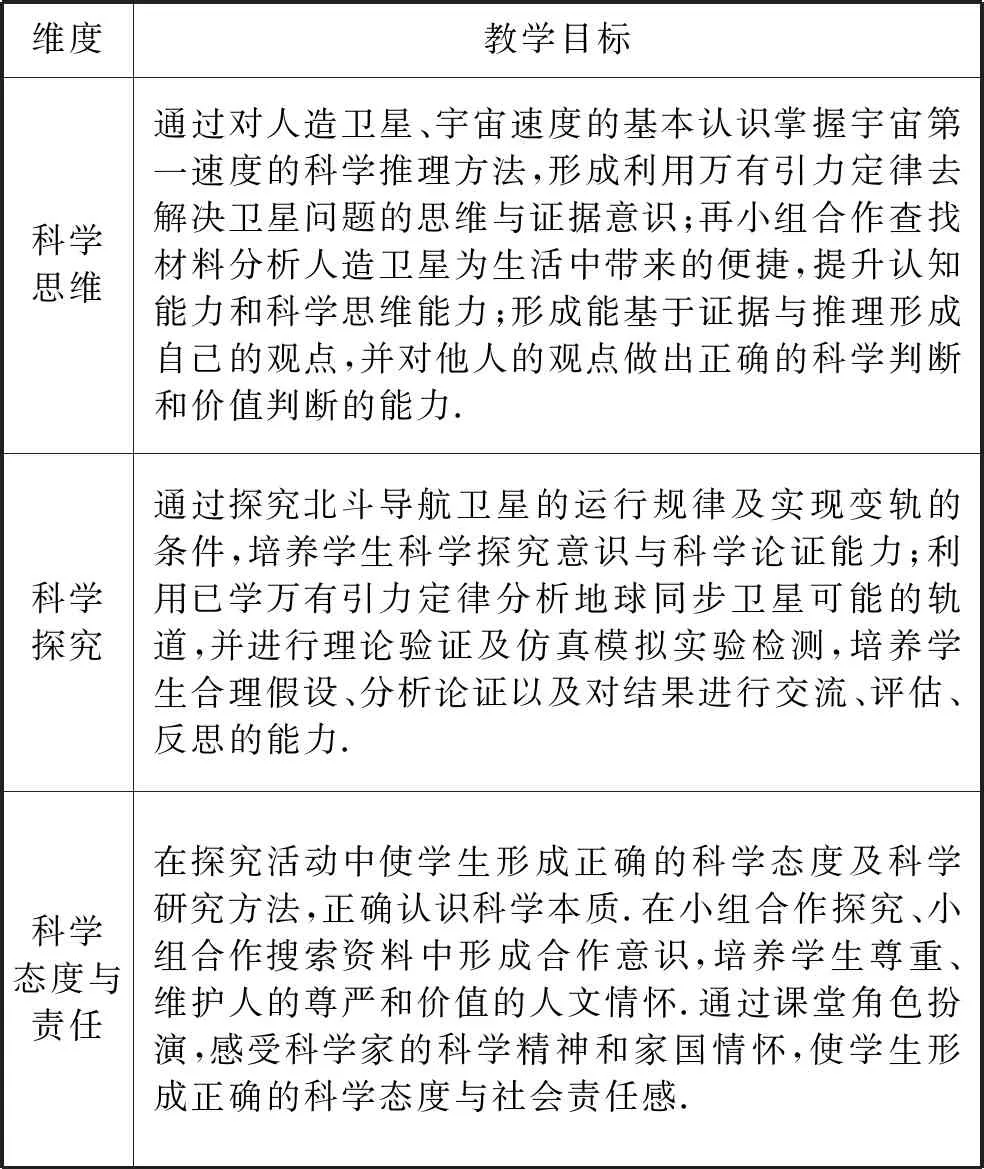

1 確定以物理核心素養為基礎,科學性與人文性相統一的教學目標

教學目標作為教學的中心環節,支配和指導教學的整個過程.確定以物理核心素養為基礎,科學性與人文性相統一的教學目標十分有必要.“宇宙航行”這一節內容屬于《普通高中物理課程標準(2017年版)》必修課程的必修2,內容要求為學生會計算人造地球衛星的環繞速度,知道第二宇宙速度和第三宇宙速度,了解人類對宇宙天體的探索歷程以及物理學定律與航天技術等現代科技的聯系.[4]結合課程標準要求與物理教學的科學性與人文學相統一,本節教學目標制定如表1所示.

續表

2 開展科學性與人文性相統一的教學活動

基于以物理核心素養為基礎、科學性與人文性相統一的教學目標展開“宇宙航行”一節教學活動.

2.1 “情境—問題—體驗”的顯隱互化教學

教學片斷1: 新課引入.

播放視頻: 關于我國北斗三號最后一顆全球組網衛星,第55顆北斗導航衛星發射成功,北斗三號星座部署全面完成,以及背后科研人員所付諸的努力的視頻片斷.

思考1: 為什么北斗導航衛星發射后不會掉落下來,而平時放煙花只能到達半空中?

思考2: 北斗全球系統星座部署的完成意味著什么?

教師引導學生討論發言,鼓勵學生大膽發表自己的觀點,在傾聽其他同學的發言時吸取他人合理觀點,做出正確的科學判斷和價值判斷.通過上述活動學生初步形成北斗導航衛星發射升空的整體圖景,得出北斗導航衛星發射后不會掉落下來是由于發射速度很大的觀點,教師提出需要進一步深入探究的問題:發射速度需要多大才能使北斗導航衛星發射后不會掉落?

設計意圖: (1) 播放北斗導航衛星的發射視頻作為課堂引入,不僅給學生帶來視覺沖擊與直觀體會,還可以吸引學生注意,增強其學習興趣.(2) “煙火”是來自生活中的例子,可以有效讓學生感受生活中物理現象,拉近學生與物理的距離.通過“北斗導航衛星”與“煙花”培養學生類比思維,也為引入宇宙第一速度概念做鋪墊.(3) 通過“情境—問題—體驗” 的顯隱互化教學使學生敢于發表自己的觀點,能傾聽、理解、尊重他人的觀點,并能進行反思修正做出正確的科學判斷和價值判斷,培養學生維護他人尊嚴、尊重他人價值的人文情懷.同時,也感受我國先進的航天技術,增強學生民族自信心和自豪感.

2.2 彰顯物理之美的顯隱互化教學

教學片斷2: 新課教學——宇宙速度.

師:我們討論得出北斗導航衛星成功發射與發射速度有關.發射速度需要多大才能使北斗導航衛星發射后不會掉落?我們分組進行“扔粉筆”實驗.請各個小組站在椅子上將粉筆以不同初速度平拋扔出,并分析其運動軌跡的特點.

生:初速度越大,粉筆拋得越遠.

師:那初速度如果一直增大會出現什么情況呢?(使學生形成思維沖突并引發思考)

生:粉筆拋得很遠都不會掉落到地上.

教師由此引入牛頓對衛星的猜想,通過動畫模擬展示給學生.

師:與“扔粉筆”實驗有所區別的是,物體所受重力的方向不再是豎直向下,而是指向球心,因此,物體不再是做平拋運動,而是做圓周運動.如果拋出的初速度足夠大,那么物體也將不再落回地面,而是繞著地球做圓周運動.要得出發射速度,我們得思考物體繞著地球表面做圓周運動的環繞速度.根據上一節所學內容,請同學們分組思考怎么推導環繞速度.

生:小組討論交流.

組1:根據萬有引力提供向心力有

(1)

可得

(2)

組2:由于地球附近重力約等于萬有引力,因此根據重力提供向心力有

(3)

可得

(4)

師:根據地球質量為M=5.98×1024kg,地球半徑R=6400 km,萬有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,地表g=9.8 m/s2.衛星離地面的高度不計,速度為多少呢?

生:v=7.9 km/s.

師:實際上這就是物體在地球表面繞地球做勻速圓周運動的速度,叫做第一宇宙速度.那發射速度與環繞速度有什么關系呢?

生:環繞速度是最小的發射速度.因為發射速度越大,物體才能到達更高軌道上.

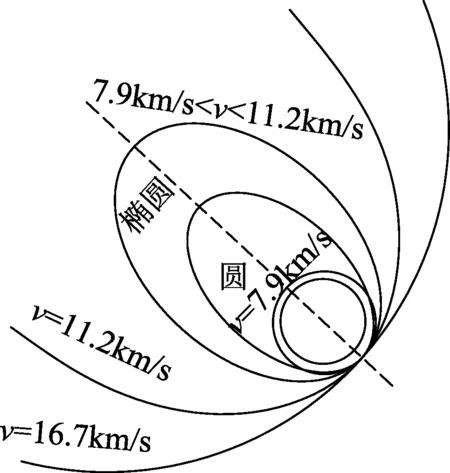

圖1 3個宇宙速度

師:理論研究已經得出在地面附近發射飛行器,如果速度大于7.9 km/s,又小于11.2 km/s,它繞地球運行的軌跡則是橢圓.當飛行器的速度等于或大于11.2 km/s,它就會克服地球的引力,永遠離開地球.當飛行器的速度等于或大于16.7 km/s,它就會克服太陽的引力,飛到太陽系外.因此我們把11.2 km/s、16.7 km/s分別叫做第二宇宙速度與第三宇宙速度(整個過程結合動畫模擬,如圖1所示).從認識宇宙速度的過程中你有什么體會嗎?

生:牛頓被蘋果砸到發現了萬有引力,在思考萬有引力定律時提出發射衛星的構思.從萬有引力的提出到第一顆人造衛星的成功發射,這一過程背后隱藏著無數科學家付出的艱辛努力,科學家們不畏困難、不斷創新的科學態度是值得我們學習的.

師:如果沒有物理學家們在科學的道路上披荊斬棘,那不會有我們現在多彩多姿的現代生活.浩瀚星辰在過去是人類觸不可及的地方,如今我們卻可以通過簡潔的物理公式來認識宇宙,這些物理公式中凝聚著科學家們的智慧結晶,我們從這些公式知道在宇宙領域中,無數的星體在各自的軌道做有規律的運動,它們之間相互配合、和諧共處,這不僅是自然之美,更是彰顯了物理之美.

設計意圖: (1) 在課堂中將物理之美展示給學生不僅可以培養學生發現、感知、欣賞物理中的美的意識,提升學生的審美情趣,而且大大提升學生對物理的學習興趣.(2) 引入牛頓發射衛星的猜想讓學生感受科學家偉大的科學精神,他們為人類的幸福、社會的發展做出了巨大的貢獻.以小組合作探究的形式培養學生相互合作、相互尊重、以人為本的意識.

2.3 科學探究的顯隱互化教學

教學片斷3: 新課教學——人造地球衛星.

新課導入時觀看了我國第55顆北斗導航衛星發射視頻片段,學生初步形成北斗導航衛星發射升空的整體圖景.教師組織學生探究以下問題.

探究1:北斗導航衛星的運行規律及實現變軌的條件?

師:同學們剛剛觀看視頻北斗導航衛星是如何運行的呢?(教師引導學生構建圓軌道、橢圓軌道物理模型)

生:北斗導航衛星先在低軌道做圓周運動,后在高軌道做圓周運動.

師:同學們回答得很好,那衛星怎么實現從低軌道運行到高軌道呢?(教師引導學生回顧前面所學的圓周運動知識)

生:由離心運動可知,北斗導航衛星需要先加速,從穩定的圓形低軌道繞行變軌為橢圓轉移軌道,再次加速,從橢圓軌道再次變軌為圓形高軌道,也就是進入工作軌道.

師:那北斗導航衛星在工作軌道的速度與在宇宙第一速度兩者大小相比如何.

師:同學們分析得很好,簡潔的萬有引力定律中蘊含宇宙行星運動的奧秘,下面我們一起通過仿真模擬實驗來檢測我們剛剛的理論探究.

通過對北斗導航衛星的運行規律及實現變軌條件的探究,討論北斗導航衛星在不同軌道的運動特點并對其原因進行解釋,整個過程教師引導學生分別從模型建構、理論依據、進行檢驗促進學生物理觀念、科學思維、探究意識的形成,并讓學生感受萬有引力定律的重要性.

探究2:地球同步衛星有什么特點?畫出你認為地球同步衛星可能的運行軌道并驗證.

師:地球同步衛星,顧名思義即衛星“同步”于地球,怎么樣才是“同步”于地球呢?

生:運動方向與地球的自轉方向一致,且和地球自轉的角速度相同.

師:那根據地球同步衛星的特點可以假設其可能的運行軌道嗎?

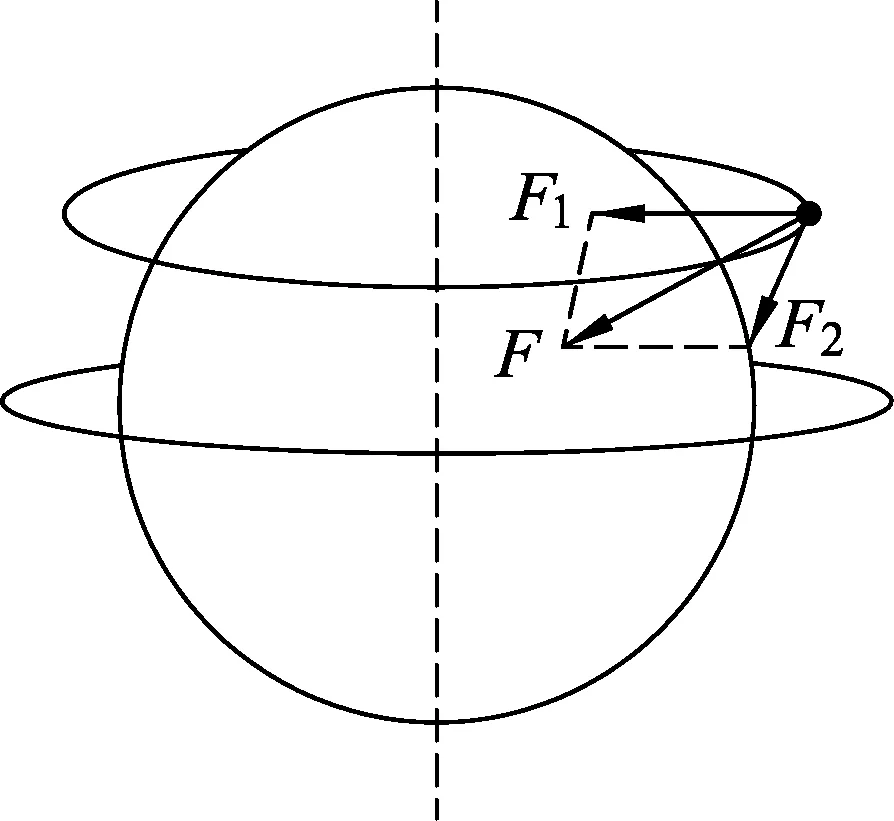

圖2 同步衛星的可能軌道

學生活動:各小組交流討論,進行假設(如圖2).

驗證假設:假設衛星在赤道上空以外的某路線繞地球轉動,受到地球對它的萬有引力F,將F分解為指向地軸的分力F1,為該衛星繞地球轉動的向心力,另一分力為F2,實際中找不到與F2相平衡的力.因此地球同步衛星只能將落向赤道平面,并且位于赤道上方高度約36000 km處.此時地球對地球同步衛星的萬有引力全部作為向心力.

最后教師引導學生通過仿真模擬實驗檢測學生的理論探究.

設計意圖: (1) 以“問題、交流、證據、解釋”的方式進行探究,幫助學生構建關于北斗導航衛星從發射、變軌到最后穩定運行的物理模型;通過不同角度探究地球同步衛星可能的運行軌道培養學生能多維度辯證分析問題的能力.(2) 通過合作探究與現代信息技術動畫模擬同步衛星發射過程的方式讓學生理解北斗導航衛星的運行規律及實現變軌的條件,感受探究的樂趣以及通過探究得出結論的成就感.

2.3 “角色扮演”的顯隱互化教學

教學片斷4:探索人類的太空夢.

以小組為單位布置課前自主收集關于載人航天與太空探索資料(以我國為主)的作業,在課堂通過學生自主角色扮演從人造衛星的分類、用途、發射歷程等幾方面進行探索.

月球組(甲組學生):分享關于人類探月歷程的資料.

火星組(乙組學生):分享關于人類探測火星歷程的資料.

北斗導航衛星組(丙組學生):分享關于我國北斗三號全球衛星導航系統的相關資料.

……

設計意圖:讓學生自主角色扮演親身體驗可以增強體驗感,感受人造衛星給人類與社會帶來的巨大價值的同時體會物理學本身的價值; 也讓學生認識到我們新中國從剛成立時的“一窮二白”到如今處在世界經濟舞臺的中心離不開科學技術的快速發展以及黨中央的正確領導,增強民族自信心.

2.4 課后踐行科學素養與人文素養

學生課后自行安排時間觀看科幻電影《流浪地球》,總結電影中有關“宇宙航行”知識點的情節.

設計意圖:結合影視資源的開放性課后實踐有效增強學生學習物理的興趣,讓學生利用課堂所學知識進行課后資料收集,提升學生的實踐能力.《流浪地球》以中國特色背景滲透出的愛國主義與集體主義情懷可以引起學生們的共鳴,樹立家國情懷.

3 總結

基于科學性與人文性相統一的高中物理教學,學生不僅收獲了科學的物理知識內容,在教學過程中學生更是收獲了科學推理能力、綜合分析能力、探究問題解決能力,提升人文素養,形成正確的價值觀.特別強調的是教師在課堂上要抓準時機,將物理學的科學性與人文性明示出來,及時引導學生進行反思、總結.整個過程可利用創設生活物理情境、結合時事新聞、科技發展前沿、弘揚科學家的偉大精神、開展小組活動等教學策略,以及開展學生實踐活動踐行科學素養與人文素養.總之,教師要正確認識物理的科學價值與人文價值并且有扎實的基本功,[5]在課前做好充足的準備,采用顯隱互化教學法將物理學的科學性與人文性滲透在整個教學過程中,真正達到教學“求真、求實、求善、求美”的統一.