高麗翻新枝 圖像可證史 ①

—— 評《集安高句麗墓壁畫的音樂考古學研究》

隋 郁(鄭州大學 音樂學院、音樂考古研究院,河南 鄭州 450001)

中國的歷史并非單一的漢族音樂歷史,而是各民族共同創造的歷史。近年來,中國古代邊疆民族音樂歷史研究、中國及周邊地區的音樂交流史研究受到越來越多的關注。其中,青年音樂考古學者王希丹的專著《集安高句麗墓壁畫的音樂考古學研究》是較為突出的代表。該書以集安高句麗壁畫墓中的樂舞、樂器圖像為研究對象,首次對集安高句麗墓音樂壁畫資料進行了全面的整理、辨析,系統梳理了公元4—7世紀的高句麗音樂歷史、與周邊地區的音樂交流史,豐富細化了中古時期少數民族、邊疆政權的音樂歷史,同時對東亞音樂歷史研究有所推進

據作者自述可知,本書是在其博士論文的基礎上修改而成,該篇博士論文在2016年中國古代音樂史學會上獲得了第九屆全國高校學生中國音樂史論文評選“上海音院出版社獎”博士組一等獎[1]669,這是中國音樂史學界學生論文評選中的最高殊榮,可見學界對其的肯定。其后,作者補充了最新研究內容,并得以作為“中國音樂考古學系列叢書”中的一部于2019年出版問世,實是青年學者欣逢盛世的學術良機,亦是最新研究成果的即時展現以往的音樂考古研究成果中以先秦時期的成果為最,對漢魏時期的內容涉獵有限,本書采用圖像類音樂文物的研究方法,對公元4—7世紀邊疆政權高句麗的音樂歷史進行了探討,體現了音樂考古學研究在漢魏時期的新成果并具有方法論意義。。。 ,

一、內容述評

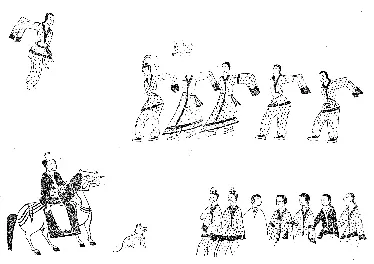

本書由緒論、四章和結論六個部分構成。緒論部分介紹了吉林集安高句麗壁畫墓的發現、研究歷史以及其中的音樂壁畫,并對該課題的國內外研究現狀、研究空間等進行了分析,最后,作者提出論文的基本論點和研究目的價值。該書指出,截至2017年8月,集安地區公開發表的考古資料中,包含音樂壁畫內容的高句麗墓共有7座包括舞踴墓(圖1、圖2)、麻線溝一號墓、通溝十二號墓、長川1號墓、三室墓、五盔墳4號墓(圖3)和五盔墳5號墓。

作者認為,集安高句麗墓所見的伎樂天人圖屬于非世俗音樂圖像,它們不宜直接與反映世俗音樂生活的樂舞圖放在一起進行討論,需要首先分類進行研究,之后進行綜合探討[1]39。因此,本書的前兩章分別對樂舞圖、, 、伎樂仙人圖進行了專題研究。第一章系統分析了集安高句麗墓樂舞圖的分類、特點,以及與其他地區樂舞圖的比較分析,從而探討了高句麗樂舞的文化淵源和發展歷程。作者指出,集安高句麗壁畫墓樂舞圖較為忠實地反映了高句麗樂舞的原貌,隋唐宮廷高麗樂中的樂舞是其在宮廷中發展變化的類型[1]171。第二章集中探討了集安高句麗墓伎樂仙人圖的相關問題。首先按照仙人所執樂器的類別,作者以彈撥樂器、吹奏樂器和打擊樂器分門別類進行了專題研究,兼及文獻所載高句麗可能使用樂器的分析;接下來從音樂壁畫、參考文獻兩方面入手,探討了可能出現的樂器組合形式;在此基礎上闡述了高句麗的思想信仰與伎樂仙人圖的關系,進而結合樂舞圖部分的伴奏樂器研究探討了高句麗使用樂器的發展歷程。

在前兩章研究的基礎之上,本書第三章探討了集安高句麗墓音樂壁畫的學術價值。其內容包括音樂壁畫的組合及演變、中國古代音樂史視域下高句麗音樂研究的得失分析和該研究的音樂史學價值。誠如作者所言,音樂壁畫作為墓葬壁畫中的一個組成部分,其首先依托于壁畫內容的整體表達,“在墓室壁畫中形成一個完整的情境,因此墓葬中的整體圖像組合與音樂圖像之間的關系也是需要討論的。”[1]476在此基礎上,探討這些音樂壁畫的音樂史學價值才是更為可靠的。在集安高句麗墓音樂壁畫的組合分析中我們可知,代表世俗生活的舞蹈圖像與墓室壁畫整體布局的“狩獵圖—墓主人夫婦圖—樂舞圖”的四壁構圖有著直接的關系,同時,伎樂仙人圖的有序出現與墓室壁畫四神布局緊密相關[1]497-502。

本書第四章的主題為古代高句麗音樂的影響。通讀全章,可知作者是在前述研究的基礎上,對高句麗音樂歷史(以公元4—7世紀為主)進行了梳理,并探討了高句麗音樂對中原地區音樂、朝鮮半島音樂以及日本音樂的影響。在本部分中,作者以公元4世紀、公元668年作為兩個時間節點,對高句麗音樂歷史進行了探討,其中對公元4—7世紀高句麗音樂史的探討最為豐富,包含了歌舞習俗、歌曲、舞蹈、鼓吹樂、樂器的流傳、民俗活動中的音樂及音樂圖像遺存、音樂交流等多方面的內容。由于生活地域、歷史文化的諸多因素,高句麗相關研究一直受到朝韓學者的廣泛關注,亦是日本學者青睞的研究課題。在本部分中,作者對高句麗音樂與中原地區音樂、朝鮮半島音樂及日本音樂的關系進行了分析。

結論是全文內容的濃縮提煉,起到“畫龍點睛”之妙。本文的結論簡潔明了,總結了樂舞圖視域下的高句麗舞蹈史、伎樂仙人圖視域下的樂器流傳歷史、公元4—7世紀高句麗音樂史和高句麗音樂對中原地區、朝鮮半島國家及日本音樂發展的影響四個方面內容。同時,作者對于本課題的研究給予了較為準確的定位,她指出:“通過對集安高句麗墓音樂壁畫中樂舞圖、伎樂仙人圖的具體分析,我們得以對公元4—7世紀高句麗的音樂歷史獲得了一定認知。此一時期為高句麗音樂全盛至衰落的重要階段,是高句麗音樂歷史中最為重要的歷史時期。集安高句麗墓中的音樂壁畫是目前所知最為典型的高句麗壁畫墓音樂圖像,凸顯了高句麗音樂文化特征。”[1]626-627

二、寫作特點

總結而言,本書基本實現了作者在緒論中所提出的研究問題,對以往的高句麗音樂研究亦有所推進與深化,茲將本書的寫作特點總結如下:

其一,作者對文中“高句麗”等相關概念的厘清,成為本文寫作的重要學術基礎。由于自身更名、記載訛誤等原因,“高句麗”“高句麗墓”和“高句麗音樂”及其相關概念的明晰是本書首先需要解決的問題。在“緒論”中,作者明確指出,本書所指的“高句麗”為“公元前37年建國、至公元668年滅國的高句麗政權”;文中所指“高句麗墓”為“高句麗政權存在期間在高句麗政權疆域范圍內所見之墓葬”;文中所指的“高句麗音樂”是指“高句麗政權存在期間在其疆域內流行的音樂文化形態,既包括高句麗王族的音樂文化,也包括高句麗政權疆域內的音樂制度、民俗音樂、宗教音樂等內容”[1]36-37。由此可知,本書中的“高句麗音樂”,并非狹義的指為高句麗民族的音樂,而是“高句麗政權存在期間其疆域內的多種音樂文化形態的綜合體”[1]37。同時,對于考古學界頗具爭議的朝鮮半島高句麗壁畫墓的界定問題上,作者從音樂壁畫分析出發,支持中國學者趙俊杰的觀點,認為朝鮮半島所見公元4—7世紀大同江、載寧江流域壁畫墓存在“高句麗化”的過程,不宜簡單將其稱作“高句麗壁畫墓”進行探討,而集安高句麗壁畫墓更具有典型意義,其反映的社會文化信息更具有代表性。以上這些觀念的明確厘定,顯示了作者敏銳的學術嗅覺與洞察力。

其二,本文首次對集安高句麗墓音樂壁畫資料進行全面而系統的整理、辨析,并梳理了高句麗音樂發展史及其與周邊國家、地區的音樂交流史,同時明確指出了高句麗音樂與后世朝鮮半島音樂、日本音樂的關系。作者指出,漢時的高句麗音樂自身為萌芽、形成的時期,在公元4—6世紀,高句麗樂舞、樂器演奏發展趨于成熟,形成了獨特的音樂風格,并流傳于北燕、北魏、北周、南朝劉宋等中原地區。隋唐時期的高句麗音樂經歷了由盛及衰的發展過程。公元5世紀之后,高句麗的政治文化中心逐漸轉移到朝鮮半島北部的平壤附近,其時的朝鮮半島國家有百濟、新羅等。通過研究可知,百濟音樂與高句麗音樂產生自同一母體音樂文化,且兩者之間有著較為密切的文化交流;新羅音樂與高句麗音樂有著較為明顯的差異,但兩者存在交流的可能。朝鮮半島的高麗時期仍留存有高句麗、百濟和新羅的音樂,然而后世朝鮮半島流傳的樂器、舞蹈與高句麗的使用樂器、舞蹈已經不具有直接的繼承關系。高句麗音樂約在公元6—7世紀傳入日本,其后逐漸融入日本雅樂“高麗樂”之中[1]。高句麗研究一直受到東亞學者的廣泛關注,至此,在高句麗對周邊國家、民族的音樂影響問題上,作者明確提出了自己的觀點。

圖1.舞踴墓群舞圖[1]53

圖2.舞踴墓彈臥箜篌圖[1]176

圖3.五盔墳4號墓擊細腰鼓圖[1]395

圖4.集安高句麗墓所見舞姿圖[1]79

圖5.中國境內存見公元2—7世紀臥箜篌圖像省份分布圖[1]208

圖6.公元4—10世紀存見細腰鼓形制分類圖[1]413

其三,本書探索了圖像類音樂文物研究新的研究方法。英國學者彼得·伯克曾經指出:“圖像如同文本和口述證詞一樣,也是歷史證據的一種重要形式。”[2]圖像材料作為一種重要的研究材料,也已經逐漸進入音樂史學家的視野之中。在中國音樂考古研究中,圖像類音樂文物數量眾多,且特定的研究時期(如魏晉南北朝時期)決定了其以圖像類音樂文物為主體的研究特點。本書綜合文獻、圖像、實物資料,借鑒其他學科的研究方法,在圖像類音樂文物研究的方法論上有所突破。在第一章中,作者研究舞姿時創造性地借鑒了類型學方法,采取了舞姿分式的研究方式(圖4),將以二維空間展現的舞蹈姿態進行了分類,使得高句麗的舞姿研究更為明晰、量化。在第二章中,作者對集安高句麗墓壁畫所見樂器、相關文獻所載樂器逐個進行了研究分析,從樂器定名、樂器形制、演奏方法、使用場合、組合形式、流傳地區等多方面進行了全方位的探討,進而解析每件樂器在高句麗本地流傳的可能性。作為圖像類音樂文物的研究,它與實物樂器研究有所不同,面對單一圖像的解讀是需要審慎對待的,作者采用“量化圖像、兼及其他”的方法,對每件樂器的所見文獻、可見圖像、實物進行了綜合分析,在圖像的搜集中,作者以《中國音樂文物大系》叢書為基礎,結合為數不少的畫冊、全集、圖集以及相關考古報告,使得同一樂器的圖像類資料異常豐富,在此基礎上,作者借鑒類型學的方法,將這些樂器圖像進行了歷時研究,進而將集安高句麗墓所見的樂器圖像放入這樣的“歷史脈絡”之中,可以較為清晰地辨識這件樂器所體現的諸多歷史訊息,加之與文獻、實物資料的綜合研究,該件樂器在公元4—7世紀高句麗集安地區的流傳問題可以得到目前為止最為審慎的研究結論。如臥箜篌(圖5)、排簫、細腰鼓(圖6)等樂器的研究,均是本書第二章中方法論有所突破的精彩之處。在第三章研究中,壁畫內容組合及演變的分析也是作者提出的新方法。通過作者的分析可知,樂舞圖的消失并不一定意味著高句麗人不跳舞了,而是由墓室壁畫的綜合內容選擇所決定;而越來越多伎樂仙人圖像的出現,其所執樂器是否是按照“粉本”描繪,或者為當地所流傳,則需進行有效而可靠的分析與甄別。作者以上觀點的提出,在以往的音樂史學論文中并不多見,作者自述與美術考古學者有所往來[1]670,可能是在美術考古研究中獲得的啟發。這一思路有效避免了以往將音樂圖像所見的樂器疊加文獻所載相關樂器而形成的較為粗略的研究結論,真正凸顯了圖像類音樂文物的音樂歷史價值。

三、余論

綜上所述,集安高句麗墓音樂壁畫是目前所知高句麗先民留下的最為直接、典型的音樂資料遺存,具有重要的音樂史學價值,本書的完成使得這一資料實現了應有的學術價值轉換。同時,集安地區公元4—7世紀高句麗音樂史研究是高句麗音樂全史研究的有力基礎,使得朝鮮半島高句麗墓音樂壁畫的研究可以進一步展開。誠然,一個問題的解決可能使得更多問題呈現在眼前。以讀者的角度來說,一些問題尚待繼續關注。比如,朝鮮半島公元4—7世紀的音樂歷史究竟如何,其是否能夠體現原有文化與新進入的高句麗音樂文化的融合,如何體現?集安的高句麗壁畫墓約30座,其中僅有7座有音樂壁畫,這一比例是否能夠說明什么問題?在作者研究樂器圖片的時候,經常談及搜集到了多少張圖片,但并未提供相應的目錄索引,這方面的工作可否進一步公開?此外,高句麗的音樂歷史發展具有特殊的歷史意義,它既包含中國邊疆少數民族政權音樂發展史的一部分,也包含朝鮮半島中古時期音樂歷史的一部分,不同的歷史時期有著不同的含義。將集安高句麗音樂發展歷史納入中國古代音樂歷史的大框架之下,進行與漢魏音樂發展、隋唐音樂發展的比較研究,才能對其在中國古代音樂歷史發展中有一個較為準確的定位,給予較為公允的音樂歷史評價。由于同事之便,筆者曾與作者多有交談,了解到她已經在一些問題上有些心得,期待未來的新成果問世,以饗讀者!

作者在本書的結論中曾談到,集安高句麗墓音樂壁畫是一種“凝結”,是今人的思考,仿若手掌的輕撫,使點點斑駁漸有溫度,為我們講述先人的古老故事[1]627。掩卷沉思,我眼前亦浮現出一個五彩斑斕的遙遠世界:“舞踴墓中的彈琴仙人、長川1號墓中的歡樂歌舞,沖破二維的靜態壁面,推開通向高句麗音樂的古老門扉,仿佛回到千年前的大地之上,古代高句麗音樂隨著朝貢侍者的腳步、跟從東行大海的同胞,在東亞的土地上翩舞廣袖、弦管和鳴。”[1]550