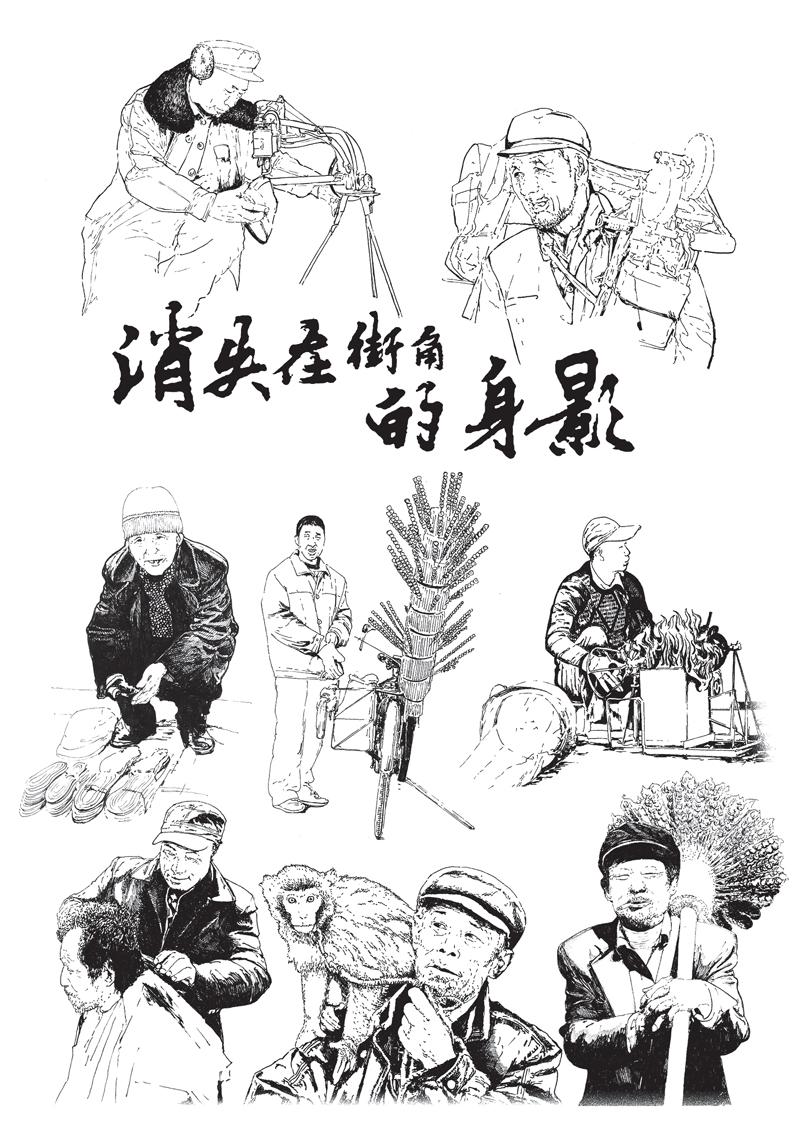

消失在街角的身影

黎綱峰?豆角

漫步在哈爾濱的街頭,擁擠的城市,繁華的街道,人流與車流像松花江的江水川流不息。一片片的水泥樹林不斷地侵蝕著老街上本就稀少的天際線。在這高樓大廈之下,你是否還記得在街角有一個執(zhí)著的身影,或蹲或坐在墻角,全神貫注地忙著手中的工作。

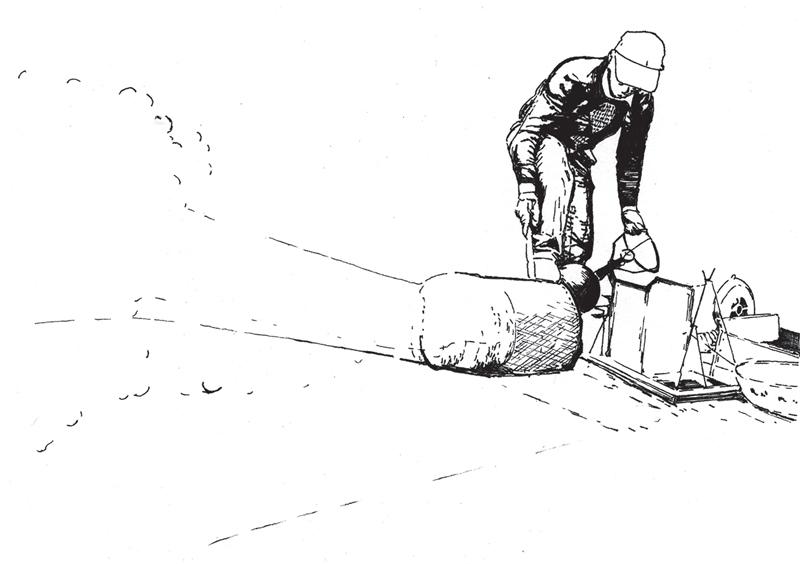

嘣爆米花師傅

平地一聲響,街頭味飄香。

小時候?qū)Ρ谆◣煾涤謵塾趾蓿瑦鄣氖青员谆〞r的甘甜香味,恨的是老感覺師傅手中的爆米花鍋不知道什么時候會突然“爆炸”。所以小時候買完爆米花,從來都是手腕上掛著一袋爆米花,雙手捂著耳朵一溜小跑地離開。

今天的街邊,我很久沒有聽到爆米花鍋“爆炸”的聲音了,傳統(tǒng)的爆米花鍋被新式的電熱爆米花機所替代,味道再也不是從前的味道了。老式爆米花鍋飄出的米香味是舊時光的味道,這味道深深地烙在了我的味蕾上。

賣鞋墊的老人

當你漫步在街上,常會看到一些上了歲數(shù)的老人在賣鞋墊。無論是寒冷的冬天,還是炎熱的夏天,在街角總會出現(xiàn)她們的身影。今天的街角很多職業(yè)都已淡出了我們的視線,但是賣鞋墊的老人有時還能見到。

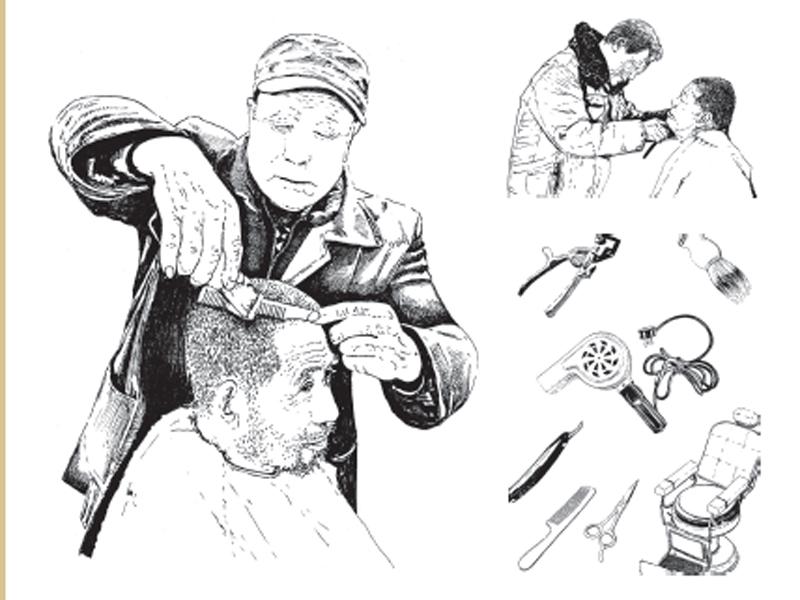

剃頭師傅

如今美容美發(fā)沙龍幾乎每條街上都有一兩家。理發(fā)是頭發(fā)護理的簡稱,一套完整的理發(fā)包括洗頭發(fā)、吹頭發(fā)、剪頭發(fā),有的還包括染發(fā)、燙發(fā)和按摩。

當年,剃頭師傅大多出現(xiàn)于早市或公園里,一把椅子、一把推子、一個暖水瓶、幾把剪刀就組成一個剃頭攤子。三塊到五塊就能剃個頭,順便再刮個臉,常去光顧的大部分是一些上了歲數(shù)的老人。

還記得在斜角街早市的幾個剃頭師傅就很不一般,原來都是國營理發(fā)店的大師傅,退休后不甘心自己的手藝荒廢,在街角支上個剃頭攤子,不為賺錢,只為圖個名氣。但時光如水,老手藝剃頭師傅還是漸漸地退出了人們的視線。剃頭師傅剪掉的不光是頭發(fā),還有時光與情懷。

磨刀師傅

“磨剪子嘞,戧菜刀!”這是過去我在哈爾濱經(jīng)常能聽到的吆喝聲。

我不知道哈爾濱的這聲吆喝跟其他城市的是否一樣,哈爾濱的吆喝聲在“磨”字后面會有一個拉長音,等最后喊到“刀”字時會有一個更長的拉長音。小時候總感覺磨刀師傅的吆喝聲好玩極了,音兒拉得很長,像唱歌一樣。

磨刀師傅總是扛著一個長條板凳,小板凳上綁著一塊磨刀石,后面掛著小水桶,走街串巷。

今天我們家里的廚房用的都是不銹鋼組合刀具,廚房刀具的種類多了,有切肉的、切水果的,還有切蔬菜的,不再像過去用的是又厚又沉的老式菜刀。今天,有時候我會有一種錯覺,仿佛又聽到磨刀師傅的吆喝聲在耳邊回響。

修車師傅

師傅,打個氣!這句當年常說的話我已經(jīng)很久都沒有聽到了。

一箱子修車工具、一盆水、幾個氣筒子組成了一個小修車攤。在我記憶中哈爾濱的修車攤是一道獨特的風景線。在當時汽車還沒進入普通家庭,自行車是家庭生活中主要的交通工具。

粗大的關節(jié)與滿是油泥的指甲是修車師傅獨有的標簽。

今天,自行車不再是這座城市主要的交通工具,很多時候更像是我們追憶過去的一種情懷,街邊的修車攤也逐漸被共享單車所替代。

冰糖葫蘆

紅紅的山楂竹簽穿,蘸上米黃色的糖稀,糖稀遇冷風迅速變硬。

小時候,哈爾濱的糖葫蘆都是推自行車賣的,把稻草扎成桶形捆在木棍上,最外面包上一層鐵皮,鐵皮上戳滿了窟窿眼,糖葫蘆依次插進窟窿眼內(nèi)。我記得在高誼街有一個賣糖葫蘆的,他的糖葫蘆很特別,用的是很粗的竹簽,穿特別大的山楂,一顆山楂你得吃四五口。

在哈爾濱賣糖葫蘆是不需要叫賣的,火紅的糖葫蘆你老遠就能看得見。冰涼的口感,酸甜的味道,還有當年那首紅遍大江南北的《冰糖葫蘆》,“糖葫蘆好看他竹簽穿,象征幸福和團圓……”

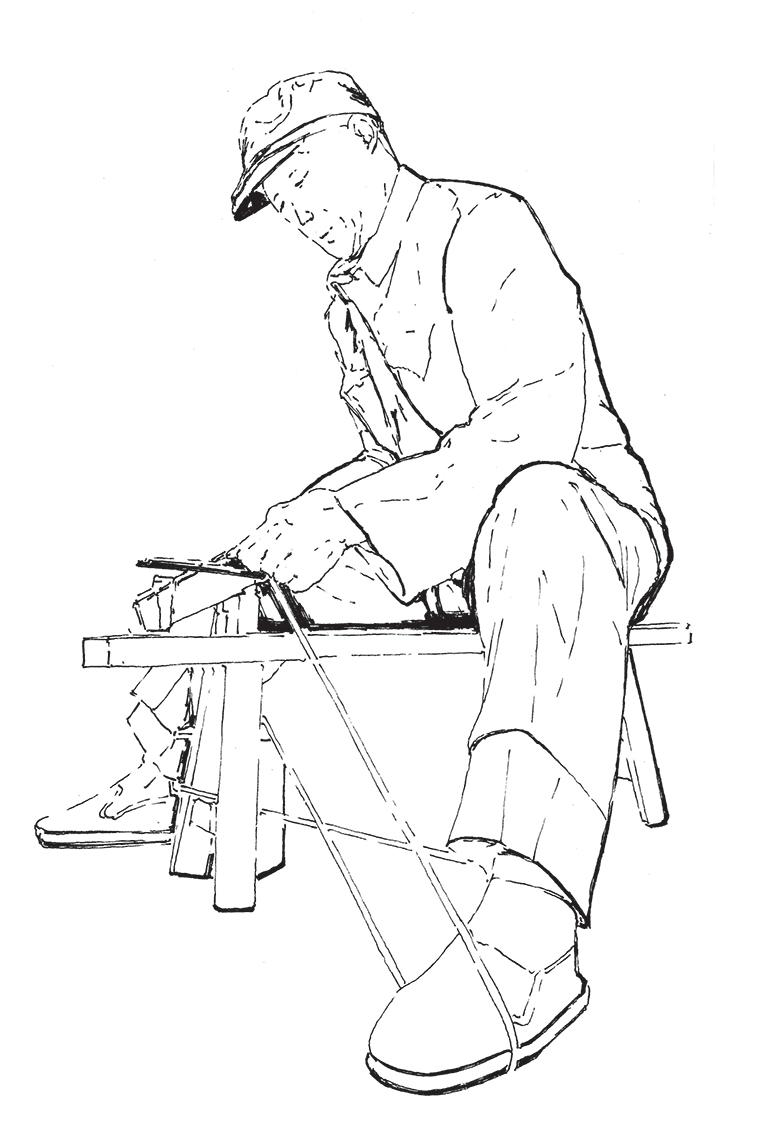

修鞋師傅

一個小馬扎,滿手的油污,腰系破舊的圍裙,手搖著磨得锃亮的釘鞋機。小時候很喜歡聽修鞋師傅釘鞋跟時叮叮當當?shù)穆曇簦憛捖務承瑫r刺鼻的膠水味。

記憶中工廠街的修鞋師傅在修理完鞋后不定價格,價錢全憑主顧自己給。一句“價格方面您看著給”,為他積攢了不少的主顧。

一雙鞋伴隨著我們的一生,盡管它樣式在變、價格在變,但是總會有一雙鞋陪我們走下去。時間久了鞋子壞了,當它出現(xiàn)傷痕的時候,會有修鞋師傅為它們修補傷痕。而今天,一雙舊鞋會被一雙新鞋所替代。