京蒙沙源區水庫大氣氮沉降變化特征及源解析

盧俊平,張曉晶,劉廷璽*,張文瑞,劉 禹(1.內蒙古農業大學土木與水利建筑工程學院,內蒙古 呼和浩特010018;2.內蒙古自治區水資源保護與利用重點實驗室,內蒙古 呼和浩特 010018)

內蒙古是中國西北華北重要的沙塵暴源區.大氣沉降不僅影響環境空氣質量,而且對沙源區水環境也產生嚴重影響.大氣沉降不僅是維系初級生產力所需營養物質的主要途徑,更是陸地和海洋生態環境新增和外在污染物的主要輸入方式,是地球物質循環的重要途徑之一[1].伴隨著社會經濟快速發展,人類活動過程中化學氮肥的廣泛使用、化石燃料消耗量的急劇增加,導致全球氮素沉降呈現顯著增加的態勢[2-4].不斷向陸地和水生生態系統沉降的氮磷營養鹽,會改變生態系統生產力,對植物生長有一定促進作用[5-6],但是當大氣沉降攜帶的氮磷物質組份濃度和比重過高,會導致受納水體表層酸堿度值與營養鹽結構產生變化,從而引起水體酸化、生態系統多樣性喪失等一系列嚴重的生態問題,甚至可能引發水華等負面效應[7-8].因此,大氣氮磷沉降及其造成的生態環境影響問題逐漸引起世界各國學者、公眾的重點關注[9-11].

歐美洲等一些較發達的國家,較早就開始了對大氣干、濕沉降方面的監測研究.1843年,Goulding等[12]率先在英國建成了世界上第一個大氣氮沉降試驗站.1977年,歐洲的大氣氮沉降監測網絡(EMEP)落成.1980年,美國大氣沉降監測計劃(NADP)開始實施.1990年,加拿大的大氣與降雨監測網站(CAPMON)也相繼投入使用,形成了大氣氮沉降觀測研究網絡,主要研究如何應用模型模擬不同生態系統的大氣氮沉降量和沉降負荷[13-14].全球大氣氮沉降量伴隨著人類社會經濟的發展,呈現逐年增加的趨勢,受到諸多學者的關注和研究.Galloway等[15]研究表明,19世紀60年代大氣氮沉降量僅為31.6Tg/a,到20世紀90年代中后期,大氣氮沉降總量達到了103Tg/a,預計到21世紀50年代全球大氣氮沉降總量將接近195Tg/a.中國作為繼北美、歐洲之后的全球三大氮沉降集中區,對大氣氮沉降的研究始于20世紀70年代.國內魯如坤等[16]最早開啟了大氣氮沉降研究進程,國內眾多學者隨后陸續開始對農田[17]、森林[18]、草地[19]等各類生態環境的大氣氮磷沉降展開一系列相關研究工作.近幾年,部分學者在對湖庫水體富營養化成因進行深入調查后,發現大氣氮素沉降對水生態系統惡化發揮著不可忽視的作用,并相繼展開深入分析.諸如Moline等[20]收集了歐洲和北美42個不同地區的非生產性湖泊的化學數據和浮游植物生物量數據,并將這些數據與這些地區的無機氮(N)沉降進行了比較,表明歐洲和北美大片地區無機氮的沉降增加導致湖泊無機氮濃度升高,且無機氮濃度的升高導致了浮游植物的富營養化和生物量的增加.Elser等[21]討論了大氣氮沉降驅動下的N:P化學計量變化和營養鹽限制.認為持續的氮沉降在磷限制的低磷浮游植物與富磷浮游動物消費者之間會產生化學計量失衡,可能導致較高營養水平的產量減少.Xu等[22]評估了長江流域不同反應性N(Nr)排放源對總DIN大氣氮沉降的相對貢獻.結果表明在流域范圍內,與牲畜(11%)、工業(13%)、發電廠(9%)、運輸(9%)和其他(18%)相比,化肥使用(40%)是主要來源.陳春強等[23]利用WRF-CMAQ模型研究發現,典型沙塵和灰霾過程中,中國近海TIN干沉降通量均值分別為6.77,3.01mgN/(m2·d),是晴朗天的 6.84,3.04 倍.國內外眾多學者以往的研究重點集中于我國南部海洋、海灣及沿海海域地區,研究熱點為大氣氮磷時空分異規律、沉降通量、污染特征、污染貢獻和環境效應等,并取得了顯著進展,而對于北方內陸水庫(湖泊)大氣氮磷沉降主要污染來源及不同季節大氣氣團運移軌跡至今鮮有報道.尤其對分布于沙源區的水庫水體受風沙等極端氣候作用下,水體水環境氮磷污染來源研究不足,污染成因認識不清.本研究在對沙源區水庫大氣氮干、濕沉降污染特征及季節變化特征進行深入分析的基礎上,旨在通過借助 HYSPLIT4后向軌跡模型,解析研究區大氣氮沉降的主要污染來源,以期為京蒙沙源區水庫氮污染防治提供科學依據.

1 材料與方法

1.1 研究區概況及采樣點的布設

大河口水庫(42°13′19.17″N,116°38′4.00″E)位于內蒙古錫林郭勒盟多倫縣境內灤河干流.水庫水域面積為 17.26km2,東側的吐力根河和西側的灤河是水庫的主要 2條補給河流.水庫水深 2.30~14.10m,水流流速為0.05~0.13m/s.根據1953~2017年多倫縣氣象站統計資料,該地區多年平均年降水量為384.9mm,2017年多倫縣全年降水量 377.7mm,其中6~8月份降水量為 252mm,約占全年降水量的三分之二.年主導風向以西南風和西風為主,多年平均最大風速20.3m/s,歷年實測最大風速28m/s(1997年6月10日),風向為WNW;全年以WSW方向的風平均風速最大,為 5.0m/s,揚沙和沙塵暴天氣頻繁出現,年揚沙日數為 3.7d.水庫周邊范圍內分布有大面積的沙地、撂荒地、荒草地、林地、耕地等典型地塊及煤化工企業.大河口水庫受當地氣候特征及環境特征影響已經呈現出富營養化狀態,前期研究表明大氣氮磷等營養鹽干濕沉降是致使大河口水庫呈現富營養化的主要成因之一[24].

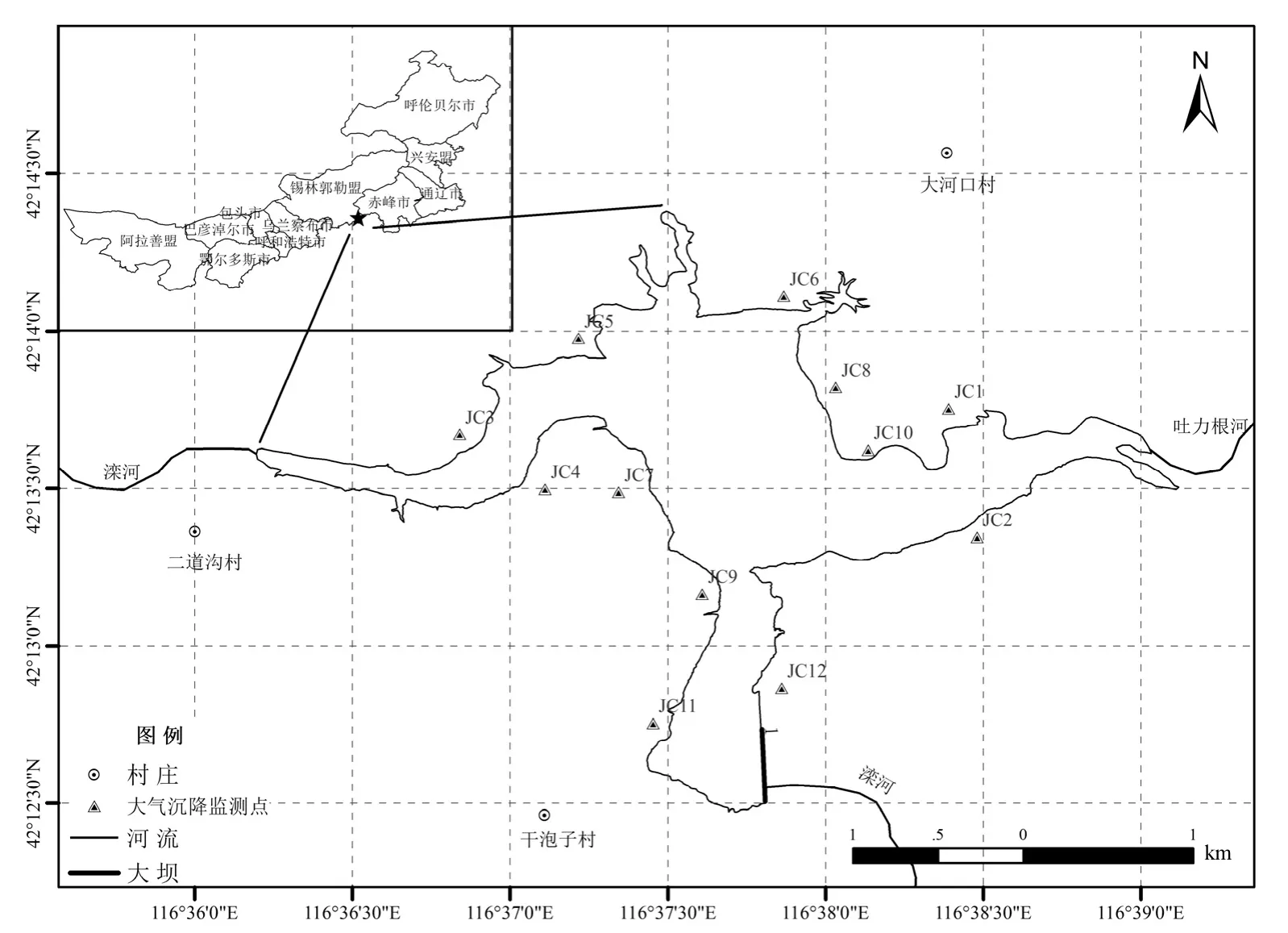

根據大河口形狀及周邊污染源分布特征,在大河口水庫周邊布設12個大氣干、濕沉降監測站點.每個監測站點放置 3個大氣沉降采集器.監測站點布置方案見圖1.

圖1 大河口水庫大氣沉降監測點布設Fig.1 Layout scheme of atmospheric deposition monitoring points in the Dahekou Reservoir

1.2 樣品采集與分析

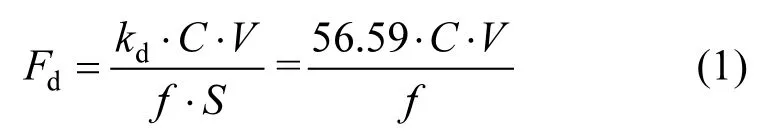

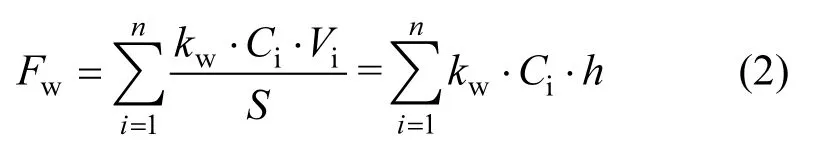

1.2.1 大氣沉降樣品采集與測試 大氣氮干、濕沉降物采集參照《大氣降水樣品的采集與保存標準》[25]、《環境空氣質量自動監測技術規范》[26]和《環境空氣降塵的測定(重量法)》[27]進行.采集器為自行研制并已申請發明專利的大氣干濕沉降自動采集裝置(內徑 150mm 的標準玻璃缸 2個,置于高出地面1.5m處的鐵架中,由自控感應裝置控制干、濕沉降玻璃缸蓋自動切換)[28].根據全年各月大氣干、濕沉降監測點收集的干、濕沉降重量(或體積)及樣品中TN含量,結合各站點大氣干、濕沉降采集器個數、采集器面積,分別用式(1)和式(2)計算全年各月大氣TN干、濕沉降通量.

干沉降采集:每月月初干沉降標準玻璃缸處于敞開狀態,降水發生瞬間采集器通過安裝的雨滴感應裝置自動將采樣器干沉降玻璃缸用蓋密封,降水結束后又立即打開.每月最后1d 收集采集器中干沉降玻璃缸中的樣品.

干沉降通量計算公式如下:

式中:Fd為大氣 TN月干沉降通量,kg/km2;kd為換算系數,無單位,kd=10-3;C為收集液中的TN質量濃度,mg/L;V為收集液體積,L;S為采集器面積,0.018m2;kd/S=56.59×10-3m-2;f為采樣時間系數,d-1,f=t/24;t為樣品收集的時間.

濕沉降采集:在每次降水開始后,由感應器和驅動裝置將濕沉降標準玻璃缸自動打開,降水結束后從采集器中收集降雨或降雪樣品.每月記錄濕沉降采集次數和降水量.降水量采用翻斗式雨量計自動記錄.

濕沉降通量計算公式如下:

式中:Fw為大氣TN月濕沉降通量,kg/(km2·month);kw為單位換算系數,無單位,kw=10-3;Ci為雨或雪水中TN質量濃度,mg/L;Vi為采集雨、雪水的體積,L;S為采集器面積,0.018m2;h為月降水量,mm;n為月降水(雪)次數.

大氣干、濕沉降中總氮含量分析參照《水和廢水監測分析方法(第四版)》中的 A 類方法進行,TN測定采用堿性過硫酸鉀消解-紫外分光光度法[29].為保證數據的有效性和精確度,TN含量測定做空白樣平行對照檢測,每個樣品均進行 2組平行測試,取 2組均值作為檢測值.檢測值的精密度和準確度的允許偏差參照標準方法中的水質監測實驗室質量控制指標.

1.2.2 研究區周邊土壤采集與檢測 根據研究區土地利用類型,將大河口水庫周邊土地劃分為旱地、林地、沙地、草地、采礦用地等典型地塊,每次在典型地塊3個不同位置距土壤表層以下1cm處采集樣品.取樣頻率為每季度一次.所有樣品均委托中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所,選用Isoprime100-EA儀器進行上機檢測 δ15N-TN值.采樣點布設見表1.

表1 水庫周邊典型地塊采樣點布設Table 1 Layout of sampling points of typical plots around the reservoir

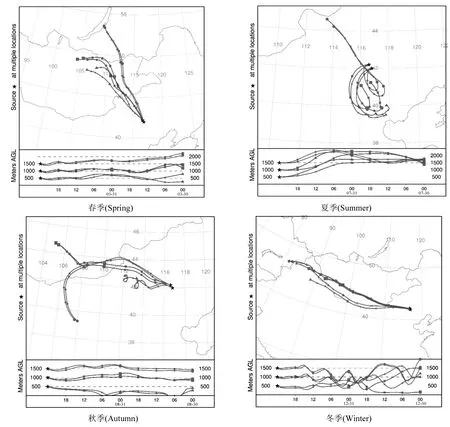

1.3 氣團后向軌跡分析

利用美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的氣團后向軌跡模型(HYSPLIT-4)和全球數據同化系統(GDAS)氣象數據,對大河口水庫地區 2017年 1月~12月不同季節做 48h后向軌跡分析,分別繪制500m、1000m和1500m高度的后向軌跡,用以反映大氣團運移軌跡和解析污染物的輸送過程及來源.

2 結果與討論

2.1 大氣總氮干、濕沉降通量及變化特征

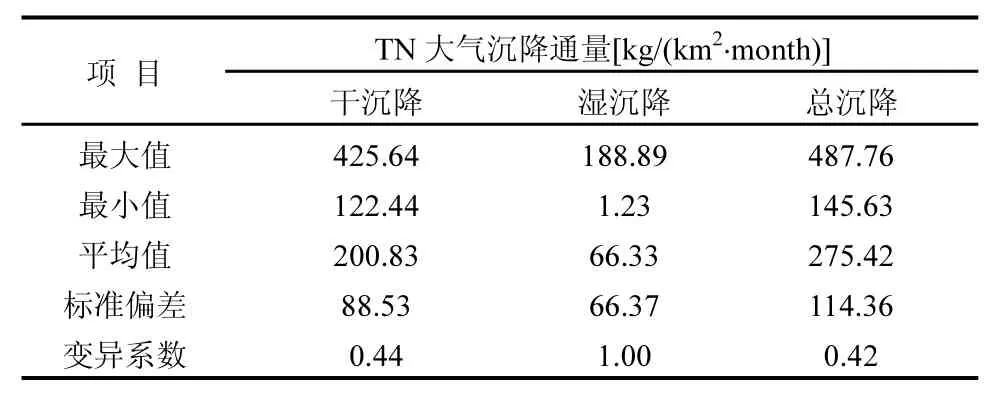

2.1.1 大氣總氮干、濕沉降通量統計分析 根據對大河口水庫周邊布設的12個監測點進行為期1年的TN干、濕沉降監測分析數據,計算得到大河口水庫TN沉降通量.統計結果見表2.

表2 大河口水庫大氣氮干濕沉降通量和總沉降通量統計結果Table 2 Deposition amounts of atmospheric nitrogen in Dahekou reservoir

由表2可見,大河口水庫全年大氣TN干沉降通量變化范圍為 122.44~425.64kg/(km2·month),平均值為 200.83kg/(km2·month).濕沉降通量變化范圍1.23~188.89kg/(km2·month),平均值為66.33kg/(km2·month).全年各月大氣總氮干、濕沉降通量變異系數分別為 0.44和 1.00.水庫周邊受年內降水分配不均的影響,大氣總氮濕沉降通量與干沉降相比變異特征更為顯著.從沉降類型上分析,大氣總氮沉降主要以干沉降為主,為 2409.9kg/km2,占總沉降通量的 75.17%;濕沉降通量為 796.0kg/km2,占總沉降通量的 24.83%.2017年研究區沙塵天數 6d,沙塵暴集中在春季 4月份,月大氣總氮干沉降通量為425.64kg/(km2·month),分別是春季3月份、5月份風沙前后大氣總氮干沉降通量的2.41倍和2.13倍.與我國其他湖、庫大氣總氮干濕沉降通量對比,受北方地區常年降雨稀少,春秋季節風沙較大的季風氣候影響,表現出大河口水庫大氣氮干沉降通量高于北里湖、無錫太湖,濕沉降通量低于北里湖和太湖的特征[30-31](表 3).雖然下墊面條件、實驗方法和測定方案存在的差異性對數據的可比性會產生一定影響,但是本研究成果足以表明北方沙源區的大氣氮干沉降通量相當可觀,對大河口水庫水體富營養化的貢獻不容忽視.見表3.

表3 全國部分湖泊、水庫大氣氮干、濕沉降通量對比Table 3 Comparison of dry and wet atmospheric nitrogen deposition fluxes of some lakes and reservoirs

2.1.2 大氣總氮干、濕沉降通量季節性變化特征 Galloway等[15]研究表明,就全球范圍來看,大氣氮沉降均值為 5kg/(hm2·a),目前我國大氣氮素濕沉降通量平均達到8.85Tg/a[32].大河口水庫大氣總氮沉降通量為 3205.9kg/(km2·a),遠遠超出了生態系統大氣氮沉降飽和度的臨界點 2500kg/(km2·a)[33],約為全國氮沉降平均水平(790kg/(hm2·a))的 4.06倍,證明大河口水庫研究區已經成為高氮沉降區.與國內其他地區湖庫大氣總氮年沉降通量相比(表 4),大河口水庫總氮年沉降通量高于太湖、滇池、珠江口研究區,低于太湖地區.同時對比中還發現,太湖與太湖梅梁灣兩個不同研究區的大氣總氮年沉降通量分別為 4538kg/(km2·a)和 2652~3300kg/(km2·a),說明大氣沉降通量存在地區差異.同一地區 2017年大河口水庫的大氣總氮沉降通量為 3205.9kg/(km2·a),是 2014年該研究區大氣總氮年沉降通量2875.82kg/(km2·a)的1.1倍[24],且濕沉降通量與降水量的關系為 y=2.2349x-1.928,呈線性正相關關系(R2=0.9613).這說明大氣氮沉降通量除了與地區氣候、環境條件有關外,還與年份間的環境、降雨量、采樣點周邊的環境有密切的關系[5].與國外其它地區的大氣氮年沉降通量相比(表 3),大河口水庫仍處于較高水平,大氣總氮年沉降通量分別是西班牙高山湖泊、加拿大阿爾伯塔窄湖、歐洲北海灣的 3.4,7.6和 3.4倍.由此可見,中國作為全球大氣氮沉降三大集中區,大氣沉降作用對地表水體營養鹽賦存水平、水生態環境及水體富營養化的貢獻應引起格外重視.

表4 國內外部分湖泊、水庫大氣氮沉降對比Table 4 Comparison of atmospheric nitrogen deposition of some lakes and reservoirs

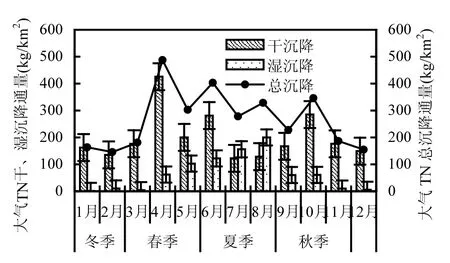

大氣氮沉降通量在不同月份、不同季節及不同生態條件下會受到來源、降雨、風速和風向等不同因素的影響.2017年 1月~12月大河口水庫大氣氮干、濕沉降通量隨季節變化較為顯著(圖2).

圖2 大河口水庫大氣TN干濕沉降通量Fig.2 Wet and dry deposition flux of atmospheric nitrogen in Dahekou reservoir

由圖2可見,大河口水庫春(3~5月)、夏(6~8月)、秋(9~11月)和冬(12月~翌年2月)四季大氣TN干沉降通量分別為 802.35,532.34,628.67,446.54kg/km2.春、秋季節的大氣氮干沉降通量明顯高于夏、冬季節,這與研究區氣候條件與農業生產活動密切相關.根據多倫縣氣象站統計資料,2017年該地區平均風速為 3.3m/s,年主導風向為 WSW 風,出現頻率為12.8%,觀測期全年以春、秋季節風速最大(如4月平均風速為 4.4m/s)、春季最小風速為 3.4m/s,最大為6.0m/s,大風揚沙天數出現了 6d.大風天氣下水庫周邊裸露的耕地、沙地、干鹽湖底泥極易起塵,引起空氣中顆粒物含量驟增,有助于含氮顆粒物的運移,增加大氣氮沉降的輸入.此外,大河口水庫地處渾善達克沙地腹地和農牧養殖區、種植區,被大面積的風沙源區、養殖基地、農耕區包圍,秋季在為農田作物追肥及施用農藥等人為活動的影響下,部分氮肥和農藥會隨著風沙攜帶進入空氣中,促使大氣氮干沉降通量增加.夏季受降雨量及降雨頻率的增多,空氣中顆粒物含量驟減,干沉降通量為 532.34kg/km2,分別低于春、秋季節干沉降通量 802.35kg/km2和628.67kg/km2;冬季休耕期大氣總氮干沉降通量降低至 446.54kg/km2,干沉降主要來源于多倫縣城采暖期居民及供熱公司作物秸稈和煤化石燃料燃燒排放的煙塵、粉塵顆粒通過大氣擴散遠距離輸移.從大氣總氮濕沉降各季變化特征分析,水庫春、夏、秋、冬四季大氣 TN濕沉降通量分別為 169.22,478.05,131.46,17.27kg/km2,春、夏季大氣總氮濕沉降通量明顯高于秋、冬季節,約占全年沉降總量的81.32%.與王小治等[40]對太湖地區的大氣氮沉降進行研究得出大氣氮濕沉降輸入以溶解態氮為主,且存在春夏高于秋冬季節的變化特征的結論相吻合.歸因于研究區降雨量年內分配極不均勻,年降水 70%~80%集中在汛期春、夏兩季,多以暴雨形式出現,暴雨有利于大氣氮沉降進入水體,導致氮沉降量偏大.且受夏季高溫的影響,畜禽糞便中氮素容易揮發,上述原因均會導致大氣中氨氮升高,進而影響大氣中氮素沉降量[41].另據研究報道,由雷電作用產生的氮素也是導致濕沉降含氮量偏高的原因之一[42].

2.2 大氣氮沉降穩定同位素源解析

2.2.1 典型地塊土壤 δ15N-TN特征值域確定 通過對研究區周邊風沙污染源進行現場調查,大河口水庫周邊易起塵的土地類型有旱地、水澆地、沙地、林地、草地、采礦地、脫硫土堆場等.本次大氣氮沉降污染源解析重點在輻射水庫的周邊半徑為 15km范圍內,選擇 14個典型地塊進行土壤樣品采集和δ15N-TN分析測試.布點方案見圖3.

圖3 大河口水庫周邊典型地塊采樣點布置Fig.3 Layout of sampling points of typical plots around Dahekou reservoir

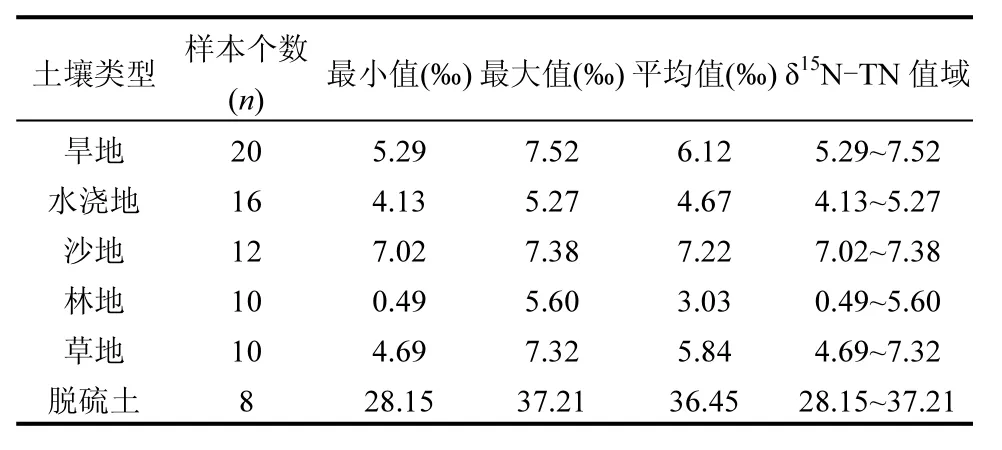

2017年1~12月,按照春、夏、秋、冬季節,分別對研究區內14個不同典型地塊進行樣本采集,共采集樣本個數76個.測定樣品中的δ15N-TN值并進行數據匯總分析.詳見表5.

表5 研究區典型地塊δ15N-TN值統計Table 5 Statistic on the value of δ15N-TN in every representative block

研究區土地利用類型不同,土壤中的δ15N-TN值也各不相同.旱地土壤中δ15N-TN 平均值為6.12‰,最小值 5.29‰,最大值 7.52‰;水澆地中δ15N-TN 最小值為 4.13‰,最大值為 5.27‰,平均值為 4.67‰.水澆地與旱地土地利用類型均為耕地,δ15N-TN 的范圍值卻不盡相同,出現差異性的原因可能為農田管理水平不一造成.張煜等[43]研究證實,與不施肥相比,農田中施用有機肥均能增加土壤中δ15N值;沙地中δ15N-TN 值域區間較小,值域范圍為7.02‰~7.38‰,平均值為 7.22‰;林地中δ15N-TN 值偏低,最小值僅為 0.49‰,最大值為 5.6‰,平均值為3.03‰.草地中δ15N-TN 最小值為 4.69‰,最大值為7.32‰,平均值為 5.84‰.脫硫土因加工工藝等因素δ15N-TN 值域極大,最小值為 28.15‰,最大值為37.12‰,平均值為 36.45‰.

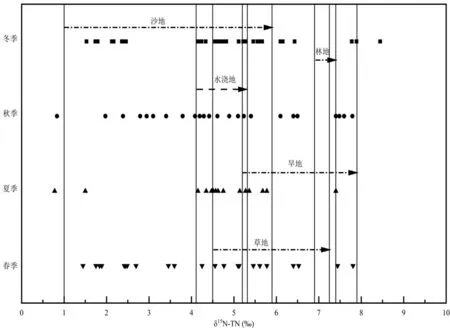

2.2.2 大氣氮沉降穩定同位素源解析 由表5可見,不同典型地塊 δ15N-TN 值域范圍交集較為嚴重,其中以沙地、林地、水澆地交集最為嚴重.根據研究區不同地塊土壤中 δ15N-TN 值域范圍,對研究區大氣氮干沉降分春、夏、秋、冬季節進行源解析(圖4、表6).

表6 大氣沉降不同季節輸入源所占百分比Table 6 The percentage of atmospheric dust input source in different seasons

由圖4和表6可見,不同季節大氣氮干沉降來源差異性較大.春季的干沉降的主要來源為可識別的沙地,有 40%的樣品來自于沙地;不可識別的混合源(沙地、林地、旱地、水澆地、草地)所占比例為50%,結合實際情況,春季受季風氣候影響,風力較大,旱地、水澆地這一時期基本處于裸露狀態,且這一時期農業活動逐漸復蘇,農耕過程土壤密實度下降,呈蓬松狀態,受風力作用更容易被帶入大氣中,而草地整體植被覆蓋性要高于其他地塊,因此,結合研究區實際,春季沉降的主要來源為沙地、耕地(旱地、水澆地).夏季有 71.4%的大氣氮沉降樣品來源于不可分辨的混合源輸入,具體分析夏季研究區植物覆蓋率達到全年最高,但受耕地人為活動的影響、研究區降雨量與蒸發量不對等與耕地這一時期土壤結構等特點較其它地塊更容易被帶入大氣中.因此,綜合分析夏季研究區大氣氮沉降主要來源于位于水庫正北及西北方向,距離水庫周圍約2.57km處的耕地,總面積約 14.58km2.秋季大氣氮干沉降樣品中 45%來源于西南方向距離水庫約 4.9km,面積約為 0.31km2范圍內可識別的沙地,10%來源于可識別的旱地,不可分辨的混合源占總樣品數的 37.5%,秋季大氣沉降主要來源為沙地.冬季大氣沉降中 35%來源于可分辨沙地,不可識別的混合源為 52.5%.冬季研究區風向主要以西北風為主,可結合多倫縣大河口水庫周邊土地利用類型圖,可以看出水庫西北方向主要以草地、沙地為主.因此,綜合氣象、地理等資料,冬季大氣氮沉降主要來源于沙地與草地.

圖4 大氣干沉降樣中δ15N分布Fig.4 Distribution of δ15N in atmospheric dry dust-fall

研究區春、夏、秋、冬四季干沉降的主要來源略有差異,春、秋、冬季受氣象條件、氣候特征及研究區地形等一系列因素的影響,干沉降的主要來源為沙地,超過 35%的樣品來源于沙地,另一主要污染源為研究區周圍的耕地.

2.3 HYSPLIT4后向軌跡模型溯源

HYSPLIT4(后向軌跡模型)是由美國國家海洋大氣研究中心空氣資源實驗室(NOAA)開發的一款軟件,該模型較挪威大氣研究所開發的 FLEXPART6.2模型和美國環境保護署開發的CALPUFF5.8模型有更好性能.HYSPLIT4 模式在輸送、擴散和沉降過程方面考慮得較為完整,模擬時間精度最高可精確到小時,在國內外被廣泛應用于分析污染物來源及確定傳輸路徑等,是目前研究區域大氣污染輸送影響的常用方法之一[44].為了進一步追蹤揚沙天氣氮降塵的遠程來源地區,將大河口水庫設為中心研究點(116°38′4.00″E,42°13′19.17″N),以2017年1~12月為模擬時段,以每日00:00(UTC)為后推起始時間,利用 HYSPLIT 模式模擬氣流移動48h的后向軌跡.考慮到邊界層的擴散和混合,分別以500m、1000m和1500m高度的后向軌跡來反映大河口水庫研究區云下氣團的來源.模擬結果按季節表示,結果見圖5.

圖5 氣團后向軌跡

2017年春季(3~5月),研究區發生了較為嚴重的揚沙天氣,在海拔 500m和 1500m高度條件下模擬48h后向軌跡可見,1500m高空氣團從蒙古國入境我國北部,與減弱的黃海高壓之間極易形成東北--西南向的氣流幅合帶.在變性極地大陸氣團控制之下,地面增熱迅速,降水稀少,多會發生大風或沙塵暴天氣.大風攜帶著巖石風化、土壤、火山噴發的塵埃等天然源和礦物質燃燒、汽車尾氣等人為污染源通過遠距離的大氣輸移對大河口水庫水體富營養化產生重要影響.同時,500m低空氣團自我國正北方向而來,速度較快,強烈的氣團活動可以將渾善達克沙地沙子、農區耕地土壤、牧區動物糞便局地卷入氣團中近距離擴散至大河口水庫,增加水體中氮、磷營養鹽濃度.與北方春季氣團運移軌跡不盡相同,王雪梅等[45]用氣團后向追蹤法研究了太湖流域春季的大氣環流特征,發現太湖流域春季的成雨氣團多數來源于我國西北地區和西南方孟加拉灣上空.夏季(6~8月),由于南方熱帶海洋氣團來的晚退的早,研究區主要受境外蒙古低壓控制,風速較小,表現為大氣降塵主要以濕沉降為主,且大氣粉塵及氣溶膠主要源于多倫縣及附近區域的交通運輸、汽車尾氣、建筑施工揚塵、工業生產煙塵以及其他人類活動排放的大氣污染物等人為污染源近距離輸送.秋季(9~11月),正值冷暖氣團的交替時期,東南和西南海洋性季風氣團和局地蒸發水汽的影響作用較強烈,無論是 500m低空氣團還是1500m高空氣團運動軌跡變化均較大,活動較為頻繁,大風和風沙天氣較多.高濃度的風沙塵在長距離傳輸過程中會與遇到的氣態或顆粒態污染物發生混合、交匯等相互作用,最終以干沉降方式或者經雨水淋濾、沖刷作用以濕沉降方式進入地表水體或土壤.冬季(12~2月),蒙古高壓成為研究區的基本氣壓系統,氣團由西北向東南方向運移,地面和高空均盛行西北風.12月份多次出現了高濃度降塵,由48小時后向軌跡可見,處于500m低空氣團來源于蒙古國境內的蒙古大沙漠,移動速度較慢;而 1500m高空氣團自塔吉克斯坦北部穿越蒙古國中部、我國內蒙古錫林郭勒一帶而來,移動速度較快.冬季我國北方及靠近我國北方的蒙古、塔吉克斯坦等國的風沙攜帶和夾裹的營養鹽對水庫的貢獻也不容小視.楊龍元[34]研究也認為,我國西北地區冬季采暖期間的大氣污染和春季頻繁發生的沙塵暴也是造成北方沙區水體春季水環境變差的因素之一.

3 結論

3.1 大河口水庫全年大氣總氮總沉降通量為3205.9kg/(km2·a),約為全國氮沉降平均水平(790kg/(hm2·a))的4.06倍,水庫研究區已經成為高氮沉降區.從沉降類型上看,大河口水庫大氣沉降主要以干沉降為主,占總沉降總量的 75.17%,通量為 2409.9kg/km2;濕沉降占24.83%,通量為796.0kg/km2.與國內其它地區湖庫大氣總氮沉降通量相比大河口水庫總氮沉降通量高于太湖、滇池、珠江口研究區,低于太湖地區.

3.2 大氣總氮干、濕沉降通量隨季節變化特征較為顯著.2017年春、夏、秋、冬大氣總氮干沉降通量分別為 802.35kg/km2、532.34kg/km2、628.67kg/km2和 446.54kg/km2.春、秋季節明顯高于夏、冬季節,約占全年大氣干沉降通量總量的 59.38%;濕沉降通量表現為春、夏季明顯高于秋、冬季,約占全年濕沉降總量的 81.32%.這與研究區年內季節性降水分配不均、春秋季節風沙大、土地開發利用類型、農業生產活動、工業生產活動密切相關.

3.3 不同季節大氣總氮干沉降來源差異性較大.春、秋季節大河口水庫有 40%~45%的干沉降樣品主要來源為可識別的沙地;夏季大氣氮沉降主要來源于耕地,總面積約 14.58km2.冬季大氣氮沉降主要來源于沙地與草地.不同季節氣團運移攜帶著巖石風化、土壤、火山噴發的塵埃等天然源和礦物質燃燒、汽車尾氣等人為污染以大氣干、濕沉降方式進入地表水體,對北方地表水環境發生變化起到了至關重要的影響作用.