黃河源區積雪變化時空特征及其與氣候要素的關系

管曉祥,劉翠善,鮑振鑫,金君良,王國慶*(1.河海大學水文水資源學院,江蘇 南京 210098;2.水利部應對氣候變化研究中心,江蘇 南京 210029;3.長江保護與綠色發展研究院,江蘇 南京 210098;4.南京水利科學研究院水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室,江蘇 南京 210029)

積雪是覆蓋在地球表面上的雪層,是冰凍圈的重要組成部分,具有高反射率、高相變潛熱、低熱傳導等屬性特點,其積累與消融對地表輻射平衡、能量循環和水資源分配等具有重要影響,在全球和區域氣候系統中起著重要的調節作用[1-2].同時積雪對氣候變化極具敏感性,全球變暖使得北半球的積雪面積正呈現下降態勢[3-4].積雪變化引起的一系列水文效應、氣候效應和災害效應引起了學界廣泛的關注[5-7],監測積雪變化并探討其原因對研究全球水循環、氣候變化有著極為重要的意義.相關研究表明,1992~2010年中國三大主要積雪區(青藏高原、新疆北部和東北-內蒙古地區)積雪日數都有顯著下降趨勢[9],其中內蒙古地區積雪變化差異性顯著,整體趨勢為東北向西南方向逐步減少[9],春季、冬季積雪覆蓋率均與冬季降水量呈顯著正相關,各季節積雪覆蓋率基本與溫度呈負相關關系[10].由氣候變暖引起新疆北部積雪為主補給的河流最大徑流前移,夏季徑流明顯減少[6],如北疆克蘭河最大徑流由6月提前到 5月[11].向燕蕓等[12]分析了天山開都河流域積雪及徑流變化特征,結果表明融雪期在春季提前了約10.35d,而秋季延遲了約7.56d,溫度對春季積雪變化影響較大,而降水則對冬季積雪變化影響較大.

青藏高原是北半球中低緯度海拔最高、積雪覆蓋最大的地區,既是氣候變化的敏感區,又對水資源系統產生重要影響.青藏高原 1980~2018年積雪覆蓋率呈下降趨勢,尤其在2000年以后,積雪覆蓋日數和雪深明顯下降[13].青藏高原東部的積雪變化最顯著[14],而江河源區恰好位于高原東部,其積雪主導了整個青藏高原積雪的變化,具有極好的代表性[15].如楊建平等[15]分析了長江黃河源區1970~1999年積雪空間分布與年代際變化.呂愛鋒等[16]利用流量質心時間表示融雪徑流開始時間,分析了三江源融雪徑流時間變化特征.劉曉嬌等[17]基于氣象臺站逐日雪深資料,研究黃河源區積雪特征值變化趨勢,發現總體上呈現積雪初日推遲、終日提前、積雪期縮短和積雪日數減少趨勢.已有關于積雪變化歸因分析的研究多在站點尺度或者流域面均尺度上分析積雪特征值(如積雪天數和年均雪深)的變化及其與降水、氣溫的相關關系[12,18-20],而多年平均積雪特征及演變的空間異質性沒有得到很好的考慮.影響積雪變化的原因是多種因素共同作用的結果,氣候因子對積雪的影響離不開地形因子的協同作用[21],如處于相同的氣候帶,地勢較低的地方相比于地勢高的地方積雪面積減少速度更快[1].此外積雪變化還受到不同土地覆蓋類型的影響,蔣元春等[22]指出不同區域植被覆蓋情況對積雪凍土變化的影響具有顯著差異.而黃河源區地貌類型多樣,上游源頭區以稀疏草原為主,中高覆蓋度草原和湖泊沼澤是中游地區主要下墊面類型,下游地區多是高山峽谷地貌,受地形、地貌影響,積雪變化特征及影響因素具有明顯的空間異質性,分析積雪演變及其影響因素的空間分布特征更具有意義.

因此,本文依據黃河源區長時間系列遙感反演逐日積雪深資料,分析積雪天數和年均雪深在空間上的分布和演變規律,結合源區氣象站點的降水、氣溫觀測資料,分析氣候要素和積雪特征變化的相關關系,評價積雪變化對氣候要素的敏感性,以期提高對高寒山區積雪變化及其原因的認識.

1 研究流域及數據來源

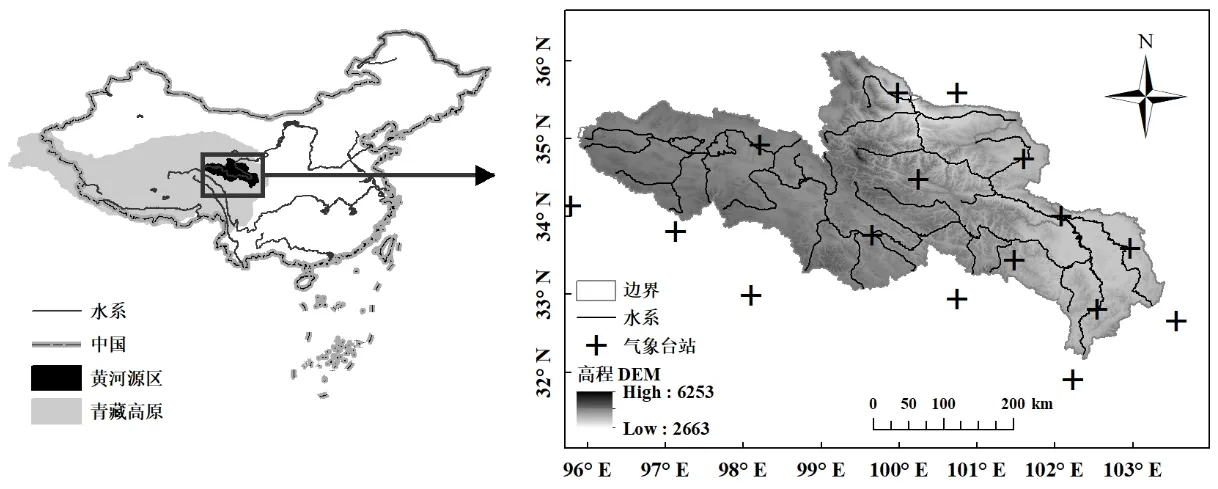

黃河發源于青海省巴顏喀拉山北麓,黃河源區是指位于青藏高原東北部的黃河干流唐乃亥斷面以上的集水流域,流域面積12.2萬km2,約占整個黃河流域面積的15%,地理位置介于95°50′E~103°30′E,32°20′N~36°10′N 之間.流域海拔在 2663~6253m,地勢西高東低,如圖 1所示.黃河源區多年平均年降水量約為508mm,在氣候區劃上,黃河源區具有典型內陸高原氣候特征,冷熱兩季交替,干濕季分明,無明顯的四季之分,受地形和地理位置影響,流域東部和出口處的北部氣溫較高,西部及研究區中上游源頭區氣溫較低.

圖1 黃河源區位置、地形及氣象站分布Fig.1 Topography and meteorological stations in or around the Yellow River source region(YRSR)

黃河源區內及周邊 16個氣象站點的降水、氣溫資料來源于國家氣象科學數據中心(http://data.cma.cn/)的中國地面氣候資料日值數據集,采用基于高程修正方法結合IDW(Inverse Distance Weighted)對氣象數據進行插值處理,在利用氣象站點觀測數據對氣溫空間插值時,設定氣溫的垂直遞減率為-0.55℃/100m[23].本文使用的積雪數據是由國家青藏高原科學數據中心提供的中國雪深長時間序列數據集.該數據集提供 1979~2016年逐日的中國范圍積雪厚度分布數據,空間分辨率為 25km,采用EASE-GRID和經緯度2種投影方式,積雪深度數據的獲取以及積雪反演算法說明詳見網址 http://westdc.westgis.ac.cn/.

依據青藏高原積雪季節變化的特點以及已有研究結果,本文將當年的9月1日至次年的8月31日定義為一個積雪年[24].目前,中國積雪研究中對于積雪日的定義和劃分標準不同.根據中國氣象局發布的《地面氣象觀測規范》,平均雪深不足0.5cm(微量積雪)記為0cm,當積雪深度≥0.5cm時,數值四舍五入,最小值為1cm,因此積雪深度達到或超過1cm,記作一個積雪日.積雪天數定義為一個積雪年內積雪初日至積雪終日之間(即積雪期)積雪深度≥1cm的累計天數;年均雪深是在一個積雪年內所有積雪深度累加,再除以積雪深度的積雪天數,所得數值就是一個積雪年的年均雪深.其中,積雪初日定義為一個積雪年內首次出現積雪深度記錄的日期;積雪終日的定義為一個積雪年內末次出現積雪深度記錄的日期.

2 研究方法

2.1 趨勢檢驗法

采用 Mann-Kendall趨勢檢驗法診斷徑流序列演變的趨勢特征及其顯著性,該方法具有檢驗范圍寬、受人為影響較小的特點,是目前水文、氣象系列趨勢檢驗方法中應用較多且具有理論意義的一種方法[25],其統計量MK值的絕對值大于1.96時,即說明趨勢在 0.05置信水平上顯著,MK為正值表示增加趨勢,負值表示減少趨勢,具體計算公式詳見參考文獻[24].

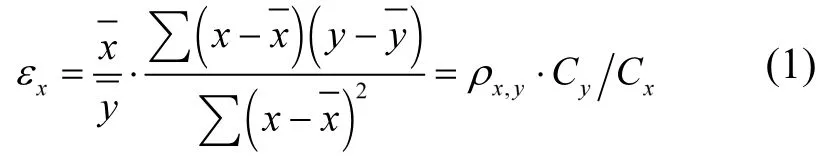

2.2 彈性系數法

選取Pearson相關分析方法,就積雪特征量與氣候要素之間的相關性進行分析.考慮到相關性不能直接代表變量間的因果性,為進一步研究水文過程對氣候變化的響應,采用 Zheng等[27]提出的敏感性系數計算方法:

式中:εx為y對氣候要素x的敏感系數,指氣象要素x變化 1%,引起的 y變化εx%[11];和分別為氣象要素x與預測要素y的多年平均值,ρx,y為x和y的相關系數,Cx和Cy分別為序列x和y的變異系數(方差與均值的比值).x可以為氣溫(T)或降水(P),預測要素y可以為年均積雪深或年積雪日數.

2.3 貢獻率分析

作為一種預測分析,多元線性回歸通常用于解釋一個連續因變量與兩個或多個自變量之間的關系,以回歸系數表征自變量對因變量變化的貢獻程度,該方法也常用于分析不同氣候要素對流域蒸散發的影響[28-29].本文建立積雪特征量與降水和氣溫之間的多元線性回歸關系,以量化氣候因素對積雪變化的相對貢獻率.為了消除不同量綱對回歸計算的影響,在建立回歸關系式時將自變量與因變量都歸一化至[0,1]范圍.具體計算貢獻程度的表達式為:

式中:P和T分別表示降水和氣溫,a和b為回歸系數,δ為回歸殘差,y同上;ηP和ηT分別為降水和氣溫對積雪特征值y變化的相對貢獻率[29].

3 分析與結果

3.1 積雪特征與氣候要素的空間分布

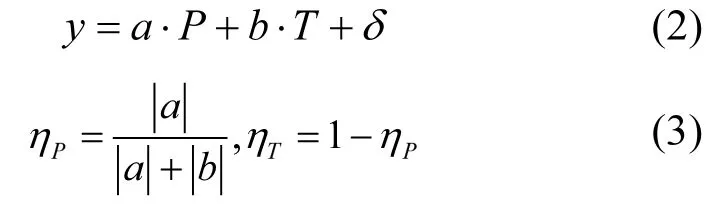

依據積雪初日和終日的定義及黃河源區積雪遙感反演得到的逐日系列數據,計算得到研究區內多年平均積雪初日和積雪終日所處時期如圖 2所示.從圖 2中可以看出,黃河源區積雪開始和結束時間具有空間異質性,積雪初日和積雪終日受流域地形和多年平均氣溫的影響,西部源頭區和北部邊界區積雪期開始較早,集中在十月和十一月,積雪期結束較遲,主要在次年的四五月份;與黃河源其他地區相比積雪期較長.黃河源區積雪期內積雪天數和年均雪深多年平均分布情況如圖 3所示,從中可以看出源區上游至黃河源頭以及西北部興海氣象站以上流域年均雪深較大,積雪深在 4cm以上,同時積雪天數也較多;年均雪深和積雪天數峰值出現在研究區的北部.達日站一下的中下游河谷地區年均雪深較小,在 2cm左右;積雪天數在 50d左右.綜上,黃河源區西部北部是積雪覆蓋較為顯著的地區,積雪期較長,年均雪深和積雪天數都高于其他地區.

圖2 黃河源區多年平均積雪初日、積雪終日日期空間分布Fig.2 the initial and final snow date in the YRSR

圖3 黃河源區年均雪深與積雪天數多年平均值Fig.3 Annual average snow depth and snow days in the duration of snow cover in the YRSR

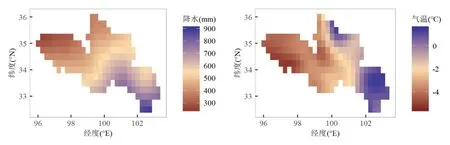

依據氣象資料計算黃河源區降水和氣溫的多年平均值,并比較水熱條件的空間異質性.按積雪年計算降水、氣溫的多年平均分布結果如圖 4所示,從中可以看出黃河源區降水東多西少、南多北少,受地形影響氣溫東高西低、北高南低,總體而言東南部水熱條件較好.一般而言,豐富的降水和較低的氣溫有利于積雪的形成,比較圖3和圖4中的結果發現積雪年降水的多年平均值的空間分布特點與年均雪深和積雪天數并不一致,這是因為積雪期多處于黃河源區的冬季,而黃河源區屬高寒季風氣候,年內降水集中于夏秋季,所以積雪年降水不能很好地反映積雪特征的空間分布.

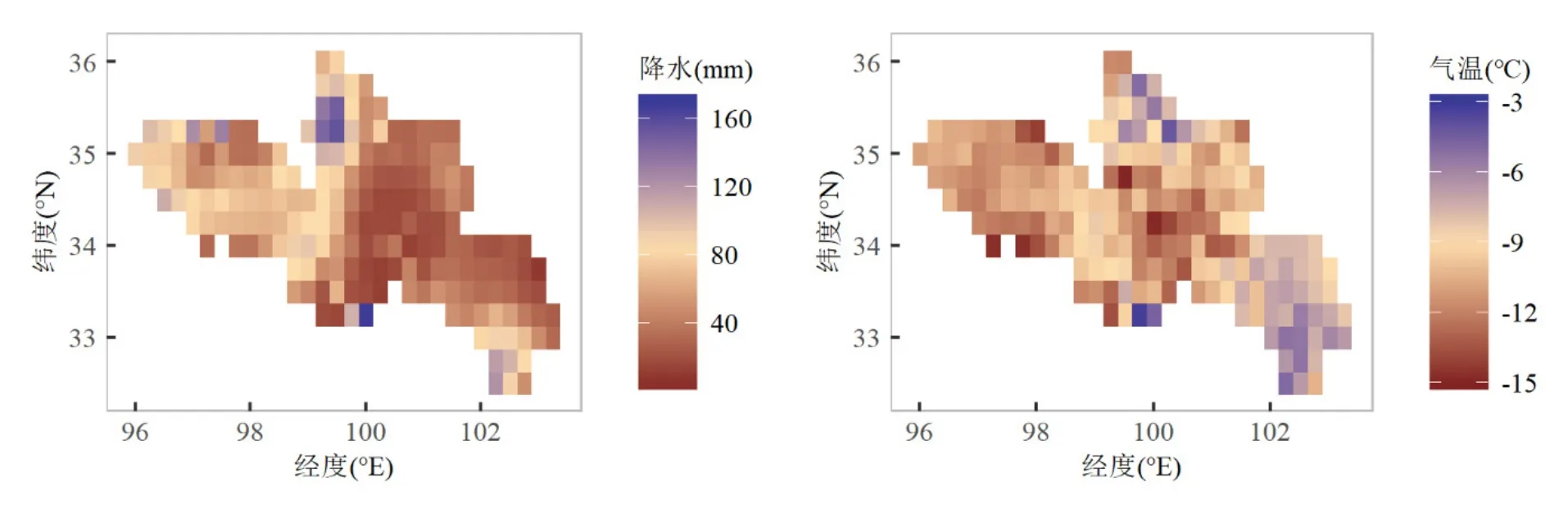

為此,本文計算積雪期降水和氣溫的多年平均值如圖5所示,結果表明積雪期降水、氣溫的多年平均值在空間上較為離散,其值的變化不夠光滑,這是由于積雪期的空間異質性所導致,不過積雪期氣溫的總體空間特征與積雪年氣溫空間分布規律(圖 4)較為一致,這是因為氣溫主要受地形的影響;就降水而言,積雪期的多年平均降水空間特征與年均雪深和積雪天數的空間分布特征較為一致,即積雪期西部北部降水多于東部南部地區.以下在分析黃河源區積雪特征與氣候要素的關系中,即以積雪期為研究期,計算積雪期內降水、氣溫的年系列值分析其與積雪天數、年均雪深的關系.

圖4 黃河源區1979~2016年積雪年內多年平均降水、氣溫空間分布Fig.4 Mean annual precipitation and air temperature during 1979~2016 in the YRSR

圖5 黃河源區1979~2016年積雪期內多年平均降水、氣溫空間分布Fig.5 Mean annual precipitation and air temperature in the duration of snow cover in the YRSR

3.2 氣候要素與積雪特征時空變化分析

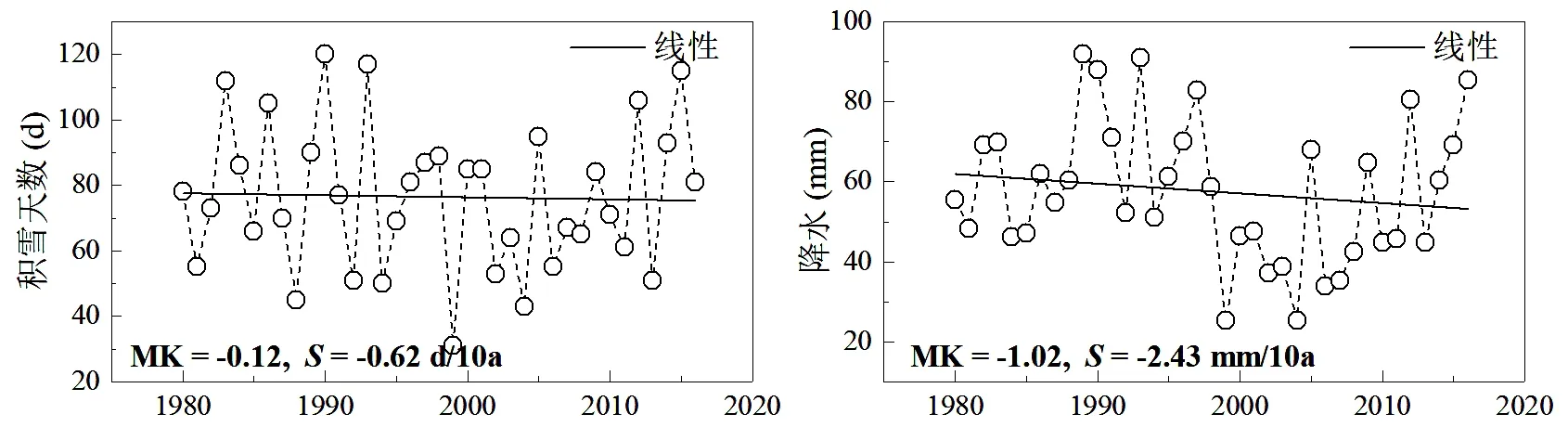

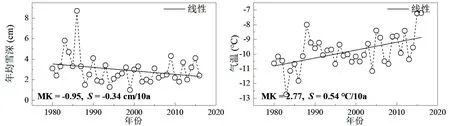

基于線性回歸法計算積雪期降水、氣溫、積雪天數和年均雪深的變化率(即氣候傾向率 S),并應用MK法診斷其變化趨勢的顯著性.黃河源區1979~2016年各要素流域面均年序列的變化情況如圖6所示,就流域整體而言,1979~2016期間面均降水量呈現不顯著的減少趨勢,下降率為-2.43mm/10a,而2000年之后呈現波動上升趨勢;氣溫呈現顯著的上升趨勢,積雪期變暖十分明顯.年均雪深和積雪天數都呈現不顯著的下降趨勢,MK值小于0但未低于-1.96,且2000年之后也呈現與降水量相似的變化特征,即略有上升.

圖6 黃河源區面均降水、氣溫、積雪天數和年均雪深的年變化趨勢Fig.6 Variations of basin average precipitation,air temperature,snow days and annual average snow depth in the YRSR

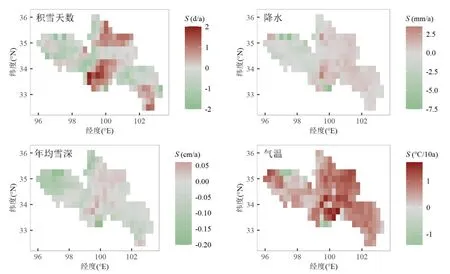

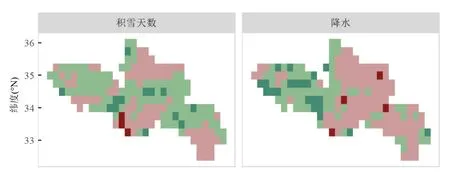

基于格點分析各要素的演變趨勢,計算得到氣候傾向率S和MK法統計量值,其空間分布如圖7和圖 8.結果表明,在黃河源區絕大多數地區都能診斷出升溫趨勢,中下游升溫顯著;降水增加的地區同樣位于黃河源區的中下游地區,即流域東南部,降水減少的區域主要集中在達日氣象站以上至黃河源頭區域,且該區域積雪天數和年均雪深也呈下降趨勢.

圖7 黃河源區1979~2016年積雪期內降水、氣溫、積雪天數與年均雪深氣候傾向率Fig.7 Changing rates of precipitation,air temperature,snow days and annual average snow depth during 1979~2016 in the YRSR

圖8 黃河源區1979~2016年積雪期內降水、氣溫、積雪天數和年均雪深變化趨勢MK值Fig.8 MK values for data series of the precipitation,air temperature,snow days and annual average snow depth during 1979~2016 in the YRSR

3.3 積雪變化對氣候要素的敏感性

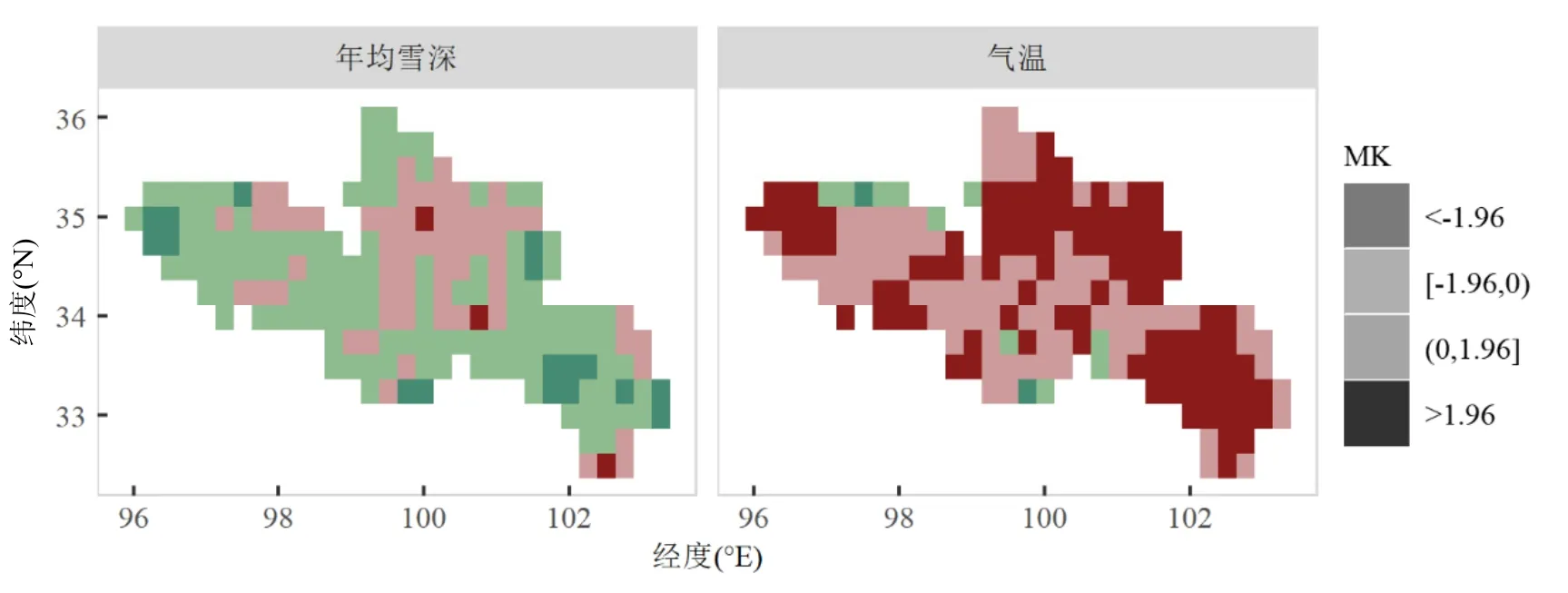

依據彈性系數公式,在像元尺度上計算積雪期年均雪深、積雪天數相對于降水、氣溫的彈性系數,分析比較年均雪深和積雪天數對氣候要素的敏感性及其在空間上的分布規律,其結果如圖 9所示.總體而言,積雪特征值對降水的彈性系數多為正數,對氣溫的彈性系數多為負數.經計算,在流域平均尺度上積雪天數對降水、氣溫的彈性系數分別為 0.513和-1.347,年均雪深對降水、氣溫的彈性系數分別為0.696和-0.219,即積雪期降水增加、氣溫降低有助于積雪.就彈性系數在黃河源區的空間分布規律(見圖9)而言,在黃河源區海拔高、氣候寒冷的上游地區,年均雪深對降水、氣溫的彈性系數絕對值較高,在研究區的中游及下游地區,彈性系數絕對值較小,表明高山寒冷地區的積雪,相比暖濕的中下游河谷地區,對氣候變化更為敏感.

圖9 積雪天數和年均雪深對降水、氣溫的彈性系數Fig.9 Elasticity coefficients of snow days and annual average snow depth to precipitation and air temperature

3.4 積雪變化貢獻率分析

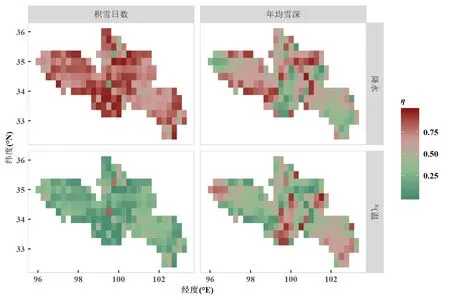

以年均雪深和積雪天數分別為因變量,降水、氣溫為自變量做多元線性回歸分析,計算降水、氣溫對積雪特征值變化的貢獻率,結果如圖 10所示.結果表明,黃河源區積雪天數主要受降水變化的影響,經計算降水、氣溫對積雪天數變化的貢獻率分別為 77.2%和 22.8%,這是因為黃河源區積雪期多在11月到次年4月之間,該時期流域氣溫較低,而依據積雪日的定義和劃分標準(有積雪觀測且積雪深度大于等于 1cm計為一個積雪日),積雪天數主要受降水量的影響.降水、氣溫對年均雪深影響貢獻的空間異質性較高,就流域面均尺度而言,降水、氣溫對年均雪深變化的貢獻率分別為43.7%和56.3%.從圖10可以看出,降水對黃河源區西部和北部年均雪深變化的貢獻率較高,在南部和東部氣溫是影響年均雪深的優勢因素.結合圖 4,積雪年多年平均降水量東南多、西北少,同樣中下游低海拔的地區積雪年多年平均氣溫相比其他地區較高,所以研究區的東南地區氣溫是制約積雪的主要因素,而上游地區多年平均氣溫低于-2℃,導致氣溫的年代際波動對積雪的形成以及積雪特征值年代際演變的影響不是很顯著.

圖10 氣候要素對積雪日數和年均雪深變化的相對貢獻率Fig.10 The relative contribution rates of climate variables to the variations of snow days and annual average snow depth

4 結論與討論

4.1 討論

已有研究表明,氣溫越高,降水量越大,積雪面積越小;反之,氣溫越低,降水量大,積雪不易融化,積雪面積增大[1].就年均雪深而言,春秋兩季,影響積雪深度的關鍵性因子是氣溫,在冬季,降水量是影響雪深的主要因子.如在東北及其鄰近地區,1960~2006年期間年均積雪量呈現上升趨勢,全年積雪的增多主要由冬季積雪增加而引起[30];沈鎏澄等[31]研究青藏高原中東部積雪變化原因時,同樣發現在不同季節雪深的氣象要素成因上,冬季(氣溫較低)積雪變化由降水主導,其余季節由氣溫主導;在新疆北部和天山山區,積雪初日、終日和積雪期長度主要受氣溫影響大于降水,該區域春季、秋季氣溫增暖是造成其積雪期減少、積雪初日顯著推遲、積雪終日略提早的主要原因.綜合來看,在我國三大主要積雪區,積雪特征都在某種程度上受氣溫和降水要素演變的影響,且影響方式上具有一定的相似性.而在高寒山區海拔也影響著積雪分布,隨著海拔升高,雪深分布明顯變化,最大雪深隨海拔的增加而增加[30,32].綜上而言,氣候變化導致區域水熱條件的變化,從而影響著積雪分布和特征值的變化.氣溫較低的情況下,如冬季平均氣溫低于春秋兩季,海拔高處的多年平均氣溫低于低海拔地區,此時降水量是影響積雪的主要因素;而當降水量的時空間差異不顯著時,則氣溫是影響積雪的主導因素.這在本文基于格點分析積雪特征值與氣候因子關系中得到很好的體現,黃河源區地勢西高東低,從而影響著源區內多年平均氣溫的空間分布特征,西部高海拔地區降水變化是積雪變化的重要貢獻因素,在西南部氣溫的貢獻率較高.

積雪變化是一系列因素影響的綜合結果,本文只考慮了氣候要素中最重要的兩個因子(降水、氣溫)對積雪的影響,而關于其他氣候氣象因子如太陽輻射、氣溶膠因子,積雪本身屬性如顆粒大小、結構密度對積雪變化的影響,以及下墊面(植被、凍土)與積雪的耦合關系研究是未來該領域的研究重點.此外,研究積雪變化所帶來的水文效應和災害效應也是重點關注的研究領域,融雪徑流作為高寒區流域徑流的重要組成成分,進而對區域水平衡以及 4-5月份積雪融化導致的春季洪澇[33]及次生災害等有著重要影響.因此,提升積雪變化及其水文生態效應的認識水平對區域水資源管理、生態環境保護具有重要的實際意義.

4.2 結論

4.2.1 黃河源區積雪期集中在11月到次年4月,源頭以及西北高山區積雪初日較早,終日較遲,同時也是年均雪深高值區,在4cm以上,積雪天數相比其他地區較長.積雪期西北地區多年平均降水是流域東南地區的1到2倍,且多年平均氣溫較低.

4.2.2 1979~2016黃河源區面均降水量呈現不顯著的減少趨勢,下降率為-2.43mm/10a,氣溫呈現顯著的上升趨勢,積雪期變暖十分明顯.流域面積平均年均雪深和積雪天數都呈現下降趨勢,但趨勢在 0.05水平上不顯著.除了研究區中部地區,積雪天數和年均雪深都不同程度地有所下降.

4.2.3 積雪變化與降水、氣溫的關系分析結果表明積雪天數對積雪期降水、氣溫的彈性系數分別為0.513和-1.347,年均雪深的彈性系數分別為0.696和-0.219,高山寒冷的研究區上游的年均積雪對降水、氣溫變化更為敏感.降水減少是黃河源區積雪天數下降的主要影響因素,貢獻率約為 77.2%.積雪期降水和氣溫對年均雪深變化的貢獻率分別為43.7%和56.3%.降水對黃河源區西部和北部年均雪深變化的貢獻率較高,在南部和東部氣溫是影響年均雪深的優勢因素.