家鄉木偶戲

◎文/朱耀儒

我的家鄉在渭北高原,是一個不足百戶人家的小山村,祖祖輩輩過著農耕生活,文化人非常稀少,但卻是一個聞名遐邇的戲窩子,具有數百年歷史的自樂班能演唱許多歷史劇,且長盛不衰。說起我們村的自樂班,沒有人不豎起大拇指交口稱贊。

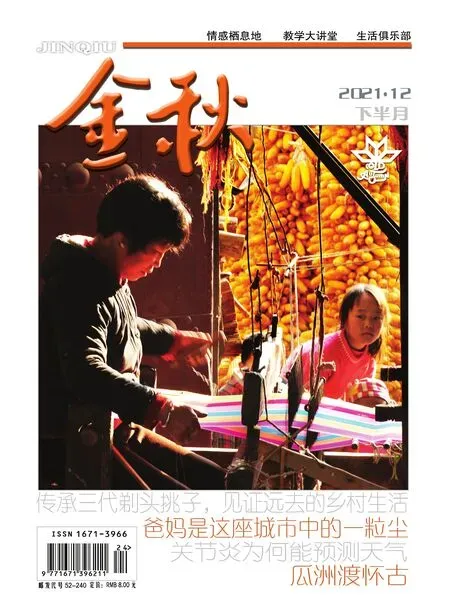

木偶戲是自樂班的升級,讓地攤上的清唱變成了高臺上的表演。家鄉人不夠文雅,把木偶不叫木偶戲,而是叫做“泥頭戲”。因為木偶的生、旦、凈、末、丑各種形象的頭,都是用泥土燒制的,所以,把木偶戲叫“泥頭戲”也是有一定道理的。木偶戲并不像自樂班那樣每到年節或遇到紅白喜事經常演出,而是只在每年的正月十二至十四演出三天。正月初,人們忙著走親訪友,到了初十,人都閑了,熱心的戲迷就開始籌集各種材料,搭建臨時戲臺。木偶戲的戲臺不大,小巧玲瓏,方方正正。前臺兩側各放置兩條從學校借來的桌凳,供文武場面的演奏者落座。后臺除了一條桌子之外,有一個上面打有一排小孔的木架,表演的人把打扮好的角色臨時插在小孔上,隨時可以取下來出場表演。

村里人一看見搭建戲臺,就知道要演木偶戲了,便紛紛去請自己的親戚來看戲。演木偶戲的消息一經傳開,周圍村莊的人也都知道了。他們會在正月十二這天蜂擁而來,臺下一時人山人海,萬頭攢動,熱鬧非凡。我發現臺下的觀眾大多數是親友和外村的人。除了觀眾,那些小攤小販也都會聞訊而來,在觀眾后面圍成一個半圓,高聲叫賣各種小吃。

木偶戲開演之前,挑木偶的人在后臺打扮各種角色,臺前則由武場面的演奏者開始敲打,這叫做打開場。打開場是為了告訴觀眾戲快要開始了,趕快來吧。打完開場,文場面的演奏者就開始調弦,他們以笛子為標準音,板胡、二胡的音都要調準。演出一開始,臺下立即停止了熙熙攘攘的嘈雜和喧嘩,觀眾都會肅靜安閑地看戲。那些有點文化能看懂歷史劇的人會主動給旁邊的人講戲情。戲演到精彩處,家鄉的觀眾不會像城里人那樣熱烈鼓掌,而是大聲叫好,氣氛和城里一樣顯得十分熱烈。木偶戲經常演出的戲有《二進宮》《走雪》《趕坡》《斷橋》《斬秦英》《三對面》《打鎮臺》《藏舟》等等。有一次我和二嬸在一起看《殺狗勸妻》,當看到焦氏先是那么自大狂妄,便說這焦氏也太過分了。后來看到曹莊真的動怒,一刀殺了狗,焦氏確實害怕了,一下子像變了一個人,不僅變得溫順孝敬,而且顯得十分輕狂,竟然會把“蔥”說成“松”。看到這里,二嬸笑著說,婆娘家就是賤,都不知道自己是誰了。看來,不識字的二嬸還是能看懂戲的。

看戲最活躍的是那些不安定的孩子們,他們除了愛看武打戲之外,其他戲都不愛看。他們一會兒追逐打鬧,一會兒大聲喊叫,一會兒去小攤買一根麻花咯嘣咯嘣吃,一會兒買一碗豆腐腦吸溜吸溜地喝,一會兒買些鞭炮噼里啪啦地亂放,膽大的也會鉆進后臺看那些打扮好的角色,常常被趕得亂跑亂藏。

木偶戲是家鄉人的精神大餐,在生活單調而寂寞的鄉村,看戲能夠使他們得到一種難得的享受和慰藉,這就難怪他們那么看重和珍惜每一次演出了。

家鄉的木偶戲在十年動亂中被迫停了下來,說是因為演的都是一些宣揚封建社會倫理道德,不能讓那些糟粕污染群眾,侵害老百姓純真的心靈。改革開放以來,木偶戲又復活了,依然年年上演。我離開家鄉已經快四十年了,一直沒有機會回去看家鄉的木偶戲。但先前看木偶戲的場景卻經常在頭腦回旋,在眼前呈現,讓我涌起一陣又一陣難以拂去的鄉愁。期盼著,期盼著,回鄉再看看那引人入勝的木偶戲。