農用無人機發展應用現狀與政策建議

王妍令儀,王元杰

(1.農業農村部農村經濟研究中心,北京 100810; 2.中國農業科學院農業信息研究所,北京 100081)

0 引言

無人機全稱為無人駕駛飛機,是一種利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器[1]。應用在農業領域的無人機被稱作農用無人機,主要用于植保作業、墑情監測、作業授粉和牧群定位等。農用無人機根據旋翼不同已發展出固定翼式、單旋翼式和多旋翼式等多種類型。我國土地具有分散小塊經營、作物品種布局不一和作物長勢不一等特點,大型施藥機具難以滿足多樣化的病蟲害防治要求,且其體積龐大,作業時容易對農作物造成物理損害,在很大程度上限制了其應用范圍。農用無人機具有靈活輕便、環境適應性強、不受作物長勢和作業田塊條件的限制,在應對小區域種植作物的病蟲害防治中表現出巨大優勢。

目前,已有部分文獻對農用無人機發展現狀進行了分析。蘭玉彬等[2]總結和提出了目前植保無人機行業在關鍵施藥技術研究、相關標準制訂及監督管理等方面存在的主要問題。顧偉等[3]從駕駛員培訓、無人機管理、標準修訂、產品研發和藥劑研發等方面提出了植保無人機行業發展建議。婁尚易等[4]通過與發達國家精準施藥技術作比較,分析了我國在施藥關鍵技術和施藥配套裝備與技術方面的不足。何雄奎[5]總結了植保無人機施藥研究的最新進展。徐旻等[1]則從技術角度出發,闡述了無人機光譜成像遙感、多傳感器融合的SLAM實時環境建模等技術在無人機植保作業方面的應用情況。何勇等[6]則對植保無人機霧滴沉積效果進行了綜述。

上述研究多集中于技術層面,沒有從政策制度角度深入考慮制約無人機產業發展問題,并進而提出建議。為推動無人機在農業領域更加廣泛地應用,促進產業健康高速發展,本研究在簡要總結農用無人機發展應用優勢和現狀后,針對其存在的問題,主要從機制方面,提出探索完善相關體制機制,為農用無人機發展應用提供良好的政策環境和制度基礎的建議。

1 主要應用與發展概況

1.1 發展概況

國內農用無人機產業起步可追溯至2008年農業部南京農業機械化研究所承擔的我國首個“863”課題——水田超低空低量施藥技術研究與裝備創制[7]。有些企業則研制出油動直升機用于農業植保。2014年,中央1號文件明確要求“加強農用航空建設”;2015年,中國農業工程學會農業航空分會成立;2016年,國家航空植保科技創新聯盟成立。目前,農用無人機已在我國開展了廣泛應用,據農業農村部統計,2020年春耕,全國投入植保無人機超過3萬臺,同比增長25%以上[8]。業內專家分析,到2022年,我國植保無人機市場規模有望增長至300億元[9]。

1.1.1服務組織和無人機企業

據農業農村部信息,截至2017年底,從事航空植保的服務組織已超過400家[10]。《2019年農業農村綠色發展工作要點》又指出,要大力扶持發展植保專業服務組織。顧偉等[3]研究表明,目前國內共有農用無人機生產企業200多家,絕大多數為中小型企業,技術力量和研發水平較低。這些企業來源主要有4個,大部分企業由原來的航模生產企業發展而來,一部分由農藥生產企業或農資公司涉足農用無人飛機領域投資組建而來,一部分由和無人飛機有關的軍工企業發展而成,也有部分是新成立的高科技公司。目前,國內從事生產研發農用無人機的知名企業有大疆創新、廣州極飛、天翔航空、高科新農、北方天途、無錫漢和、安陽全豐和珠海羽人等。截至2018年底,我國登記的農用無人機約3.15萬架,飛防總作業面積突破2 000萬hm2·次,主要應用于黑龍江、新疆、江蘇和河南等平原區域及部分丘陵山地地區[5,11]。2020年,無人機市場迎來了產業重大利好,截止到2020年5月6日,大疆創新就已賣出2萬臺植保無人機,甚至超過了以往全年銷量[12]。原預計2020年度中國植保無人機需求量10萬架和從業人員需求量40萬人,但受疫情影響會有較大變動[13]。

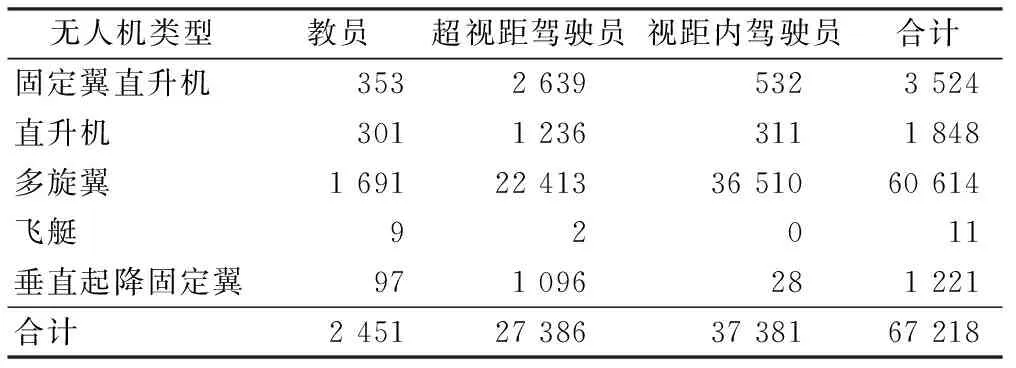

1.1.2駕駛員

據《2019年中國民航駕駛員發展年度報告》公開數據,截止到2019年底,我國已登記民用無人機駕駛員執照總數67 218個,主要分布在各民用無人機生產研發企業、相關應用單位及大專院校等,與2018年度相比,多旋翼駕駛員出現大幅增長。各種無人機駕駛員執照數量統計如表1所示[14]。多旋翼無人機持證人數遙遙領先,然而持證總人數仍不能滿足我國僅農業領域從業人員需要。

表1 2019年無人機駕駛員執照數量Tab.1 Number of UAV driver licenses in 2019

1.1.3標準規范

國內植保無人機廠家的數量之所以偏多,除了農業航空現在正熱門之外,另一個重要的原因就是準入門檻較低,在一定程度上造成市場發展的混亂。目前,已有湖南、重慶、江西等9省(市、自治區)陸續出臺了地方標準來約束植保無人機行業,使之有序發展,已發布的地方標準如表2所示[15]。

表2 農用無人機地方標準Tab.2 Local standard of agricultural UAV

1.1.4扶持政策

2018年4月,農業農村部新聞辦公室舉行新聞發布會指出,要擴大無人機等農機新產品補貼試點,各省市也出臺了相應的補貼政策。2019年全國部分省市植保無人機補貼信息如表3所示。

表3 2019年全國各省(市、自治區)植保無人機補貼匯總Tab.3 Summary of UAV subsidies for plant protection in all provinces and cities of China

1.2 無人機在農業中的主要應用

無人機在農業中應用廣泛,主要應用有農藥噴灑、農田信息監測和農業保險勘察等。

1.2.1農藥噴灑

農藥噴灑是農用無人機最廣泛的應用,農用無人機采用遠距離遙控操作或飛控導航自主作業方式完成噴灑。遙控作業由機手通過控制遙控器完成作業;飛控導航自主作業由機手在作業前先采集農田邊界的定位定點信息,并規劃好航線,之后對無人機下達指令,無人機攜載噴灑裝置,自主完成噴灑作業。來自華南農業大學、中國農業大學和吉林大學等多個團隊科研人員對于如何減少霧滴漂移、提高無人機農藥噴灑效果進行了深入研究,大大提高了無人機的作業可靠性[16-18]。2020年新冠肺炎疫情在全世界暴發,使用農業無人機裝載消毒劑進行噴灑消毒,效率提高了50倍,同時使用無人機矩陣編隊進行定時巡查、(防控預定內)物流配送和疏導宣傳等,無人機在抗疫中發揮了重要作用[19]。

相比于傳統地面植保機械和人工作業,利用無人機進行農藥噴灑主要有以下5個優勢。

一是適用性廣。美國多年來一直通過使用大型飛行器(載人固定翼飛機)噴灑農藥來提高農作物產量,由于航空管制嚴格,農用無人機使用尚不廣泛[20-21]。相比載人機,無人機體積小巧,適用于多種作物,可在平原、丘陵和林地等不同環境作業。

二是作業效率高。當作物遭遇嚴重病蟲害暴發時,無人機可快速進行植保作業,作業效率是人工作業的20~30倍,能夠極大地提升防治效率。以大疆創新研發的T20植保無人飛機為例,據其官網介紹,單架次作業效率提升至1.67 hm2,作業效率提升至12 hm2/h[22]。而人工作業效率僅為0.067~0.133 hm2/h,無人機噴藥效率是人工作業的幾十上百倍。

三是成本低。傳統植保方式噴灑農藥人工成本約為500~625元/hm2,而據測算,即使連同購置費等全部費用,農用無人機成本也僅為120元/hm2左右,成本降低約70%[23]。

四是節能環保。傳統植保方式藥液量300 L/hm2,而無人機可實現均勻噴灑,藥液量15~30 L/hm2就可達到相同效果,大幅降低農藥使用量。

五是安全性高。無人機植保作業實現了人藥分離、人機分離,避免人員直接暴露于農藥霧滴,可有效避免人員藥害中毒。

1.2.2農田信息監測

農田信息監測是農用無人機的重要應用,近年來發展迅速。無人機農田信息監測主要包括農情監測、病蟲害監測、灌溉情況監測及農田測量等[24-28]。利用低空遙感技術,通過航拍,了解農作物生長狀態、生長環境、蟲害情況及進行基本農田測量等,可迅速獲取相關數據,指導農戶開展精細化田間管理。

1.2.3農業保險勘察

農業保險勘察是農用無人機的擴展應用。當農作物大面積受到自然侵害時,因農業的特殊性,要求定災時間盡量短[29]。為準確高效地測定受災面積,自2011年起,陸續有報道開始有公司利用無人機進行遙感勘察。目前,利用無人機單人半日可完成40 hm2的查勘作業,作業效率提升近40倍,有效突破了傳統農業保險推廣中人力投入多、作業范圍小和損失面積界定不準確等局限,實現用更少的人力為農戶提供更完善的農業保險服務[30-31]。

2 發展面臨的問題

農用無人機雖然發展迅速,但在政策管理體制、關鍵技術研發、行業規范制定和社會化服務體系等方面仍面臨諸多問題。

2.1 監管部門政府職能不清

農用無人機的國家監管部門涉及到農業農村部、中國民用航空局及工業和信息化部等,各部門均將農用無人機管理納入職責范圍并開展工作,造成職能交叉和管理不清現象。如中國民用航空局先后出臺了《輕小無人機運行規定(試行)》《中國民用航空飛行標準管理條例(2016征求意見稿)》《民用無人駕駛航空器系統駕駛員管理暫行規定》和《民用無人駕駛航空器實名登記管理規定》等規定,將農用無人機納入了統一管理。農業農村部開展了植保無人機補貼試點、扶持飛防組織、開展飛防服務、打造航空植保專業化統防統治服務隊伍及組織行業標準撰寫等工作。工業和信息化部則起草和出臺了《關于促進和規范民用無人機制造業發展的指導意見》和《民用無人機生產制造管理辦法(征求意見稿)》等無人機相關管理文件。此外,國家標準化管理委員會、科學技術部、工業和信息化部、公安部、農業農村部、國家體育總局、國家能源局和中國民用航空局還共同組織制定了《無人駕駛航空器系統標準體系建設指南(2017-2018年版)》(以下簡稱《指南》),指導無人駕駛航空器系統標準化工作的開展。可以說,農用無人機涉及的監管部門很多,很容易造成職能不清、管理混亂,不利于行業發展。

2.2 自身關鍵技術仍存在缺陷

農用無人機目前主要的技術缺陷體現在以下5個方面。

一是受天氣影響較大。農用無人機使用受到環境氣象等因素限制,如根據大多數無人機提供的使用指南,風力達到3級以上、雨雪天氣或強烈光照等都不宜應用。

二是續航時間短。以電池為動力的農用無人機,一般充電一次滿載僅可飛行10~30 min,限制了無人機單架次作業半徑和作業覆蓋面積。關鍵部件壽命也不能滿足要求,以發動機和動力電池為例,目前市場上油動型無人機發動機的壽命約為300~400 h,而電池充放電大概在200個循環,使用成本較高。

三是載荷有限。常見無人機藥箱容量在5~30 L,當大面積作業時,需要中途加注藥液,續飛時斷點如不能實現精準對接,容易出現重噴、漏噴現象。

四是性能不穩定。摔機等無人機意外事故頻發,讓不少農戶望而卻步。航空施藥藥液霧滴飄移有效控制的問題也尚未完全解決。

五是智能化仍待提高。目前,部分高端機型已經具備數字雷達、全自主高精度作業等功能,但是由于部分無人機用于丘陵山地、果園和茶園等環境,對于自主避障要求較高,無人機如何實現障礙物檢測和避障后的路徑規劃、航季恢復等仍是重要研究方向。

2.3 標準規范不健全

雖然已有部分省市發布了地方標準,但就目前趨勢來看,社會化服務組織跨省市作業已是常態,大的趨勢已經打破了地域限制。雖然已有8部門共同制定了《指南》,但是在農用無人機領域目前尚沒有國家標準,僅有由全國農機標委會農機化分會在2018年發布的1個行業標準(NY/T 3213—2018《植保無人飛機 質量評價技術規范》),以及在2019年9月由中國農業機械化協會發布了《植保無人機 術語》、《植保無人飛機 作業質量》和《植保無人飛機 安全操作規程》等農用航空9項團體標準[32-33]。其他民用無人飛機標準(如行業標準、地方標準和團體標準等)在適用于農業領域時,均多有限制。

關于農用無人機市場的監督管理也存在不足。針對農用無人機企業市場的監管措施尚未出臺。隨著國內無人機市場的迅猛發展,生產銷售企業數量迅速增加,由于后續監管跟不上,部分企業資質不明,質量水平參差不齊,部分服務組織為搶占市場大打價格戰,導致服務質量下降,市場較為混亂,降低了農民的信任度。

2.4 社會化服務體系不健全

農用無人機的社會化服務體系建設也仍不夠健全,具體表現在以下3個方面。

一是財政扶持有限。從2017年起,農業農村部會同財政部和中國民用航空局開展了植保無人機補貼試點。目前,雖然開展補貼的試點已達到10余個省份,但資金規模僅在千萬元級,補貼覆蓋范圍遠小于市場需求,導致農用無人機制造及配套技術的研發滯后,機具更新能力嚴重不足,產業鏈也尚未建立。

二是配套服務滯后。盡管農用無人機市場接受程度日漸提高,但我國農用無人機市場的配套社會化服務體系建設嚴重滯后,與市場本身的發展速度不相匹配,并且相關保險、租賃、維修和推廣等配套服務組織大多仍處于起步階段,存在機制不健全、組織實力弱、服務供給不足、管理不規范、市場開拓和抗風險能力低等一系列問題,難以實現規模化和組織化,限制了農用無人機的發展應用。

三是專業人才隊伍需擴大。農用無人機作為發展迅速的新興產業,其從業人才隊伍也亟需擴大。2019年,國家正式宣布無人機駕駛員成為新職業[34]。然而,受企業管理、經濟效益和人才培養機制等因素制約,農用無人機從業隊伍專業素質較低、人才培養滯后。加上國家層面相關政策支持力度不夠,農用無人機駕駛員培養機制和管理制度仍處于起步階段,相關專業培訓機構和培訓人員緊缺。目前,農用無人機駕駛員的培訓服務主要由制造商承擔。同時,相當一部分農用無人機持有者對專業知識的接受和學習能力相對較弱,導致農用無人機的飛行安全和噴灑效果受到直接影響。

2.5 傳統農業模式仍是農業主力軍

目前,我國仍然處于土地分散種植的傳統農業模式下,種植戶多為普通的種地農民或中小型農場,土地面積較小,種植收入相對不高,且已有社會化組織提供相關服務,因此對于自主購買植保無人機的需求不是很強烈。在土地集約化、適度規模經營水平不高的現實情況下,國內農用無人機市場規模將會受限[35]。

3 完善發展應用機制的建議

中國是農業大國,每年需要大量的人員從事農業植保作業。利用農用無人機進行作業是加速我國實現農業現代化的助推器。2020年4月,農業農村部科技教育司在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示,無人機植保等技術已廣泛應用,這代表了農用無人機發展進入了新的階段。為更好地扶持行業發展,建議在以下4個方面完善政策機制。

3.1 加強政策扶持

明確農用無人機監管主要部門和職責,加大對農用無人機推廣應用的政策導向和扶持力度。從中央部門到地方省市縣各級出臺農用無人機相關補貼優惠政策,提高新機補貼力度,提供舊機置換選擇,從而帶動農業生產者的購機熱情。支持金融機構開展無人機信貸業務支持,實施利率補貼,減少農戶資金壓力。支持保險機構加大無人機保險推廣力度,研發新險種,降低購機用戶風險。支持科研團隊、龍頭企業等繼續進行無人機薄弱技術攻關,突破瓶頸,提升自身技術水平。通過一系列政策扶持帶動農用無人機市場有序、規模發展。

3.2 完善行業標準規范

從國家層面組織相關科研機構、企業和管理部門盡快制定和完善農用無人機的相關技術標準、作業規范和管理辦法。督促地方盡快出臺地方標準。提高農用無人機市場的準入標準,建立和完善無人機產品的第三方質量檢測認證規范,監督無人機生產及售后服務等流程,從而實現農用無人機的有序高效發展。

3.3 加強人才隊伍建設

加大已有從業人員的培訓補貼力度,激發培訓機構的積極性,提高現有從業人員素質。鼓勵高校和大專院校設置相關專業課程,吸引更多具有專業背景的年輕人加入農用無人機從業隊伍,促進隊伍年輕化、專業化。

3.4 完善社會化服務體系

一是加大社會化服務體系的政策扶持和資金投入,重點培養扶持技術能力強、管理制度先進的專業服務組織,扶持社會化服務組織和專業飛防公司發展壯大,避免由于搶占市場等出現的無序競爭使農戶受損現象。二是制定相應的社會化服務組織監督監管機制,促使此類組織規模化、規范化發展,促進農用無人機產業下游相關各環節的發展與完善。鼓勵更多的社會力量和資本參與,融入社會化服務體系。

4 結束語

近些年,我國農用無人機技術不斷提高,其在農業生產中的應用也日益廣泛,但是農用無人機作為新興技術,許多地方尚需不斷完善。發展農用無人機需要社會各方力量一起,尤其是政策制定部門,需要盡快出臺合理可行的政策,這樣才能更好指導農用無人機發展,加快農業現代化建設。