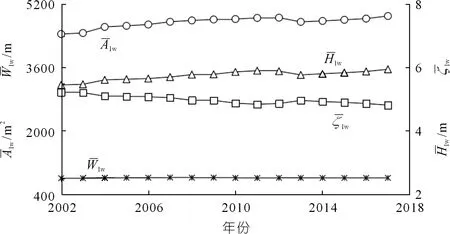

邊界條件對荊江監利河段枯水河槽形態調整的影響

林 芬 芬,夏 軍 強,周 美 蓉,鄧 珊 珊

(1.武漢大學 水資源與水電工程科學國家重點實驗室,湖北 武漢 430072; 2.中交上海航道勘察設計研究院有限公司,上海 200120)

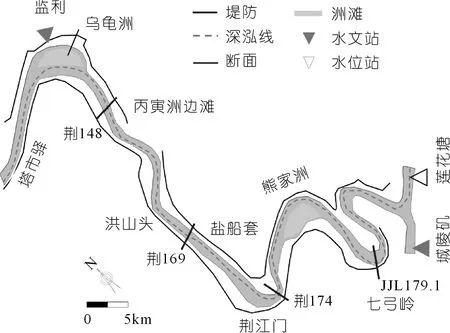

監利河段位于荊江段尾部,通常指塔市驛至城陵磯之間的河段。該河段進口斷面位于三峽大壩下游約332 km,尾端有洞庭湖來水入匯,屬于典型的彎曲型河段。受三峽工程運用及洞庭湖出流頂托的影響,該河段進口水沙過程及其出口侵蝕基準面發生改變,枯水河床沖刷劇烈,河槽形態相應調整,航道條件變化較為復雜,故有必要研究近期監利河段枯水河槽的演變過程。目前,關于三峽工程運用對監利河段枯水期航道條件的影響,主要有以下3種看法:① 利大于弊,工程運用后監利河段枯水河床主要表現為沖深下切,河槽寬深比減小,航道條件改善[1];② 弊大于利,監利河段局部區域河床沖深與展寬同時發生,航道水深無明顯變化,但主流擺動范圍增大,航道條件惡化[2];③ 利弊相當,一方面枯水流量增大、河床沖深下切等使得航道水深整體有所增加,而另一方面洲灘沖刷、河岸崩退等引起局部河段航道條件惡化[3]。以上成果多從宏觀上定性描述監利段航道條件的變化過程,較少定量分析該河段枯水河槽調整及其對航道條件的影響。

關于沖積河流河床調整的研究方法主要有物理模型試驗[4]、數值模擬計算[5-7]及實測資料分析等[8-11]。鄧曉麗等[4]借助物理模型試驗,開展了長江下游張家洲水道河床演變特征及其航道整治工程效果研究。假冬冬等[7]通過三維水沙動力學模型,分析了岸灘側蝕對長江中游太平口水道通航條件的影響。朱玲玲等[10]則基于原型觀測資料分析,預測了近期下荊江急彎段的演變過程及航道條件的變化趨勢。物理模型試驗對于研究整治建筑物附近的水沙輸移及河床變形較為有效,但由模型幾何變態及時間變態帶來的問題仍有待于深入研究,通常不適于模擬長河段的河床演變過程。數值模擬在長河段一維河床變形預測中優勢明顯,但在研究邊灘沖刷后退對航道條件的影響時,通常需采用二維及三維水沙模型進行計算,這對輸入資料的要求較高且仍有一定難度。實測資料分析法因其基于大量原型觀測數據,所得結論真實可靠,在河床演變研究中被廣泛應用。但現有成果多為航道演變過程的定性描述,且大多學者側重于分析典型斷面的變化過程,無法從整體上預測研究河段內枯水河槽的變化特點。

本文首先采用一維水動力學模型[12]及河段平均的河床演變分析方法[13],計算了監利段2002~2017年斷面尺度及河段尺度的枯水河槽形態特征值(枯水河槽面積、寬度、水深及寬深比),用于研究三峽工程運用后該河段枯水河槽形態的變化過程及其對航道條件的影響。其次,建立了枯水河槽形態特征值與上下游邊界條件之間的經驗關系,用以定量分析邊界條件變化對監利段枯水河槽形態調整的影響。

1 監利河段概況

三峽工程的運用導致該河段的進口沙量大幅度降低,河床普遍發生沖刷。而洞庭湖的出流頂托則明顯影響了監利河段出口處的水位-流量關系,改變了河段出口的侵蝕基準面條件。本文收集了1991~2017年監利及城陵磯(七里山)2個水文站的日均流量、含沙量及水位數據,以及同時期蓮花塘水位站的日均水位值。從圖1可以看出:監利站位于研究河段進口下游約12 km,該站實測水沙數據可近似代表進入監利河段的水沙條件。城陵磯站位于洞庭湖出口,該站實測流量值反映了洞庭湖入匯流量的大小。蓮花塘站位于研究河段出口,該站流量近似等于監利與城陵磯(七里山)兩站流量之和,通常采用該站水位-流量關系代表河段出口的侵蝕基準面條件。下面將具體描述監利河段的上下游邊界條件以及近期河床沖淤過程。

圖1 研究區域示意Fig.1 Sketch of study area

1.1 河段上下游邊界條件

1.1.1上游邊界條件

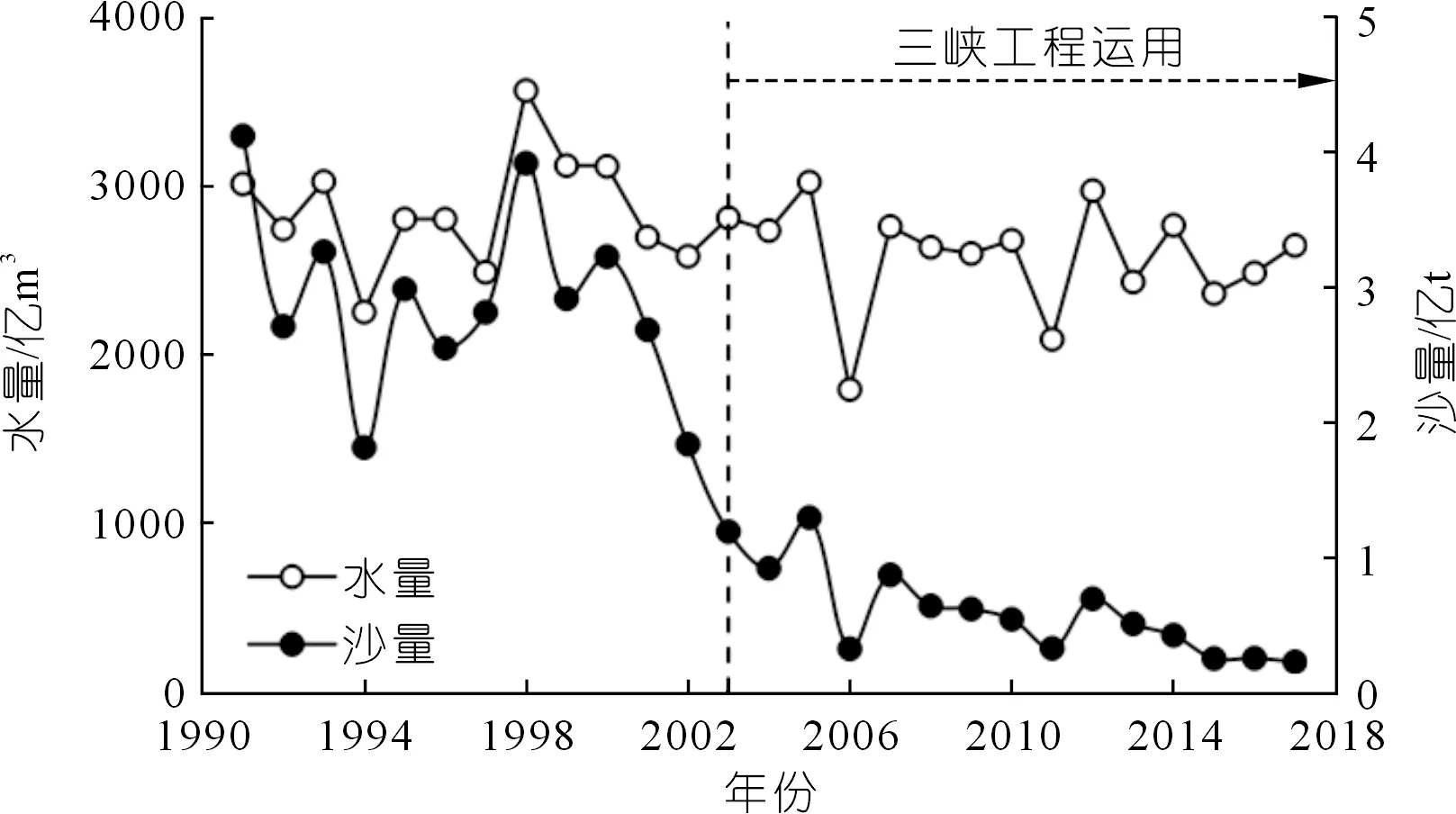

上游來水來沙條件是河床沖淤過程的主要控制因素。監利河段水、沙量主要來源于長江干流,汛期集中在5~10月,尾端有洞庭湖來水入匯,區間內無較大匯流或分流。實測資料顯示,該河段水沙主要集中于汛期輸送,多年平均汛期水量約占年總水量的73%,汛期沙量則占年總沙量的91%。由汛期水沙條件的變化過程可知(見圖2),三峽工程運用后(2003~2017年),監利站水量稍有減少,多年平均汛期水量降至2 577億m3,較蓄水前(1991~2002年)減小9%;多年平均汛期沙量降至0.60億t,較蓄水前減小近80%,故三峽工程運用后監利站沙量大幅度降低。

圖2 1991~2017年監利站汛期平均水沙變化過程Fig.2 Temporal variations of water volume and sediment load in flood-season at Jianli Station from 1991 to 2017

(1)

式中:Qfi為監利站汛期日均流量,m3/s;Sfi為監利站汛期日均懸移質含沙量,kg/m3;Nf為汛期總天數,d。

(2)

1.1.2下游邊界條件

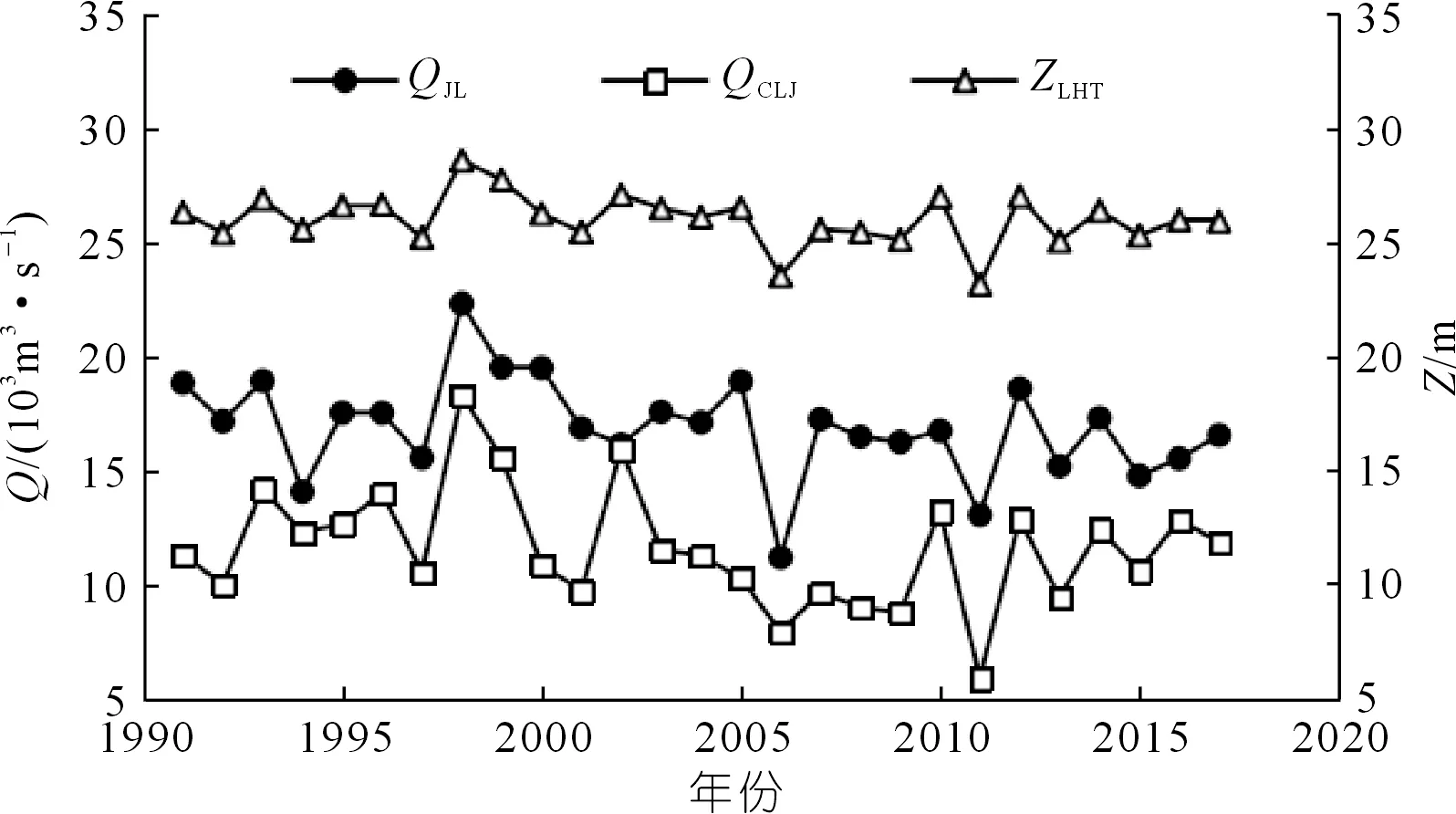

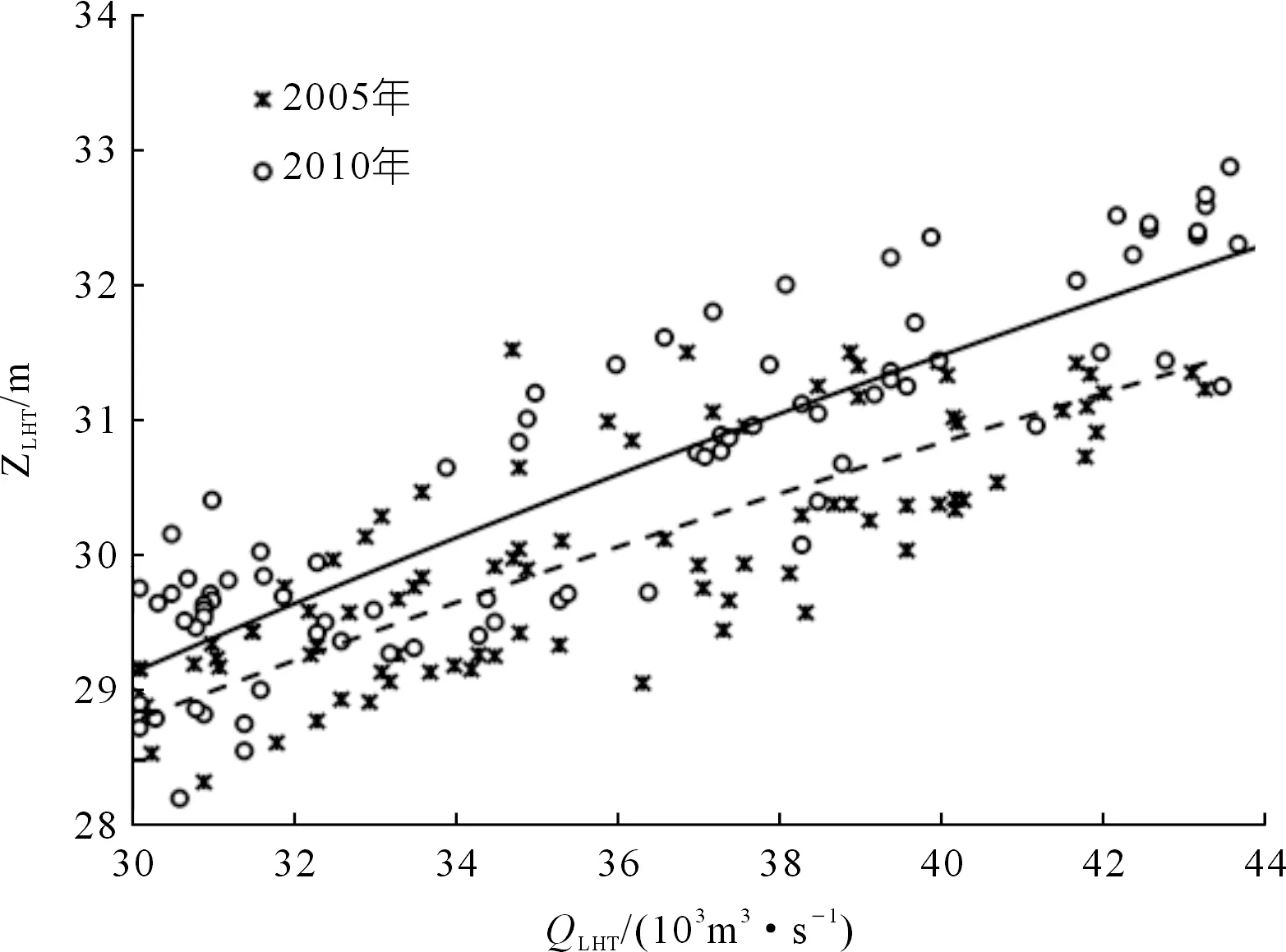

圖3給出了1991~2017年監利站與城陵磯站汛期平均流量、蓮花塘站汛期平均水位的變化過程。可以看出:① 監利站與城陵磯站汛期平均流量相差不大,相應平均值分別為16 948 m3/s和11 644 m3/s;② 蓮花塘站汛期平均流量值介于19 063~40 071 m3/s之間,相應水位值為23.19~28.63 m;③ 蓮花塘站汛期平均水位與城陵磯站流量總體上呈正相關,二者相關系數達0.84。從蓮花塘站不同年份的水位-流量關系可以看出(見圖4):在河床發生累積性沖刷的情況下,同一流量下該站2010年水位值總體上仍大于2005年。分析同時期干支流的來流量變化可知,2010年城陵磯站汛期平均流量較2005年增大了2 933 m3/s,而同時期監利站汛期平均流量較2005年減小了2 165 m3/s。可以看出:當河段出口蓮花塘站總流量一定時,城陵磯站流量所占比重越大,則監利河段出口水位將越高,故洞庭湖入匯流量的增大是造成蓮花塘站水位抬升的重要因素之一。

圖3 監利站與城陵磯站汛期平均流量及蓮花塘站汛期水位的變化過程Fig.3 Temporal changes in the discharge at Jianli Station(QJL)and Chenglingji Station(QCLJ),and stage at Lianhuatang Station(ZLHT)

圖4 不同年份的蓮花塘站水位-流量關系Fig.4 Different rating curves between stage and discharge at Lianhuatang Station in 2005 and 2010

(3)

1.2 河床沖淤過程

三峽工程運用后,進入監利河段的沙量大幅度降低,河床發生累積性沖刷,2002~2017年枯水河槽沖刷總量達1.72億m3,約占平灘河槽的87%[17]。從監利河段枯水河槽沖淤量的變化過程來看(見圖5):三峽工程運用初期沖刷強度較大,2002~2005年枯水河槽累計沖刷量為0.54億m3,相應沖刷強度為18.75萬m3/(km·a);2005~2008年沖刷強度有所減弱,沖刷強度僅為3.70萬m3/(km·a);2008年10月三峽水庫進入175 m試驗性蓄水階段,此后河床沖刷加劇,2008~2017年監利河段枯水河槽累計沖刷量為1.07億m3,相應沖刷強度為12.52萬m3/(km·a)。

2 計算方法

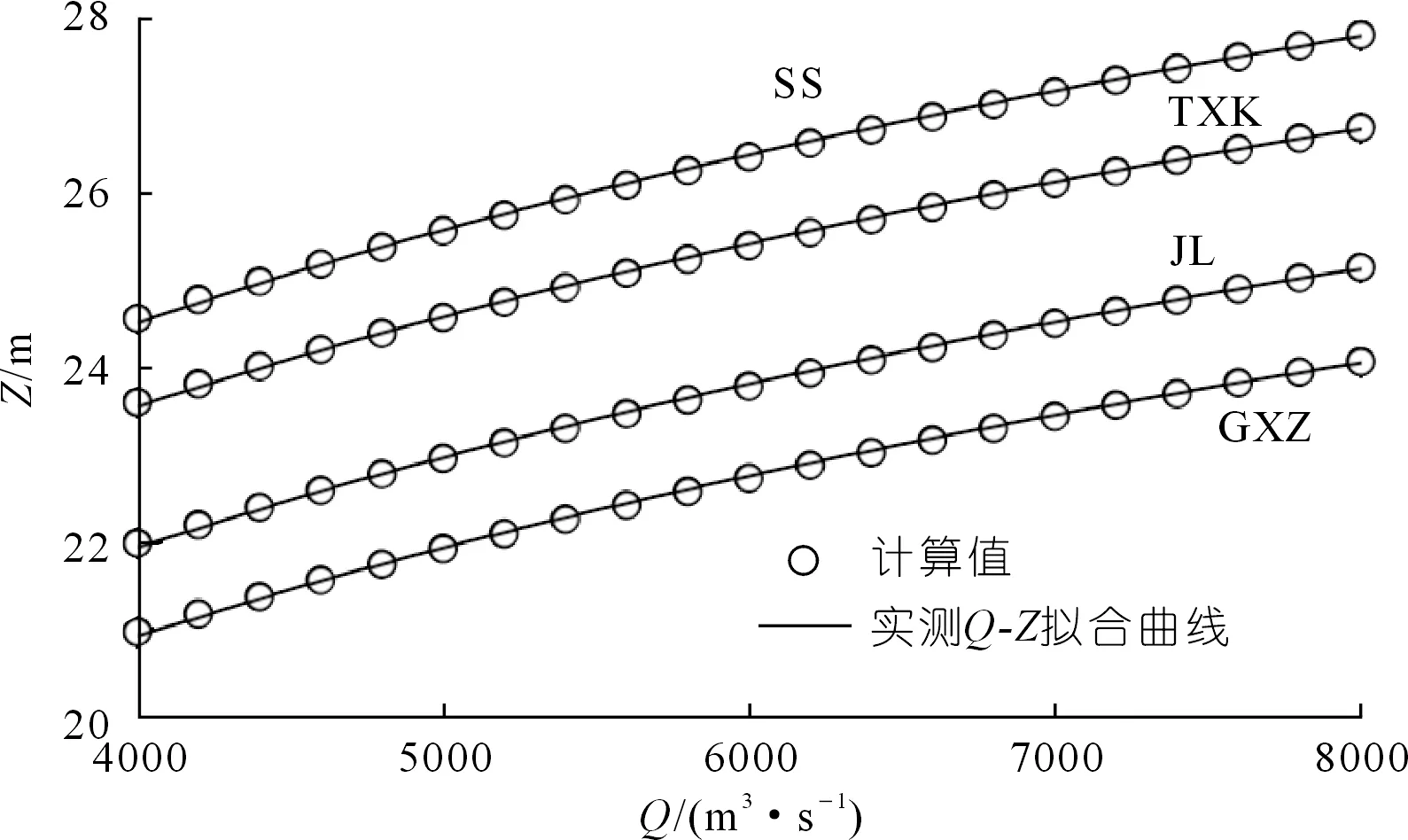

采用一維水動力學模型[12]及河段平均的河床演變分析方法[13],計算監利河段2002~2017年斷面尺度及河段尺度的枯水河槽特征值(面積、寬度、水深及寬深比)。應當指出,考慮到監利河段內水位或水文站數量較少(僅監利及廣興洲兩站),無法對水動力學模型進行詳細率定及驗證,故本研究中一維水動力學模型的計算范圍為整個下荊江河段。模型主要控制方程如下[12]:

水流連續方程

(4)

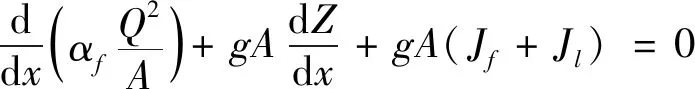

水流運動方程

(5)

(1) 給定邊界條件。上游邊界條件為每隔200 m3/s設定的不同流量級,下游邊界條件為出口斷面蓮花塘站實測的水位-流量關系,根據該關系曲線,可確定不同流量級下的出口水位。以2007年為例,當流量為8 000 m3/s時,監利河段出口(蓮花塘站)的水位值為18.62 m(見圖6)。

圖6 蓮花塘站2007年水位-流量關系Fig.6 Rating curve between stage and discharge at Lianhuatang Station in 2007

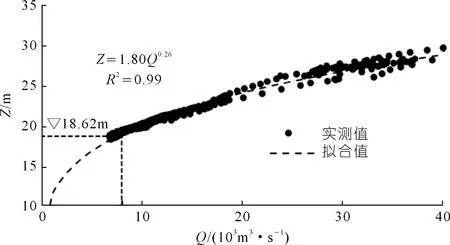

(2) 率定各流量級下的糙率值。以2005年為例(見圖7),對各流量級下沿程各站(石首(SS)、調弦口(TXK)、監利(JL)及廣興洲(GXZ)站)所在斷面的糙率進行率定,使得以上4站計算的水位-流量關系與實測值符合較好。其余斷面的糙率通過這些斷面率定的糙率插值確定,并進一步計算出這些斷面的水位-流量關系。糙率率定結果表明,各站糙率年際間無明顯波動,基本介于0.01~0.03之間。

圖7 2005年典型斷面計算與實測水位-流量關系比較Fig.7 Comparisons between the calculated and measured stage-discharge rating curves at typical sections in 2005

(6)

3 斷面尺度的枯水河槽形態調整

3.1 斷面尺度枯水河槽特征值的沿程變化

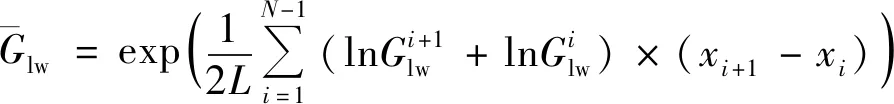

圖8(a)~(d)分別給出了監利河段2002,2017年不同斷面的枯水河槽面積、寬度、水深及寬深比的計算結果,可見各斷面枯水河槽特征值差別較大。以2017年為例,監利河段枯水河槽面積的取值范圍為2 630~8 809 m2,寬度和水深則分別介于338.00~1 187.00 m和2.99~12.85 m之間,相應寬深比最大值(10.37)出現在荊江門彎道附近,最小值(2.40)則出現在洪山頭-鹽船套順直段附近。

圖8 監利河段2002,2017年各斷面枯水河槽特征值Fig.8 Temporal variations in low-water channel dimensions at section-scale in 2002 and 2017

對比三峽水庫蓄水前后枯水河槽特征值的沿程變化可知:三峽工程運用后監利河段枯水流量下的河床變形整體上以沖深下切為主,斷面寬深比減小,航道條件整體有所改善,其中尤以順直段最為明顯。這主要是因為近年來監利河段主流頂沖及貼岸段護岸工程的有效實施,該河段岸線基本保持穩定,加之近期航道整治工程的實施,進一步提升了河段內灘槽的穩定性。如在監利河段進口烏龜夾局部河段,航道部門先后實施了窯監河段航道整治一期工程和烏龜洲右緣中下段守護工程,穩定了烏龜夾左邊界,改善了航道條件[3]。同時,應當指出,由于部分過渡段與急彎段邊灘劇烈沖刷,斷面趨于寬淺,枯水河槽寬深比蓄水前有所增加,航道條件發生惡化,如大馬洲段、荊江門段及七弓嶺段等。

3.2 典型斷面枯水河槽特征值的歷年變化

此處選取監利河段不同位置(順直段、彎道段及過渡段)的典型斷面作為研究對象,分析其歷年枯水河槽形態的調整特點。

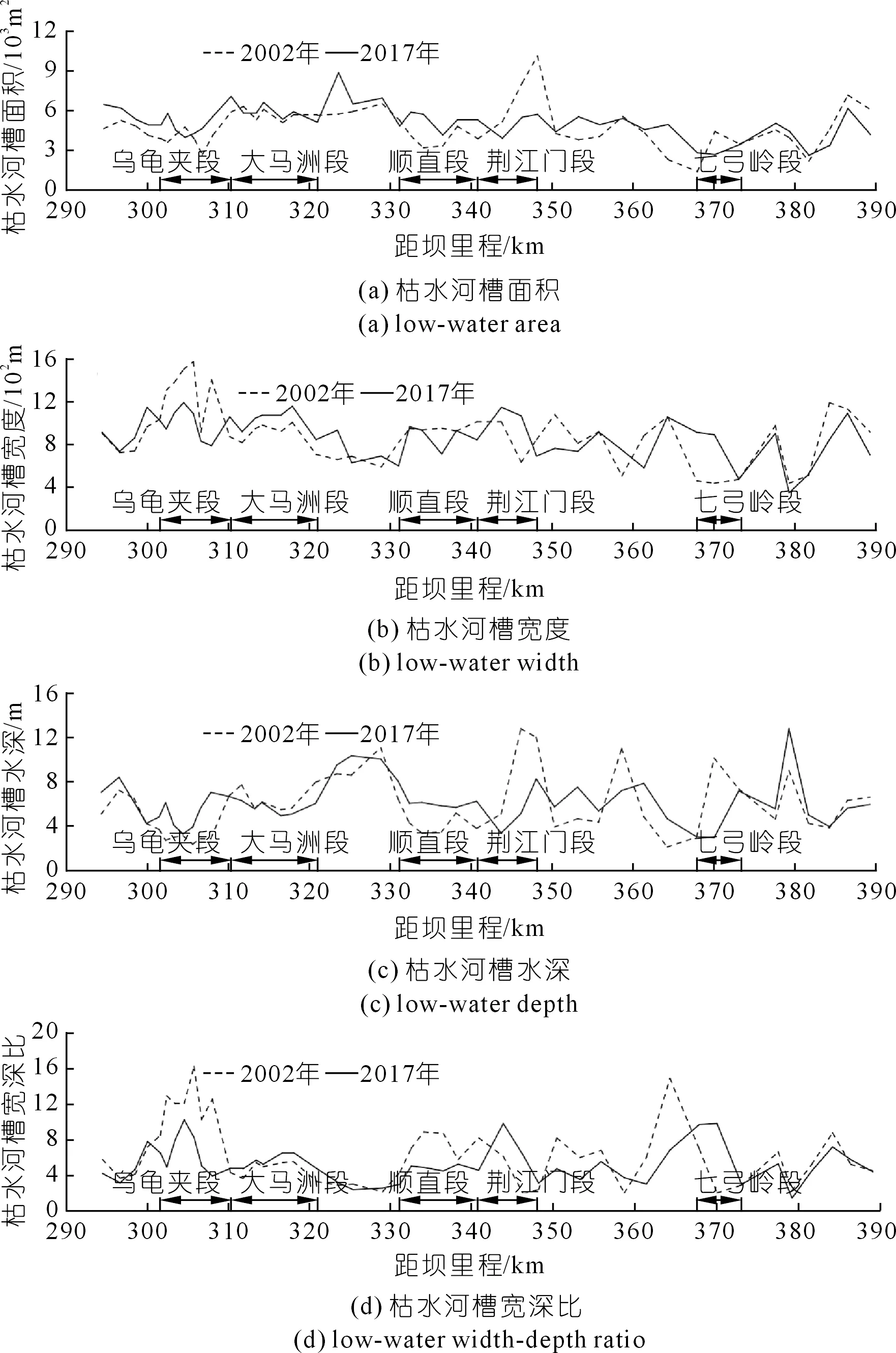

(1) 順直段。對于監利河段內的順直段(洪山頭-鹽船套段)而言,河道形態相對單一,枯水流量下的河床變形主要表現為沖深下切,河床朝窄深方向發展,航槽位置穩定,斷面寬深比總體呈減小趨勢,航道條件整體有所改善。選取典型斷面荊169進行分析(見圖9(a)),可以看出:蓄水后該斷面深泓點累計沖深約6.8 m,枯水河槽寬度無明顯變化,枯水河槽水深由2002年的3.37 m增大到2017年的6.17 m,相應枯水河槽寬深比則由9.07減小到4.94。

(2) 彎道段。近期監利河段內的部分急彎段凸岸邊灘沖刷明顯,斷面形態趨于寬淺,導致彎道水流分散,難以集中沖槽而出淺礙航。以典型斷面荊174和JJL179.1為例展開分析。荊174斷面位于荊江門彎道,2002~2017年凹岸深槽有明顯淤積,深泓點累計抬升15.4 m的同時,向左岸淤進約276 m;凸岸邊灘則發生持續沖刷,該斷面形態由深槽靠右的偏V形向深槽不明顯的U形轉化,其枯水河槽寬深比由2002年的2.40增大到2017年的3.18(見圖9(b))。JJL179.1斷面位于七弓嶺彎道,隨著左側邊灘沖刷后退、右側深槽淤積抬高,該斷面形態由深槽貼右岸的偏V形向雙槽的W形發展,相應枯水河槽寬深比由4.93增大到5.70(見圖9(c))。

圖9 典型斷面的枯水河槽形態變化Fig.9 Temporal changes of cross-sectional profiles at typical sections

(3) 過渡段。近年來監利河段過渡段內的邊灘整體呈沖刷后退趨勢,斷面趨于寬淺化,主流擺動范圍加大,航槽穩定性減弱。例如,主流經過烏龜夾后被太和嶺磯頭挑向右岸,導致下游大馬洲段的丙寅洲邊灘發生強烈沖刷,灘體不斷沖刷后退,河床展寬明顯。圖9(d)給出了丙寅洲邊灘處荊148斷面的變化過程,可以看出:三峽工程運用后該斷面凸岸邊灘沖刷后退,凹岸深槽淤積抬升,且深槽向右移動約531 m,斷面形態由偏左岸的V形向U形轉化,相應寬深比由5.00增大到5.26。

4 河段尺度的枯水河槽形態調整

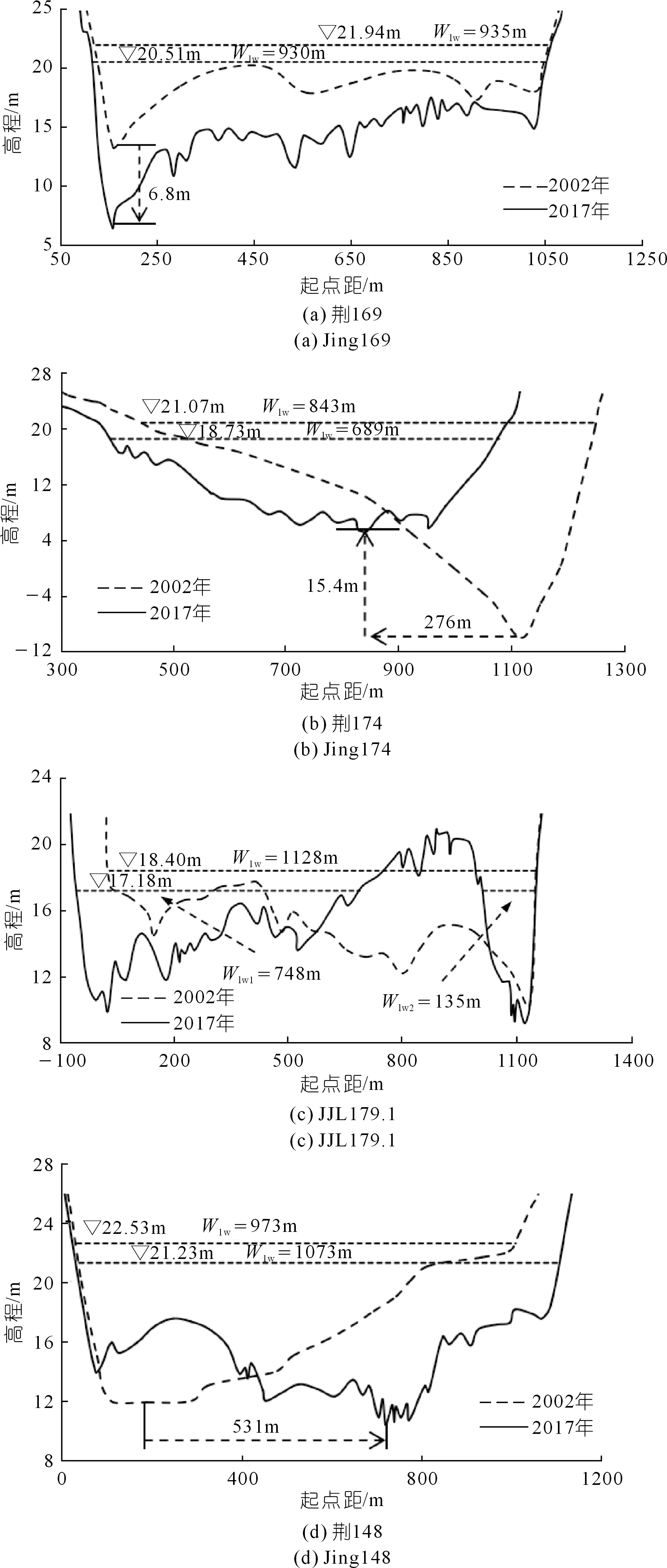

4.1 河段尺度枯水河槽特征值的歷年變化

圖10 河段尺度的枯水河槽特征值的逐年變化Fig.10 Temporal variations in reach-scale low-water channel dimensions from 2002 to 2017

4.2 邊界條件對枯水河槽形態調整的影響

4.2.1上游邊界條件的影響

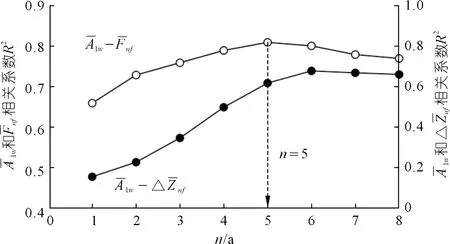

圖與汛期平均水流沖刷強度及上下游水位差的相關系數R2隨滑動平均年數n的變化Fig.11 Coefficient of determination between calculated and observed low-water areas,based on the tests of and for different delay years

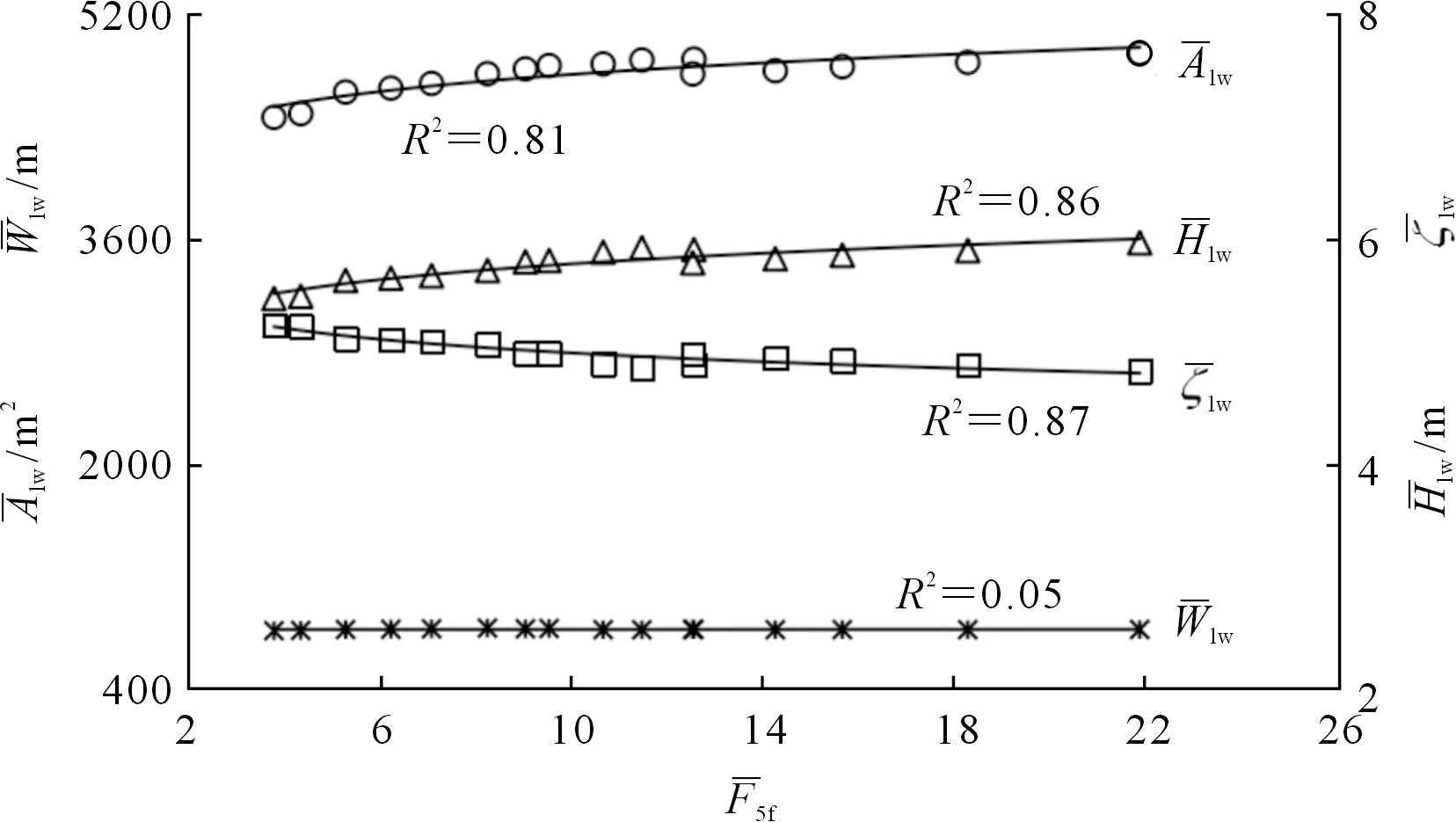

圖12 枯水河槽特征值與上游邊界的關系Fig.12 Relationships between and

4.2.2下游邊界條件的影響

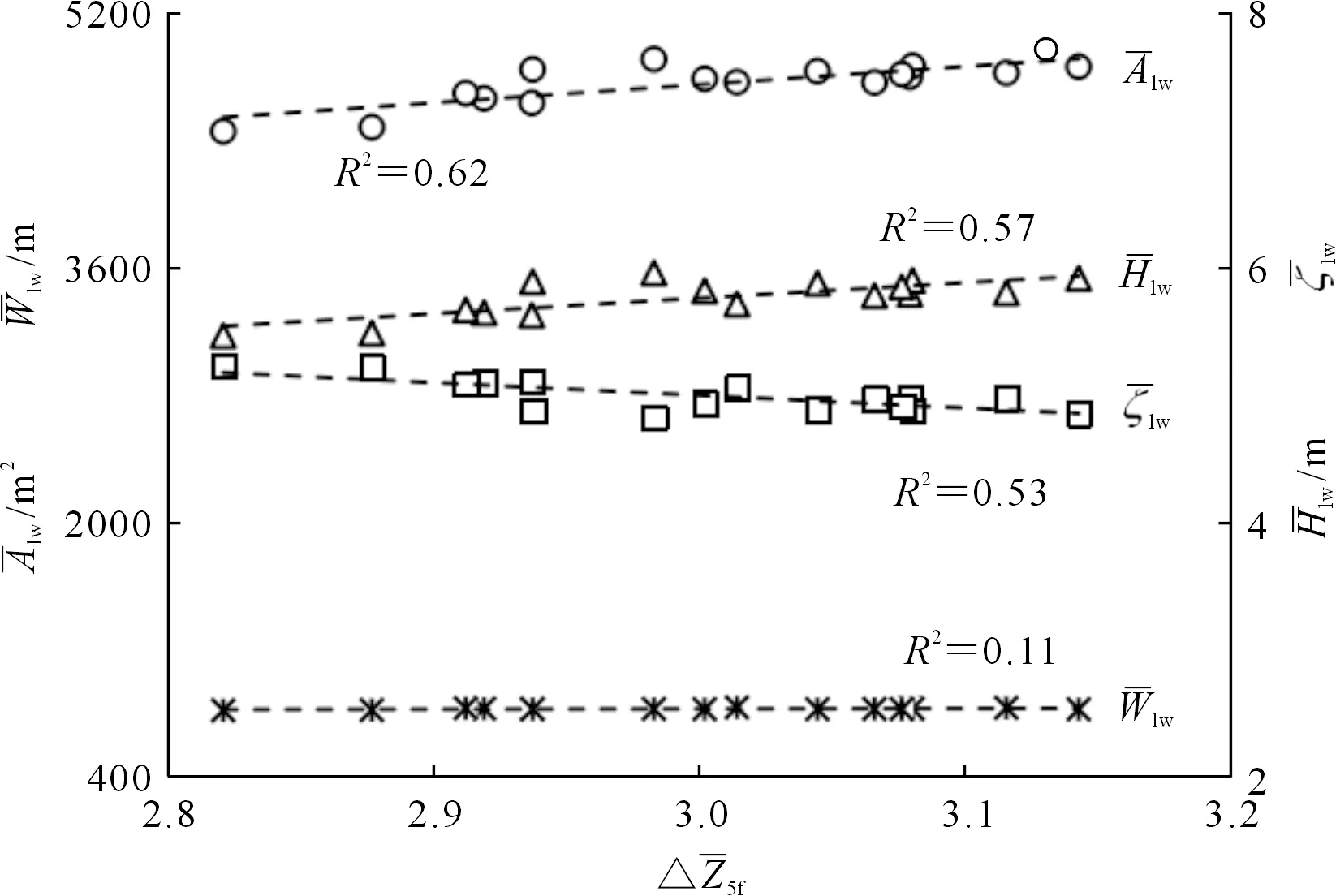

圖13 枯水河槽特征值與下游邊界的關系Fig.13 Relationships between and

4.2.3上下游邊界條件的共同影響

(7)

表1 經驗公式(7)中參數的率定結果Tab.1 Calibrated results in Eq.(7) for the Jianli reach

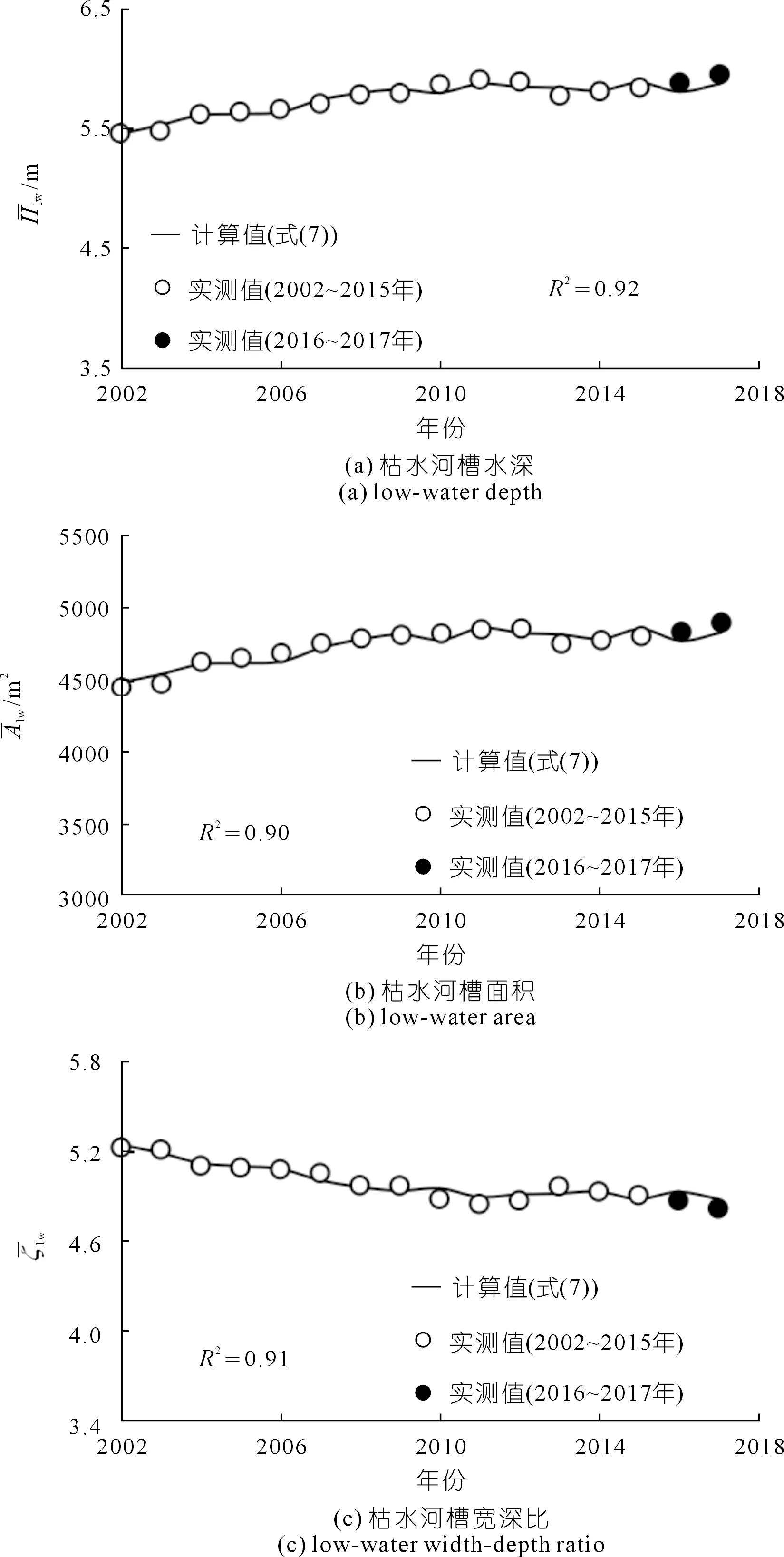

圖14 枯水河槽特征值計算值與實測值對比Fig.14 Comparisons between calculated and observed low-water channel dimensions

5 結 論

采用一維水動力學模型及河段平均的河床演變分析方法,計算了監利河段2002~2017年河段尺度的枯水河槽特征值,并分析了上述特征參數與上下游邊界條件之間的關系,主要結論如下:

(2) 在部分過渡段與急彎段,如大馬洲段、荊江門段及七弓嶺段等,由于邊灘劇烈沖刷,斷面趨于寬淺,枯水河槽寬深比較蓄水前有所增加,航道條件發生惡化。

(3) 監利河段枯水河槽形態調整受上下游邊界條件的共同控制,其中河段尺度的枯水河槽水深、面積及寬深比與前5 a汛期平均的水流沖刷強度(上邊界)和上下游水位差(下邊界)之間基本呈正相關關系,建立的綜合關系式可用于預測監利河段枯水河槽形態隨上下游邊界條件變化的調整過程。