ZY12000 型礦用液壓支架尾梁的結構強度分析

李鵬宇

(山西大同永定莊煤業公司, 山西 大同 037024)

引言

隨著當前煤礦資源的大量開采,煤礦設備被廣泛應用于煤礦開采中。礦用液壓支架作為井下作業的重要設備,保障其設備的高效支撐性、低故障率、操作簡單、維修方便,縮短設備停機時間,成為保障井下正常作業的重點任務[1]。由于井下環境的惡劣性,加上煤礦開采過程中經常會出現液壓支架頂梁受超大載荷作用、頂梁及底座偏載、液壓支架超長時間作業等現象,致使液壓支架在使用過程中經常出現頂梁、尾梁結構變形嚴重、立柱及千斤頂升降不靈活、支架移動不合理等現象,這給井下煤礦的開采效率及作業安全構成了嚴重威脅,其中,尾梁的故障失效問題成為此次研究的重點[2]。采用科學、高效的有限元分析方法,對尾梁在使用中的結構性能進行分析研究,成為提升液壓支架綜合性能的重點。為此,以ZY12000 型礦用液壓支架中尾梁為研究對象,開展了其在使用中的結構強度分析研究,并提出了尾梁結構優化改進的措施及改進后效果評價,這對提供井下作業安全具有重要意義。

1 液壓支架存在問題

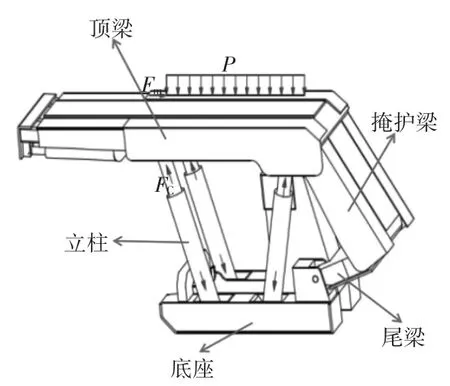

圖1 液壓支架結構組成示意圖

目前,礦井中使用的液壓支架結構基本相同,主要由頂梁、掩護梁、立柱、尾梁、底座、連板、插柱、插槽等組成,其結構組成圖如圖1 所示[2]。在圖中,P為頂梁受到的頂板垂直載荷,Fc為立柱所承受的支撐力,Fm為頂梁與頂板之間的摩擦力,通過各部件的相互配合,實現了對井下工作面的有效支撐。由于液壓支架作業環境的惡劣性及復雜性,其在使用中經常出現插柱嚴重、頂梁變形、設備穩定性較差、尾梁局部開裂、移架和調節困難等技術問題,致使液壓支架對工作面的支撐性能及作業效率受到較大影響。目前,市場上應用較多的液壓支架結構均具有結構簡單、可靠性較差等問題[3]。其中,尾梁作為液壓支架的關鍵部件,在液壓支架移動過程中,掉下的頂煤將直接沖擊尾梁,造成了尾梁出現了不同程度的結構變形、鉸接耳處的開裂或斷裂現象,加上頂梁作業過程中受出現偏心受載等問題,作用力傳遞至尾梁結構上后,加劇了尾梁的結構失效概率[4]。另外,與尾梁連接的千斤頂也由于受到外部頂煤的較大沖擊作用,致使油缸表面的出現了撞傷、碰傷等問題,千斤頂的支撐及操作受到了嚴重影響。因此,將重點對尾梁在不同工況下的結構性能情況進行分析研究,以提高尾梁的使用壽命及液壓支架的作業安全。

2 尾梁分析模型建立

2.1 三維模型建立

結合ZY12000 型液壓支架的結構組成特點,為有效掌握尾梁作業過程中的結構變化規律,采用了Solidworks 軟件,對尾梁進行了三維模型建立。由于尾梁主體采用的Q345 材料進行焊接形成,屬于純剛性結構。因此,在建模過程中,主要對尾梁的背板、底板及上下鉸連耳等部件進行了繪制[5]。為提高尾梁在分析中的仿真精度,對尾梁結構中的過渡圓角、過渡圓弧、較小圓孔進行了模型簡化,所建立的尾梁三維模型如下頁圖2 所示。

圖2 尾梁三維模型圖

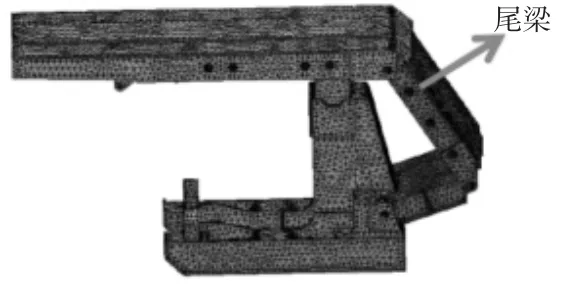

2.2 仿真模型建立

結合建立的尾梁三維模型,將其導入ABAQUS軟件中,對其進行了仿真模型建立。由于尾梁實際采用的是Q345 材料,故在仿真模型建立過程中,將尾梁的材料屬性設置為Q345 材料,材料的屈服強度為345 MPa,其主要參數如表1 所示[6]。根據尾梁的結構特點,采用了實體單元類型,對其進行了四面體網格劃分,網格大小設置為12 mm,在頂梁的上下鉸接耳連接處,進行了網格加密處理,如圖3 所示。在軟件中,尾梁與液壓支架其他部件之間的連接采用了旋轉約束,液壓支架底座進行了固定約束,模擬液壓支架的實際作業狀態。由此,完成尾梁的仿真模型建立。

表1 Q345 材料主要參數表

圖3 液壓支架及尾梁網格劃分圖

3 尾梁不同工況下的結構強度分析

由于液壓支架在井下作業的工況環境相對較多,為有效掌握尾梁在不同工況下的結構強度變化規律,主要對尾梁在底座兩端受集中載荷和底座中間受集中載荷等工況條件下進行了分析研究。

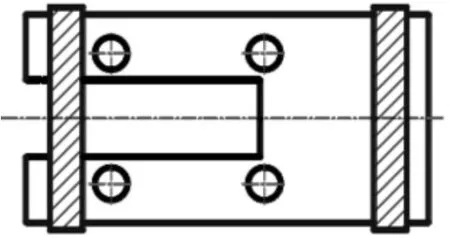

3.1 底座兩端集中載荷工況

在模擬過程中,底座兩端集中載荷工況主要是在液壓支架底座兩端安裝尺寸為1 600 m×200 m×40 mm 的墊塊,使得底座承受均勻的外部載荷作用,其示意圖如圖4 所示。

圖4 底座兩端集中載荷示意圖

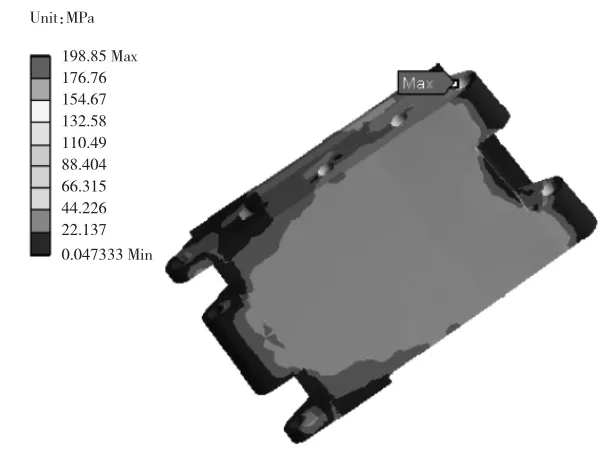

通過分析,得到了尾梁在此工況下的應力變化圖。由圖5 可知,尾梁整體結構上的應力出現了分布不均勻現象,最大應力集中在尾梁左側與掩護梁連接的鉸接耳處,達到198.85 MPa,在材料的屈服強度345 MPa 范圍內,而尾梁右側與掩護梁連接的鉸接耳處應力值也相對較高,為185.3 MPa。尾梁上的應力值由最大應力處向尾梁底部呈逐漸減少趨勢。分析其原因為:尾梁在作業過程中,雖底座受到兩端的集中載荷,但在頂梁處由于受到左側的單側偏載作用,會使頂梁出現傾斜現象,而偏載產生的作用力傳遞至尾梁上,故在尾梁左側所受應力相對較高。由此說明,尾梁整體結構性能基本能滿足液壓支架在此工況下的作業需求,但尾梁長期處于偏載受力狀態,會嚴重影響兩側鉸接耳處的結構強度,在使用過程中,應重點關注此現象。

圖5 尾梁應力變化圖

3.2 底座中間集中載荷工況

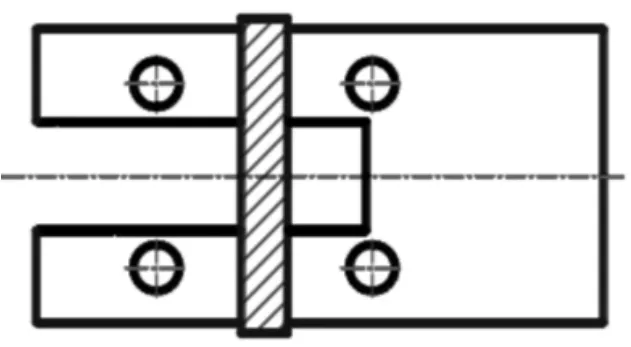

底座中間集中載荷工況主要是指在底座中間安裝尺寸為1 600 m×200 m×40 mm 的墊塊,使得底座中部較大的外部載荷作用,其示意圖如圖6 所示。

圖6 底座中間集中載荷示意圖

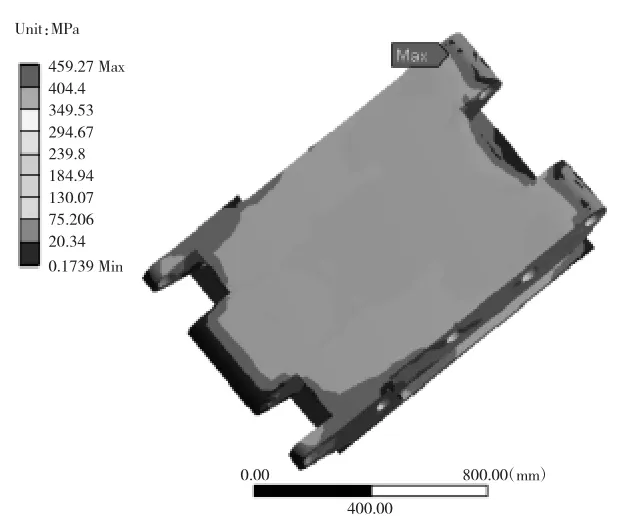

結合仿真分析,得到了尾梁在此工況下的應力變化圖,如下頁圖7 所示。由圖可知,尾梁整體結構上應力值出現了分布不均勻現象,在尾梁與頂梁連接的左側鉸接耳處出現了較大的應力集中現象,最大應力值達到了429.27 MPa,超過了尾梁結構的屈服強度345 MPa;尾梁與掩護梁連接處的右側鉸接耳處應力值也相對較高,達到了356.3 MPa;由最大應力處沿著尾梁向下,應力值呈逐漸減少的變化趨勢。分析其原因為:由于底座受到較大的中部載荷作用,而尾梁的底端則直接與底座進行連接,致使底座上的不平衡作用力傳遞至尾梁結構上,出現了應力相對較高現象。因此,尾梁與掩護梁連接的鉸接耳處是整個尾梁的薄弱部位,若尾梁長期處于此高應力集中狀態,則極容易率先在此處出現結構變形、開裂或斷裂等失效現象,嚴重影響著尾梁及液壓支架的作業效率及安全。

圖7 尾梁應力變化圖

4 尾梁的改進及效果分析

4.1 尾梁改進

結合前文的尾梁不同工況下的結構強度分析可知,與頂梁連接處的鉸接耳處是整個結構的薄弱部位,在使用中極容易率先出現開裂或斷裂等問題,嚴重影響著尾梁的使用壽命。為此,需對尾梁進行結構優化改進,具體如下:

1)將鉸接耳的外形圓弧尺寸增加5 mm,鉸接耳的中部銷軸孔直徑增加5 mm,并對銷軸孔進行淬火、調質等熱處理,以提升在尾梁鉸接耳處的結構強度;

2)在尾梁加工生產過程中,增加鉸接耳處的表面粗糙度,保證銷軸孔的粗糙度達到Ra1.6,并定時在此處添加潤滑油,減少鉸接耳處的局部摩擦;

3)由于尾梁背板經常會受到來自井下煤石的撞擊作用,故可在背板上焊接加強板,增加尾梁背部的抗沖擊性及抗砸性。

4.2 改進后效果分析

在完成尾梁改進后,將其安裝在ZY12000 型的液壓支架上,進行了將近6 個月的現場應用。試用后發現,尾梁的結構強度大大增加,在鉸接耳及其他受力區域未出現結構變形或局部開裂現象,鉸接耳的旋轉靈活性相對較好,和最初狀態基本一致。據現場人員介紹,改進后的尾梁結構解決了頻繁對頂梁鉸接處進行維護保養、添加潤滑性等操作,且液壓支架的調節性能也大幅度提高,勞動強度大大降低,建議進行推廣應用。