擬態章魚:偽裝海底毒物,難不倒我

■ 文/馬睿棋

《西游記》里的孫悟空會七十二變,想變成什么,就變成什么。據說擬態章魚的變化能力也超強,會15種偽裝。比如,把自己變成海蛇,或把自己變成獅子魚,或把自己變成帶狀比目魚,抑或把自己偽裝成鰩魚。

“動物都是科學家”系列四

模擬的對象不簡單

擬態章魚的模仿秀可不是為了過把演員癮,打扮著玩的,而是嚴肅認真地為了生存。因此,它們不會將自己變成美味的海鮮,而是選擇變成海里的“絕命毒師”。比如海蛇,家世不一般,出身于眼鏡蛇科,是爬行動物。除銼蛇等少部分種類外,大部分海蛇都有毒,且為劇毒。

所有的比目魚都是食肉魚類,帶狀比目魚也不是吃素的。和其他比目魚不一樣,帶狀比目魚也是“絕命毒師”,在鰭的底部有毒腺。

獅子魚,學名叫作蓑鲉,是硬骨魚綱的魚類。作為珊瑚礁環境中的頂級捕食者,獅子魚也是頂尖的“化學家”,其背部有13根毒棘。鰭條的根部及口周圍的皮瓣有能夠分泌毒液的毒腺。

鰩魚,是鯊魚的近親,同屬于軟骨魚綱的魚類,背部長著一根劇毒的紅色刺。

這些毒物“化學家”都是擬態章魚下沉到海底時的模仿對象。這樣,走過的、路過的,惹不起躲得起,擬態章魚就安全了。

模仿是個講究的活兒

擬態章魚和其他章魚以及烏賊、魷魚一樣,都是軟體動物門頭足綱的動物。章魚隸屬頭足綱八腕目,每條腕足上有很多吸盤,所以又叫八爪魚。

擬態章魚是怎樣進行模仿的呢?做菜講究色、香、味俱全,模仿時也要講究顏色、形狀以及氣質相匹配。

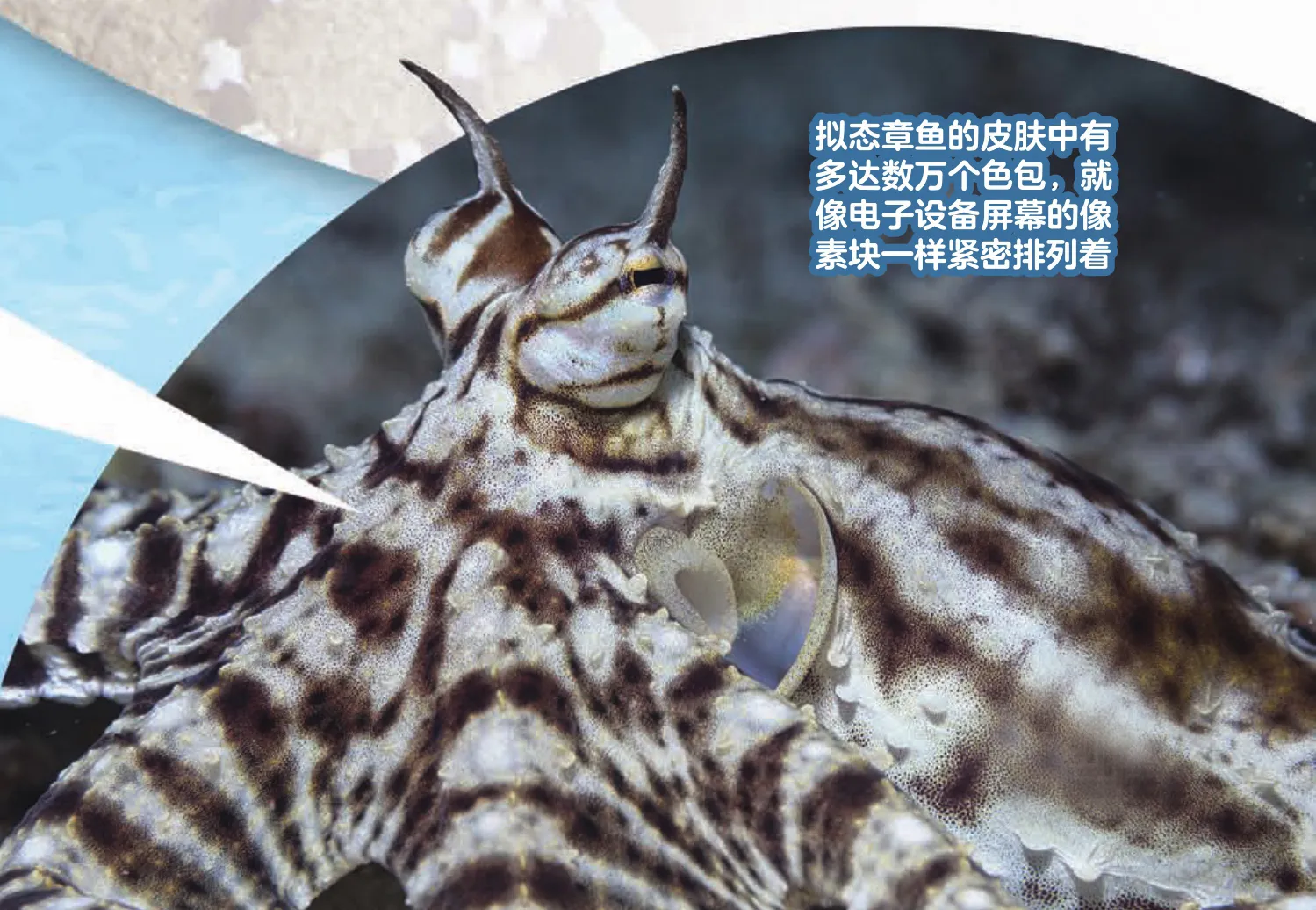

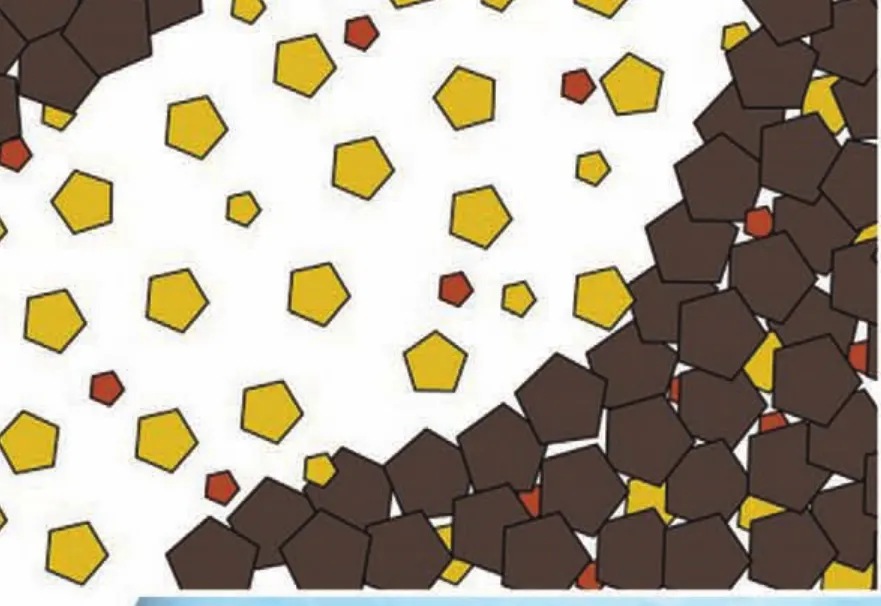

1.顏色的匹配

擬態章魚的身體中有數萬個色包,每個色包里有很多色素細胞。不同的色包展開時,就會呈現特定的圖案。擬態章魚用肌肉控制各種顏色色包的打開和關閉,從而能夠在短至1秒的時間內,迅速改變體色,使其與背景顏色及圖案一致。例如,從淺沙色變成雜亂的黑白條紋或其他各種復雜的圖案。

2.形狀和氣質的匹配

海蛇的身體是一條線,而擬態章魚的身體像是一張有著8條腿的桌子,怎么模仿呢?聰明的擬態章魚有辦法,它會把6條腕足伸進沙子里,挖出洞穴藏在其中,只將剩下的2條腕足伸出來,組成個“之”字形,就像一條憤怒的海蛇。為了更像海蛇,暴露在外的2條腕足還時不時輕輕地扭動一下。

為了讓自己像帶狀比目魚,擬態章魚把所有的腕足向后拉,以產生一種淚滴,并噴射在海底的沙子上。

為了模仿獅子魚,擬態章魚游進水柱里,張開所有的腕足,模仿獅子魚的背鰭。

擬態章魚把頭和7條腕足集中起來變成三角形,然后假裝成鰩魚滑入海底,剩下的1條腕足在后面偽裝成鰩魚的尾巴。

為了生存,不容易

擬態章魚為什么要這么費勁地當演員呢?擬態章魚生活在淺海,比如珊瑚礁或者河口附近。這里既有貝類、蝦蟹等可口的食物,也有鯊魚和梭魚等嚇人的天敵。如何吃到食物,又不成為天敵的食物?這是生死攸關的大問題。通過模仿,擬態章魚就可以大搖大擺地去捕食,而不用擔心被捕食。擬態章魚是多么富有生存智慧啊!

孫悟空想變成啥樣,是經過大腦思考的。擬態章魚迅速地根據環境準確地進行角色扮演,是經過大腦的分析判斷,還是僅僅出于本能?這還是一個謎。

但是,科學家對章魚的智力做過一些研究,并非一無所知。例如,章魚所屬的頭足綱動物擁有無脊椎動物中最復雜的中樞神經系統。它們的神經元數量多達5億個,超過了哺乳動物小鼠,小鼠只有2億個。而鸚鵡螺、扇貝等其他軟體動物通常只有2萬個左右的神經元。

頭足綱動物的眼睛特別發達,可以像人類一樣用視覺主導日常生活行為。通過對魷魚的研究,人們發現了很多新奇的神經回路。比如,專門用于偽裝和視覺交流的神經回路,讓魷魚可以通過“動態顏色變化”來交流、捕獵和躲避捕食者。擬態章魚的變色是否也源于此呢?因為看見了環境背景,所以快速地啟動專用神經回路,進行變色模仿?

作為無脊椎動物,章魚沒有脊髓。為了讓腕足能夠快速反應,章魚的腕足中分布有大量的神經元。章魚的每條腕足都可以自動地對食物和威脅做出反應,這一點和同為頭足綱的魷魚、墨斗魚很不同。這讓章魚非常具有行動力,可以快速地對外部環境進行響應。只有必要時,章魚的大腦才對腕足進行控制。然而,這時章魚要想精準地控制腕足,就得直接看著某條腕足,反而讓其顯得笨拙。

演化從來都不是完美的,總是有利有弊,這就是生命。

色包內有褐色、黃色和紅色等色素,肌肉的收縮可以改變這些色素的組合方式,達到不同的膚色效果