我國傳統鎂質石灰初步研究

周月娥,戴仕炳

(1. 同濟大學建筑與城市規劃學院歷史建筑保護實驗中心,上海 200092; 2. 上海保文建筑工程咨詢有限公司,上海 201805)

0 引 言

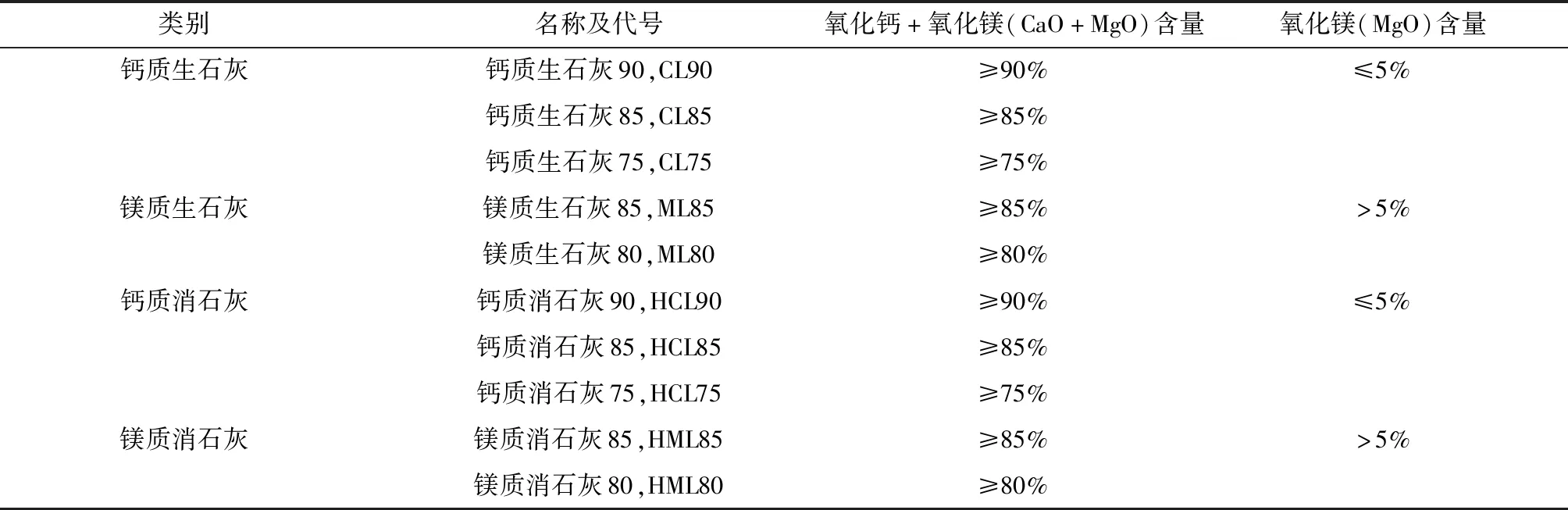

石灰作為傳統建筑中重要的構材,從皇室墓葬、城垣磚石壘砌、傳統彩繪的地仗層等都廣為應用。研究表明我國在距今約4350~3950年的山西夏縣東下馮龍山文化遺址就已經使用燒制石灰[1]。按照固化機理,建筑石灰分成氣硬性石灰和水硬性石灰兩大類,而氣硬性石灰按照成分的不同分成鈣質石灰與鎂質石灰(表1)[2-5]。

表1 我國現行的石灰標準分類Table 1 Current standard classification of lime in China

我國對傳統石灰的研究已經取得較多成果[6-11],但是大部分的研究集中在鈣質石灰及其改性和水硬性石灰中,鎂質石灰研究極為稀少。國家文物局的十二五科技支撐計劃有關“灰漿”的課題實施中,盡管發現傳統建筑使用的灰漿中有鎂的存在,但是并沒有進行系統深入的研究。

鎂質石灰有時又稱為白云石質石灰(dolomitic lime)。歐洲最早在11世紀有記錄使用鎂質石灰,研究證明在18—19世紀特定地區廣泛使用過鎂質石灰。在德國,鎂質石灰一直使用到20世紀80年代。1999—2003年,德國環境保護基金會(DBU)資助了“鎂質石灰和文物建筑病害及其保護”的專項研究課題(編號:AZ15678)[12]。今天美國仍然在使用鎂質石灰,標識為“S”的石灰為鎂質石灰[13]。

根據現有的國際研究成果,在性能、固化機理、耐久性等方面,鈣質石灰與鎂質石灰存在明顯區別。2006年,Lanas等制備了180種不同的白云石質石灰和不同骨料組成的砂漿。研究發現與28 d的養護日相比,在365 d的養護日之后,白云石質石灰砂漿的強度有了明顯的提高[14]。

2013年開始,同濟大學歷史建筑保護實驗中心在與貴州文物保護中心合作研究貴州傳統灰漿時,在貴州省遵義市海龍屯谷氏舊居正房空斗墻內部填充灰漿發現鎂質石灰。隨后展開對鎂質石灰的探究,在眾多傳統灰漿樣品中發現,北京明代長城如密云姜毛峪城堡段明代砌筑灰漿、河北省張家口萬全衛城砌筑砂漿、四川省成都市明中都東華門地基灰漿(以上均建成于明代)、貴陽建于民國的戴蘊珊公館等均為鎂質石灰(圖1),年代跨越明初到民國(公元1368—1930),地域北至山海關,南至貴州。

圖1 發現鎂質石灰的部分建筑遺產Fig.1 Some architectural heritages of dolomitic lime

鑒于我國在鎂質石灰砂漿研究方面尚為空白,本工作總結了近期自主研究成果,歸納國內外文獻中關于鎂質石灰的資料,分析了鎂質石灰的來源、固化機理,以引起社會各界的重視,進行深入的科學研究。

1 鎂質石灰的發現

確定傳統灰漿是否為鎂質石灰,需要從礦物學、化學等方面進行研究,掃描電鏡等方法盡管可發現含鎂礦物,但費時昂貴。此外,對建筑遺產地燒制石灰的石材的分析,也可以佐證歷史上是否存在鎂質石灰。

1.1 研究方法

在鎂質石灰的研究中,本工作采用的研究方法為濕化學法、原子吸收光譜法及X射線衍射法。

1) 濕化學方法:實驗室通過魏斯爾+科農福(Wisser & Knoefel,1987)化學分析[15]針對實驗室現存的傳統灰漿進行組分分析,得出黏結劑含量、灰砂比、水硬性組分含量等結果。

2) 原子吸收光譜法:利用被測元素的基態原子特征輻射線的吸收程度進行定量分析鈣鎂氧化物的含量的方法。該法具有檢出限低,準確度高,選擇性好,分析速度快,穩定性良好等優點。

3) X射線衍射法:XRD分析把石灰樣品研磨到粒徑45 μm左右的粉末狀,采用X射線衍射儀(XRD-X Ray Diffraction)SmartLab日本理學X射線衍射儀,工作狀態40 kV,150 mA,根據X射線衍射譜定性-半定量分析主要結晶礦物組分,如:方解石、白云石、菱鎂礦、水鎂石、石英等。

1.2 研究初步結果

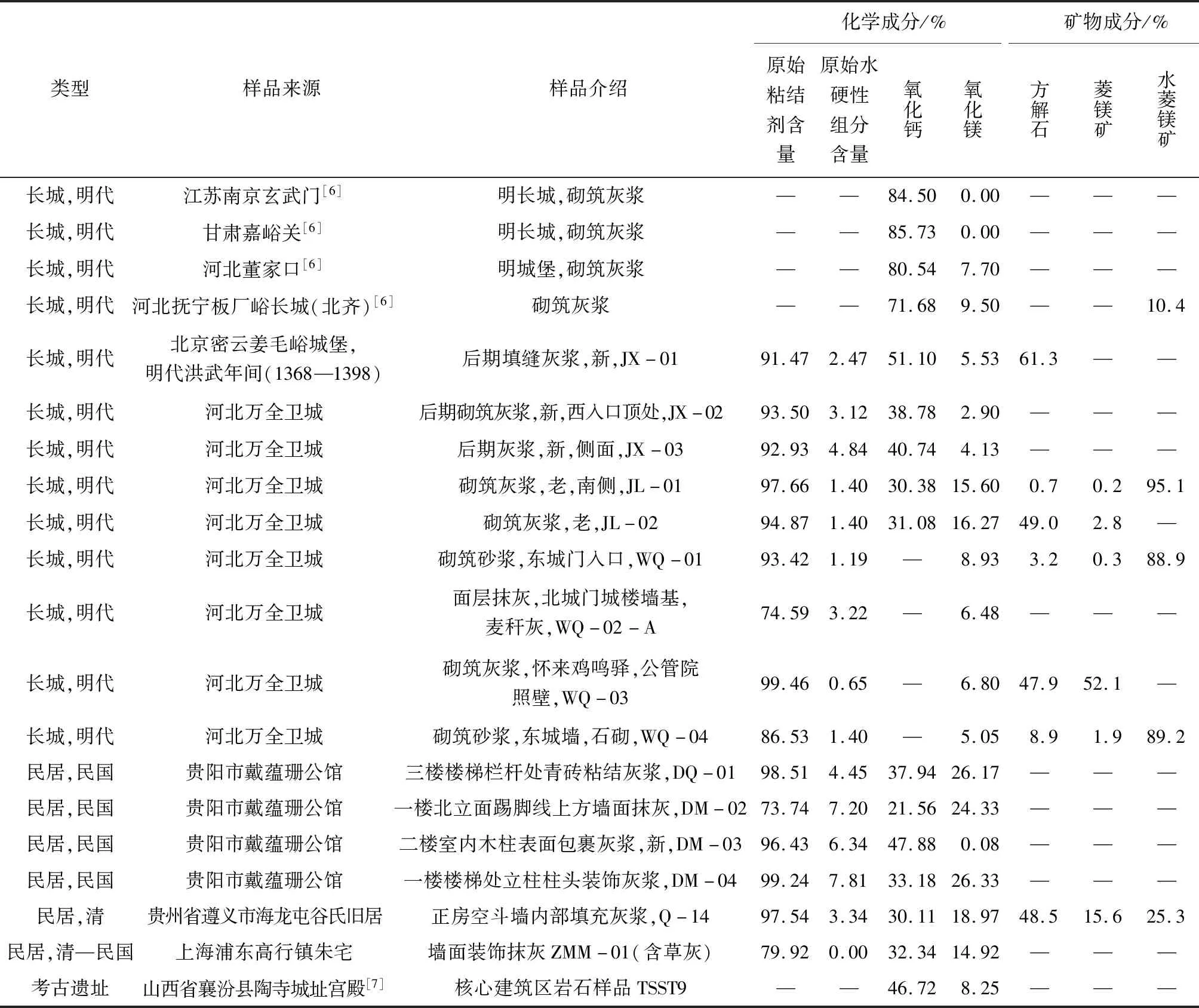

針對采集的石灰樣品的組分分析進行研究,結果及相關的數據見表2。

表2 已發現鎂質石灰的化學成分和礦物成分匯總表Table 2 Summary table of chemical composition and mineral composition of magnesium lime

從表2可以看出,本次所研究的樣品中,砌筑石灰幾乎均為純的石灰,黏合劑含量在86%以上。少數抹灰砂漿中由于添加麥稈、草筋等,黏合劑含量低,約為73%~74%。對應的是水硬性組分含量低(作者在其他地區的傳統石灰灰漿中發現高水硬性組分),為氣硬性石灰。按照氧化鈣、氧化鎂的含量,存在鈣質和鎂質兩種氣硬性石灰。其中長城灰漿均為鎂質石灰。

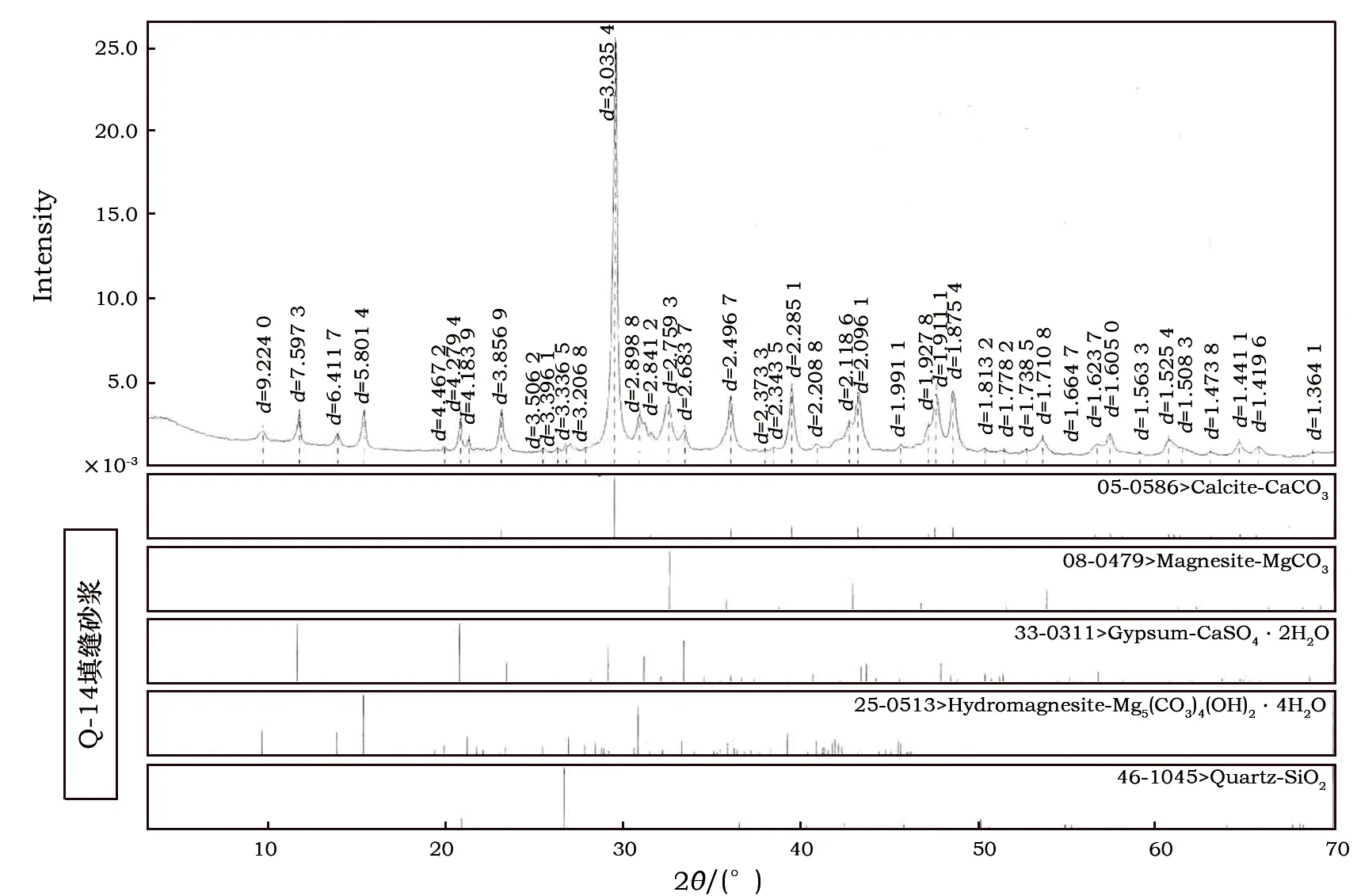

XRD分析發現遵義市海龍屯谷氏舊居正房填充灰漿主要礦物成分為方解石晶型的碳酸鈣、菱鎂礦、水菱鎂礦等,其中方解石含量48.5%(質量比),菱鎂礦15.6%,水菱鎂礦含量為25.3%。同時含有少量石膏(約6%)及石英(約1%)等其他雜質(圖2)。

圖2 谷氏舊居灰漿XRD分析圖譜Fig.2 XRD pattern of mortar from Gu’s old residence

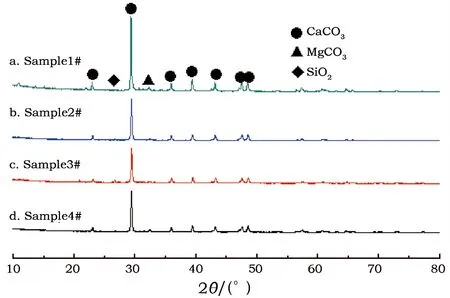

此外,在張云升關于古代城墻使用的粘結材料研究中,XRD發現河北董家口明城堡砌筑灰漿和河北撫寧板廠峪長城(北齊)砌筑灰漿中存在菱鎂礦(MgCO3),含量可高達10%[6](圖3)。

圖3 板廠峪長城灰漿XRD分析圖譜[6]Fig.3 XRD pattern of mortar from Banchangyu Great Wall

2 鎂質石灰與鈣質石灰的區別

2.1 原材料及煅燒

鎂質石灰是含一定量白云石的石灰巖或純白云巖煅燒經消解的石灰。白云石是一種碳酸鹽礦物,化學式為CaCO3·MgCO3或CaMg(CO3)2,理論組成為w(CaO)=30.4%,w(MgO)=21.7%,w(CO2)=47.9%,常含Fe、Si和Mn等雜質。白云石是碳酸鹽巖石成巖過程中,Mg2+離子交換鈣離子形成的。白云石的密度為2.8~2.9 g/cm3,硬度為3.5~4,分解溫度730~900 ℃。自然界中白云石分布廣泛,我國主要分布在東北、湖北、西南等地區[16]。

我國燒制白云石(巖)得到鎂質石灰的歷史非常悠久,在晉張華(公元232—300年)的《博物志》記載“燒白石作白灰”[17]。南梁陶弘景(465—536)描述“石灰,近山生石,青白色,作灶燒竟”[18]。這里的“白石”或“青白色石材”應該為白云巖或白云質石灰巖。鎂質石灰與鈣質石灰的一個表觀區別就是色淺顯灰白色。

在煅燒過程中,白云石分解與碳酸鈣不同,在730~790 ℃分解為游離MgO和CaCO3,900 ℃左右CaCO3分解為CaO。

白云石煅燒形成鎂質生石灰,其簡化的化學反應式如下:

鎂質生石灰的消解要復雜些,其中的CaO會消解成Ca(OH)2,而氧化鎂(方鎂石)在常溫常壓下消解非常緩慢,只有大約25%會轉變成氫氧化鎂,氧化鎂的消解中同時還會伴隨著氫氧化鈣和氫氧化鎂的碳化過程[19],消解過程如下:

水鎂石[Mg(OH)2]相對比較穩定,溶解性低,所以其碳化過程極其緩慢。

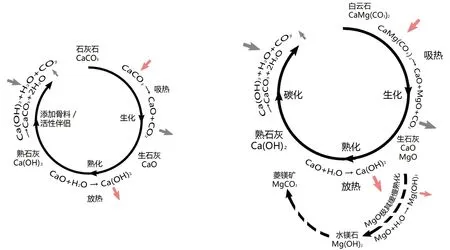

另外,需要注意的是,白云石燒制的石灰碳化后的產物為碳酸鈣和碳酸鎂,而不是白云石[CaMg(CO3)2],其作用過程不能像方解石那樣形成閉環循環(圖4)。

左圖為石灰石;右圖為白云石圖4 石灰作用機理示意圖[11]Fig.4 Schematic diagram of lime reaction mechanism

2.2 鎂質石灰固化機理及機械物理性能比較

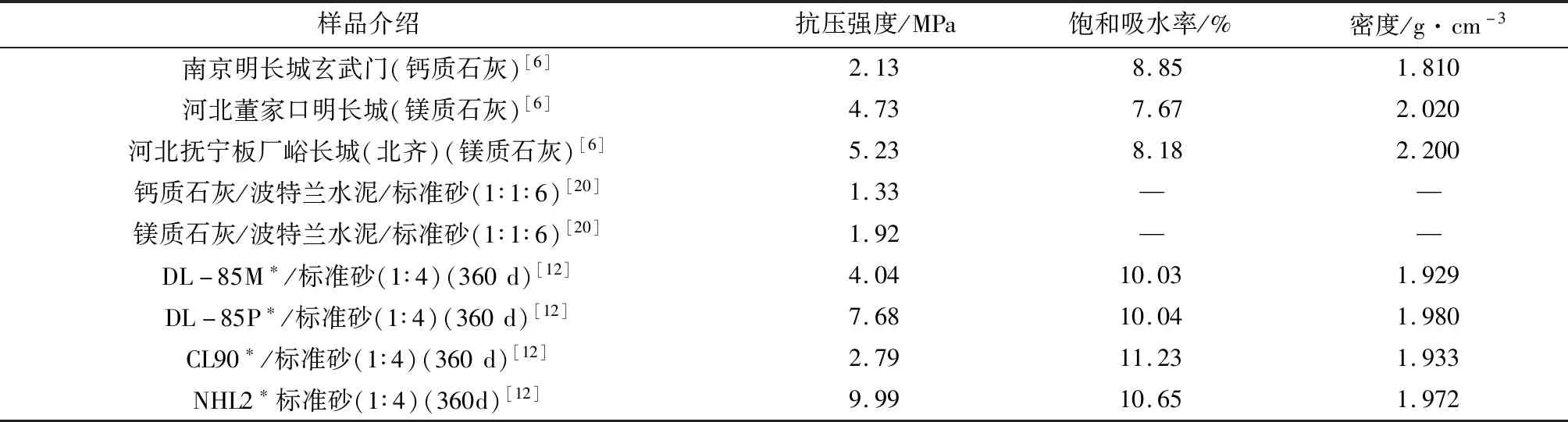

總結文獻發現,不論是古代灰漿,還是新配砂漿,都證明鎂質石灰或含鎂石灰的灰漿抗壓強度高、吸水率低、密度大。部分粘結灰漿的性能見表3。

表3 部分粘結灰漿的性能Table 3 Properties of bonding mortar samples

Jennifer還通過實驗證明2點。

1) 鈣質石灰的透氣率比鎂質石灰高30%。

2) 超聲波測試數據顯示鎂質石灰比鈣質石灰試塊高出20%。這些研究結果表明鎂質石灰試樣的密度高于鈣質石灰試樣,這兩種砂漿在砌體內可能表現非常不同的性能[13]。

這種性能的差別可能和鎂在石灰中的3種狀態,氧化鎂、氫氧化鎂、碳酸鎂的變化有關,XRD方法研究發現,試劑級氧化鎂暴露于空氣中,定期用水浸潤,大概需要4 d才可以完全水合,而氧化鈣只需要2 h。實驗制得的氫氧化鎂暴露在空氣和水中13周后仍沒有碳化,而氫氧化鈣在5周又2天后已經完全碳化[13]。

德國石材保護研究所(INSTITUT FüR STEINKONSERVIERUNG,簡稱:IFS)曾在相關研究[12]推測可發生下列反應:

a×CaCO3+w×(n×MgO×m×CO2×s×OH×t×H2O)+x×Mg(OH)2+y×MgCO3+z×MgO

2.3 鎂質石灰的穩定性問題

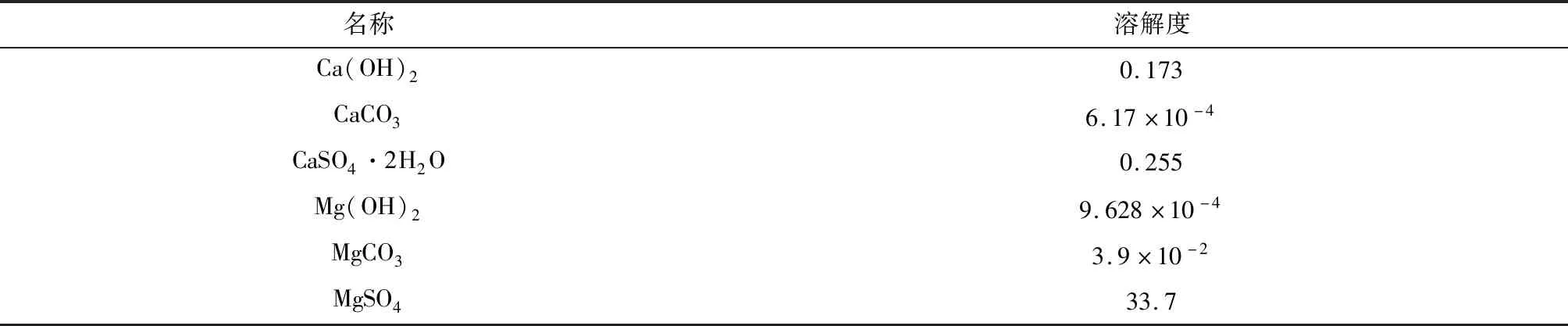

氫氧化鎂在水中具有比氫氧化鈣更低的溶解度(表4),所以鎂質石灰砂漿在早期的穩定性,特別是耐水性要優于高鈣石灰。

表4 不同鈣、鎂化合物在水中(20 ℃)的溶解性能Table 4 Solubilities of different calcium and magnesium compounds in water (20 ℃)

但是對于高SO2的大氣環境下,鎂質石灰中的多種狀態的鎂的礦物都可與SO2產生硫酸鎂,硫酸鎂易溶于水,可對建筑砌體產生泛堿、酥化等危害。

MgO+SO2+H2O+O2=H2O+MgSO4

(1)

Mg(OH)2+SO2+H2O+O2=2H2O+MgSO4

(2)

MgCO3+SO2+H2O+O2=CO2↑+H2O+MgSO4

(3)

通過貴州海龍巷樣品和谷氏舊居樣品的比較(圖5)發現,鈣質石灰酥堿嚴重,鎂質石灰保存較為完整,除了材料自身特點以外,也可能與建筑所處環境有關,需要進一步取樣觀察分析。

圖5 鈣質石灰與鎂質石灰酥堿比較Fig.5 Comparison of efflorescence in calcareous lime and magnesium lime

3 結論與展望

初步研究發現,我國一部分傳統建筑采用的是鎂質石灰。我國很多強度高、敲擊聲音清脆的灰漿很可能均為鎂質石灰,特別是分布于河北、天津、北京等地的長城的砌筑灰漿以及張家口萬全衛城的麥稈抹灰灰漿。該類石灰具有抗壓強度高、密度大、吸水率低等特性。在長期惡劣環境下,大部分仍然保存較好。

今后,在傳統灰漿的分析測試技術方面,除了測試氧化鈣外,尚需要測定氧化鎂,有條件情況下測定礦物相,以確定鎂質石灰的存在。

鑒于傳統鎂質石灰在中國的研究尚為空白,建議系統地開展鎂質石灰研究,研究內容包括原材料類型及分布、煅燒溫度、消解方式、配比優化及修復技術等。同時要研究既有鎂質石灰與新的鈣質氣硬性石灰的兼容性問題。但是,在嚴重大氣污染環境下,鎂質石灰與硫氧化物作用的產物硫酸鎂易溶解于水,可能加重歷史建筑墻體泛堿、酥化。因此,鎂質石灰能否用在今日建筑遺產保護修繕中是值得討論研究的。

致 謝:研究工作是在同濟大學高密度人居環境生態與節能(教育部)重點實驗室歷史建筑保護實驗中心完成的,研究工作還得到北京建筑大學、貴州省文保中心等相關項目合作單位的支持,同時也感謝浙江德賽堡建筑材料科技有限公司提供的幫助。