湖北宜昌萬福垴遺址出土費昂斯珠科技分析與研究

陳天然,崔劍鋒,黃文新,史德勇,向光華

(1. 北京大學考古文博學院,北京 100871; 2. 湖北省文物考古研究所,湖北武漢 430077; 3. 宜昌博物館,湖北宜昌 44300)

0 引 言

費昂斯(faience的音譯,意譯為釉砂)是一種原料與外觀都類似玻璃的材料,有學者認為是玻璃制品的先驅。一般是用細磨石英顆粒或石英砂,攙和少量的堿水,塑成一定形狀之后,加熱到900 ℃左右而制成。表面二氧化硅在堿助熔劑的幫助下熔融之后,形成薄薄一層光亮的釉層,但是內部石英顆粒并沒有熔融,仍保持晶體狀態[1]。費昂斯最早出現在兩河流域和埃及,年代約在公元前5500年至公元前4000年。

目前考古發現的我國費昂斯主要集中出自西北地區和北方地區,以黃河流域為主,年代在西周至春秋時期。長江流域也有發現,年代集中在春秋至戰國時期。黃河流域的費昂斯大都出土于高等級的貴族墓葬中,通常作為組玉佩和項飾的配飾,如河南三門峽虢國墓地、山西侯馬晉侯墓地、陜西梁代村芮國墓地等。

本次對湖北宜昌萬福垴遺址出土的疑似費昂斯珠殘片進行了科技分析。萬福垴遺址位于湖北省宜昌市白洋工業園區,被認為是一處大型周代聚落遺址,年代從西周中期至春秋中期,文化內涵豐富,其總體文化面貌與漢西地區同時期遺存有較大的差異,匯聚了鄂東乃至長江下游和峽江地區及長江上游的多種文化因素,同時與周文化保持了非常親密的親緣關系,呈現出多元文化因素融合的特征[2]。但究其主要文化內涵仍屬楚文化范疇。此次分析的樣品均出自萬福垴遺址2016年發掘的M8中。

1 材料與方法

1.1 樣品描述

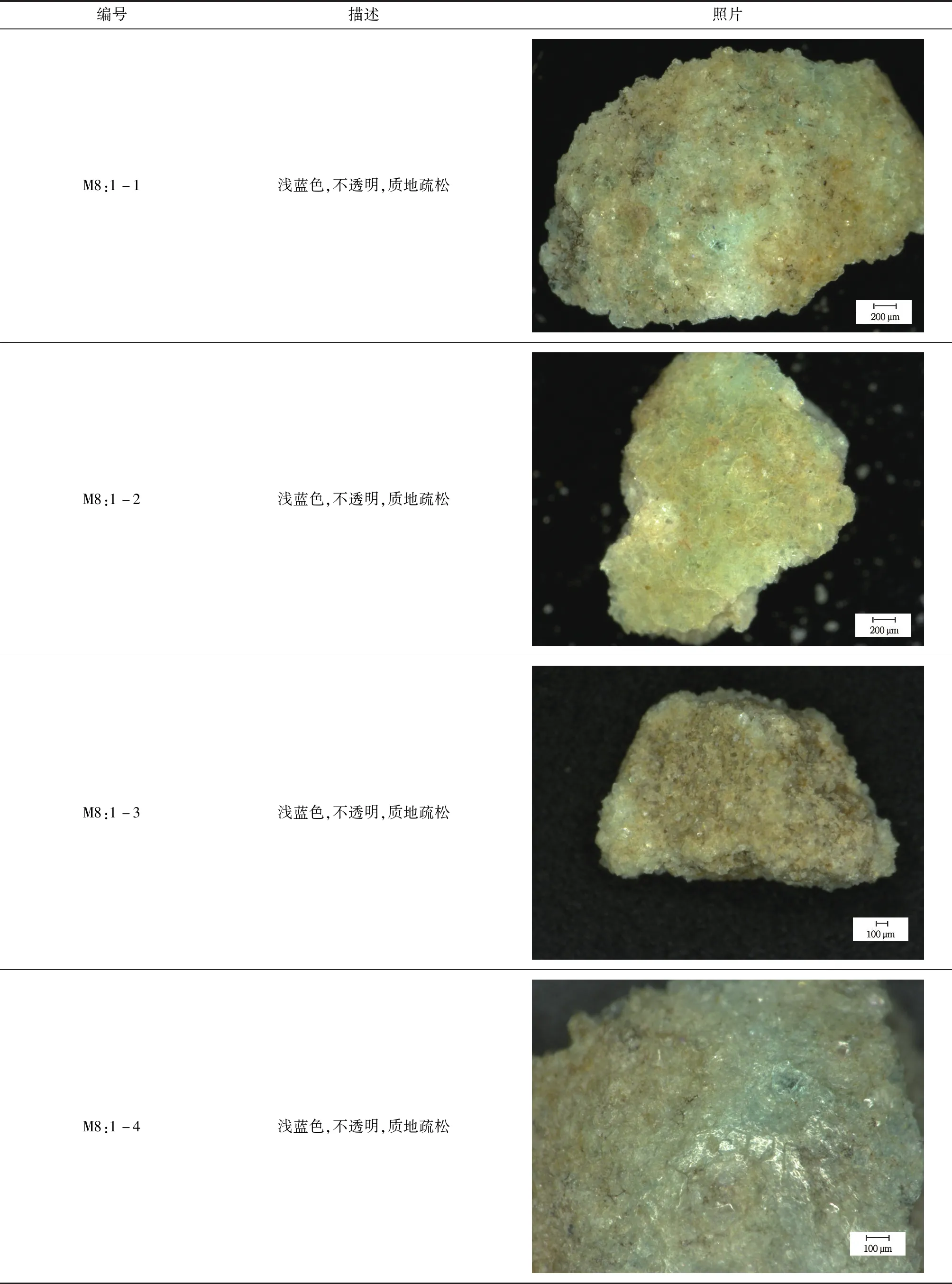

此次分析樣品編號為M8:1,是多枚費昂斯珠組成的串飾,取了其中8件已經殘碎的樣品用于科技分析,將分析的殘片逐一編號為M8:1-1~M8:1-8,樣品圖片參見表1。

表1 部分費昂斯樣品顯微照片Table 1 Faience from M8 at Wanfunao Site

1.2 實驗條件

樣品制備:使用無水乙醇清潔樣品表面,去除樣品表面雜質,保證測試的準確度。使用環氧樹脂包埋樣品1~8號,并拋光,表層噴金以便在掃描電鏡中觀察。

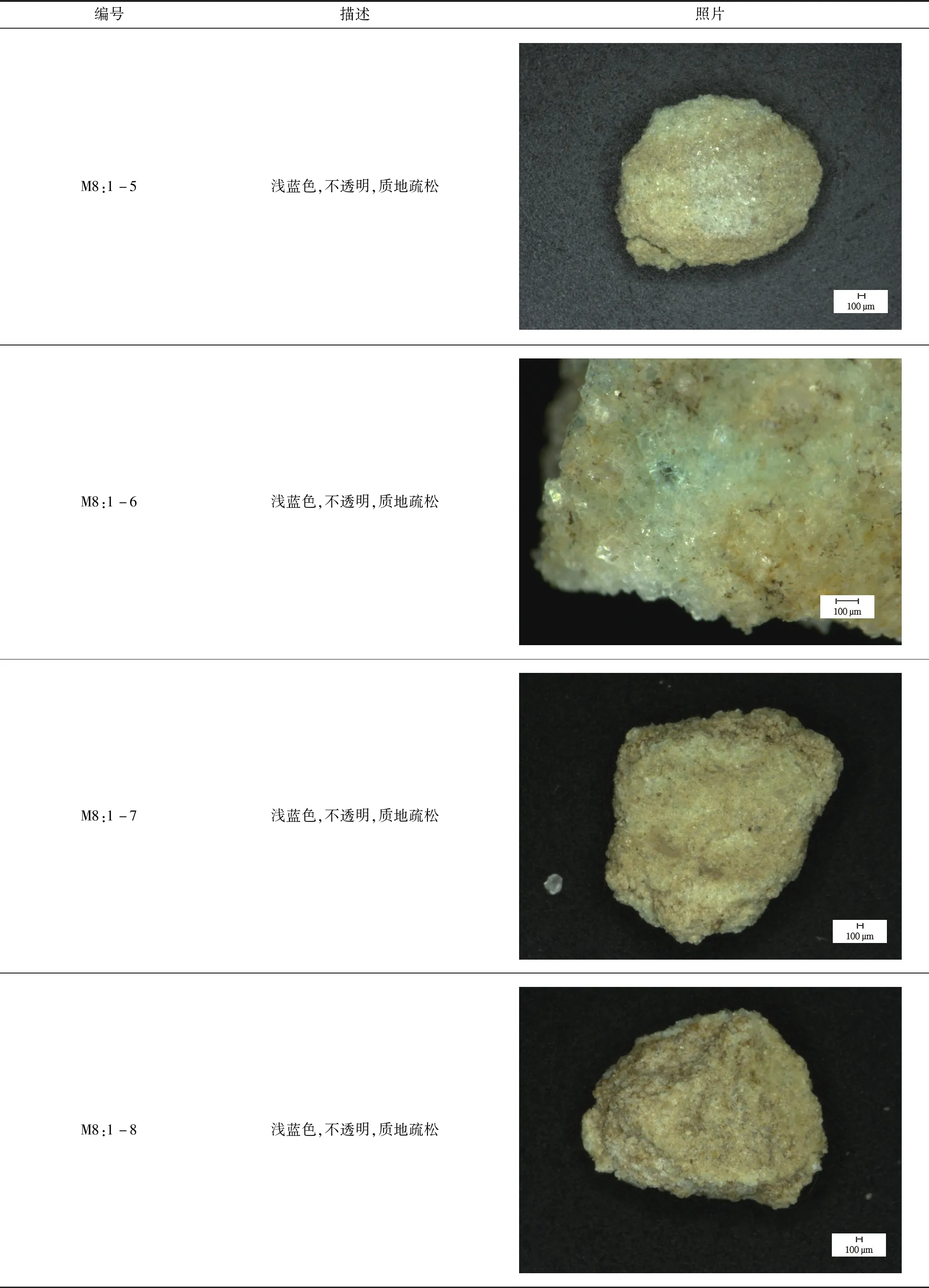

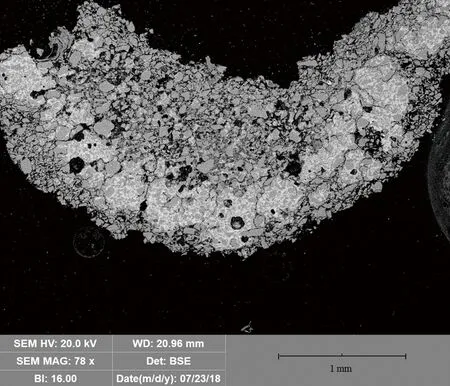

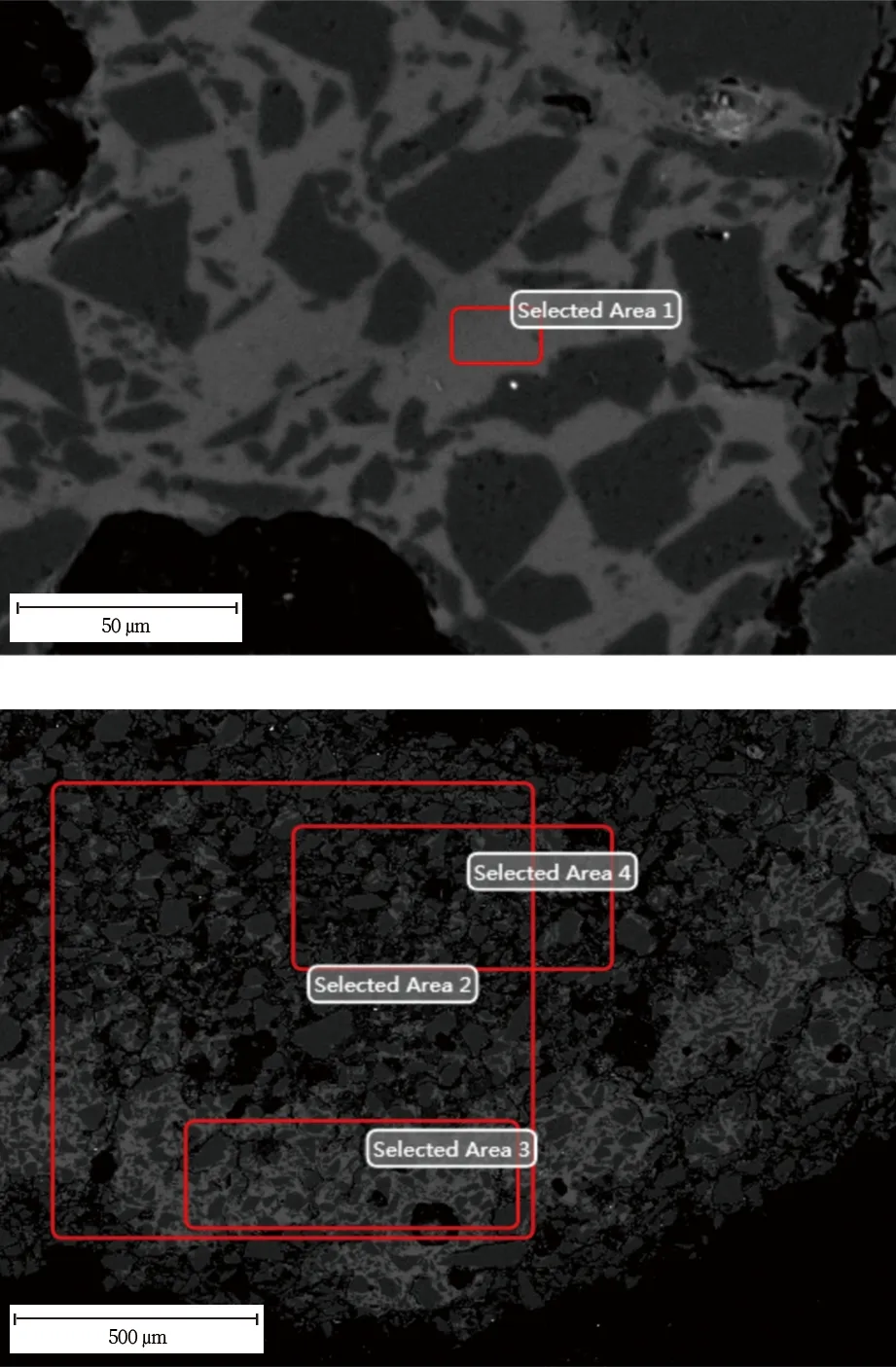

分析儀器:掃描電子顯微鏡(Tescan Vega3,Czech)及配屬的能量色散譜儀(EDAX Element,USA)開展相應的微區分析,其中形貌分析使用背散射電子模式,詳細測試條件見拍攝圖像(圖1)下方的參數欄,成分分析使用20 kV加速電壓,120 s點分析采集活時間,1.5 nA束流,計數率維持在8 000計數每秒以上。

(續表1)

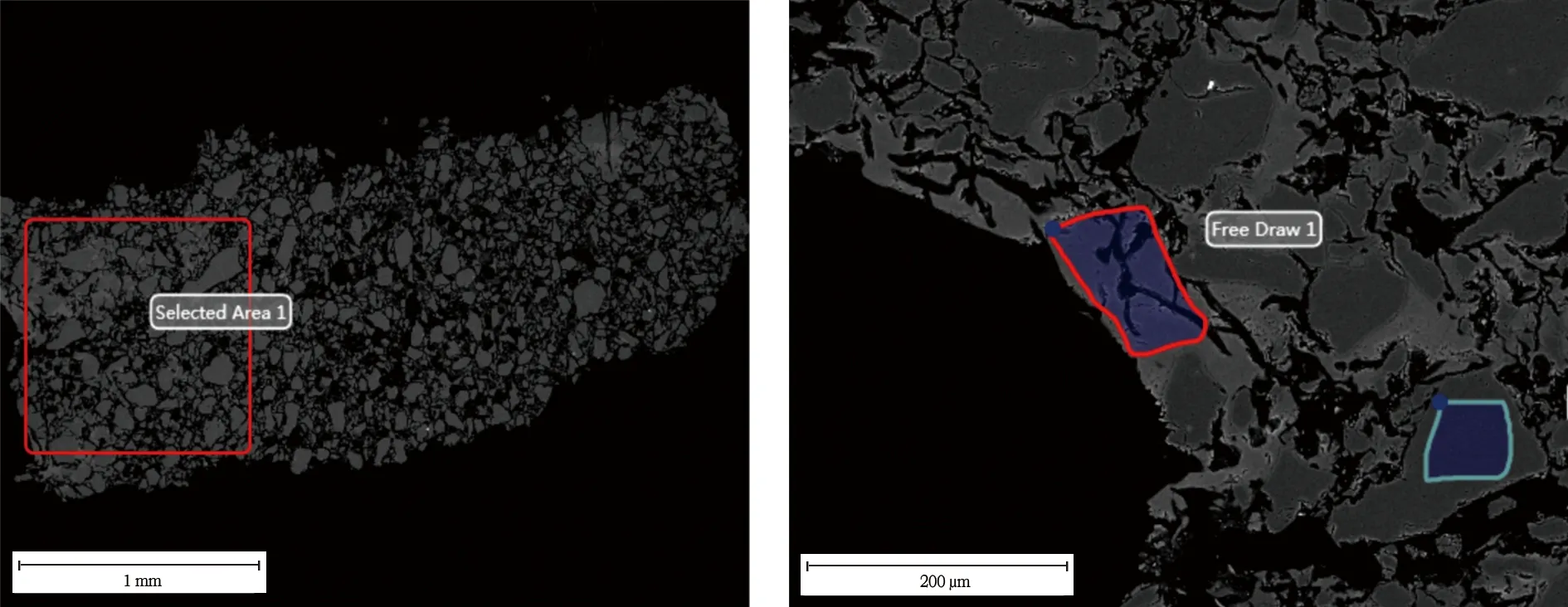

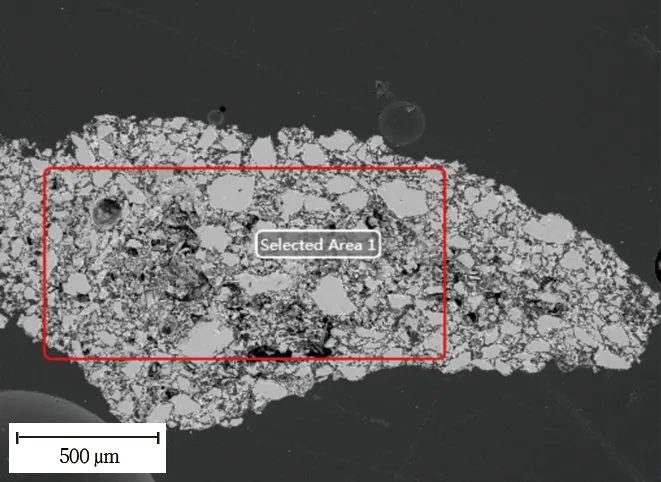

圖1 樣品M8:1-1背散射電子像Fig.1 SEM image of M8:1-1

2 分析結果

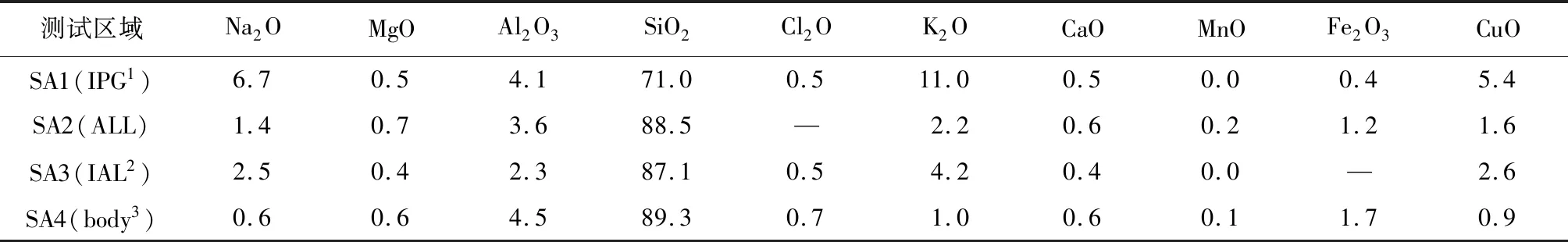

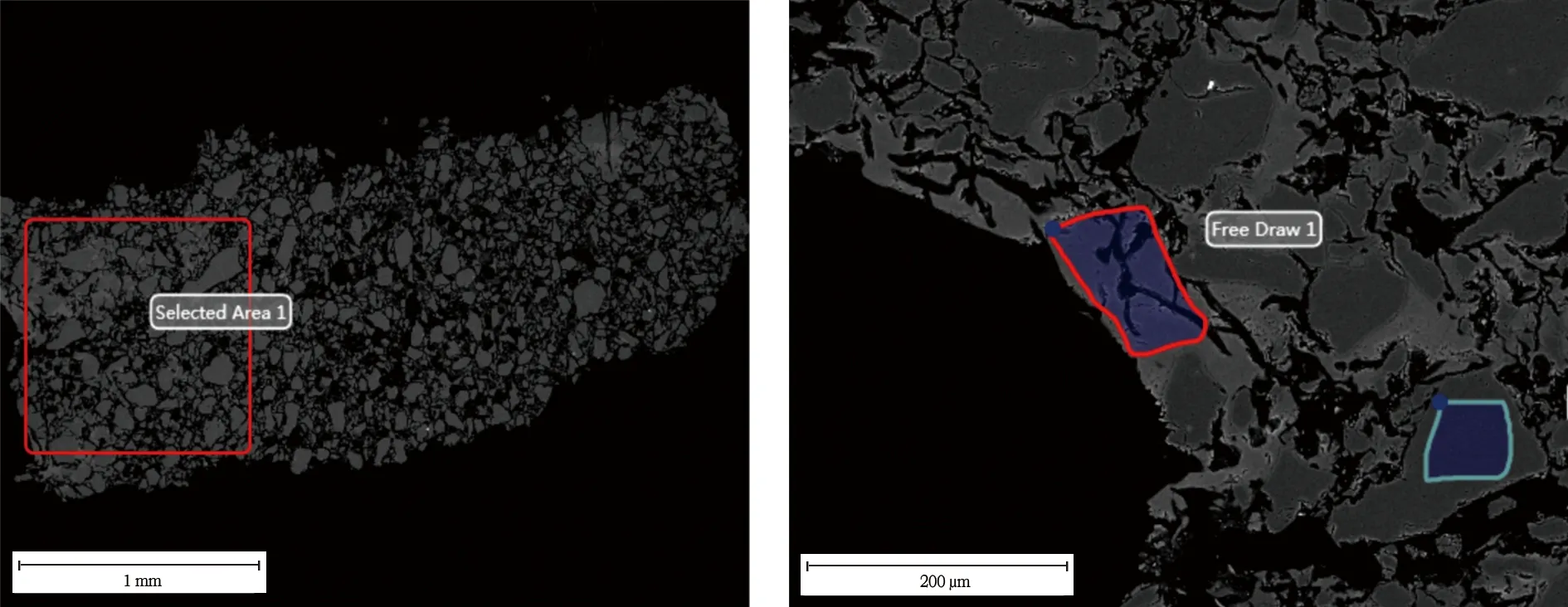

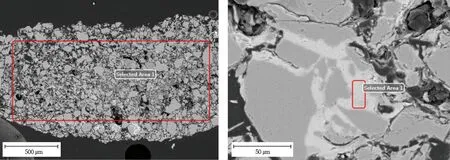

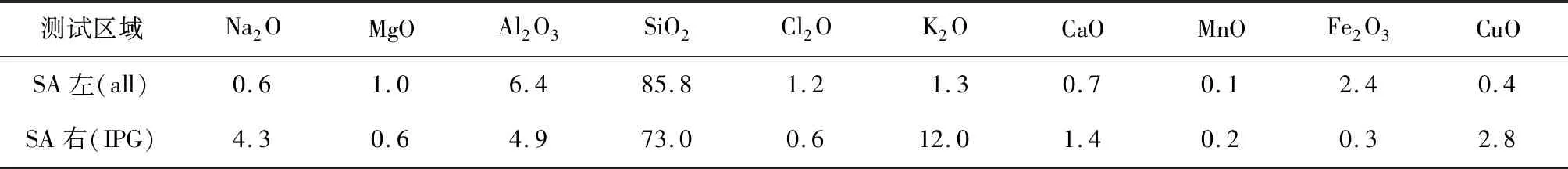

2.1 M8:1-1

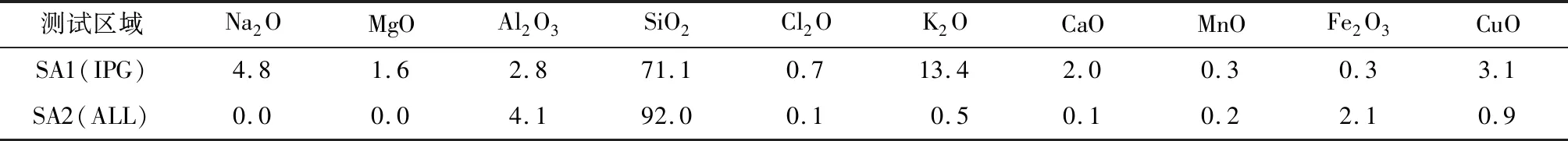

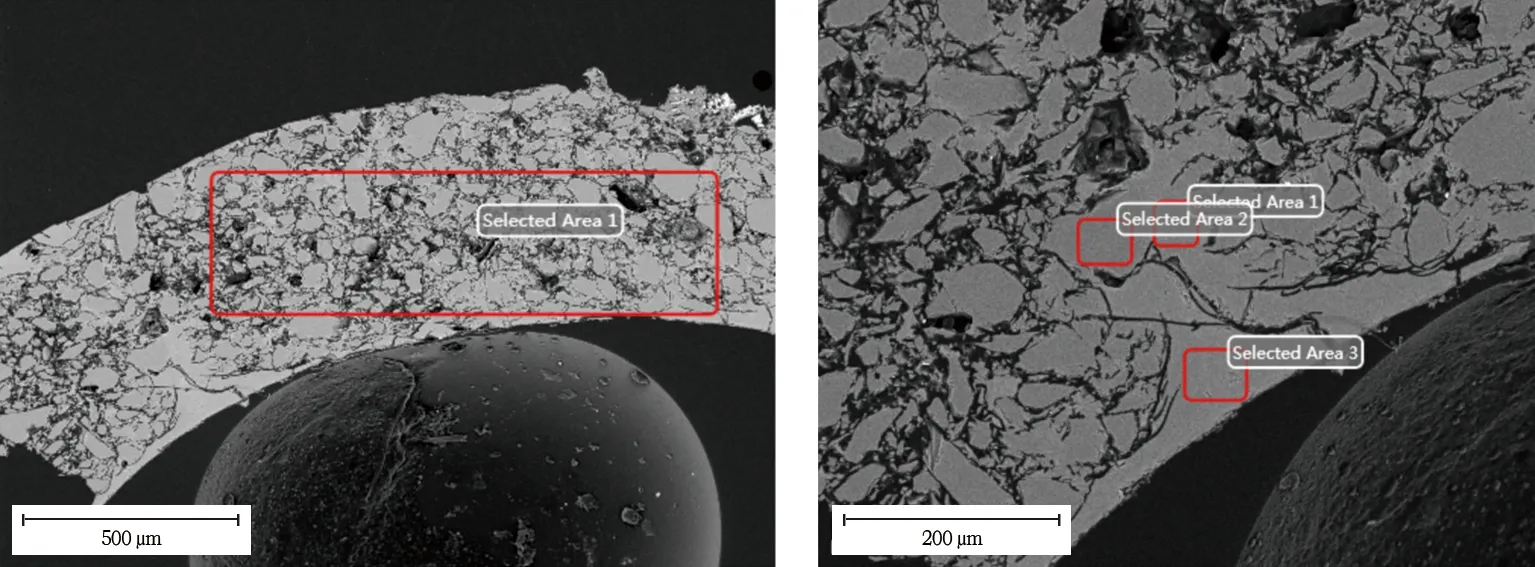

掃描電鏡照片(圖2)可見1號樣品胎中較多顆粒間玻璃相(IPG),未見連續玻璃相。根據顆粒間玻璃相的成分可以知道1號樣品的應該為混合堿費昂斯,反應層的Cu含量明顯高于胎體。Cu2+是釉層呈色離子,在助熔劑含量較低情況下,呈現天藍色。M8:1-1的成分見表2。

圖2 樣品M8:1-1能譜分析區域Fig.2 SEM images of M8:1-1

表2 M8:1-1成分Table 2 Composition of M8:1-1 (%)

2.2 M8:1-2

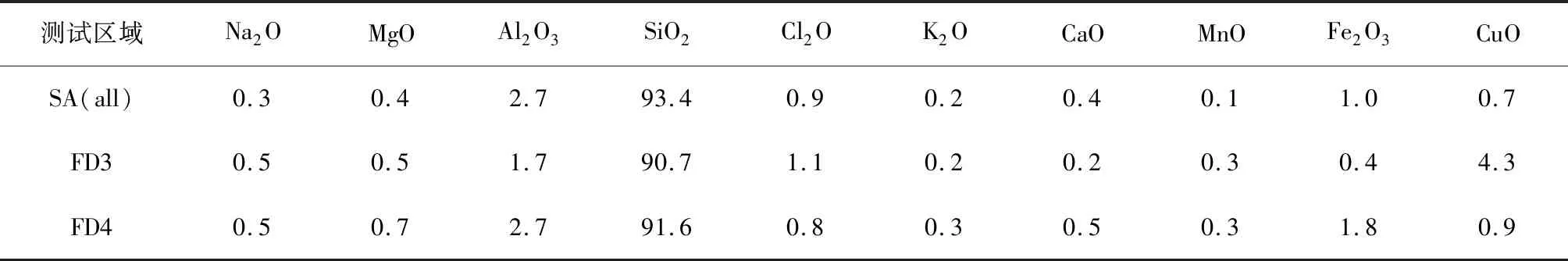

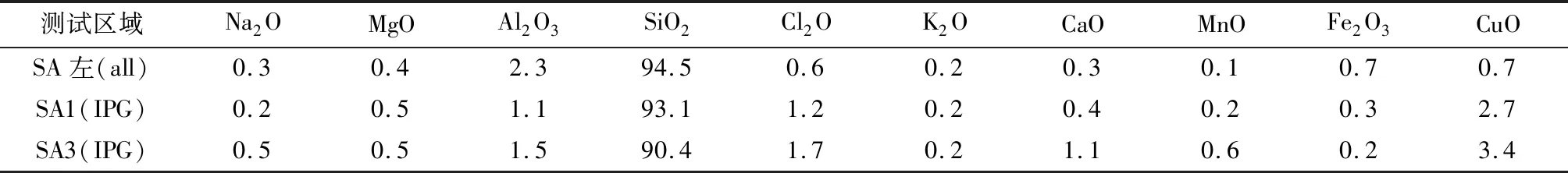

2號樣品助熔劑含量很低,說明該樣品的助熔劑流失殆盡。雖然在電鏡圖片(圖3)中無法看到明顯的灰度變化,但是可以在樣品剖面邊緣(free draw 1&3)觀察到連續的區域。盡管成分檢測顯示K、Na等助溶劑堿金屬成分含量極少,但是保留了較多的Cu。這種連續的區域應該是已經熔融的釉層或反應層,只是由于后期風化導致K、Na流失。Cu2+離子是該樣品的呈色劑。M8:1-2的成分見表3。

表3 M8:1-2成分Table 3 Composition of M8:1-2 (%)

圖3 樣品M8:1-2能譜分析區域Fig.3 SEM images of M8:1-2

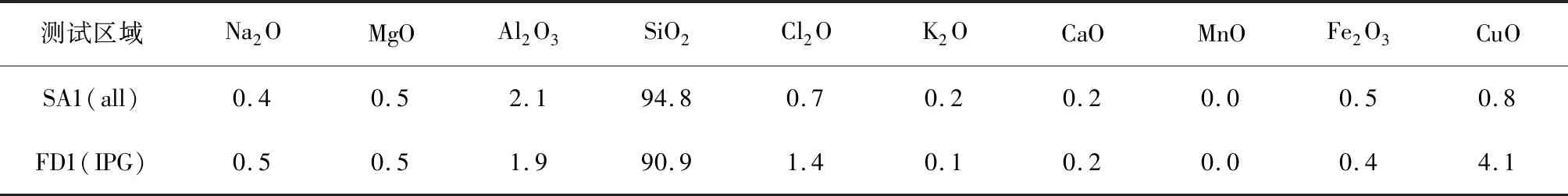

2.3 M8:1-3

根據顯微圖片,3號樣品整體結構以石英顆粒為主,可在胎體中見到灰度變化不明顯的明顯顆粒間玻璃相(圖4)。該樣品的情況類似于2號樣品,是由于風化嚴重導致助熔劑流失。M8:1-3的成分見表4。

表4 M8:1-3成分Table 4 Composition of M8:1-3 (%)

圖4 樣品M8:1-3能譜分析區域Fig.4 SEM images of M8:1-3

2.4 M8:1-4

根據顯微圖片(圖5)可知,4號樣品胎體比較疏松,但是胎體中間可見大量顆粒間玻璃相,且不見明顯釉層。玻璃相的殘留,可以判斷該費昂斯的性質。根據顆粒間玻璃相的成分可以知道4號樣品的可能為混合堿費昂斯,以Cu2+離子作為著色劑。M8:1-4的成分見表5。

圖5 樣品M8:1-4能譜分析區域Fig.5 SEM images of M8:1-4

表5 M8:1-4成分Table 5 Composition of M8:1-4 (%)

2.5 M8:1-5

根據顯微圖片(圖6),5號樣品整體結構以石英顆粒為主,玻璃相風化殆盡,僅見少量顆粒間玻璃相殘留。根據顆粒間玻璃相的成分可知道5號樣品是富鉀費昂斯,以Cu2+離子作為著色劑。M8:1-5的成分見表6。

圖6 樣品M8:1-5能譜分析區域Fig.6 SEM images of M8:1-5

表6 M8:1-5成分Table 6 Composition of M8:1-5 (%)

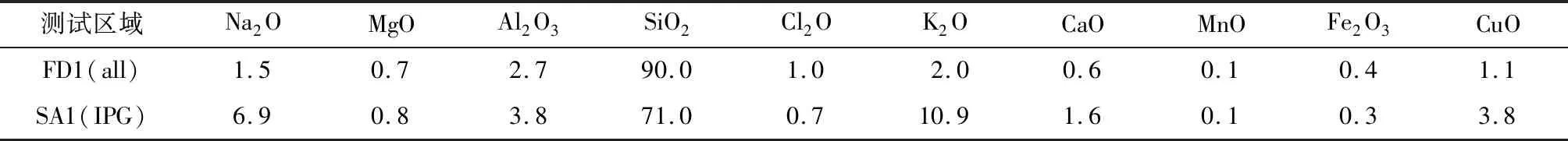

2.6 M8:1-6

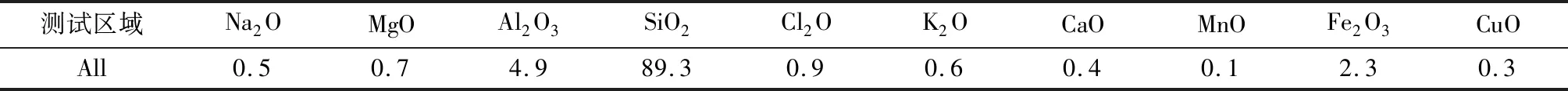

根據顯微圖片(圖7),該樣品的玻璃相流失殆盡,僅見大量的石英顆粒。但是在樣品外層及內層可見熔融在一起的連續的相,經過分析是純度較高的SiO2,雖然圖片灰度(化學成分)區分并不明顯,但從其狀態可以判斷應該是熔融的釉層,只是助熔劑氧化物全部流失,且在疑似釉層中的Cu含量較高。這樣也呼應了在樣品表面見到淺藍色光亮層的光學顯微鏡觀察結果。M8:1-6的成分見表7。

圖7 樣品M8:1-6能譜分析區域Fig.7 SEM images of M8:1-6

表7 M8:1-6成分Table 7 Composition of M8:1-6 (%)

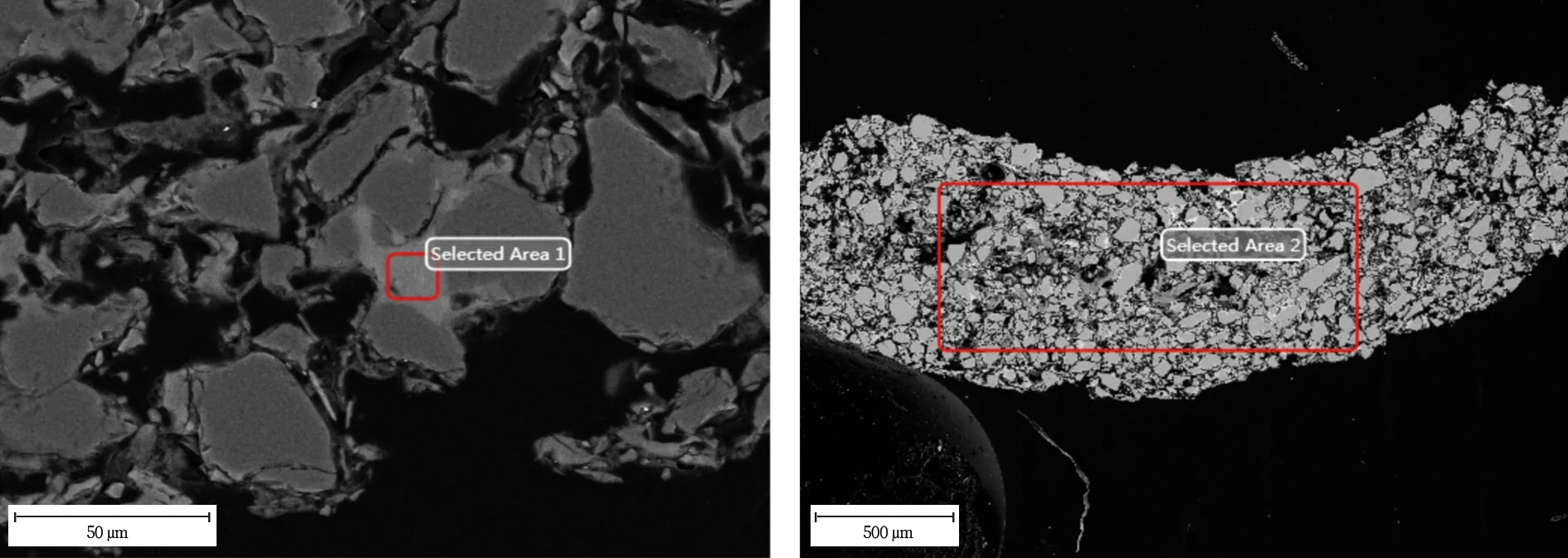

2.7 M8:1-7

根據顯微圖片(圖8),7號樣品主要由石英顆粒組成,未見明顯釉層及顆粒間玻璃相,表明其風化較嚴重。M8:1-7的成分見表8。

表8 M8:1-7成分Table 8 Composition of M8:1-7 (%)

圖8 樣品M8:1-7能譜分析區域Fig.8 SEM image of M8:1-7

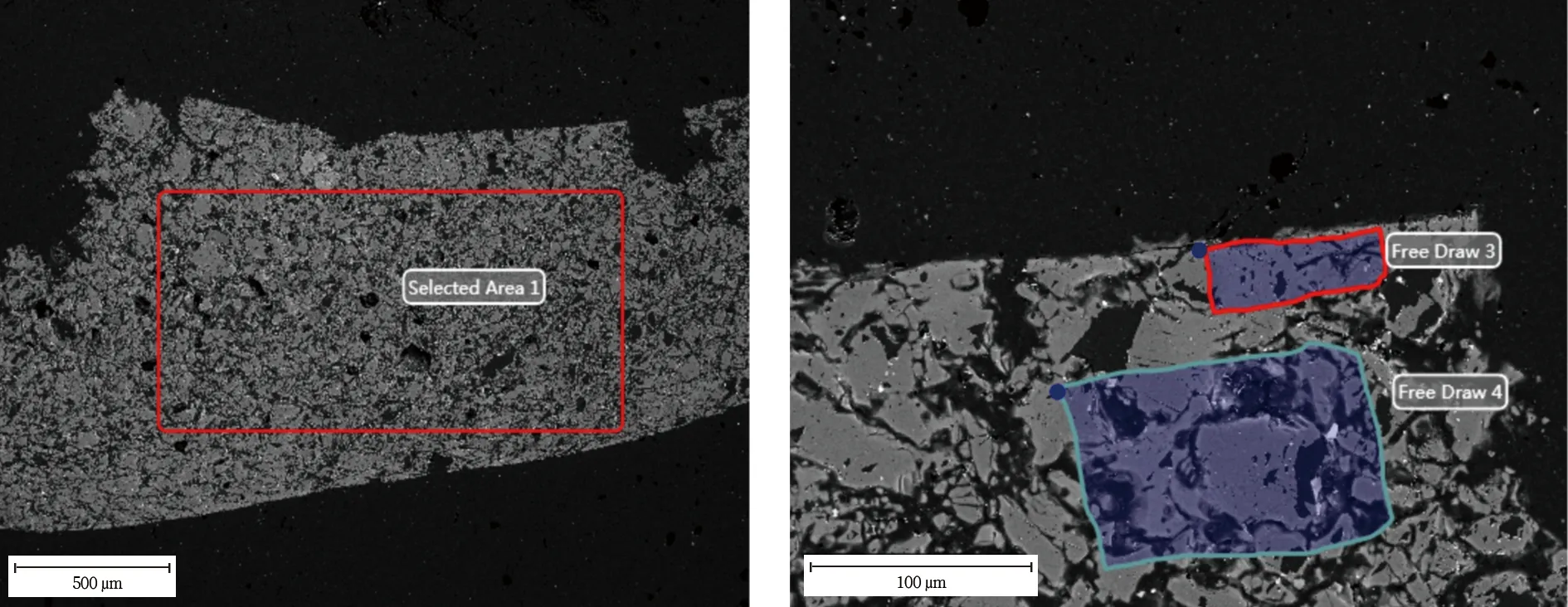

2.8 M8:1-8

根據顯微圖片(圖9),8號樣品主要由石英顆粒組成,胎體中可見較多顆粒間玻璃相。根據顆粒間玻璃相的成分可知8號樣品的是富鉀費昂斯,以Cu2+離子作為著色劑。M8:1-8的成分見表9。

圖9 樣品M8:1-8能譜分析區域Fig.9 SEM images of M8:1-8

表9 M8:1-8成分Table 9 Composition of M8:1-8 (%)

3 結果及討論

根據成分檢測及顯微照片,可以將8件樣品分為兩種:1、4、5、8號樣品屬于富鉀費昂斯及混合堿費昂斯;2、3、6號樣品雖然肉眼可見熔融成片的石英層,但是主要成分除SiO2、CuO以外,K2O、Na2O因為埋藏環境風化所致流失較為嚴重,無法判斷助熔劑類型。7號樣品未見釉層或玻璃相。

3.1 石英

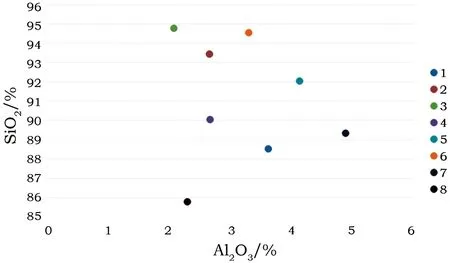

石英顆粒是費昂斯的主要組成,石英顆粒一般認為有兩種來源[3-4]:石英砂或者磨碎的鵝卵石。通常根據石英顆粒的磨圓程度、胎體中的雜質等來判斷費昂斯中石英顆粒的類型:磨碎的鵝卵石相對石英砂雜質更少,更純凈,且顆粒的磨圓度更差;而沙子中所含的雜質礦物更多,比如黏土礦物、長石、貝殼等,且顆粒磨圓度相對較好。但是否也存在第三種可能性,就是沙石共用,比如當在河流附近獲取原料時,兩者可以同時獲得,如果沙子仍需要進一步再磨制加工,那么鵝卵石的磨碎也并未使得工藝更復雜,存在同時進行的可能性。但是這種判斷也因為埋藏、風化以及初始對石英顆粒的加工等因素帶來不確定性。依據萬福垴出土費昂斯的SiO2、Al2O3的含量及兩者的相關性來輔助判斷石英顆粒的可能來源。SiO2、Al2O3的相關性如圖10所示。

圖10 萬福垴遺址出土費昂斯制品SiO2、Al2O3關系圖Fig.10 Plots of SiO2 versus Al2O3 in faience of Wanfunao Site

SiO2、Al2O3的數據來自整個樣品(包括石英顆粒和玻璃相),根據圖10可以看到SiO2和Al2O3成一定的負相關性,也就是說Si、Al應該分別來自兩種物質。在一定程度上可以排除石英顆粒只來自磨碎的鵝卵石,也就可以推測該遺址費昂斯的原料石英部分或全部來自沙子。

3.2 助熔劑

通常判斷費昂斯的助熔劑類型主要參考古代玻璃的相關數據。兩河流域、近東地區、埃及費昂斯主要以使用富鈉助熔劑為主;俄羅斯等歐洲地區則出現混合堿費昂斯,玻璃相中K2O的含量與Na2O相當,有些甚至超過Na2O的含量。我國費昂斯在西周至春秋時期以使用富鉀助熔劑為主[5]。費昂斯的助熔劑被認為來自富堿的草木灰或者礦物,而草木灰一般含有一定量的Mg、Ca、Mn、P,據此費昂斯玻璃相中的Mg、Ca、Mn、P的含量也可以為助熔劑的來源提供指示作用。有西方學者在研究歐洲青銅時代玻璃時提出更為復雜的混合堿助熔劑的概念[6],認為其Na2O/K2O比值在0.5~1.5之間。萬福垴出土費昂斯樣品1、2、4、5號樣品的Na2O/K2O比值在0.4~0.6之間(表10),根據干福熹院士[5]的認識,推測萬福垴出土費昂斯應該為本土生產。如果依據西方學者提出的混合堿概念再進一步討論,那么4個樣品表現出可能不同的助熔劑配方體系,富鉀費昂斯和混合堿費昂斯。如果這兩種費昂斯來自兩件器物,那么很有可能這兩件器物出自不同的工匠。如果這兩種費昂斯來自同一件器物,那么是否可以認為費昂斯制品的生產中出現了費昂斯珠的制作和使用費昂斯珠穿綴裝飾品的進一步分工,這個猜測還需要后續大量數據的證實。

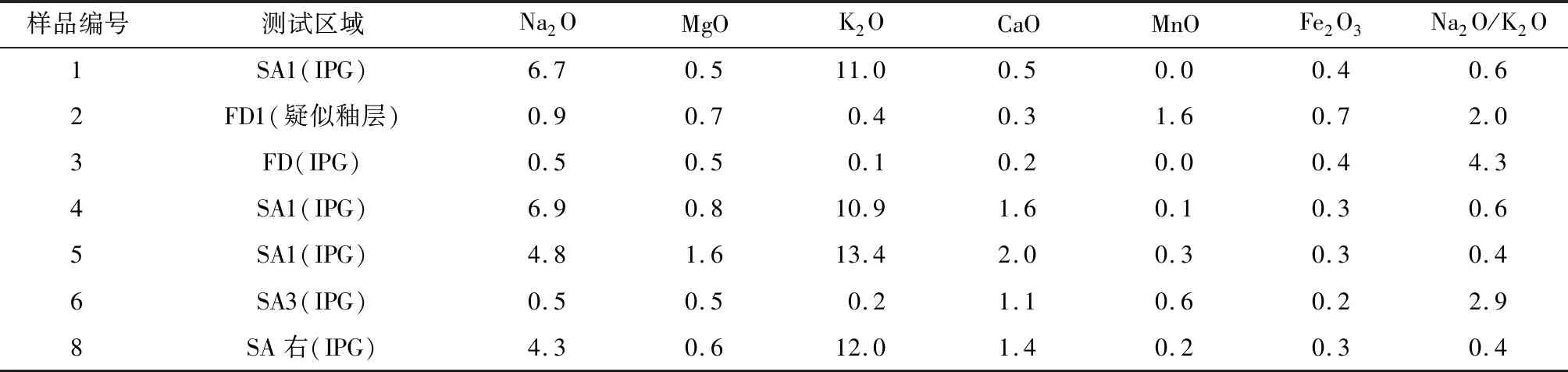

表10 萬福垴遺址出土費昂斯制品的玻璃相成分Table 10 Composition of interpartical glass (%)

3.3 著色劑

西周至春秋時期,我國費昂斯主要使用銅作為著色劑,表現為富銅的特征,費昂斯一般外觀呈藍色。肉眼觀察樣品為淺藍色,成分分析顯示全部8件樣品,即便是助熔劑流失的樣品,都富含銅,據此可以確認萬福垴出土費昂斯制品的著色劑為銅。

3.4 討論

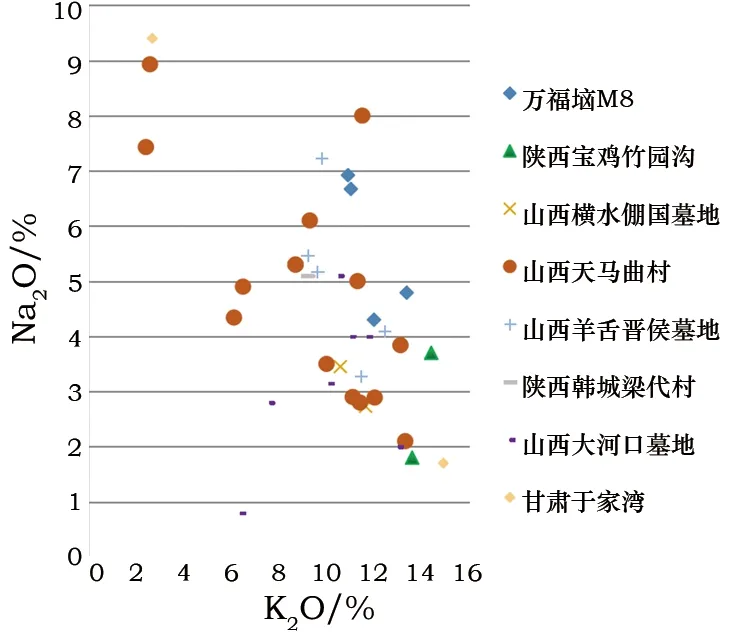

結合已發表所有費昂斯玻璃相的分析數據[7-13],根據Na2O、K2O關系作圖如下(圖11)。

根據圖11和表11可以看出,數據大致分為富鈉費昂斯和富鉀費昂斯兩組,富鈉費昂斯組所在墓葬屬于西周早、中期(天馬曲村M113、于家灣M94),富鉀費昂斯組所在墓葬屬于西周中-晚期。萬福垴遺址M8出土費昂斯的數據主要落在富鉀費昂斯組中,對M8的年代或許有一定提示作用。萬福垴遺址出土費昂斯可能是長江流域發現時代較早的費昂斯制品,此前在長江流域發現的費昂斯制品的時代多數為春秋至戰國時期。

圖11 已發表費昂斯制品玻璃相數據的Na2O、K2O關系圖Fig.11 Plots of Na2O versus K2O in faience of other sites

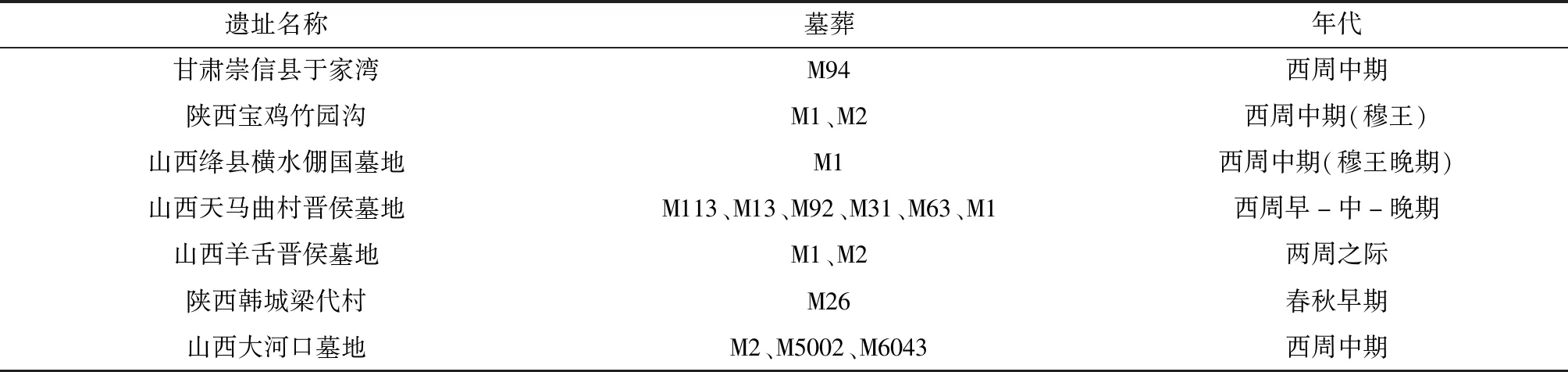

表11 已發表的其他西周—春秋早期出土費昂斯的遺址Table 11 Other sites of faience in the Western Zhou Dynasty

4 相關考古學問題討論

目前學界對費昂斯并非本土起源,而是由西方傳入的觀點已經達成共識,那么接下來就需要討論費昂斯的傳入方式。結合考古學研究與科技檢測分析,在費昂斯器物或者費昂斯制作原料由西方進口的情況下,其來源是相對不穩定的。而當費昂斯的原料來自西周本土甚至助熔劑配方體系被西周本土化之后,這也就代表了西周對費昂斯制作技術的完全掌握。伴隨費昂斯生產技術在西周的發展變化,西周社會對費昂斯的態度(使用群體)也在發生變化。費昂斯出土數量、使用方式的變化就是費昂斯獲得途徑發生變化的體現。

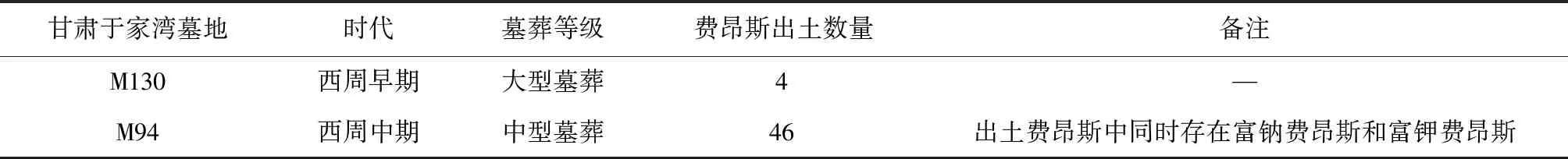

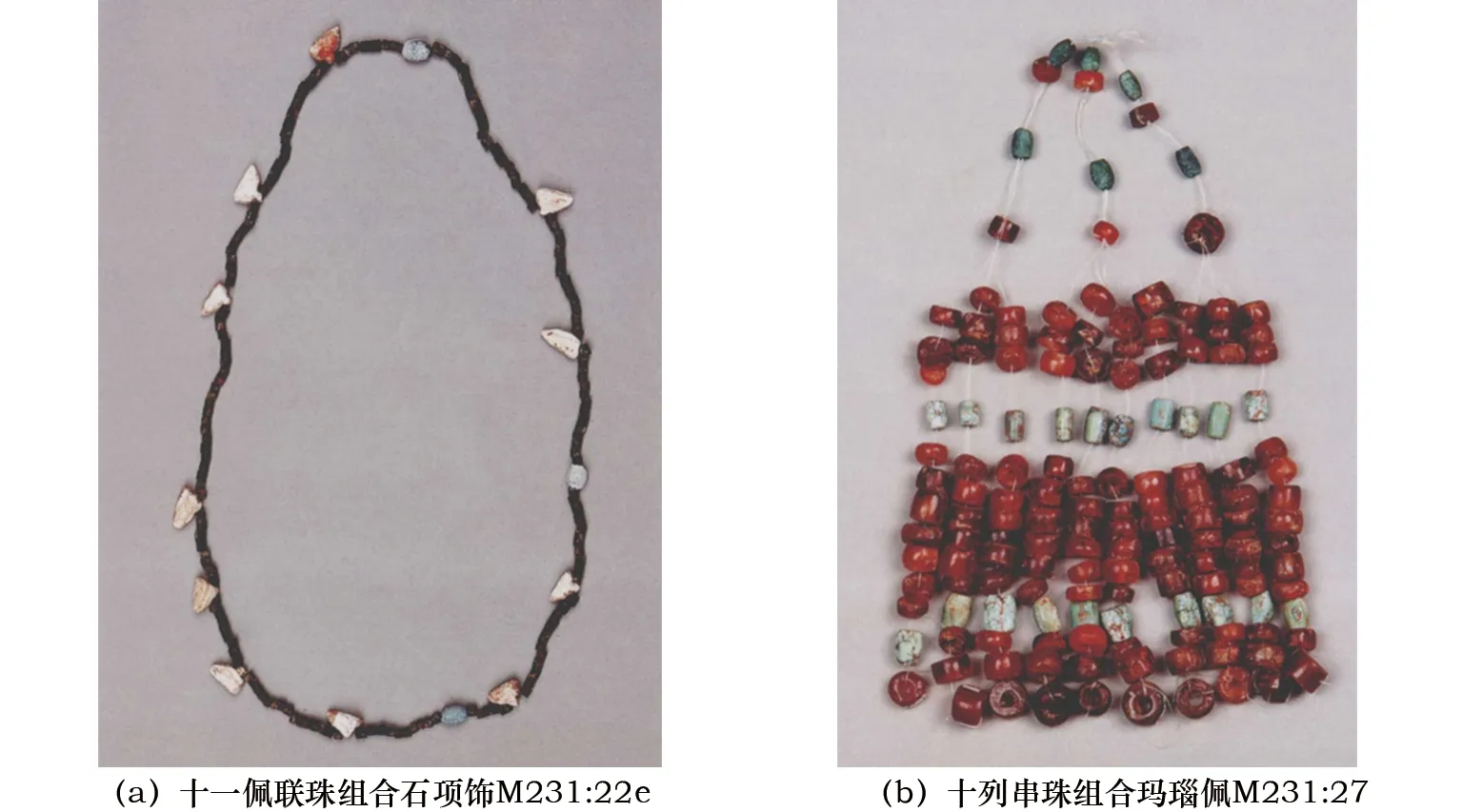

以河南平頂山應國墓地[10]與甘肅崇信于家灣墓地[11]出土費昂斯制品為例(表12和表13)。在應國墓地中的西周早期墓葬里,僅在應公夫人墓(M231)中出土費昂斯珠11件(兩座應公墓葬被盜),且費昂斯作為主石穿綴在項飾中,以瑪瑙和綠松石作為配石(圖12)。而在應國墓地的西周中期墓葬中,費昂斯制品從應侯到士一級貴族的墓葬中都有出土,且出土數量僅就M85應侯夫人墓就出土1 106件,費昂斯制品整體出土數量相較西周早期墓葬呈現一個激增的趨勢,同時費昂斯制品從主石變成了玉器、瑪瑙的配石或組玉佩的構件(圖13)。甘肅于家灣墓地中西周早期墓葬,僅大型墓葬M130出土費昂斯珠4件,而到了西周中期的中型墓葬M94出土費昂斯制品46件。

表12 應國墓地出土費昂斯情況統計表Table 12 Faience from tombs of Ying State

表13 崇信于家灣墓地出土費昂斯情況統計表Table 13 Faience from tombs of Yujiawan

圖12 應國墓地M231(西周早期)出土費昂斯制品Fig.12 Faience from Tomb M231 of Ying State

圖13 應國墓地M84(西周中期)出土費昂斯制品Fig.13 Faience from Tomb M84 of Ying State

根據科技分析及考古學觀察,得出以下分析和推測:西周早期,西方助熔劑體系的費昂斯(物品引進或技術引進)曾被當做稀有品對待且僅出現在高等級貴族墓葬中,中原地區發現的早期費昂斯制品很可能以富鈉及混合堿的西方助熔劑體系為主。而進入西周中期,則富鉀助熔劑體系開始出現,外來配方與本土配方兩大助熔劑體系并存。發展到西周晚期,中原地區發現的費昂斯制品就開始以富鉀的本土助熔劑體系為主。也就是說從西周中期到晚期,費昂斯制作技術被中原地區完全掌握并有了飛躍式發展,主要體現在費昂斯的助熔劑體系相對本土化、數量激增、造型多樣、使用人群廣泛,同時也失去其稀有品的地位。費昂斯開始從西周早期的諸侯級高等貴族獨有發展到西周中期—晚期普及到士一級較低等級貴族當中。本研究參考《周代用玉制度》[14]一書中對西周時期的時代劃分:西周早期指武王—昭王時期;西周中期指穆王—夷王時期;西周晚期指厲王—幽王時期。西周初年的武王、成王時期,其核心任務在于克殷并穩定新興政權;此后的康王、昭王和穆王也以開疆拓土、穩固四方為主要任務;而進入共王時期,社會整體相對平穩,西周王朝進入“文制”時期[14]。費昂斯技術變化發展的時間點與西周社會的變革時間大致相重疊,推測社會的穩定也對費昂斯制作技術的本土化與發展起到了不可或缺的作用。

費昂斯制品在西周時期的使用方式一般是與玉器、瑪瑙、綠松石共同穿綴,成為組玉佩、項飾、發飾等裝飾性器物,根據已有學者對周代佩玉制度的研究[14],上述裝飾性器物并非是反應身份地位的禮制用器。那么作為上述器物的組成構件,費昂斯也從未進入西周的禮制系統,而更可能是用于區分財富。究其原因,有以下推測:在費昂斯最初傳入中原地區時,不論是器物傳入,還是技術傳入,其來源是不穩定的,都不能為中原王朝所完全掌控,也就無法被成定制地系統使用,所以很難進入禮制規范當中;在中原地區完全掌握了費昂斯的制作技術之后,費昂斯不僅僅因為其已經可被大量生產而失去了“物以稀為貴”的特性,更讓中原地區的既往使用人群了解到了其原料的“本來面目”,費昂斯因此便失去了與玉比德的可能,這便斷送了其由“富”升“貴”的美好前景,費昂斯自此就被徹底排除在西周的禮制系統之外了。

5 結 論

通過使用掃描電子顯微鏡-能譜,確定湖北宜昌萬福垴遺址M8出土的料珠為富鉀、混合堿費昂斯制品,部分樣品釉層腐蝕,熔劑流失嚴重。經過對以往發表的費昂斯電鏡數據與考古相關資料的整理分析,認為西周時期的社會變革對其在中原地區的制作技術的本土化發展變化有很大影響。也正因為其制作技術的本土化及使用方式的變化,推測費昂斯制品應該從未進入西周禮制系統。