焦作馬村漢墓和白莊漢墓出土彩繪陶倉樓的科技分析

劉 鑫

(焦作市博物館,河南焦作 454100)

0 引 言

河南焦作地處黃河流域,有著豐富的文物古跡。在市區山陽故城周圍,出土了數以千計的陶器、銅器、鐵器等器物。彩繪陶倉樓是這些出土文物中的珍品之一,焦作市朱村漢墓出土的陶倉樓[1],焦作白莊41號墓出土的彩繪陶器[2]以及近年來焦東工地挖掘東漢墓葬出土的陶倉樓[3]、陶磨、陶井、陶奩、陶豬圈等珍貴漢代陶質文物是其集中體現。考古發掘報告顯示,我國迄今出土的陶倉樓主要集中在焦作,目前已出土各種陶倉樓100多座,其中比較完整的有60余座。

漢代彩繪陶倉樓在焦作如此密集出土,顯示當時焦作地區經濟活動已較為繁榮。這批彩繪陶倉樓現收藏于焦作市博物館,造型獨特,彩繪精美,具有極高的藝術價值。為了保護修復這批彩繪陶倉樓,選取了部分殘片開展了相關測試研究。

1 樣品與分析方法

1.1 樣品

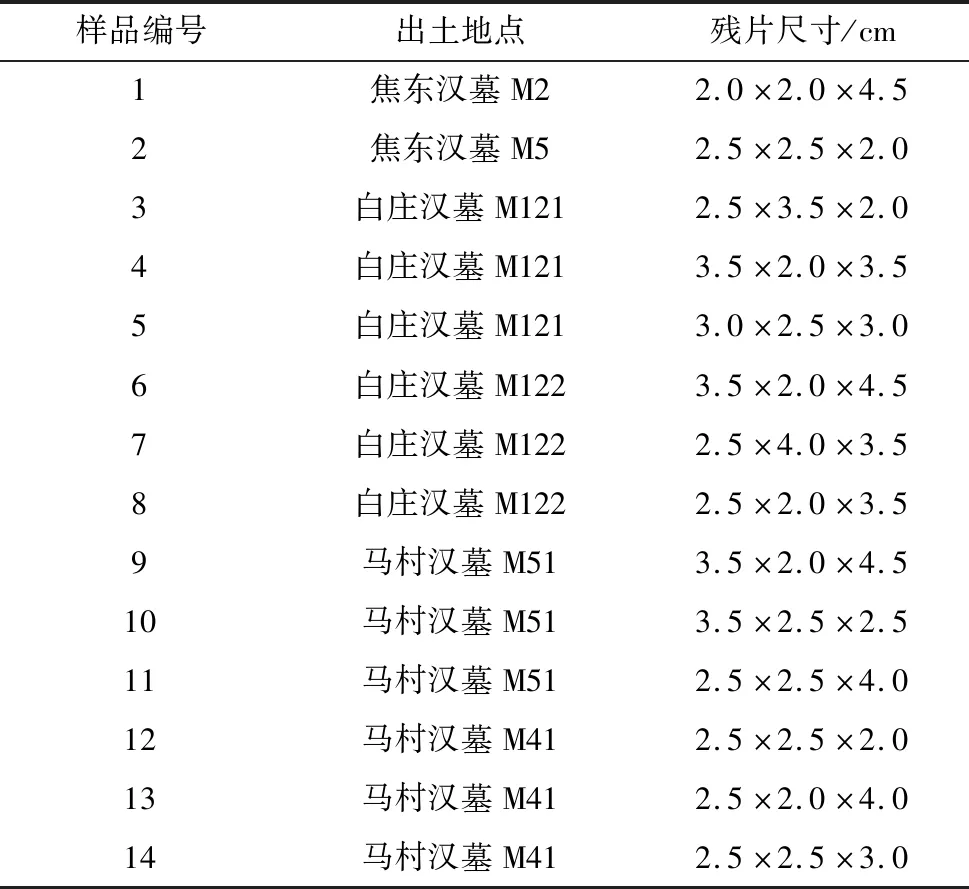

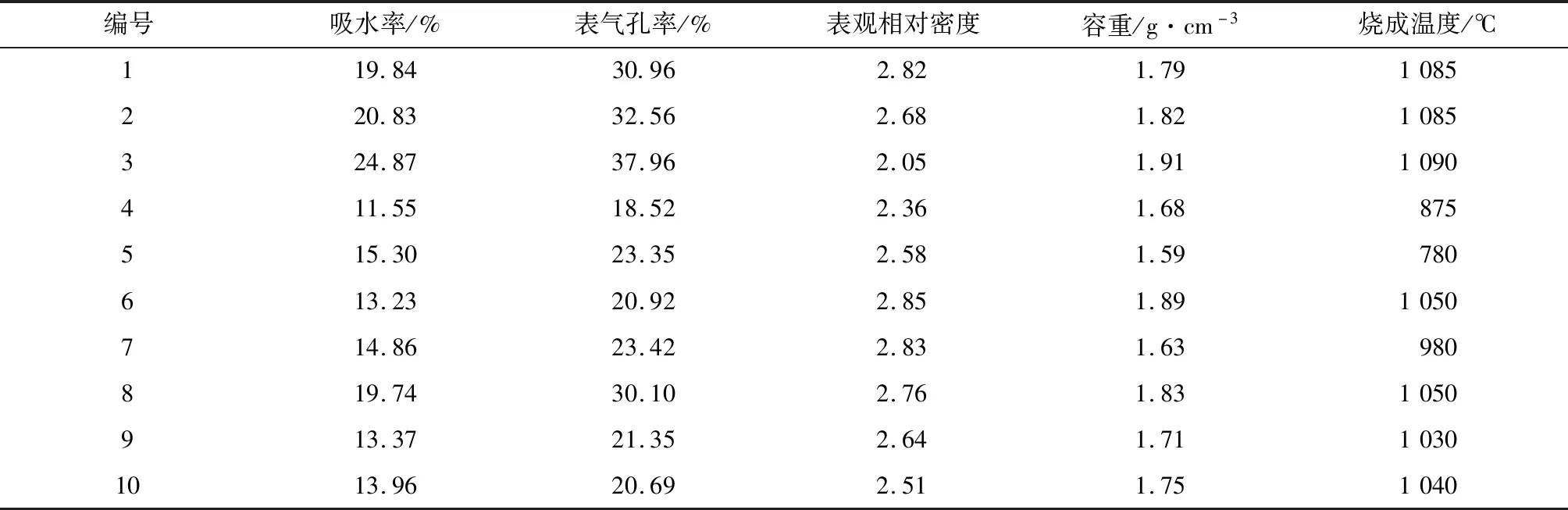

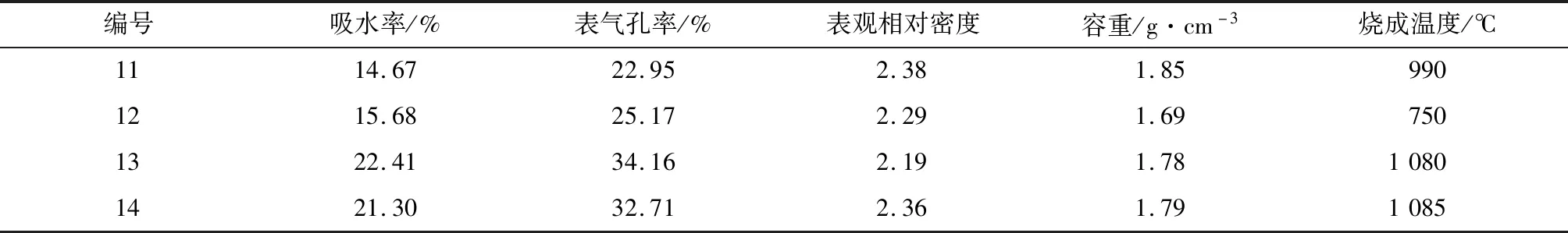

依據出土器物的類別、器型、薄厚等不同外觀特征,從庫房內采集了12件白莊漢墓和馬村漢墓出土的彩繪陶倉樓殘陶片,及2件焦東漢墓出土的彩繪陶倉樓殘陶片作為對照組。樣品基本信息見表1。

表1 焦作出土彩繪陶倉樓殘陶片樣品Table 1 Fragment samples of polychrome potteries excavated in Jiaozuo

1.2 實驗測試所用的儀器和材料

1) 儀器。D/max-3C型X射線衍射儀(日本理學),管壓35(r)V,管流35 mA;S-570型掃描電鏡(日本日立),操作電壓20 kV;放大倍數100倍~6 000倍;Axios advanced(PW4400)波長色散型X熒光光譜儀(荷蘭帕納科);402E熱膨脹分析儀(NETZSCH,德國);202 OA型數顯電熱恒溫干燥箱真空恒溫箱;JA2003N型電子天平(METTLER-TOLEDO,瑞士);DH型電熱恒溫培養箱;Leica DMLSP偏光顯微鏡;Struers Dap-v打磨機;Micro Gut3切割機;德國ATM Brilliant 210真空浸漬儀;紫外燈。SHB-Ⅲ型循環水式多用真空泵。

2) 材料。載玻片;24 mm×50 mm蓋玻片;600目Carborrvndvm Powder二氧化硅磨料;Buehler Epo Thin環氧樹脂;NORLAND OPTICAL ADHESIVE Ultraviolet Curing紫外固化膠;玻璃板;鉆石筆;一次性水杯;巴斯德滴管;鑷子;無水乙醇(上海市陶氏化學品有限公司),分析純;丙酮(上海市陶氏化學品有限公司),分析純。

1.3 實驗方法

1.3.1X射線衍射分析(XRD) 利用XRD對粉末樣品進行分析來獲取陶片胎體的結構信息。

1.3.2X射線熒光分析(XRF) 利用XRF來獲取殘陶片元素組成的常量分析信息(包括Na,Mg,Al,Si,P,K,Ca,Fe,Ti,Mn)[4-6]。依據國家標準(GSS-8和GSD-12)并行校準分析過程中的誤差。所有常量元素的誤差均為1%~2%。

1.3.3掃描電鏡(SEM) 利用掃描電鏡并對樣品表面噴金,用掃描電鏡測試表征陶胎內部結構形貌及風化情況的微觀顯微形態[7]。

1.3.4燒成溫度 吸水率和顯氣孔率是常用來表征陶器物理性能,根據國標GB/T 3810.10—2016[3]和GB/T 3810.9—2016[4],采用德國耐馳(Netzsch)公司生產的熱膨脹儀對陶片樣品測試。選取合適的樣品,用切割機將殘陶樣品切割成長條狀。將樣品在打磨機上打磨,制成測試樣品,放入熱膨脹儀中檢測,以5 ℃/min升溫速度從20 ℃升到700 ℃,再以10 ℃/min的速度升到1 200 ℃加熱。當溫度達到樣品原來的燒成溫度而繼續加熱時,膨脹曲線的走向會發生一定的變化,出現拐點,此時溫度可作為古陶器的燒成溫度[8]。燒成溫度測試數據見表2。

1.3.5巖相分析 依據殘陶片外觀確定樣品加工尺寸,放入切片機加工,切割出平剖面,將樣品放進塑料樣品盒,用環氧樹脂及鄰苯二甲酸酐完全浸泡并滲透,將樣品包埋并嵌入,為加快固化速度可用燈照射加速固化,肉眼觀察待陶片樣品完全嵌入樹脂后,取用粗砂紙拋光打磨,成型后再用細砂紙手工打磨,手工打磨拋光,將陶片樣品鑲嵌在其內,放在光學顯微鏡下仔細觀察并拍照。

1.3.6吸水率、表氣孔率 依據中華人民共和國國家標準:GB/T 3810.3—2006《陶瓷磚試驗方法第3部分:吸水率、顯氣孔率、表觀相對密度和容重的測定》[9]和GB/T 3299—1996《日用陶瓷器吸水率測定方法》[10]測試出土殘陶片的吸水率和表氣孔率。

2 實驗檢測結果

2.1 XRD測試結果

測試結果見表2。可知,焦作白莊漢墓出土彩繪陶倉樓殘陶片和焦作馬村漢墓殘陶片由石英、透輝石、鈣長石、鈉長石、微斜長石、方解石等組成。

表2 焦作出土彩繪陶倉樓殘陶片XRD分析結果Table 2 XRD results of polychrome potteries excavated in Jiaozuo

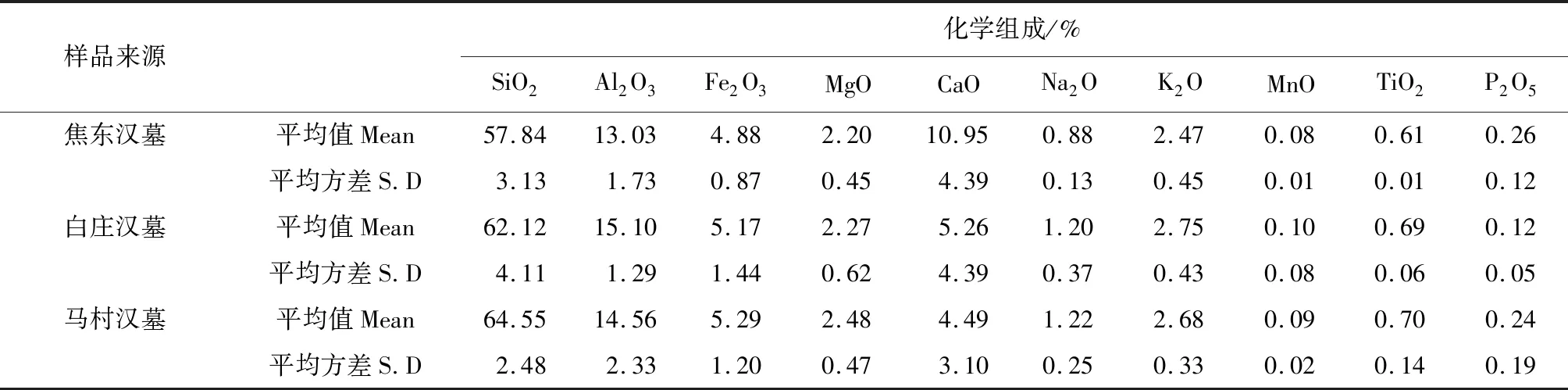

2.2 XRF測試結果

對14件樣品和殘片表面土壤元素分析,按照考古工地算術平均值和標準方差統計對比,檢測結果見表3,與焦東漢墓出土陶片相比,白莊漢墓和馬村漢墓兩處考古工地出土的陶片所含元素所占比例非常接近,SiO2含量平均值的差異大約2.3%;Al2O3含量平均值的差異大約0.6%。FeO、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O和TiO2這些作為助熔劑,既有助于陶器的燒結,其含量總和又限制著陶器燒成溫度的上限。根據陶胎SiO2、Al2O3的含量以及助熔劑含量,可見這批漢代陶器所用的黏土為高硅質黏土(以高SiO2、低助熔劑為特征)類型。

表3 焦作出土彩繪陶倉樓殘陶片XRF分析結果Table 3 XRF results of polychrome potteries excavated in Jiaozuo

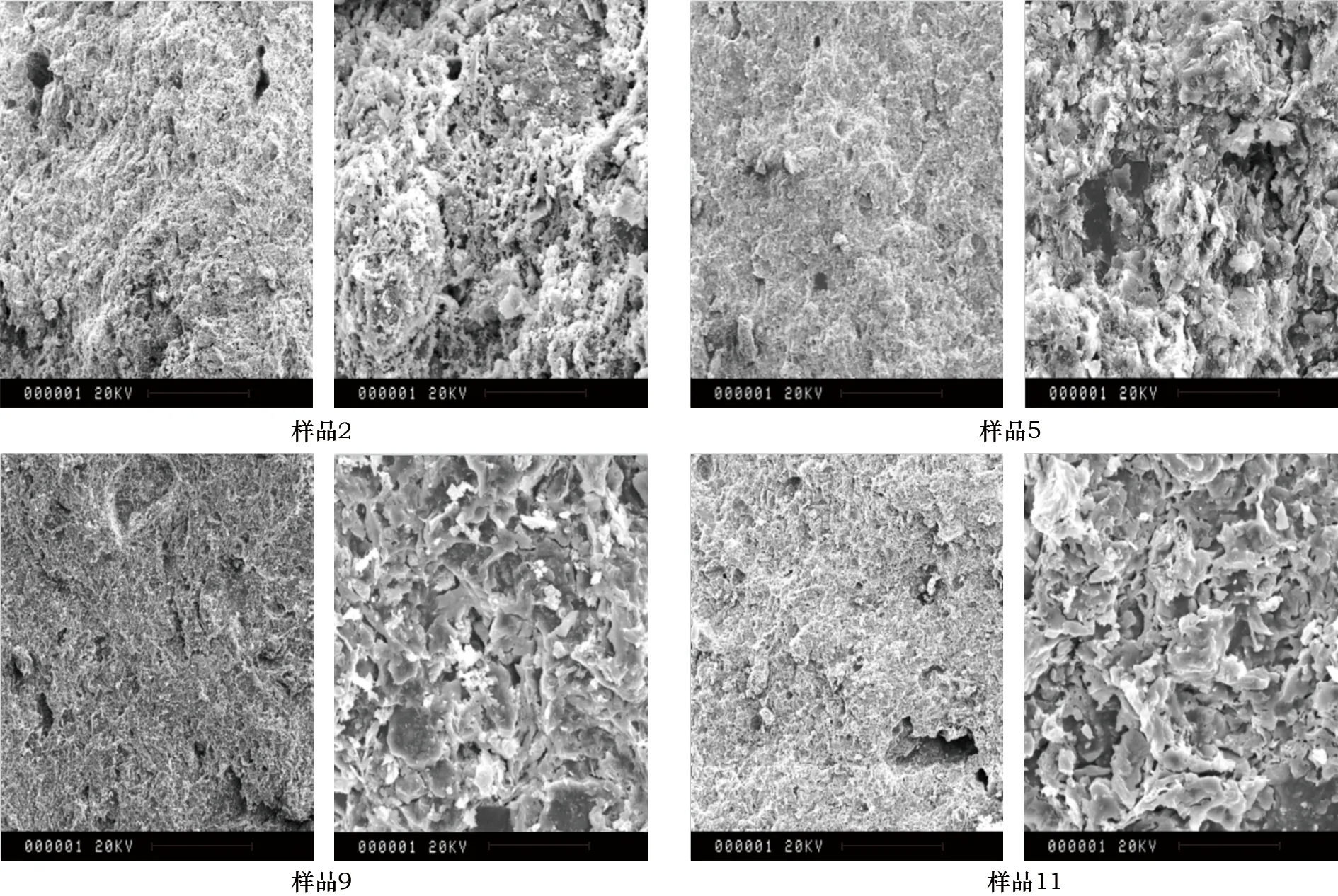

2.3 掃描電鏡測試結果

掃描電鏡測試結果見圖1(篇幅所限,僅列出較典型的4個樣品),可以看出將陶片放大100倍時,陶胎結構比較密實,并未出現孔洞和粉化。當放大1 000倍時,大部分陶片層狀結構密實均勻,孔隙完好,僅有非常少量破碎,其中2、5號陶片有疏松粉化。總體而言陶片樣品整體微觀結構保存較好,結構完整和強度穩定。

圖1 焦作漢墓出土部分陶片掃描電鏡100倍(左)、1 000倍(右)照片Fig.1 SEM pictures of some fragments of Han Dynasty polychrome potteries excavated in Jiaozuo

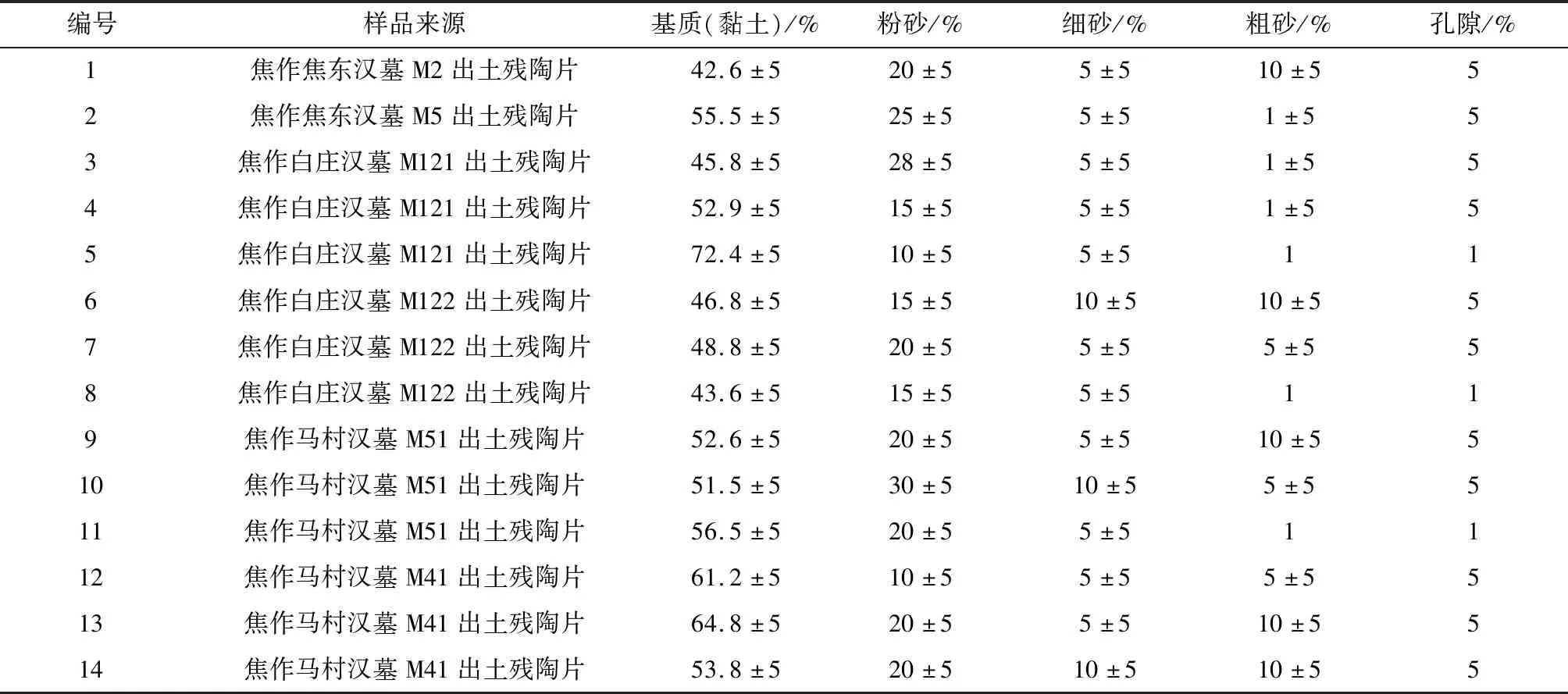

2.4 巖相分析測試結果

焦作漢墓出土陶片巖相物質含量分析結果見表4,經分析發現:

表4 焦作漢墓陶片巖相常見物質含量結果Table 4 Analysis results of the fragments from Han Dynasty polychrome potteries excavated in Jiaozuo

1) 陶片均含有黏土、粉砂、細砂、粗砂、孔隙等物質,因器物不同這些殘片所含物質配比有所不同。巖相發現黏土含量大多為40%~60%,少數為60%~70%;粉砂大多為10%~20%;細砂、粗砂大多為5%~10%,另外有的樣品中還有少量碳酸鹽孔隙,多在5%以下,顯然這批陶為加砂陶。

2) 砂子的比例較為固定,推測可能是人為加入孱合料,以保證陶器質量,改善陶器的耐冷熱驟變性能。部分樣品中還有少量孔洞和方解石微粒集合體,它們呈條痕狀或長條狀定向分布,顯然代表人工制作的痕跡。

3) 編號為6、9、10、11、13號樣品出現了細蠕蟲狀定向分布的瓷化現象,可見無論從白莊漢墓,還是馬村漢墓,它們在正交偏光下全黑,在單偏光下透明,表明它們是玻璃物質,表明燒制溫度較高,少量組分所發生瓷化(玻璃化),很可能是巖裂隙填充形成的。這亦從另一側面佐證了部分樣品燒成溫度較高。

2.5 吸水率、表氣孔率測試結果

吸水率、表氣孔率、燒成溫度測試數據見表5,經分析統計可知,樣品的吸水率集中于11.55%~24.87%,表氣孔率集中于18.52%~37.96%。吸水率、表氣孔率越大,說明陶片越疏松。燒成溫度差異較大,范圍大致為750~1 090 ℃。推測燒制溫度的差距與陶片內所含K、Ca等助熔劑含量有關。燒成溫度越高,陶片固結度越好,致密程度越高。

表5 焦作漢墓出土陶片吸水率、表氣孔率、燒成溫度測試結果Table 5 Water absorption,porosity and firing temperature of the fragments from Han Dynasty polychrome potteries excavated in Jiaozuo

(續表5)

3 結 論

通過對焦作漢墓出土的14個陶片樣品進行測試,得出以下結論:

1) 采用X射線衍射分析儀、X射線熒光分析儀、掃描電子顯微鏡、偏光顯微鏡、熱膨脹儀等對焦作馬村漢墓和白莊漢墓出土陶片樣品進行了結構、元素、顯微、物相、物理性能的科學分析,綜合檢測結果發現:這批陶片為當地取土燒制的加砂陶、陶片結構較密實,燒成溫度和巖相分析驗證部分陶片有釉化現象,但吸水率和表氣孔率較高說明總體仍是陶器。

2) 殘片樣品巖相檢測結果揭示了陶片中所含總體物質成分,包括基質、粉砂、砂礫及孔隙;無論是否經歷了再加工,都蘊含有產地信息。陶片原料作為“指紋信息”,帶有其產地的特征。這些“指紋信息”能夠基本完好地保存于其燒制產物—陶器中,即原料的化學成分在燒制過程中不會或基本不會發生變化。從巖相結果來看,焦作馬村漢墓和白莊漢墓出土陶片主要由石英、透輝石、鈣長石、鈉長石、微斜長石、方解石等物質組成。漢代制陶時胎體含砂粒很常見,這些砂往往是當地巖石經過地質作用風化、侵蝕、搬運后逐漸形成的,砂粒的組成較為復雜,主要集中在硬度較高的石英、長石以及其他有色礦物等,巖相檢測、儀器分析、礦物學方法與陶器外形、顏色和紋飾等陶器外部信息結合在一起,為陶器產地和分類提供了基礎。

3) 隨著近些年的考古發掘,焦作地區出土大量漢代彩繪陶倉樓,其制作形式從豪華走向簡易[11],從繁榮走向衰退,直至到西晉時期陶倉樓這種實體形式逐漸消失[12],轉變成為墓葬墓壁上的磚砌模型,陶倉樓慢慢退出了陪葬明器的行列[13]。馬村漢墓和白莊漢墓這兩處陶倉樓的出土,為研究東漢中晚期的社會經濟、建筑結構、喪葬習俗提供了寶貴的實物資料[14]。