牽住交通運輸行業脫碳化的“牛鼻子”

文|劉岱宗

中國能否如期如愿達成碳中和目標,交通運輸行業將是關鍵領域之一,需要提早統籌布局。

氣候變暖的日益加劇讓控制全球溫升在1.5°C 以內的重要性不斷加強。為了實現《巴黎協定》的目標,21世紀下半葉左右,全球二氧化碳排放必須降至零。2020年9月,中國國家主席習近平宣布的2060年碳中和目標意義重大—對中國而言,這不僅彰顯了中國的氣候雄心,還將幫助中國加速技術創新與產業升級,有助于中國形成綠色可持續的新經濟發展模式;對世界而言,中國所做的承諾不僅將激勵國際社會達到更接近溫升1.5°C 之內的目標,也將為其他國家樹立榜樣。在中國宣布目標的幾周內,日本和韓國也先后推出了各自的碳中和目標。

觀眾在2020世界工業設計大會“中國優秀工業設計獎”作品展上拍攝自動駕駛七模塊有軌電車模型

深度脫碳的關鍵領域

在中國,實現碳中和意味著大幅減少碳排放。世界資源研究所(WRI)研究指出,能源生產、工業、交通運輸、建筑以及農業和用地五大行業必須深度脫碳。雖然中國交通運輸行業二氧化碳排放僅占總排放量的9%,是能源生產和工業之后的第三大排放源,但其脫碳難度卻是最高的。以與中國經濟結構類似的制造業大國德國為例,德國從20世紀90年代開始重碳經濟脫碳化,到2017年,其溫室氣體排放總量較1990年下降了1/3,但唯獨交通運輸行業的溫室氣體排放量不降反升。由此可見,中國能否如期如愿達成碳中和目標,交通運輸行業將是關鍵領域之一,需要提早統籌布局。

2021年2月份國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》,作為“十四五”交通規劃的指導性文件,明確指出了中國交通領域二氧化碳排放應盡早達峰,且2035年二氧化碳排放強度相比2020年顯著下降。鑒于交通運輸行業的碳排放有方式眾多、結構復雜、統計困難的特點,因此找到“牛鼻子”對于該領域的減碳工作至關重要。道路交通就是其中最具減排潛力的部門。

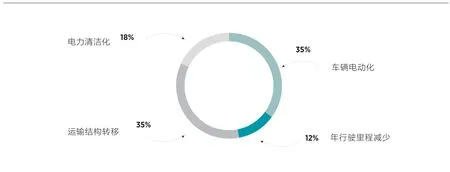

從基準情景到1.5C溫控情景:2050年不同措施減排量貢獻度分析

《中國氣候變化第二次兩年更新報告》表明,2019年中國交通運輸部門的排放中,道路交通排放占比高達84.1%。作為制造業和生產大國以及全球領先的線上消費經濟體,中國貨運耗能占比高達50%,遠高于國際37%的平均值,還有極大的減排空間。另外,道路客運交通方面,小汽車和摩托車耗能占比高達45%,公共交通僅占4%,而自行車等方式的排放更是可以小到忽略不計。因此,綠色出行比例的結構性調整和對小汽車進行電動化,對實現客運交通領域的碳中和來說一樣重要。

如何實現道路交通行業碳中和

放眼全球,歐美等發達國家也正試圖利用“綠色新政”將交通運輸行業的脫碳化作為驅動后疫情時代經濟復蘇、轉型的重要抓手。歐盟在其出臺的《歐洲綠色協議》中指出,要通過提升鐵路貨運和內河航運的運力、發展智能網聯汽車產業與智慧交通系統、加大新能源汽車充電基礎設施建設等措施加大對綠色交通基礎設施的投資。美國拜登政府的“救助美國計劃”也對交通行業多有關注,包括加強城際軌道交通建設投資、維持公共交通正常運營、加速新能源汽車產業發展與充電基礎設施推廣、發展自動駕駛汽車產業等。

近年來,中國制定并實施了一系列道路交通領域應對氣候變化的政策,同時,科技的發展和突破也將道路交通行業帶入了“百年一遇”的技術變革期。電池、新能源汽車等清潔技術飛速發展,人工智能、大數據技術也在交通行業得到快速應用。在中國,新能源汽車推廣數量占據全球半壁江山,共享單車、自動駕駛等綠色出行領域的發展引領著國際潮流,為交通領域減排帶來了前所未有的機遇。

然而,要想實現從“達峰”到“中和”,中國道路交通行業的二氧化碳排放量需要在30年內從峰值降至零和,這不僅需要大刀闊斧的政策改革,如貨運結構的深度調整,更需要低成本的減排技術突破,如氫燃料電池重型貨車的應用。世界資源研究所(WRI)2019年發布的研究報告《中國道路交通2050年“凈零”排放路徑》中建議實施以下重點減排行動與配套政策,包括:

一是通過交通運輸方式的模式轉移,為碳中和目標貢獻35%的減碳量:發展多式聯運,開發“公轉鐵、公轉水”和多式聯運的新貨運模式。同時推廣城市綠色出行、加大對公共交通的路權保障、借助車聯網與數字道路基礎設施的推進、合理分配城市街道功能空間、實施區域化步行和自行車系統規劃。

二是通過車輛燃料的脫碳化,為碳中和目標貢獻35%的減碳量:加速車輛電動化與低碳燃料替代。除了推廣新能源乘用車外,進一步加速城市物流與城際貨運領域車輛電動化進程。

三是通過減少車輛行駛里程,為碳中和目標貢獻12%的減碳量:建立基于“碳價”的道路交通客、貨運收費機制,建立碳價入費機制。并利用各地零排放區試點示范工作,充分挖掘交通碳中和市場化機制。

此外還有18%的減排量需要跨部門合作,通過清潔電網、可再生能源來實現。

“十四五”時期是中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年。繼續深化交通系統脫碳化改革,制定具有中國特色的道路交通“凈零”排放路徑并盡快開展試點工作,不僅可以驅動后疫情時代的經濟綠色增長,還能推動碳達峰、碳中和工作有效推進。