基于Mann-Kendall的嘉陵江流域降水量時空分布規律研究

周 珍

(招商局生態環保科技有限公司,重慶 400067)

隨著全球變暖,降水也在時間和空間分布上發生變化,降水量的變化是導致極端氣候自然災害的重要原因,區域范圍內降水時空變化的研究越來越受到重視。區域氣候變化特征主要表現為區域降水量的變化[1]。國內外許多專家學者對不同時間、不同地區的降水要素變化進行了不同程度的討論分析,并且對不同流域及尺度的降水變化研究作出重要貢獻[2-3]。孫燕等[4]在華東地區展開了研究,利用氣象站逐日降水觀測資料、NCEP/NCAR再分析資料和逐月環流特征指數,統計分析了該地區冬季5種降水相態的時空演變特征,發現了華東地區的雨、雪地理分界線及冬季不同降水相態明顯的年際波動變化。劉原峰等[5]對黃土高原區不同降水相態的時空分布特征進行了分析,得出了該區域的雨雪分界線,并發現黃土高原區降雨年際波動明顯,而降雪的波動不是很明顯,兩者都呈下降趨勢。雨夾雪和霧(露、霜)這幾種降水相態年際波動較小且有增加的趨勢。龍柯吉等[6]采用線性趨勢法、Mann-Kendall突變檢驗統計分析了四川省不同相態降水的年平均、月平均日數在時間及空間上的變化特征以及雨雪轉換情況,得出四川地區雨、雨夾雪、雪3類降水相態年發生日數總體都在減少的結論。

近年來,由于全球變暖,嘉陵江流域洪澇災害時常發生,嚴重影響流域內經濟發展。本文以嘉陵江流域為研究對象,對嘉陵江流域降水量的時空變化特征進行研究,對促進水資源的合理配置和提前應對自然氣候災害發生作出更合理的對策提供理論依據。

1 研究區概況

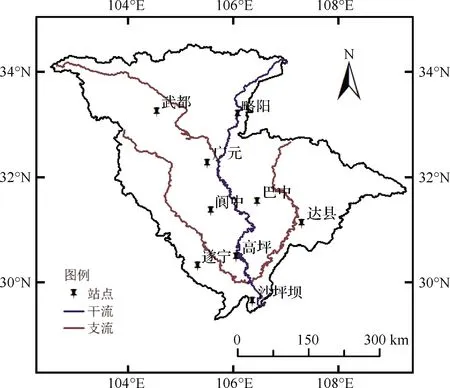

嘉陵江流域面積16萬km2,河流長度約1120km,流域內水土流失較為嚴重,生態環境等問題備受學者們的關注[7]。本文利用嘉陵江流域廣元、武都、略陽、沙坪壩、閬中、巴中、達縣、遂寧、高坪區9個氣象站點的降水量氣象要素(見圖1),分別從季、年的時間劃分角度對該流域1961—2018年的降水強弱時間周期及降水分布特征進行分析。

圖1 嘉陵江氣象站點分布

2 研究方法

Mann-Kendall方法(簡稱M-K方法)是一種非參數、基于秩的方法,適用于檢測非線性趨勢。M-K方法不需要數據來擬合特定的概率分布,非常適合氣象學和水文學中的長時間序列分析。本文以嘉陵江流域1961—2018年的逐月降水量數據為基礎,采用M-K方法及線性回歸方法進行降水量年際變化趨勢分析。

3 降水量時間變化特征

3.1 降水量的年際變化特征

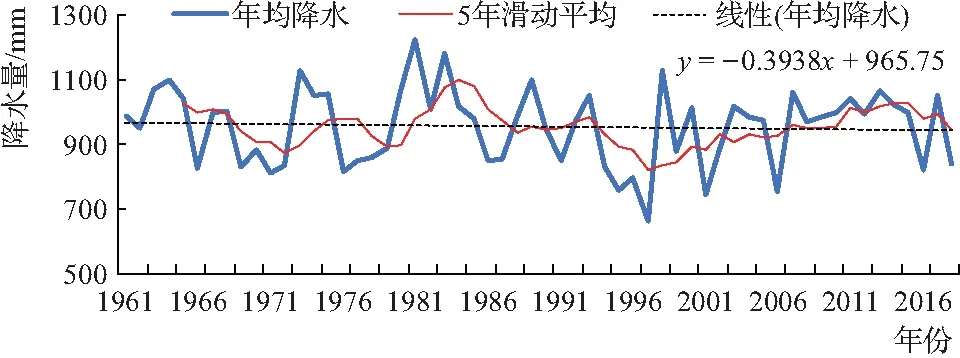

嘉陵江流域1961—2018年的年均降水量為954.1mm,整體呈下降趨勢,趨勢方程為y=-0.4405x+966.67,降水年均變化傾向率為-4.41mm/10a,變化傾向率未通過α=0.05的顯著性檢驗,說明減少趨勢不明顯,由趨勢方程可知在58年內降水量減少了25.55mm。嘉陵江流域年降水量波動范圍較大,在58年的觀測中,降水量最大1223.7mm,最小660.1mm,分別出現在1981年和1997年,最大最小降雨量相差563.6mm。通過嘉陵江流域年均降水量變化的5年移動平均曲線可以看出,1961—1984年年均降水量波動范圍較大,1985—1996年年平均降水量波動較大且呈下降趨勢,1997—2015年年平均降水量則呈小幅波動增加趨勢,2016年以來年平均降水量呈緩慢下降趨勢(見圖2)。

圖2 嘉陵江流域年均降水量變化趨勢

3.2 降水量季節變化特征

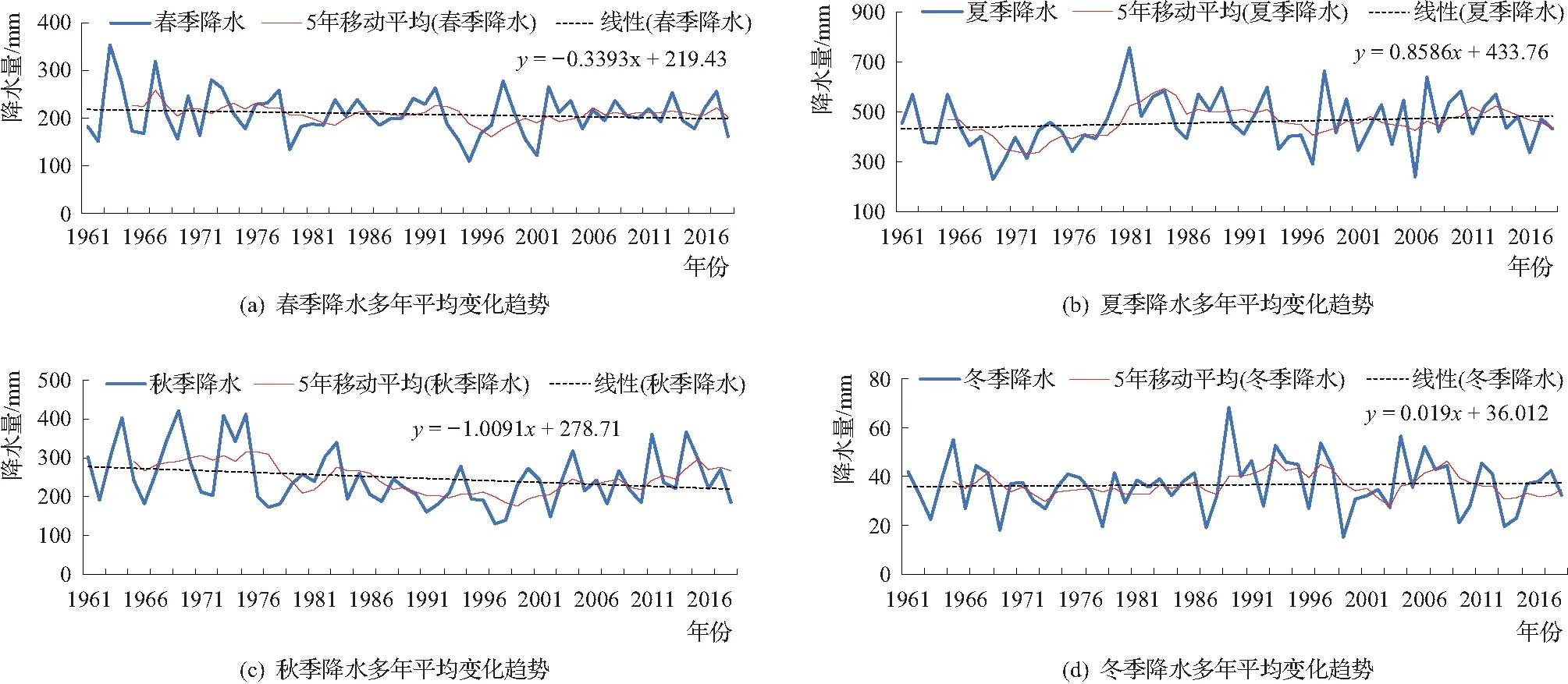

由圖3可知,嘉陵江流域1961—2018年的降水量在春秋季節整體呈減少趨勢,在夏冬季節呈增長趨勢。由5年滑動曲線可以看出,各季節降水量具有不同的階段性變化特征。春季,最大季降水量出現在1963年,為353.6mm,最小季降水量出現在1995年,為109.4mm,所以春季降水最大振幅為244.2mm,從圖3可以看出,1961—1976年及1991—2001年兩段時間降水波動較大,其余時間段為窄幅波動,降水量偏少,且呈緩慢下降趨勢。夏季,最大季降水量出現在1981年,為756.9mm,最小季節降水量出現在2006年,為239.9mm,所以夏季降水最大振幅為517.0mm,從圖3可以看出,1961—1981年及1996—2006年兩段時間降水波動較大,并且在這兩段時間出現了多次降水的枯豐交替,其余時間段為窄幅波動,降水量偏少,整體呈上升趨勢。秋季,最大季降水量出現在1969年,為422.9mm,最小季降水量出現在1997年,為130.7mm,所以秋季降水最大振幅為292.2mm,從圖3可以看出,在整個時間段內降水的波動幅度比較大,整體呈下降趨勢。冬季,最大季降水量出現在1989年,為68.3mm,最小季降水量出現在1999年,為15.2mm,所以冬季降水最大振幅為53.1mm,整體呈緩慢上升趨勢。

圖3 嘉陵江流域不同季節降水量變化趨勢

3.3 降水突變分析

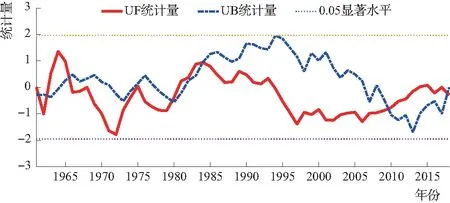

采用M-K方法對嘉陵江流域1961—2018年降水進行顯著性檢驗。在置信水平0.05的基礎上,嘉陵江流域年平均降水量的UF和UB曲線存在多個交叉點,分別發生在1961年、1962年、1966年、1975年、1980年、1984年、2010年和2018年,所有的交叉點都在置信區間內,表明在研究時間范圍內降水存在多個突變點,振蕩劇烈。

從圖4中UF和UB變化趨勢可知,1962年、1975年、1980年和2010年4個突變點表示年均降水量由多向少轉變,1961年、1966年、1984年和2018年4個突變點表示年均降水量開始由少向多轉變,其中1966年和1984年兩個點變化趨勢最明顯,年均降水量從1984年開始明顯減少,此后,流域長期處于一個相對干旱的時期。

圖4 嘉陵江流域年均降水量突變M-K檢驗

4 降水量空間分布規律

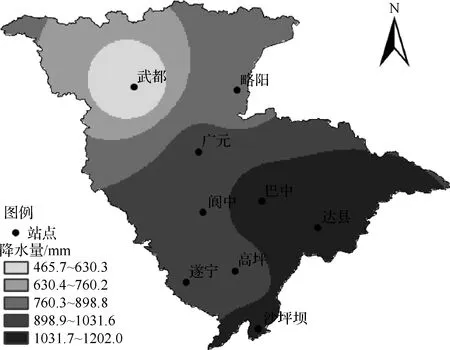

圖5為嘉陵江流域年降水量空間分布圖。從圖5中可以明顯看出,降水呈梯度變化,東南方的降水明顯強于西北方降水。降水量最高與最低的站點分別為達縣1202.0mm和武都465.7mm,兩個地區相差736.3mm,說明年均降水量分布不均勻且地域性差異較大。從圖5可以明顯看出,降水量分布存在著3個區域,沙坪壩、達縣和巴中區域降水量最為充沛,降水量為1031.7~1202.0mm,為洪澇多發區域;高坪、遂寧、閬中和廣元降水量為898.9~1031.6mm;在流域的西北部地區即廣元以北,降水量最低,為465.7~898.8mm。

圖5 嘉陵江流域年降水量

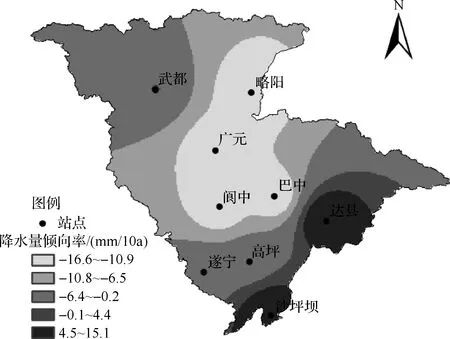

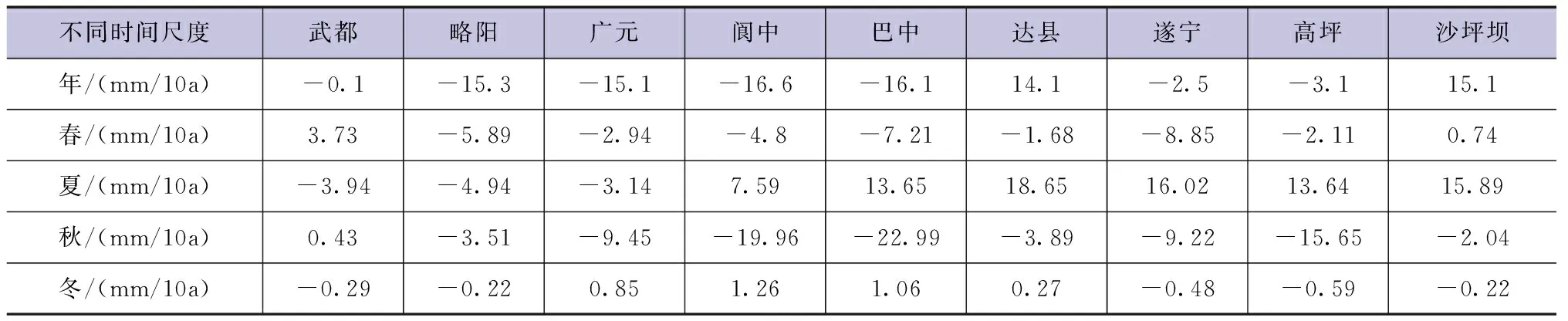

圖6為嘉陵江流域年均降水量變化傾向率的空間分布圖,表1為嘉陵江流域不同時間尺度降水量變化傾向率。由圖6和表1可知,嘉陵江流域內9個站點年均降水量變化傾向率大部分為負值,只有達縣和沙坪壩兩站降水變化傾向率為正值,說明這個區域的降水呈增長趨勢,其余站點降水量呈下降趨勢。從圖6中還可以明顯看出,流域內降水變化傾向率中部地區減少最快,略陽、廣元、閬中和巴中受氣候變化影響最為嚴重,年降水變化傾向率分別為-15.3mm/10a、-15.1mm/10a、-16.6mm/10a和-16.1mm/10a。遂寧、高坪和武都年降水變化傾向率分別為-2.5mm/10a、-3.1mm/10a和-0.1mm/10a,說明這幾個地區降水變化幅度較小。

圖6 嘉陵江流域變化傾向率的空間分布

表1 嘉陵江流域不同時間尺度降水量變化傾向率

5 結 語

本文以嘉陵江流域為研究對象,利用1961—2018年流域9個氣象站的逐月降水觀測資料,從不同時間尺度上對研究區降水多年平均變化趨勢進行分析,并且對流域多年平均降水量進行M-K突變檢驗,最后從年降水量和變化傾向率兩個方面對嘉陵江流域多年平均降水量空間分布進行討論,分析了流域內9個站點不同時間尺度范圍內降水的時空變化,該研究有利于促進流域內水資源的合理配置,可為提前應對自然氣候災害發生作出更合理的對策提供理論依據。