中共五大歷史回眸

王平

中共五大概覽

1927年4月12日,蔣介石發動“四一二”反革命政變,造成革命聯合陣線內部的巨大變動與分化。4、5月間,國民黨中央黨部決議在湖南、湖北等省組織特別委員會,檢查各級黨部、各級政府機關、各種民眾團體的一切言論和行動。同時,一系列限制工農運動的法令和條例也陸續出臺。中共五大即是在這樣一個非常時期召開的一次非常會議。就在4月28日,也就是會議第二天,黨的創始人李大釗等20名革命者從容走上絞刑臺,英勇就義。

從黨的四大到五大的兩年零三個月時間里,大革命高潮的勃然興起和工農運動的風起云涌,使黨的力量迅速發展,黨員人數從994人猛增至57967人,增長了近60倍。陳獨秀、蔡和森、瞿秋白、毛澤東、任弼時、劉少奇、鄧中夏等82人,這些被蔣介石通緝捉拿的“共黨首要分子”肩負著挽救革命的重任,代表著全國 57967 名黨員,毅然出席大會。以羅易、多里奧、維經斯基組成的共產國際代表團參加了大會,由譚延闿、徐謙、孫科組成的國民黨代表團到會祝賀。汪精衛也應邀列席了一天會議。

會前,共產國際發來指示,要求中共五大的一切政治決議“都完全應以共產國際執委會第七次擴大全會關于中國問題的決議為依據”。據此,陳獨秀主持大會并作了《政治與組織的報告》;共產國際代表團團長羅易作了《中國革命問題和無產階級的作用》的講話;瞿秋白、蔡和森、毛澤東、任弼時、惲代英等代表作了發言,批評了陳獨秀右傾錯誤。經過斗爭,會議否決了陳獨秀“向西北去”的錯誤主張,提出了爭取無產階級對革命的領導權、建立革命民主政權和實行土地革命等一些正確原則。

會議期間,毛澤東一如既往地關注農民問題。參會前,他曾邀請彭湃、方志敏等各省農民協會負責人開會,議定出了一個廣泛地重新分配土地的方案。他把這個方案提交給大會,但陳獨秀沒有把它拿出來討論。大會雖然在原則上肯定了土地革命的重要性,認為“應該以土地革命及民主政權之政綱去號召農民和小資產階級”,但沒有提出具體的措施。

大會第一次設立中央政治局及常委,將中央的日常工作機構與決策機構分開;選舉產生了中央監察委員會,建立了紀律檢查制度;明確黨的指導原則是民主集中制;將黨的組織系統劃分為中央委員會、省委、市(縣)委、區委四級,在黨的建設方面作出許多開創性貢獻。然而,當時我黨面臨最緊迫的問題是組織和發展由黨直接領導的革命軍隊,大會卻并沒有認真討論軍事問題,更沒有在這方面制定有力的措施,認為只要依靠以唐生智等武裝力量為支柱的武漢國民政府和馮玉祥的國民軍,就能夠實現大會規定的任務。

由于認識的局限性,大會對無產階級如何爭取革命領導權,如何領導農民實行土地革命,如何對待武漢國民政府和國民黨,特別是如何建立黨領導的革命武裝等問題,都沒有作出具體回答、提出具體措施,這樣自然難以承擔起挽救革命的任務。

創立中央監察委員會

中共中央監察委員會的誕生有著深刻的歷史背景。中國共產黨創建之初,黨內民主不健全,在迅猛發展的革命形勢下重視發展黨員的數量而忽略了質量,不免混進一些不純分子,雖然人數不多,卻嚴重影響著黨的聲譽。從中央到地方各級組織的黨內監督成為亟待解決的問題。蘇聯共產黨設立監察委員會的經驗,也引起了中共中央的注意。

五大以前,黨內監督權由中央及地方各級執行委員會直接行使。中共五大選舉產生了黨的歷史上第一個中央紀律檢查機構——中央監察委員會,即中央紀律檢查委員會的前身。之后,這一機構便在中央延續至今,中國共產黨的監督制度成為根本制度固定下來。

首屆中央監察委員會由 10 人組成。10人中,蔡以忱、許白昊是湖北人。有8人先后犧牲,6人在1927 年至1928 年間,獻出了年輕的生命,1人在戰爭年代下落不明,最終僅1人看到了新中國的成立。由于委員們大多過早地在革命中英勇犧牲,還未來得及投身于黨的紀律建設事業,導致第一屆監察委員會后來沒有發揮更大的作用。

1927年6月1日,根據五大精神,中共中央政治局會議通過《中國共產黨第三次修正章程決案》(通常稱為五大黨章)。當時大革命處于低谷,五大黨章是我黨歷史上唯一一部不是在黨的全國代表大會上通過,而是在之后的政治局會議上通過的黨章。五大黨章首次設立“監察委員會”專章,在黨的歷史上第一次規范了黨內紀檢監察機關的設置和職能,提出監察委員會的首要職能為“鞏固黨的一致及權威”,這是我黨從制度上關于紀檢監察體制的首次規定。同時,黨章中既有紀律專章,又有紀律檢查機構專章,從制度上實現了黨的紀律建設要有專門的機構來實施維護的目標。

另外,大會通過的《組織問題議決案》第一次明確地提出了“政治紀律”這個概念,其第三條指出“黨內紀律非常重要,但宜重視政治紀律,不應將黨的紀律在日常生活中機械地應用”;而五大黨章中,紀律一章的六條內容里,有五條直接涉及政治紀律,如:強調了要執行黨部機關的決議、對不執行上級機關決議的紀律處罰、決議形成的基本原則及下級機關對上級機關決議提出抗議的程序等,進一步凸顯了政治紀律的重要性。

從武昌轉移到漢口

1926年12月,隨著北伐軍勝利攻克武漢三鎮之后,國民黨中央、國民政府從廣州遷往武漢,武漢成為大革命的中心。根據形勢需要和共產國際關于“黨中央要設在國民黨中央的所在地”的指示,至1927年4月,駐上海的中共中央機關及第四屆中央局成員與大部分中央委員、中央候補委員陸續到漢,黨中央完成遷移任務。1927年4月13日,中共四屆三中全會討論了五大政治報告及組織委員會、職工運動、農民土地問題等文件。4月22日至26日,第四屆中央執委會全體會議討論確定了五大的議事日程。經大會籌委會秘書長蔡和森同中共武昌區委書記、黃陂人蔡以忱商議,報中央研究決定:在武昌高等師范第一附屬小學(武昌都府堤20號,現為五大會址紀念館)舉行開幕式,隨后轉入漢口濟生三馬路黃陂會館(原建筑已毀,現為武漢市第七十五中學)開會。

1927年4月27日上午,大會如期舉行了開幕式。這里曾是董必武、陳潭秋、錢亦石等人以教書為掩護進行革命活動之地。1925年7月,董必武在此主持了中國國民黨湖北省第一次代表大會,1941年12月他回憶時寫道:“武昌高師附小有一個時期簡直成了湖北革命運動的指揮機關。”4月28日休會一天后,蔡以忱會同辛亥元老潘康時、潘正道與劉賡藻,以及代表劉昌群等黃陂名士斡旋,4月29日至5月9日移師黃陂會館內進行。

這次會議是在“四一二”反革命政變發生僅半個月,這樣一個非常時刻召開的,就在籌備期間,反革命活動迅速公開化、表面化。1927年4月底,國民革命軍第35軍軍長何健在武漢召集反動軍官密商反共“清黨”計劃,使武漢地區的革命形勢急劇惡化。蔡以忱、吳德峰等湖北同志一致認為,此時被蔣介石通緝的共產黨“首要分子”幾乎都在這里開會,不容閃失。另一方面,以汪精衛為首的武漢國民政府此時仍是擁護國共合作的。4月13日晚,從蘇聯受到斯大林接見、回國抵漢不久的汪精衛公開宣稱:蔣介石發動的“四一二”反革命政變“是反對工農,反對總理手定的政策,完全是反革命”。因此,會議轉移到毗鄰國民革命軍北伐名將唐生智所部的黃陂會館,每天有兵士荷槍實彈地操練,還有全副武裝的軍人站崗放哨。為確保絕對安全,武漢市公安局還組織了軍崗步哨,局長吳德峰(黨內任中共湖北省委常委、軍委常委、國民運動委員會委員)親自部署,漢口總工會工人糾察隊隊長、黃陂人范正松,率隊化裝成便衣布置在各個崗位,還有黃陂幫會等民間進步人士以維護黃陂會館財產安全為由,進行暗中保護。

為了防備反動派突然襲擊,會議是秘密進行的,不許報紙上刊載有關消息,可還是有一家報紙刊登了中共五大召開的消息。開幕式后,代表們就迅速離開了會場。參加中共五大的代表們沒有出席證,在出入開會場所時要用口令,第一天上午用的是“沖鋒”二字。

常州三杰

被譽為“常州三杰”的瞿秋白、張太雷、惲代英,是中國共產黨早期的3位重要領導人。“五四”運動大潮剛剛退去,1920年3月李大釗在北京大學建立了研究馬克思主義和社會主義的團體——馬克斯(今譯馬克思)學說研究會。在北京俄文專修館學習的瞿秋白、在天津北洋大學學習的張太雷相繼加入研究會,研究會成立1個月后惲代英來到了北京也加入了研究會,這是“常州三杰”的首次聚首。中共五大風云際會,三人又一并當選中央委員。

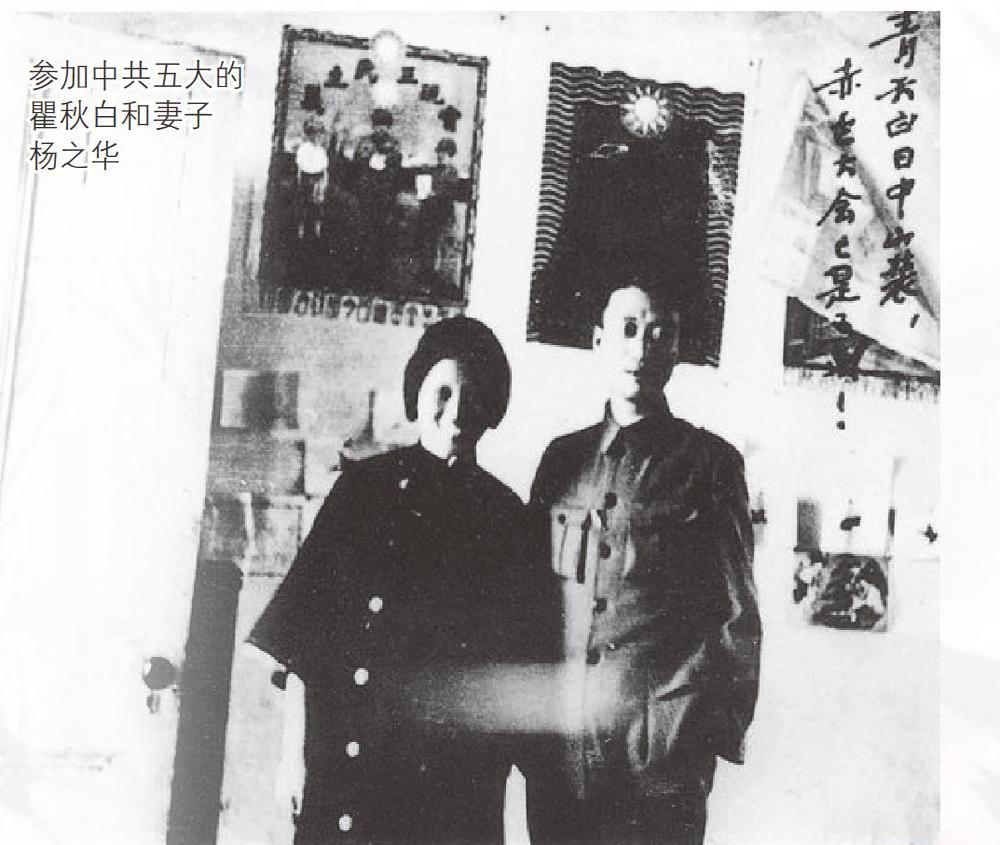

瞿秋白 ,1921年5月在蘇聯由張太雷介紹加入共產黨(當時屬俄共黨組織,1922年正式加入中國共產黨),7月6日在莫斯科參加共產國際第三次代表大會時受到革命導師列寧的接見。1923年受陳獨秀邀請回國,負責中共中央宣傳工作,擔任《新青年》《前鋒》等黨刊主編,參加編輯《向導》。1923年底,瞿秋白參與國民黨第一次全國代表大會宣言草案的起草,宣言確立了聯俄、聯共、扶助工農的新三民主義政策,并當選為國民黨一大中央候補執行委員。五大會議上,瞿秋白向代表們發放他編寫的《中國革命中之爭論問題》一書,著重論述了他與陳獨秀、彭述之在有關革命的領導權、農民問題等一系列重大問題上原則性的分歧。漢口八七會議后,瞿秋白擔任臨時中央政治局常委,并主持中央工作,成為繼陳獨秀之后,中國共產黨第二任最高領導人。

惲代英 ,1913年考入武昌中華大學(1918年畢業后擔任該校附中教務主任),積極參加新文化運動,是湖北地區新文化運動的先鋒。1920年至1921年,創辦利群書社和共存社,并出版刊物《互助》《武漢星期評論》(湖北黨組織機關刊物),成為長江中游宣傳馬克思主義和新思想的重要陣地。國共合作期間曾任國民黨上海執行部宣傳部秘書、國民黨中央執行委員會委員、黃埔軍校政治主任教官、武漢中央軍事政治學校政治總教官,并在廣州農民運動講習所任教。1930年因叛徒出賣被捕,1931年4月29日在南京雨花臺英勇就義。

張太雷 ,1920 年即參加了李大釗創建的中國共產黨北京早期黨組織,是中國共產主義青年團的主要創始人。張太雷是第一個被派往共產國際工作的中國共產黨的使者。在莫斯科舉行的共產國際第三次代表大會的講壇上,他代表中國共產黨首次莊嚴致詞,他提交大會的書面報告是研究中共早期歷史的珍貴文獻。1927年4月,張太雷擔任中共湖北區委書記,八七會議后被派往廣東擔任省委書記,準備發動廣東全省的武裝暴動。作為廣州起義的主要領導人,1927年12月12日,張太雷在起義戰斗中被敵人槍擊陣亡,為探索中國革命道路獻出了29歲的年輕生命,成為中共歷史上第一個犧牲在戰斗第一線的中央委員和政治局成員。

中共五大后,中共湖北區委于5月中旬改組為中共湖北省委,6月初制定了《關于對國民黨及工運、農運之策略要點》。6月8日,張太雷在《向導》發表《武漢革命基礎之緊迫的問題》,省委舉行緊急會議,提出以武漢為中心,發動工農兵武裝起義,為挽救革命作最后的努力。在急轉直下的革命形勢下,武漢國民政府的政治立場逐漸由“擁共”轉為“反共”,中國共產黨在血雨腥風中走上土地革命和武裝斗爭的艱難道路。