基于功率系數的單相接地故障區段定位方法

鄒 運,郭曉龍,王鯤鵬,陳世剛

(國網山東省電力有限公司聊城供電分公司,山東 聊城 252000)

0 引言

我國配電網結構復雜,故障頻率高,其中單相接地故障發生率最高,占故障總數的80 %左右。單相接地故障發生后,故障電流一般只有數安培,故障信號小,因此現有的區段定位方法在現場實際應用效果并不理想。通過調度人員根據經驗拉路選線,人工巡線的方法尋找故障位置造成的短時停電也給用戶造成了較大的經濟損失。因此找到一種快速、準確的區段定位方法對提高供電可靠性具有重大意義。

根據單相接地故障定位所利用的信號不同,可將定位方法分為信號注入法、基于穩態特征量的定位方法和基于暫態特征量的定位方法。注入法受工頻及諧波干擾小,但需要外加信號注入設備,而且不適用于間歇性接地故障。基于穩態特征量的定位方法故障信號微弱易受噪聲干擾的影響,且不適用于消弧線圈接地系統。基于暫態的定位方法由于故障特征量明顯,不受消弧線圈的影響等優點而成為近年來研究的熱點。

文獻[6-7]提出一種基于暫態功率方向的方法,但需要獲取零序電流與零序電壓,僅適用于安裝零序電流和零序電壓互感器的場所。文獻[8]提出通過對比相鄰檢測點暫態零序電流波形相似性確定故障位置,但需要將上傳檢測點的暫態電流數據,對通信系統和采樣同步性要求較高。行波法[9-10]在輸電線路上效果較好,但在配電線路上容易受線路分支及過渡電阻的影響。

針對上述問題,從故障暫態時相電流突變量特征出發,分析故障區域和健全區域內三相電流突變量的差異,通過檢測各個監測點的相電流突變量功率系數差異實現故障區段定位,具有廣泛的適用性。

1 暫態相電流突變量分析

1.1 暫態相電流突變量特征

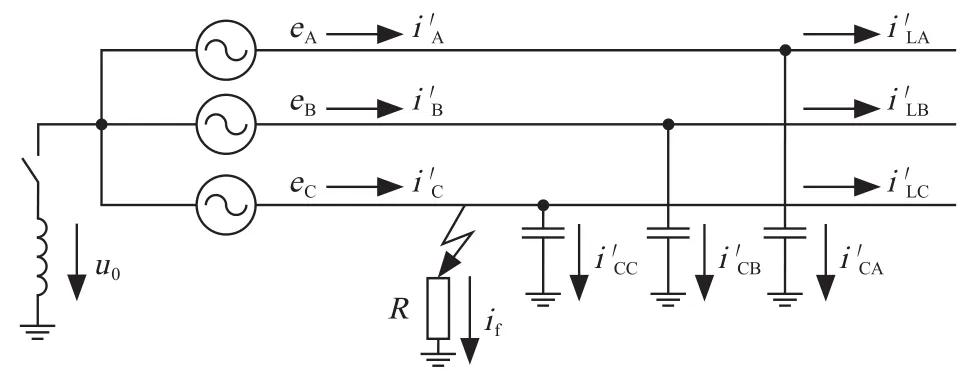

圖1描繪了小電流接地系統C相發生單相接地后各相電流的分布情況。為簡明起見,故障前的電氣量不帶上標,故障后的電氣量添加上標“′”。

圖1 配電網單相接地故障示意

單相接地故障發生前由于整個系統三相對稱所以中性點電壓為零。當發生單相接地故障后整個系統為三相不對稱電路,中性點發生偏移,產生中性點電壓u0。

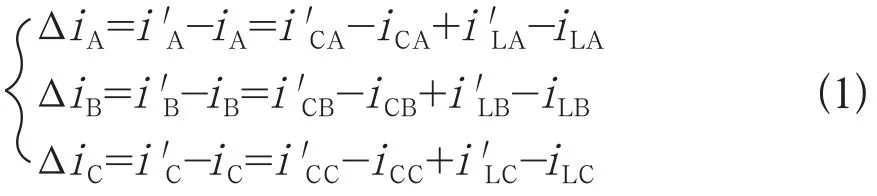

定義ΔiA,ΔiB,ΔiC分別為故障發生后,A,B,C三相的相電流突變量,則:

由于故障前后線電壓保持不變,故負荷電流在故障前后可視為不變,又因為在故障暫態初期電流以暫態電容電流為主,因此忽略電抗的影響,相電流突變量為:

式(2)中,C為單相對地電容。

故障發生后半個周期內,由于消弧線圈電感電流增長緩慢,而且隨頻率的增加消弧線圈的補償效果減弱,所以分析故障發生后半個周期內的暫態故障電流if可忽略消弧線圈電感電流的影響,故障電流if為:

1.2 暫態相電流突變量分布規律

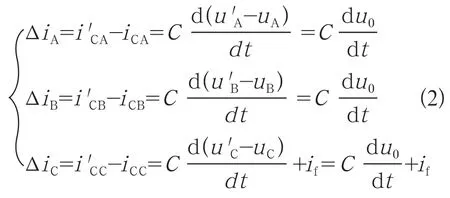

由上述分析可以畫出故障后相電流突變量的分布圖,為了方便分析相電流突變量的特征,假設一個系統中共有2條饋線,饋線1上有檢測點1和檢測點2 (1為更靠近母線側檢測點),饋線2上有檢測點3。假設第1條線路檢測點1和檢測點2之間發生C相接地故障,如圖2所示。

圖2 故障后相電流突變量分布示意

為簡明起見,將健全線路稱為健全區域,故障線路故障點之前的區域稱為故障區域。

1.2.1 對于健全區域

三相電流突變量為該檢測點下游(遠離母線側)單相對地電容產生的相電流突變量,即:

其中,C為單相對地電容,P=A,B,C。

1.2.2 對于故障區域

健全相(以A相為例)的相電流突變量為該檢測點下游單相對地電容產生的相電流突變量,即:

故障相的相電流突變量為該檢測點下游單相對地電容產生的相電流突變量與故障電流if之和,即:

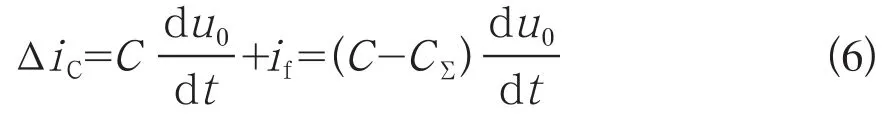

式(5)和式(6)中,C為單相對地電容,CΣ表示整個系統對地電容之和,顯然|C-CΣ|=CΣC>>C。

由上可知,健全區域三相電流突變量基本一致。故障區域內故障相電流突變量與健全相電流突變量差異明顯。利用故障發生后半個周期內,健全區域和故障區域三相電流突變量的差異判別。

2 區段定位方法

2.1 功率系數法介紹

定義PM為某檢測點M相的相電流突變量功率:

其中,n為一個周期的采樣次數,ΔiM為M相的電流突變量,ωC為單相的對地容抗值,同一條線路的三相對地容抗值相等。基于上述特征,定義αK為檢測點K的相電流突變量功率系數:

其中,PK=max(PA,PB,PC),PΣ=PA+PB+PC為三相電流突變量功率之和。

由上述分析可知當發生單相接地故障時,健全區域三相電流突變量功率基本相等,功率系數α接近1/3;而故障區域故障相電流突變量功率遠大于非故障相,功率系數α接近1。

2.2 母線故障分析

當母線發生單相接地故障時線路上的相電流突變量通過大地流回母線,任意一個檢測點均位于故障點下游區域,即健全區域,由上可知健全區域的功率系數α接近1/3,所以當系統中所有區段的功率系數α均在1/3附近時,可判定為母線故障。

3 區段定位判據與流程

3.1 啟動判據

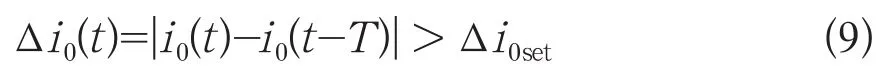

發生單相接地故障時,系統會產生零序電流,但由于系統內三相電流互感器參數不同產生的不平衡電流可能影響故障后的零序電流,為了消除這種影響本方法采用零序電流突變量作為故障啟動條件。具體算法為:

其中,i0(t)為零序電流某一時刻采樣值;T為一個工頻周期;Δi0set為故障啟動的閾值。

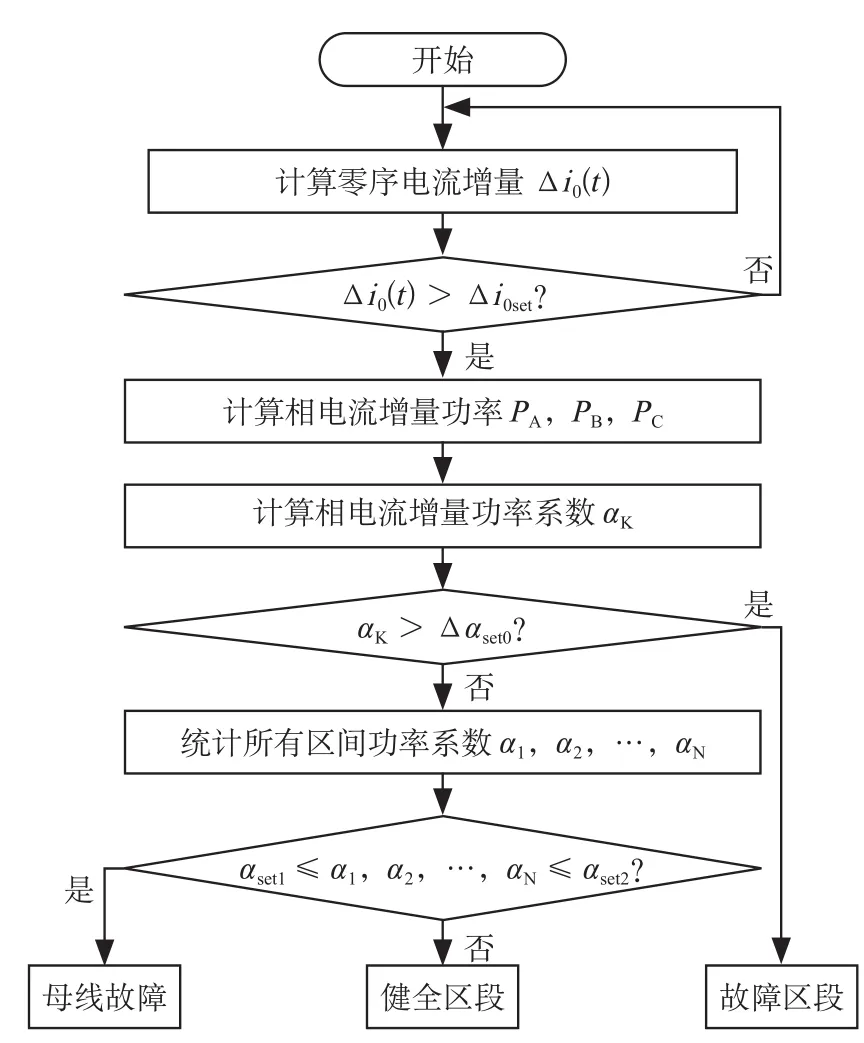

3.2 區段定位流程

區段定位的流程見圖3。假設整個配電系統中共有N個檢測點,K∈N。αset0,αset1,αset2均為區段的功率系數的閾值,其中αset0用來判斷是否為故障區段,αset1,αset2用來判斷是否為母線故障。

圖3 區段定位流程

4 仿真驗證與數據分析

4.1 仿真驗證

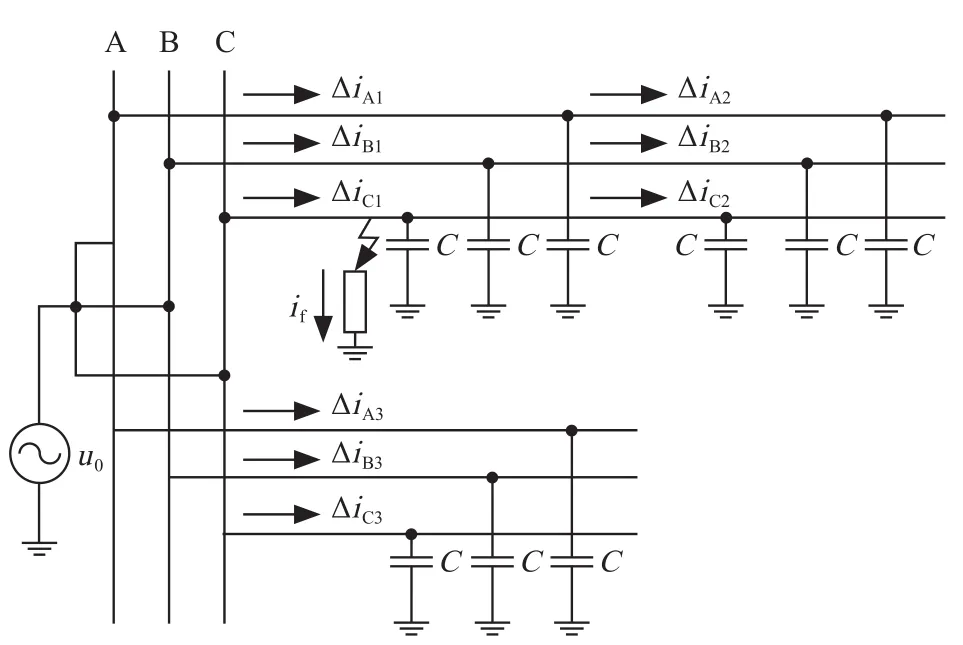

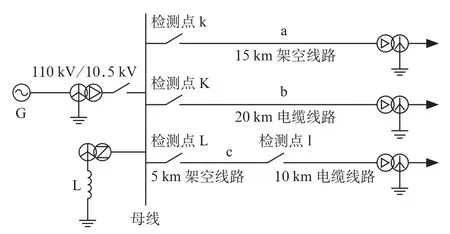

根據配電網的結構在Simulink中搭建了一個10 kV小電流接地系統模型,如圖4所示。

圖4 10 kV諧振接地系統模型

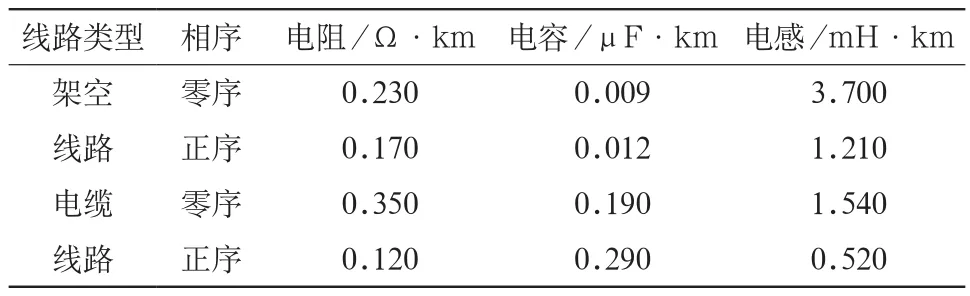

饋線1為15 km架空線路,包含檢測點①;饋線2為20 km電纜線路,包含檢測點②;饋線3為5 km架空和10 km電纜混合線路,包含檢測點③④。定義饋線1為區段a,饋線2為區段b,饋線3檢測點③④為區段c。線路的具體參數見表1。

表1 線路參數

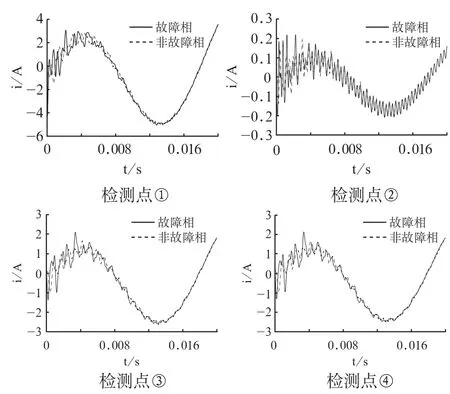

為了驗證相電流突變量暫態過程結論的正確性,假設母線和饋線3的區段c分別發生的C相接地故障。圖5—8分別為母線在故障初始角45°,接地電阻 500 Ω(簡寫為 45°,500 Ω),饋線 3 在 0°,100 Ω;45°,500 Ω;90°,2 000 Ω 發生單相接地故障時檢測點①②③④在故障后第一個周期內的相電流突變量波形。

圖5 母線45°,500 Ω接地時相電流突變量波形

圖6 線路3在0°,100 Ω接地時相電流突變量波形

圖7 線路3在45°,500 Ω接地時相電流突變量波形

圖8 線路3在90°,2 000 Ω接地時相電流突變量波形

由上述不同檢測點的波形對比可以看出,母線發生故障時線路上每個檢測點的三相電流突變量波形相似。

線路故障時故障區域內故障相電流突變量遠大于健全相電流突變量,而健全區域三相電流突變量波形相似,特征與理論推導結論一致。

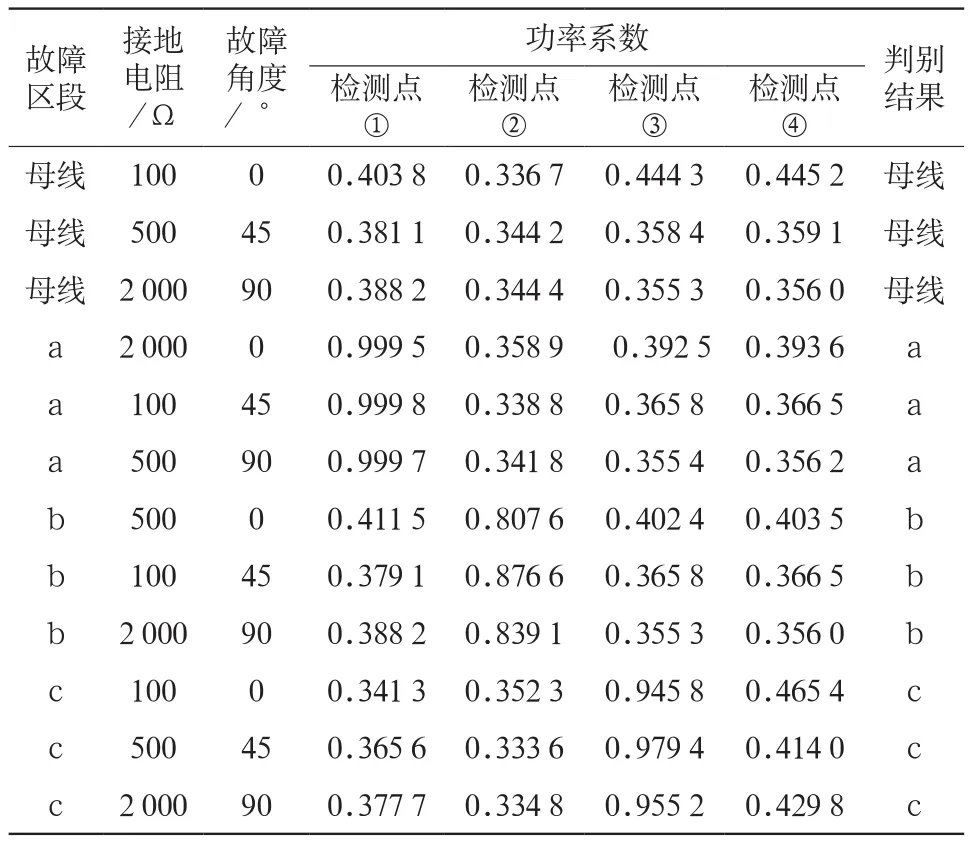

4.2 數據分析

為了驗證功率系數的正確性,在不同接地位置、不同接地電阻、不同故障角度的情況下做了多組數據驗證。表2為不同故障條件下的區段判別結果。

由表2可以看出,在不同的故障條件下,功率系數法均可正確判斷出故障的區段。

表2 不同故障條件下的區段判別結果

5 結束語

提出的基于功率系數的配電網單相接地故障區段定位方法具有如下幾個特點。

(1) 僅僅采用相(零序)電流突變量作為特征量,不需要電壓特征量,適用于未安裝電壓互感器的場所。

(2) 只需傳遞功率系數,不需要傳輸批量的電流數據,減小了通信的壓力。

(3) 判據裕度大可減少環境因素的干擾,可靠性高。