論《茫父家書》用箋

◇ 任俊穎

一

信札是中國傳統(tǒng)中重要的文獻形式之一,其獨特的史料價值歷來為研究者所重視。私人信札是最貼近人物生活的一手材料,為個案研究提供了立體的觀照。近年來出版的各類家書信札不勝枚舉,研究者大多注重書信文本的史料價值、文學價值或者書法價值,而對文字的載體ü箋紙,則少有關注。2018年,杜鵬飛整理了姚茫父與其長子和學生的通信共74通,出版了《茫父家書》,除書信的文本釋讀以外,也收錄了姚茫父書信原件的高清圖片,可以看出其中幾乎所有書信用箋都是金石博古箋,本文即以此為研究對象展開論述。箋紙作為古代書信的載體,早在東晉十六國時期的《鄴中記》中就有“五色紙”的記載,《南史·陳后主本紀》亦有載“襞采箋,制五言詩”,據(jù)文獻可知當時已出現(xiàn)染色箋,惜無實物遺存。由于生產(chǎn)技術的進步和文化藝術的發(fā)展,在唐宋出現(xiàn)箋紙藝術的第一次高峰,唐代箋紙尤以“薛濤箋”最為人熟知,據(jù)考證也屬于染色箋,宋代隨著雕版印刷技術的進步出現(xiàn)了砑光箋,為箋紙印花之嚆矢。箋紙藝術的第二次高峰出現(xiàn)在明末清初,商品經(jīng)濟的發(fā)展使得箋紙逐漸向大眾普及,同時明代雕版印刷技術進一步成熟,“饾版”“拱花”技術的應用和畫家參與繪制使箋紙紋樣豐富多樣,出現(xiàn)了《蘿軒變古箋譜》和《十竹齋箋譜》兩大箋譜,標志著箋紙藝術的成熟,此時箋紙有紋飾箋、金石博古箋、畫箋等多個門類。至清代,箋紙較為突出的特點有二:一是箋紙作為文人雅玩,私人制箋開始流行;二是金石博古題材異軍突起,成為清代箋紙一個重要門類,這與清代以金石考據(jù)為核心的學術風尚密不可分。

箋紙藝術在歷史長河中最后一次閃光是在清末民初時期,為保存和發(fā)揚中國木刻,魯迅與鄭振鐸編輯出版了《北平箋譜》,姚茫父、陳師曾、齊白石、王夢白等人作品皆在其列,魯迅指出此書是“又中國木刻史上斷代之惟一之豐碑也”〔1〕,自此以后箋紙這一藝術形式也逐漸消沉。《北平箋譜》中收錄姚茫父“唐磚仕女箋”“魏晉造像箋”“西域古跡箋”等共十二幅作品,可稱為仿古金石畫箋,在其家書中也有使用,《茫父家書》中收錄的家書所用彩箋都屬于金石博古箋。金石博古箋是以古代碑刻磚石上的文字、圖像或古泉符為底紋的彩箋形式,以碑刻文字制箋的稱為文字箋,以金石圖像和古泉符形狀制箋的統(tǒng)稱為博古箋。姚茫父對于金石博古箋的鐘情,是他審美情趣與學術傾向的直觀反應,同時我們也可以從其個人審美選擇中了解到其所在時代的社會風氣和真實面貌。

二

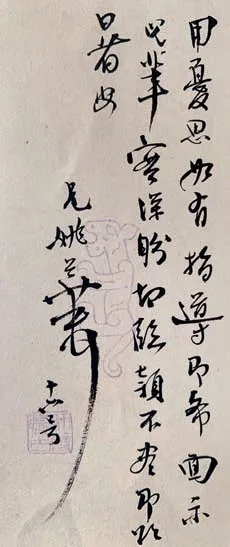

姚華,字重光,號茫父,晚清進士,致力于金石、訓詁之學,雅好書畫,在民國初年的北京畫壇與陳師曾并稱“姚陳”,魯迅在致西諦信中評道,北京箋譜“大盛則在民國四五年師曾、茫父時代”。《茫父家書》中收錄的姚茫父書信中,使用最多的是文字箋,包括紀年箋與字樣箋兩種,共43通。文字箋通常從石刻碑文或者名人法帖中摘錄個別吉祥文字或制箋所需文字,以雙鉤法描摹刻印出來,既是有書法韻味的視覺圖像,又是有文化內涵的隱性文本,從視覺內容上來說文字箋更加直觀地遣詞達意,作為底紋既可觀賞又可閱讀,與書信正文互為補充,形成層次豐富的視覺效果。

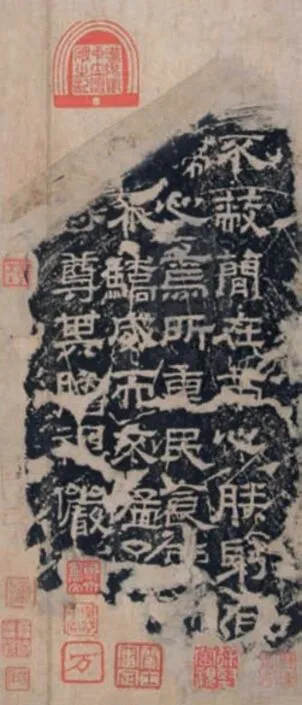

《熹平石經(jīng)·論語·堯曰》殘石拓本

《熹平石經(jīng)·尚書·盤庚》殘石拓本

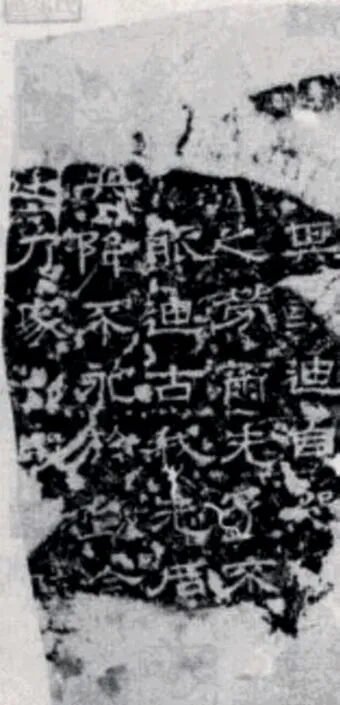

魏司馬升墓志局部

廣武將軍碑局部

姚華“《熹平石經(jīng)》殘石”字樣箋

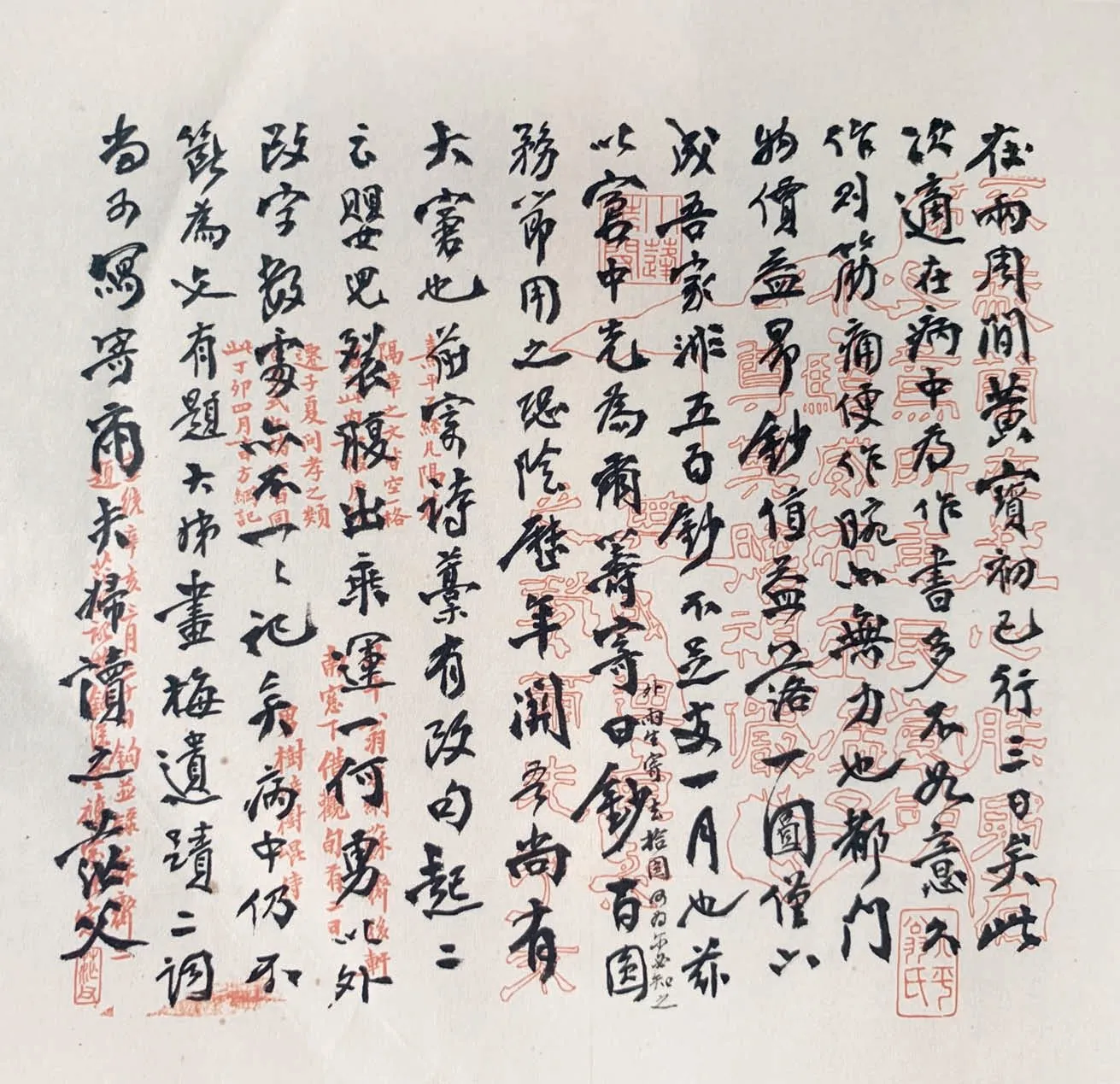

姚茫父所使用文字箋中,最多的是紀年箋,紀年箋是文字箋中比較常見的形式,選取碑刻文本中的紀年文字制箋,多為“歲次某某”或“歲在某某”。民國三年(1914),姚茫父與長子姚沃通信共十通,其中八通為雙鉤“歲次甲寅”紀年箋,據(jù)題款可知文字出于“魏永熙三年造像”,由寶晉齋制箋。此造像為清代端方所藏《北魏韓顯祖造像》,“歲次甲寅”四字節(jié)選自造像石刻開篇:“大魏永熙三年歲次甲寅六月壬子朔廿八日巳卯。”這塊刻石呈長方形,中間部分是線刻佛造像,四周文字圍繞,字體方正,筆畫嚴謹,近于楷書,線條質樸靈動,用于制箋頗具裝飾意味。在這一年正月初七的信中姚茫父細細教導姚沃書法用筆之法:“今告爾用筆之法,有二訣:曰力注筆顛(要提得起,要塌得下)曰橫平豎直。用軟筆當如用硬筆,至軟如羊毫,至硬如鋼筆,皆同此一訣。”〔2〕

姚華“歲在丙辰”紀年箋

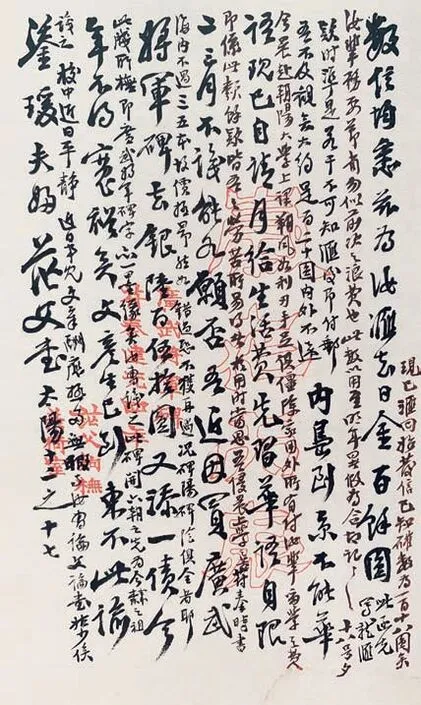

民國四年(1915)的書信除一通仍同民國三年歲次,其余六通皆為雙鉤“歲次乙卯”紀年箋,出自“天平二年《魏司馬昇志》”:“以天平二年歲次乙卯二月廿一日春秋卌又一薨于懷縣。”《魏司馬昇志》應為《魏司馬昇墓志》,制箋時因有所忌諱,通常將“墓”字隱去,此石同為端方所藏,后亡佚。此刻石書體更近于隸書,字體扁肥,線條圓滑,尚有蠶頭燕尾之面貌。十一月廿五日的家書更以通篇之幅教授書寫之法“作字宜平正方闊,方有長方、平方、橫方不同,此三式漢隸具備 凡此皆吾獨悟之秘,尚有未盡,汝姑先求之,未能遽以悉授汝也。”〔3〕值得注意的是,姚茫父此書不同于之前所用行書,而是改用筆畫清晰的楷書,在家書中突然使用如此一絲不茍的書體,顯然是與信中教授書法的內容形成呼應,更直觀地作書寫示范。教導書法的家書文本、姚茫父手書與魏碑文字三者的呼應,正是使用文字箋的信扎潛在的審美價值所在。

民國五年(1916)與姚沃通信九通,全為“歲在丙辰”紀年箋,出自“符秦建元四年《廣武將軍碑》”:“維大秦建元四秊,歲在丙辰,十月一日。”《廣武將軍碑》上承漢隸,下啟今隸,字體方圓古樸,線條蒼勁流暢,康有為認為其:“北碑新近出土以此為古雅第一 亦為關中楷隸冠。”〔4〕姚茫父在十一月廿三日的信中提道:“吾近因買《廣武將軍碑》去銀陸佰伍拾元,又添一債 符秦時書,海內不過三五本,故價極昂,然如錯過,恐不獲再遇,況碑陽碑陰俱全者耶。”這段話傳達出的信息很多,首先可知姚茫父于金石一事之癡迷,不惜舉債購之,其次可知此碑帖之珍貴,同時為研究清末民初金石文物交易提供了例證。這種文本與圖像的呼應,正如姚茫父在信中所說:“此箋所橅即廣武將軍碑字,亦一墨緣矣。”

姚華“歲次乙卯”紀年箋

民國六年(1917),姚茫父與姚沃通信十三通,八通為“歲在丁巳”紀年箋,其中五通出自“魏天平四年獲嘉縣安村□寺塔像記”,左側姚茫父題記:“此記未見著錄,不知何時訪得,近獲拓本因橅四字。”(此箋底紋為黃色,黃色雙鉤文字本身不易辨識且因時間問題有所褪色,再加之書信文字的遮蓋,故有一字無法辨認。)另外三通“歲在丁巳”出自唐開元五年李邕書《葉有道碑》最后一句“開元五年歲在丁巳三月七日”。因傳說此碑為李邕夢中所書,故俗稱《追魂碑》,姚茫父在箋紙左側落款“北海夢中筆也,茫父”,與歷史典故相呼應。《葉有道碑》為行楷書體,字體左低右高,線條舒展遒勁,這組箋紙在雙鉤文字的基礎上有一新變,作者有意將文字線條作出石刻風化剝蝕的視覺效果,同時在文字外圍加上不規(guī)則的線條仿作碑刻原石形狀,這種藝術的再創(chuàng)作使文字更具裝飾性,可視為特殊的紋樣。

民國七年(1918)與姚沃通信四通,其中三通為“歲次戊午”紀年箋,出自山東諸城王氏藏魏元象元年《張敬造石柱記》:“維大魏元象元年歲次戊午六月□子朔廿一日戊申佛弟子張敬謹建石柱一枚。”字體近楷書,字形端正俊秀,線條流暢,但此箋以淡淡的黑色作底紋,容易與正文相沖,略顯雜亂,視覺效果不如前述紅色文字箋。

民國七年以后的書信就再無紀年箋的使用了,所使用的文字箋中除紀年箋以外還有兩種其他字樣箋。一個是民國七年(1918)一月十一日寫給姚沃的書信用箋,沿用了《葉有道碑》紀年箋的形式,在文字四周作碑刻殘石輪廓,并將文字殘缺部分如實橅寫。此箋文字為清翁方綱鉤臨《熹平石經(jīng)》殘石拓本中《論語·堯曰》殘石“不蔽蕳在帝心朕躬有歸心焉所重民食不驕威而不猛尊其瞻視儼”二十七字、《尚書·般庚》殘石“其或迪自怨之勞而先予丕”十一字,因刻石有殘缺,所以并不是完整的《堯曰》和《盤庚》內容,文字是不連貫的,并且分別在兩塊殘石上,同在黃易所藏《宋拓東漢熹平石經(jīng)》拓本內。左側有翁方綱題跋“熹平石經(jīng)凡隔篇隔章之文,皆空一格書之此內,如般庚既遷、子夏問孝之類皆其式也,諸經(jīng)皆同此。丁卯四月十日方綱記”“北平翁方綱蘇齋后軒南窗下借觀旬有一日,男樹培樹崐侍”“宣統(tǒng)辛亥三月二十日鉤并錄,蘇齋題”,可知是翁方綱在勾臨時將兩塊殘石文字并錄的。《熹平石經(jīng)》書體全為隸書,結體方正,法度嚴謹,典雅大氣,箋紙底紋與姚茫父手書相映成趣,頗有古韻。另一個字樣箋是民國十八年(1929)六月八日姚茫父與其學生王伯群通信用箋,刻石文字已模糊難以辨識,通過右側題記可知出自瑯琊臺刻石,傳為秦李斯所書,也是姚茫父家書所用箋紙中唯一的篆書文字。字樣箋多選取常見石刻中的吉祥文字制箋,多為二字或四字,以在書信中傳達祝福之意,而姚茫父的字樣箋不限于吉祥文字,常選刻石之局部,將其上的文字完整地勾勒,所選石刻亦兼具文學性與歷史性,更注重刻石文字的書法價值與文化內涵,不僅僅是將其當作裝飾性的紋樣,是其學術取向與興趣愛好碰撞出的藝術表現(xiàn)。

《茫父家書》中姚茫父與其長子姚沃的通信多使用文字箋,與學生王伯群的通信則多用博古箋,包括古磚石圖像箋、古佛箋與古泉符箋。其中有一張收錄于《北平箋譜》中的《西域古跡箋之四》,此箋所繪為磚刻唐代仕女像,仍以拓片形式表現(xiàn),近于姚茫父穎拓之法,以線條勾勒輪廓,僅發(fā)髻部位為黑色,線條流暢,形象飽滿,獨具古韻。另有三式《古佛箋》,此類箋紙比較少見,為紫色單色箋,皆為佛坐像,一張有高臺底座,《古佛箋》其一左下題“蓮花□茫父”并鈐印“蓮花庵”,其二于佛像正下方題“癸亥茫父寫佛”無鈐印,其三佛像右側題“茫父寫佛一心供養(yǎng)愿上下十方咸同祈福”并鈐印“蓮花庵”,此三式《古佛箋》均未在題記中說明年代出處。最后一種茫父自制博古箋為《六佛同龕箋》,寫佛龕于箋紙偏下方,同為紫色單色箋,雖線條粗率形象簡略卻不失古樸莊重,佛龕下題:“六佛同龕癸亥三月茫□□心寫像愿人間有緣一心供養(yǎng)。”

除茫父自制箋外,在與王伯群的通信中,姚茫父還使用了陳師曾所作博古箋三式:其一為紫色勾描魚紋箋。線條簡潔,古樸靈動,左下角鈐印“師曾摹古”,可知此紋從古物中來。魚紋還可傳達“魚雁傳書”之意,在博古箋中一般為魚符或磚刻,魚符通常成對表現(xiàn),但此魚紋為單只且魚身無文字和“同”字榫卯結構,故應為古磚刻魚紋。其二是紫色勾描虎符箋。魯迅1928年與李霽野通信也使用了此箋,該箋無題款,虎符朝代出處無可考,左下同樣有“師曾摹古”印,此虎符為站立狀,不同于陽陵虎符等伏臥狀,虎首下垂,尾尖翹起,整體輪廓線條較方,與已知各代虎符形象有所不同。其三是紫色勾描羊紋箋。此箋羊紋形象簡略,頭部軀干四肢僅為簡單輪廓,而羊角刻畫較為夸張,約為一半羊身大小,并刻有羊角紋路,左下角鈐印“師曾摹古”,羊紋在博古箋中較為少見,此箋同樣無題記,未知其圖像出處。

對圖像的主動選擇體現(xiàn)了個人的審美、學術追求及其收藏情況,箋紙藝術發(fā)展到清代,已經(jīng)有非常多的類型,各類箋紙中又包含不同的式樣,尤其畫箋發(fā)展到此時幾乎已成為微型中國畫,但能見到的姚茫父所用箋紙幾乎全為金石箋,足以表明姚茫父對金石之青眼。清代文字箋多選取歷代名碑名帖中的文字,以體現(xiàn)作者或使用者好古之雅趣,而姚茫父所作箋紙不拘于有名的碑拓,亦不避諱墓志,可看出他于金石涉獵之廣和其學術喜好的傾向。他曾在與姚沃的通信中提道:“吾生至約,而購古甚浪費。然吾非古董玩物役適焉,而將以為學問謀也。”〔5〕說明他于金石之好并不僅是賞玩,更多是為做學問,這反映姚茫父自身學術追求的同時也反映了有清一代推崇金石考據(jù)之學的學術風氣。

三

姚華“唐磚仕女箋”

自文人參與制箋以來,箋紙題材不斷豐富,金石博古題材不同于人物花鳥紋樣,更像是一種文人限定,普通畫工是難以見到金石文物的,更何況金石箋亦并非簡單橅其形,其中所涉及的文字考訂、斷代鑒別知識等都是文人文化內涵的直觀體現(xiàn)。金石博古箋在清中期以后大放異彩,相當一部分文人都參與制作與使用金石博古箋,包括翁同龢、梁啟超等政界人士,也有陳介祺、吳大澂等金石學者,以至清末民國時的文化學者魯迅、陳師曾等,金石博古箋一直貫穿清代文人生活,反映了有清一代文人熱衷金石考據(jù)的學術傾向。正如晚清震鈞在《天咫偶聞》中說:“方光緒初元,京師士大夫以文史、書畫、金石、古器相尚,競揚榷翁大興(方綱)、阮儀徵(元)之余緒 而士夫學業(yè),亦不出考據(jù)、鑒賞二家外。”〔6〕

姚茫父反復強調金石于學術研究之重要性:“凡考古,金石品高,書畫品低,亦以其淵源分耳。”〔7〕并在箋紙作品中多用金石圖像,除了其本身對藝術品的欣賞與學術研究上就以金石為重以外,從他所表現(xiàn)的金石作品來看,除有名的碑帖也包括未見于著錄的刻石,更有剛出土的被他重金收藏的磚石,通過這些金石博古箋紙,既體現(xiàn)了他金石造詣之高,又可以在書信中與同好進行文本與圖像的雙重交流,姚茫父的這種創(chuàng)作的選擇性正反映了有清一代士人階層的審美情趣和學術追求。

“金石者,往古人類之遺文,或一切有意識之作品,賴金石或其他物質以直接流傳于今日者,皆是也。以此種材料做客觀研究以貢獻于史學者,謂之金石學。”〔8〕對于金石的研究始于宋代,包括對古器物和金石文字的研究,至清代乾嘉時期文字獄之嚴酷,使清代文人思想受到壓制,對現(xiàn)實的無力使他們將精力轉向學術研究,從古代經(jīng)典中尋求真理,加上此時大量文物的出土,使金石考據(jù)之學盛極一時。清初文人通過對金石文字、圖像的鑒別、考證、注釋、訓詁等途徑證史補遺,通過字體圖像考證文化源流,梳理發(fā)展脈絡,試圖重新解讀經(jīng)典,重建思想秩序,到了清晚期這種經(jīng)世思想逐漸淡化,但其立足于金石考據(jù)的學術研究方法仍為清代學術正統(tǒng),是文人治學之基。

陳師曾魚紋箋

陳師曾虎符箋

魯迅用陳師曾虎符箋

姚茫父是清末進士,科舉出身,十八歲起研究文字學。1894年嚴修任貴州學政時對姚茫父頗為欣賞。陳叔通說:“天津嚴先生修提黔學,詫為奇才,拔置縣學第一。由是博涉群書,凡辭章、考據(jù)、義理靡不縱覽。”〔9〕嚴修見姚茫父家貧無書,就將自己帶來的大量書籍借予他研讀,由此姚茫父得以博覽群書,打下了堅實的學術基礎,辭章考據(jù)之學得以大進,并于1912年4月開始專治辭章、六書舊義、治經(jīng)兼訓詁大義,并攻研書畫、詩詞、金石。1914年,姚茫父撰寫《書適》一書,闡釋我國文字起源與書寫工具之發(fā)展;1917年,釋讀《秦始皇瓦量詔》全文,作《瓦量詔歌》長詩,集考證、釋文、詩頌于一體;1922年,題《三監(jiān)本皇甫君碑》,考辨與《斷線本》《丞然本》差異;1928年,長跋周印昆藏《武梁祠畫像拓本》八百余言,并詳述此畫像之價值所在。由此可見,金石考據(jù)之學始終貫穿于姚茫父一生的創(chuàng)作與研究,這種熱衷于金石、考據(jù)的學術傾向,也體現(xiàn)在姚茫父的書畫創(chuàng)作與研究當中。

清代人熱衷于通過金石研究來解決學術問題,但多是把金石學限制在文本考據(jù)之中,很少涉及圖像的考據(jù),到了光緒中后期,金石學有了美術研究和現(xiàn)代考古的某些跡象。嘉道年間的金石學家瞿中溶曾提到這些畫像磚石對于考訂名物制度有非常大的作用,而這時對金石畫像的考據(jù)也僅以文字記錄,圖像作為佐證,而姚茫父將金石文字與圖案如實摹寫,便于圖像保存的同時也便于時人觀看與研究,而以箋紙作為金石文字圖像之載體,亦是展示自己興趣愛好與學術造詣的途徑。

《北平箋譜》中收錄兩張姚茫父所作《唐磚仕女箋》,此箋有兩幅,一幅袖手向左側立,一幅執(zhí)壺向右側立,線條古拙,而人物形象飽滿,雖然衣飾與發(fā)型不同,但臉型皆圓方,兩頰都有紅色腮紅,可證唐代人物畫之特征,唐磚圖像借此箋得以保存并流傳開來,使當時的金石愛好者以及今日借《北平箋譜》得以見到此箋的大眾都能直觀地了解到唐代人物畫之面貌。雖在《茫父家書》中未見此箋,但在1917年姚茫父與姚沃的通信中提到了箋紙所繪唐磚:“吾近得唐磚四,二有墨筆書,二則墨筆畫,其值五百元也。”并且在同一年的另一封信中闡明了金石與書畫之聯(lián)系:“今畫淵源,悉由古出,尤書法,然不治金石,不足名書也;不治金石,亦不足名畫。吾得唐磚,是石之附庸,而又為墨筆所作,極為難得之,亦非先明金石書畫源流不能道也。”姚茫父以考據(jù)治學,在金石與書畫研究中多次提及“淵源”“源流”的問題,他認為金石為書畫之源,要從其源頭去考證研究,才可知書畫發(fā)展之脈絡以及形式之變遷,才能夠正確地去欣賞歷代美術作品并在此基礎上進行創(chuàng)作,這也正是他如此珍視此唐磚的原因,這種對金石價值的肯定從他的《再題畫磚》亦可以見得:“千年論畫惜無史,雙甓及時尚此模。”注曰:“嘗謂求縑素于唐,便如金石之于三代;宋元則秦漢矣。若非磚甓,豈能留遺以存筆墨乎哉!此所以可寶也。”〔10〕

箋紙作為文人雅玩,必然表現(xiàn)制箋者個人的文化藝術修養(yǎng)。作為一種書畫形式的同時,它又是一種書寫工具。作為傳達信息的媒介,它本身具備流通性。不同于傳統(tǒng)書畫的限定性,箋紙批量產(chǎn)出,圖像可以隨著書信的傳遞進入更多人的視野。這種雙重性使作者在創(chuàng)作箋紙圖像時除單純表現(xiàn)自己的喜好外,還“隱含讀者”的參與,即作者會考慮這個作品會被哪些人看到,有意識地去選擇創(chuàng)作題材,通過這些題材來表現(xiàn)自己的文化修養(yǎng)或者與觀者產(chǎn)生交流。

除藝術價值以外,箋紙圖像還可作為一種隱性文本對文人交游提供例證。清代文人自制箋多為自用或友人之間相互贈送。姚茫父在與王博群的通信中即多次使用陳師曾所作博古箋,若只從書信文本去研究,則只能論證姚茫父與王博群之交往,而若留意箋紙圖像就會發(fā)現(xiàn)“師曾摹古”鈐印,這又是姚茫父與陳師曾交往之例證,同樣的例證還有前述魯迅與李霽野通信用箋。晚清書法家張裕釗與其子張后沆的一封書信書信用箋雖是使用其自用箋,但是在箋紙的金石圖像左側有題記:“漢福壽千秋陰陽文雙合鉤獨山莫氏藏品。”可知張裕釗與莫友芝之交往,互贈信箋是清代文人學者間一種社交活動,在由名人學者所制箋紙上寫信,也展露出書寫者的文化品位和人際關系。這種一封書信中顯性隱性文本共同體現(xiàn)多人交游情況的現(xiàn)象,普遍存在于清人信札之中,是信箋獨具的文獻價值。

清代金石學家王懿榮的一封信中提及:“香濤(張之洞)造有絳云箋、玉版十三行箋,幼樵(張佩綸)尚未造出,總不如師門制箋之多也。榮每思得一器造一箋,竟無暇且無人畫。古泉之從未著錄得之,亦可一泉一箋。”這封信寫于花箋之上,提及張之洞、張佩綸的制箋活動,并提到自己關于制作金石箋的想法,足以說明清代文人士人制箋之風之盛。古代文人注重精神的享受,工具于他們就不僅是使用功能的需要,更有審美的需要。制箋對他們而言是一種消遣也是一種創(chuàng)作。由于箋紙是印刷作品,并不像書畫作品一樣具有“獨一無二”的價值,故使它的藝術價值受到忽視,但以歷史的眼光去看待,箋紙本身是由文人名家創(chuàng)作的,隨著歷史的浮沉,古人留下的吉光片羽都值得珍視。另外,箋紙作為書信載體,將文本與書法、圖像、印章、碑拓等多種藝術形式集于一體,除了關注信札的文本價值外,信箋整體的藝術價值也是值得重新考量的。

瞿兌之在《說箋》中說:“意者以天地間最耐久而可親之物,無過于紙;最脆薄而易毀滅之物,亦無過于紙。不知者毀之既易,則知者愛之益親。”〔11〕親之愛之,歷久彌新,姚茫父家書信箋的方寸之間,可瞥見藝術與文獻價值的方外洞天。

注釋:

〔1〕魯迅《魯迅擬〈北平箋譜〉的廣告》,《文學》1933 年12 月第一卷6 號。

〔2〕姚華《茫父家書》,上海書畫出版社2018 年版,第4 頁。

〔3〕同上,第41 頁。

〔4〕魏小虎《碑拓鑒要》,浙江攝影出版社2007 年版,第91 頁。

〔5〕同〔2〕,第90 頁。

〔6〕〔清〕震鈞《天咫偶聞》,北京古籍出版社1982 年版,第71 頁。

〔7〕同〔2〕,第92 頁。

〔8〕馬衡《金石學概論》,時代文藝出版社2009 年版,第4 頁。

〔9〕鄧見寬《姚華年表》,《書適》,貴州人民出版社1988年版,第239 頁。

〔10〕姚華《再題畫磚》,《弗堂類稿》,中華書局1930 年版。

〔11〕范景中《〈說箋〉序》,《說箋》,上海科學技術文獻出版社2012 年版,第1ü 2 頁。