黃河流域發展與生態保護耦合協調度研究

王細語

摘要:黃河流域在我國經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位,促進黃河流域經濟-生態的高質量發展已經成為我國一項重大的國家戰略。本文以經濟、生態為指標,構建了黃河流域經濟-生態指標體系,系統評價了2008—2017年我國黃河流域7省2區的經濟-生態發展水平。結果表明,黃河流域沿線各省市各子系統的發展水平相對較低,且存在異質性;隨后采用耦合協調度模型,對經濟-生態子系統內部協調度進行測度,結果表明各子系統的耦合協調度類型較差,但逐漸向更好的協調類型演進,協調度同樣存在較大異質性。在此基礎上,作者提出了促進黃河流域高質量發展的政策參考。

關鍵詞:黃河流域 經濟-生態 耦合協調度

一、引言

黃河流域是我國重要的生態屏障,是多民族聚居、打贏脫貧攻堅戰的重要經濟地帶。自新中國成立以來,黨和國家對黃河流域的開發治理取得矚目成就,但受生產力水平、管理體制的制約以及人為破壞,黃河流域仍面臨脆弱的生態環境、低質量的發展模式及短缺的水資源保障等嚴峻問題。在這一背景下,習近平總書記在2019年9月18日主持召開的黃河流域生態保護和高質量發展座談會上,將黃河流域的生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略,為黃河流域各不同區域的建設模式和路徑提供了戰略性指引。

早期有關黃河流域發展的研究主要集中在黃河流域的水資源開放利用狀況及可持續問題(尹國康(2002)[1]、柴成果(2005)[2]、張曉濤(2012)[3]),生態環境可持續發展進行評價(劉寧(2008)[4]、王玉梅(2009)[5]),旅游資源整合開發(薛寶琪(2007)[6]、曹新向(2009)[7])以及沿線地區經濟發展的差異性(彭榮勝(2010)[8]、張金萍(2012)[9]、張鵬巖(2017)[10])。2019年9月以來,黃河流域高質量發展成為研究熱點,任保平(2019)[11]、張貢生(2019)[12]等學者分析了黃河流域不同地區高質量發展的模式和路徑選擇問題;馬靜怡(2019)[13]研究了黃河流域的金融、貿易等經濟活動的發展狀況。金鳳君(2019)[14]、夏軍(2019)[15]等學者分析了黃河流域生態環境保護和可持續發展的現存問題及推進策略。陳超(2019)[16]、佟成元(2019)[17]等學者將黃河流域地區的經濟和生態以及文化和旅游的發展狀況和存在的問題結合起來,從復合角度研究了該地區的生態文化、生態經濟、旅游經濟以及文化旅游問題。

目前,學者對于黃河流域發展的研究多是基于單一視角的測度和推進策略方面,盡管有部分學者已經開始將經濟及生態、文化及旅游結合起來對其進行評價,但涉及角度較少且仍未形成較全面、成熟的評價標準及評價體系。本文結合我國實際及政策制定和實施的延續性和演化視角,基于“十八大”提出生態文明的相關論述,從經濟-生態角度評價黃河流域沿線省市的高質量發展狀況。本文的邊際貢獻體現在兩方面:一是基于“經濟”“生態”視角建立高質量發展多維評價指標體系;二是從整體水平和各子系統之間內部協調度兩個層面對黃河流域的經濟-生態高質量發展水平進行系統評價。

二、研究設計與測評方法

(一)指標的選取與數據來源

對黃河流域經濟-生態高質量發展水平進行測度評價,摸清黃河流域經濟社會發展現狀是推進該地區高質量發展的基礎,因此,構建科學、合理、全面的高質量發展指標體系成為黃河流域經濟-生態發展評價的一項重要的基礎性工作,但目前這一工作還處在初步階段。本文在十八大提出的生態文明總體布局框架下,結合十八大以來有關“五位一體”各方面的論述和演化,構建了黃河流域經濟-生態發展的評價指標體系,兼顧了學術性和可操作性。具體來說,將經濟、生態設立為一級指標,并在一級指標下選取17個二級指標。二級指標中,經濟類指標11個,生態類指標12個。經濟類下的二級指標包括GDP、居民消費水平、國有全社會固定資產投資、農村農戶固定資產投資額、第二產業占GDP比重、第三產業占GDP比重、資本形成率、按總產值計算的勞動生產率;生態類指標包括人均水資源量、人均能源消費量、城市天然氣供氣總量、自然保護區面積、人均公園綠地面積、廢水排放總量、二氧化硫排放量、生活垃圾無害化處理率、工業污染治理完成投資。

文章中各指標的原始數據分別來源于《中國法律年鑒》《中國文化文物統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國統計年鑒》《中國經濟社會發展年鑒數據》以及《中國人口和就業統計年鑒》,除此之外,部分數據來源于中國國家統計局網頁。

(二)指標體系權重的確定

為保證權重的客觀性和準確性,利用熵值法分別求出各二級指標的絕對權重、二級指標的相對權重和各一級指標的絕對權重。考慮到經濟發展建設階段的差異,本文基于每年的不同數據分別計算權重,以便更加準確地進行評價分析。需要說明的是,在指標體系的構建過程中,為了避免數據標準化時出現“0”和“1”的情況,在計算過程中將各指標數值的最大值增大0.05倍,將最小值減小0.05倍,用以得出標準化之后的指標數值。

(三)研究方法

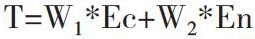

1.高質量發展水平測度。使用Ec以及En來分別表示黃河流域各省區經濟、生態系統的發展水平;用表示黃河流域經濟-生態的發展水平,Wi為各一級指標的權重,存在:

2.耦合協調度評價模型。耦合度衡量兩個實體間相互依賴于對方的量度,通過借鑒發展可以計算多個實體間相互作用的量度。基于耦合度計算出來的耦合協調度衡量兩個或多個系統之間的發展水平和協調度,可以通過計算得出各系統之間發展的資源利用狀況。本文利用耦合度C研究黃河流域高質量發展中“五位一體”子系統相互作用方式以及大小程度,并在此基礎上計算耦合協調度D來衡量黃河流域高質量發展子系統間的協調發展水平的高低程度。

根據研究目的,將耦合協調度D劃分為三個層次:可接受區間、過渡區間以及不可接受區間,再將其詳細分為10種基本類型:優質協調發展型、良好協調發展型、中級協調發展型、初級協調發展型、勉強協調發展型、瀕臨失調衰退型、輕度失調衰退型、中度失調衰退型、重度失調衰退型、極度失調衰退型。

三、黃河流域經濟-生態整體水平測度

(一)整體及各子系統水平測度

根據黃河流域高質量發展多維評價指標體系和權重的測算方法,可以得到我國黃河流域經濟-生態的整體發展水平及各子系統發展水平。整體層面,我國黃河流域的發展水平變動趨勢較為平穩,幅度較小,且在觀察期內的10年間實現了絕對增長。在經濟-生態體系各子系統層面,各個子系統的變動均較為波動,兩個子系統的發展水平存在差距。

2008-2017年間,“經濟”子系統的發展水平較高且變化平穩,持續位于0.4000左右,由于2008年國際金融危機影響,其發展水平于2009年位于10年之間的最低水平,之后我國政府適時提出了4萬億元刺激的財政政策、供給側結構性改革政策、創新驅動戰略以及高質量發展戰略等政策措施,對“經濟”子系統的發展都具有顯著的正影響,促使“經濟”子系統發展水平較高。2014年之后,受到我國生態文明建設方針影響,“經濟”子系統的發展水平開始下降。“環境”子系統的發展水平在觀察期內位于整體水平之下,黃河流域的環境生態文明建設仍然是黃河流域高質量發展的短板。由于黃河流域大部分地區位于生態環境脆弱區和資源開發區,固體污染物存量大、經濟高速發展過程中產生的環境問題復雜,“環境”子系統的發展水平也持續處于波動狀態。

綜合而言,應該保持并不斷發展“經濟”子系統的建設模式,實現“經濟”子系統的高質量穩定發展,同時加強對“生態”子系統的建設,提升環境質量水平,通過環境質量的提升實現黃河流域的高質量發展。

(二)各省份經濟-生態發展水平分析

黃河流域沿線各省區的經濟-生態發展水平波動變化幅度不一,區域間差異明顯。其中,青海省發展水平持續位于最高位,已穩定達到0.5000以上,山東省和四川省的發展水平大致位于0.4000—0.5000之間,寧夏回族自治區的發展水平持續處于0.2000以下,其余省份的高質量發展水平大致處于0.2000—0.3000之間。

進一步分析發現,經濟-生態發展水平較高的青海省的子系統發展水平中,“經濟”子系統和“生態”子系統的發展水平差距較大。此外,山東省經濟-生態各子系統發展水平差距也較大,但山東省“經濟”子系統的發展水平優于“生態”子系統,其間差距較青海省大。整體發展水平位于第二位的四川省的經濟-生態各子系統之間的發展水平差距相對較小。除寧夏回族自治區外,黃河流域其他省份“生態”子系統的低發展水平說明環境保護仍然是這兩省實現高質量發展要解決的重點問題。總體而言,黃河流域幾個省區由于落后的經濟水平而缺乏發展其他方面的物質資本和經濟環境,因此,應該在保持生態環境現狀的基礎上從發展經濟著手,在穩定夯實物質水平的基礎上,提升生態環境質量以全面提升發展水平。

可以看出,除青海省外,其他各省“經濟”子系統的發展水平均高于該省其他子系統的水平,說明各省區的高質量發展模式是以經濟建設拉動其他系統發展的模式,山東省除“生態”子系統外,其他4個子系統的高質量發展水平相當,環境問題的解決是提升山東省高質量發展水平的重點。綜上而言,黃河流域沿線地區9省區的高質量發展水平存在模型的異質性,因此各省區的高質量發展驅動政策也應存在異質性,山東省應保持各子系統的高水平增長,同時不斷創新發展模式、提升生態環境質量,實現高質量發展“五位一體”子系統的均衡發展。其他省份則要大力發揮“經濟”子系統對“生態”子系統的帶動作用,提升經濟水平,找到與當地生態環境相適宜的經濟發展模式。寧夏回族自治區、甘肅省以及青海省三個省份高質量發展整體水平及各子系統的水平均較低,追溯論文相關數據,三個省區“經濟”子系統高質量發展水平最大值遠低于其他省份的最低水平,寧夏回族自治區及青海省“文化”子系統、甘肅省“社會”子系統的高質量發展水平遠低于其他省份相應子系統,處于0.187-0.270之間,但這三個省區“生態”子系統的高質量發展水平和其他省份持平。這三個省區由于落后的經濟水平而缺乏發展其他方面的物質資本和經濟環境,因此,應該在保持生態環境現狀的基礎上從發展經濟著手,在穩定夯實物質水平的基礎上,提升社會基本服務及文化教育活動等軟實力以全面提升發展水平。

四、黃河流域經濟-生態耦合協調分析

(一)黃河流域生態-經濟子系統耦合協調分析

根據黃河流域經濟-生態子系統的內部耦合度狀況,可以看到,各子系統之間協調性較差,資源分配利用效率較低,屬于輕度失調衰退型。整體而言,黃河流域經濟-生態子系統間的耦合協調度變動較為頻繁,但波動幅度較小,維持在0.0009—0.0300之間。2013年是耦合協調度的一個分水嶺,2013年之前耦合協調度呈現增長趨勢,2013年之后有所下降。參照黃河流域高質量發展整體水平可以看到,2013年之后黃河流域高質量發展水平的降低主要是由“生態”子系統水平降低所致,經濟-生態子系統之間的發展失衡和差異性是導致黃河流域整體發展失調的重要原因。

(二)各省區經濟-生態耦合協調分析

黃河流域沿線各省區的協調類型整體較差,各子系統高質量發展同樣存在內部失衡狀況。

根據2008-2017年9省區子系統耦合協調度均值,可以將黃河流域沿線省區高質量發展內部協調度分為四類:一是瀕臨失調衰退型的省份,包括山東、四川、青海三省;二是中度失調衰退型的省區,包括寧夏回族自治區;三是輕度失調衰退型的省份,包括了河南、山西、陜西、內蒙古自治區、甘肅5省區。除此之外,還可以看出,黃河流域9省區的區域間經濟-生態子系統耦合協調度的差異性相對較大,特別是最高的山東省和最低的甘肅省之間差異較大。

五、結論與建議

黃河流域各省區發展水平測度是制定推進黃河流域高質量發展政策的基礎,對黃河流域沿線各省份經濟-生態系統發展水平和耦合協調度的測度是切實提升黃河流域發展質量的依據。本文基于十八大以來“五位一體”的總體布局,從經濟建設、生態文明兩個視角構建了黃河流域經濟-生態評價指標體系。并從高質量發展整體水平和“五位一體”子系統耦合協調度兩個方面進行了評價。結果表明,黃河流域經濟-生態整體發展水平處于相對較低水平,經濟-生態各子系統發展水平差異較大,9省區高質量發展水平由高到低依次為青海省、四川省、山東省、河南省、內蒙古自治區、陜西省、甘肅省、山西省、寧夏回族自治區;黃河流域高質量發展“五位一體”子系統耦合協調度呈現倒“U”形趨勢,2013年達到最高值;9省區高質量發展“五位一體”子系統耦合協調度由高到低依次為四川省、青海省、山東省、內蒙古自治區、陜西省、甘肅省、河南省、山西省、寧夏回族自治區。

根據文章結論,基于黃河流域9省區經濟-生態體系,本文提出以下促進黃河流域生態經濟發展的政策參考:一是以創新驅動促進“經濟”子系統高質量發展,以帶動“生態”子系統的全面提升。通過人才積累、技術革新和體制創新,不斷驅動本地區經濟數量的增長,并在此基礎上實現經濟集成發展,以創新驅動促經濟全面發展,為“生態”子系統發展水平的提升和實現各子系統的耦合協調提供物質保障。二是踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,提升“生態”子系統高質量發展水平。遵守各項環境法規、嚴守生態環境紅線,減少發展過程中的環境污染及生態破壞問題,解決好黃河流域的水資源保障和水土流失及工業污染問題,堅持生態優先、綠色發展、因地制宜、分類施策,將生態環境的短板補上。此外,黃河流域沿線9省區還應建立聯動機制,優勢互補,相互借鑒發展經驗、研討發展路徑,共同推進整個流域高質量發展水平的提高。除經濟與生態子系統的建設之外,還要注重提升黃河流域其他方面的建設,例如提高文化科教水平,提升居民文娛環境,同時切實提高社會保障體系和保障水平。各級政府要做好教育保障工作,通過投資、稅收等優化政策積極推動文化事業和文化產業的發展,不斷完善各類文化基礎設施,為居民提供休閑娛樂空間,提升居民幸福感和獲得感,同時結合各省當地文化特色促進精神文明建設及其相關產業的發展,通過軟實力的建設發展切實提升黃河流域的經濟-生態建設水平。

參考文獻:

[1]尹國康.黃河流域環境對水資源開發承受力的思考[J].地理學報,2002,57(02):224-231.

[2]柴成果,姚黨生.黃河流域水環境現狀與水資源可持續利用[J].人民黃河,2005,27(03):38-39+48-64.

[3]張曉濤,于法穩.黃河流域經濟發展與水資源匹配狀況分析[J].中國人口·資源與環境,2012,22(10):1-6.

[4]劉寧.基于DEA的黃河流域9省區生態環境可持續發展評價[J].新疆農墾經濟,2008(03):60-63.

[5]王玉梅.黃河流域可持續發展評價研究[J].商業研究,2009(12):36-37.

[6]薛寶琪,范紅艷.黃河沿線旅游資源開發整合研究——對建設大黃河旅游走廊的構想[J].河南大學學報(自然科學版),2007,37(05):496-500.

[7]曹新向,苗長虹.黃河流域省際旅游合作與互動[J].商業研究,2009(11):167-169.

[8]彭榮勝.基于區域協調發展的黃河流域經濟空間開發[J].商業研究,2010(02):116-120.

[9]張金萍.黃河下游沿岸縣域經濟發展的空間分異[J].經濟地理,2012,32(03):16-21.

[10]張鵬巖.黃河流域縣域經濟密度測算及空間分異研究[J].中國人口·資源與環境,2017,27(08):128-135.

[11]任保平.黃河流域高質量發展的特殊性及其模式選擇[J/OL].人文雜志:1-4[2019-12-08].https://doi.org/10.15895/j.cnki.rwzz.2019112955.001.

[12]張貢生.黃河經濟帶建設:意義、可行性及路徑選擇[J].經濟問題,2019(7):123-129.

[13]馬靜怡.“一帶一路”背景下黃河流域農產品跨境電商物流系統構建研究[J].對外經貿實物,2019(08):89-93.

[14]金鳳君.黃河流域生態保護與高質量發展的協調推進策略[J/OL].改革:1-7[2019-12-08].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1012.F.20191118.1337.002.html.

[15]夏軍.黃河流域綜合治理與高質量發展的機遇與挑戰[J].人民黃河,2019,41(10):157.

[16]陳超.新時代黃河生態文化傳播路徑研究[J].新聞愛好者,2019(11):27-30.

[17]佟成元,喬少輝.抓好黃河流域文化傳承保護帶動文化旅游業高質量發展[J].北方經濟,2019(10):36-39.

作者單位:西安財經大學