四川盆地暖區暴雨特征分析*

肖紅茹 王佳津 肖遞祥 龍柯吉 諶 蕓

1 四川省氣象臺,成都 610072 2 高原與盆地暴雨旱澇災害四川省重點實驗室,成都 610072 3 國家氣象中心,北京 100081

提 要: 給出四川盆地暖區暴雨的定義,并根據天氣形勢和影響系統將其分為西南渦型、副熱帶高壓邊緣型、西南急流型和東南風型四類。然后利用2008—2018年5—9月常規和自動站逐時降水資料統計分析四類暖區暴雨的時空分布特征和降水性質,并選取典型個例,對暴雨中尺度特征和成因進行了分析。主要結論包括:四類暖區暴雨易發于山脈迎風坡、喇叭口地形、平原和丘陵山地不均勻下墊面附近。西南渦型和西南急流型暴雨范圍廣且成片,西南渦型暴雨主要位于盆地中部和南部,西南急流型暴雨主要出現在盆地中部到龍門山脈北段和大巴山脈;副熱帶高壓邊緣型和東南風型暴雨分散,主要出現在盆地西部;降水都具有明顯的日變化,呈現為單峰型,夜間加強,白天減弱;暖區暴雨由對流性和穩定性降水組成,降水量級越大,對流性越明顯,其中,副熱帶高壓邊緣型和東南風型對流性降水明顯,西南渦型和西南急流型穩定性降水明顯;暖區暴雨直接由β中尺度云團發展造成,西南渦型和西南急流型中尺度對流系統持續時間≥6 h,副熱帶高壓邊緣型和東南風型中尺度對流系統持續時間≤6 h,但四類暖區暴雨單站對流性降水(20~50 mm·h-1)的持續時間一般不超過3 h,≥50 mm·h-1的短時強降水維持時間不超過1 h,若超過1 h易造成極端降水事件,西南渦型和西南急流型容易出現極端強降水;四類暖區暴雨發生在高能高濕不穩定環境條件下,平均CAPE值超過1 000 J·kg-1,K指數在40℃左右,850 hPa平均假相當位溫在85℃左右,平均比濕可達16 g·kg-1。

引 言

暖區暴雨的概念首先由黃世松(1986)提出,他將一般發生在地面鋒面系統前端200~300 km位置或更遠的暖區,或是南嶺附近至南海北部沒有鋒面存在、華南未受冷空氣或變性冷高脊控制,或者發生在西南風和東南風的匯合氣流中,甚至無切變的西南氣流里的暴雨稱為暖區暴雨。這類暴雨具有強度大、范圍小、對流性強、降水時段集中(林良勛,2006;趙玉春等,2008),以及突發性強和階段性明顯(張曉美等,2009;徐珺等,2018)的特點。暴雨是不同尺度天氣系統相互作用的結果,研究表明歐亞中高緯低槽、西太平洋副熱帶高壓(以下簡稱副高)、南亞高壓及副熱帶高、低空急流是華南暖區暴雨主要的天氣尺度系統(丁治英等,2009;2011;廖慕科等,2010;何立富等,2016),典型的環流系統配置(林良勛,2006;陳翔翔等,2012;何立富等,2016)為中尺度對流系統(MCS)的發生發展提供了有利的物理環境條件(高能高濕、強烈的低層輻合和強上升運動),有組織的MCS是華南暖區暴雨的直接影響系統(夏茹娣等,2006;張曉美等,2009;葉朗明和徐碧裕,2014;Wu and Luo,2016),而中尺度喇叭口地形作用(夏茹娣等,2006)、海岸線附近山體(Wang et al,2014)、地面中尺度輻合線(葉朗明和徐碧裕,2014;伍志方等,2018)、對流產生的地面中尺度冷池(Liu et al,2018)、重力波的傳播(徐燚等,2013)等激發強上升運動、觸發不穩定能量釋放導致暖區暴雨的發生。

除華南地區外,我國其他地區也受到暖區暴雨的嚴重影響(徐珺等,2014;周明飛等,2014;陳云輝等,2015;周長春等,2015;孔凡超等,2016)。對2012年北京“7·21”特大暴雨的極端性分析(諶蕓等,2012;孫軍等,2012)表明,降水過程由暖區降水和鋒面降水組成,暖區降水開始時間早、強度大、中心較為分散、持續時間長,且降水大部分是由地形觸發對流單體并形成準靜止線性MCS,傳播進入北京造成極端強降水,距離冷鋒到來還有一段時間。暖區暴雨影響系統相對于鋒面暴雨不明顯,預報信號較弱,數值預報模式難以很好描述暖區對流的發生發展(Huang and Luo 2017;諶蕓等,2018;覃武等,2020),預報員也很難對數值預報進行有效訂正(方翀等,2012;宗志平等,2013;王淑莉等;2015),因而揭示暖區暴雨的降水特點和成因具有重要意義。Luo et al(2016)分析2011—2015年中國極端小時降水的天氣背景類型,揭示了地面鋒面型、低渦/切變線型、熱帶氣旋型、其他型(即天氣尺度系統弱動力強迫下的暖區型)的發生頻次/強度、日變化、季節變化等時空分布;陳玥等(2016)統計了長江中下游地區的暖區暴雨過程,得到了特定天氣背景下暖區暴雨過程的時空統計特征,并建立了三種天氣概念模型:冷鋒型、暖切變型和副高邊緣型;汪玲瑤等(2018)統計了江南地區暖區暴雨的時空分布特征和降水性質,并對暖區暴雨的成因進行了初步分析,最后給出四類暖區暴雨的系統配置:暖切變型、冷鋒鋒前型、副高型和強西南急流型。

四川盆地受青藏高原和秦嶺的阻擋作用,冷空氣不易入侵,且盆地西、北部地勢高,東、南部地勢低,夏季南來的水汽和能量易在盆地積聚,有利暖區暴雨的發生。周長春等(2015)、楊康權等(2017;2019)對盆地西部暖區暴雨的個例分析發現,盆地暖區暴雨具有強度大、對流強、多發生于夜間的特點,且大多出現在龍門山脈一線,致災性強。受地形影響,高原渦和西南渦暴雨是四川盆地典型的致災性暴雨(肖遞祥等,2017),對此兩類暴雨的成因、對流觸發機制等的研究較多(陳忠明等,2004;顧清源等,2008;肖紅茹等,2009;肖遞祥等,2012;宗志平等,2013;師銳等,2015),而專門針對盆地暖區暴雨的研究較少,且目前全球和區域數值模式對暖區降水的預報能力有限,對預報員指導意義不大,預報業務中常出現漏報、預報強度偏弱和強降水時間偏差大的情況,因此揭示盆地暖區暴雨的降水特點是很有必要的,以便對模式預報的訂正提供參考。本文首先給出四川盆地暖區暴雨概念,再根據主要影響系統進行分類,然后利用多年常規和非常規觀測資料統計分析盆地暖區暴雨的時空分布、降水性質等特征,并針對典型個例做了初步成因分析。

1 資料和四川盆地暖區暴雨的定義

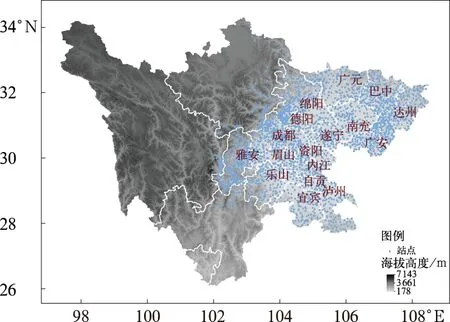

本文所用資料包括:(1)2008—2018年5—9月常規地面、高空觀測和FY-2衛星TBB資料,四川盆地109個國家站和2 684個區域自動站(圖1)的逐小時降水觀測數據;(2)地形數據為SRTM提供的分辨率為90 m的地形高程數據(http:∥rtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp),該數據由美國太空總署和國防部國家測繪局聯合測量。

圖1 四川地形圖及站點分布Fig.1 Sichuan topographic map and distribution of stations

本文對四川盆地(28°~33°N、102.5°~108.5°E)暖區暴雨統計標準為:降水發生在地面冷鋒前部至少100 km以外的暖區一側或熱低壓環流區域中,且降雨區降水發生時不受地面冷空氣影響,850 hPa沒有冷平流入侵降雨區,盆地有3個及以上相鄰國家站或5個及以上分散國家站日降水量(20時至次日20時,北京時,下同)≥50 mm的降水過程,并伴有短時強降水(≥20 mm·h-1)。

按照上述定義,對2008—2018年四川盆地暖區暴雨過程進行篩選,共有58例,根據主要影響系統和相似天氣形勢進行分類(具有代表性,個例數少于5例不進行歸類),首先判斷有無西南渦,如有則為西南渦型;其次判斷700 hPa(27°~33°N、102°~109°E)范圍內有無西南急流,如有則為西南急流型;然后再看副高588 dagpm線的位置;最后將盆地暖區暴雨分為表1所列四大類型,其中有12例無法歸類。

表1 四川盆地暖區暴雨分類Table 1 Classfication of warm-sector rainstorms over Sichuan Basin

2 四川盆地暖區暴雨降水特征

利用自動站逐時降水資料,對四川盆地(以下簡稱盆地)暖區暴雨的站點日平均雨量、降水頻次的空間分布及站點降水的時間分布特征,不同強度小時雨量對總降水的貢獻進行分析。

2.1 降水空間分布

從日雨量超過50 mm站點頻次分布(圖2)來看,暖區暴雨發生的高頻區主要位于盆地中部至龍門山脈北段和大巴山脈一帶,以及盆地西、南部,其次是盆地南、東部。從暴雨日平均雨量≥100 mm·d-1的站點分布來看,強降水中心容易出現在山脈的迎風坡(A)、喇叭口地形(B)和平原、丘陵山地不均勻下墊面(C)附近,不同類型的暖區暴雨其空間分布又存在差異。

圖2 四川盆地暖區暴雨降水空間分布(彩色圓點為≥50 mm·d-1站點降水頻次,◇為至少一次日平均雨量≥100 mm站點,灰度填色為地形高度,黑色橢圓圈為強降水中心)Fig.2 Spatial distribution of warm-sector rainstorms over Sichuan Basin[Color dots are for the frequency of rainstorms (≥50 mm·d-1), ◇ for daily mean severe rain≥100 mm, gray color for terrain height, black ellipse for severe rainfall center]

西南渦型(圖3a)暖區暴雨高頻區降水成片較集中,呈現盆地中部、南部多,其余地方少的特點。強降水中心和西南渦發生、發展演變密切相關,統計發現有9例西南渦生成于川西高原南部,其中5例移出高原進入盆地,造成盆地中部到南部成片強降水,未移出高原的主要造成盆地西南部強降水。4例西南渦生成于盆地,然后向東北或偏東方向移動,或者原地發展,主要造成西南部、南部和中部成片強降水,西南渦穩定維持,容易導致極端強降水,例如,2013年6月30日至7月1日,西南渦穩定維持在盆地中部,造成遂寧6月30日08時至7月1日08時的24 h降水量達415.9 mm。13例中強度超過200 mm·d-1的占比為46.15%,最強中心為392 mm·d-1。

副高邊緣型(圖3b)暖區暴雨降水比較分散,與副高位置有關,當副高加強西伸到盆地西部控制整個盆地,高原東側(30°~35°N、99°~105°E)一般有東北—西南向切變線存在,或者副高與青藏高壓對峙,在盆地形成兩高之間切變線,從而在588 dagpm線邊緣形成強降水,但超過100 mm·d-1的強降水中心均出現在盆地西部,250 mm·d-1以上強降水中心均出現在龍門山脈北段,中心超過200 mm·d-1的占比為38.46%,最強中心為343 mm·d-1。

西南急流型(圖3c)暖區暴雨高頻降水區廣且成片,集中發生在盆地中部、北部。急流型發生時,對流層高層盆地北部為高空急流分流區,中層有西風低槽與之配合,副高一般偏東,低空急流強,南風分量大,強降水區和中心偏北,有7例強中心都出現在廣元、巴中兩個市;當西南急流的位置偏南偏東,強降水區也偏南偏東,降水中心易出現在華鎣山脈。暴雨中心超過200 mm·d-1的暴雨過程頻次占比為50%,最強降水中心為259 mm·d-1,均偏北。

東南風型(圖3d)暖區暴雨發生時對流層中低層無明顯天氣尺度系統,850 hPa從華南至盆地有一支東南風氣流,且存在風速脈動,在盆地西部出現明顯的風速或風向輻合,強降水區沿山脈走向,落點分散,若華南沿海有臺風登陸(9例中有3例),臺風外圍的東南風急流會導致向盆地的暖濕輸送加強,東南氣流遇盆地西部大地形強迫抬升,從而造成更強降水,一般出現在龍門山脈北段,中心超過200 mm·d-1的占比為20%,最強中心為337 mm·d-1。

圖3 (a)西南渦型、(b)副高邊緣型、(c)西南急流型和(d)東南風型降水空間分布(彩色圓點為≥50 mm·d-1站點降水頻次,◇為至少一次日平均雨量≥100 mm站點,灰度填色為地形高度)Fig.3 Spatial distribution of precipitation with (a) SWV, (b) ESH, (c) SWJ and (d) SEW[Color dots are for the frequency of rainstorms (≥50 mm·d-1), ◇ for daily mean severe rain ≥100 mm, gray color for terrain height]

綜上所述,盆地四類暖區暴雨空間分布因其影響系統的差異而存在不同,西南渦和西南急流型暴雨落區范圍廣而成片,副高邊緣型和東南風型暴雨落區分散,東南風型雨帶沿山體走向,但四類暴雨均表現為強降水中心多發于山脈迎風坡、喇叭口地形、平原和丘陵山地不均勻下墊面附近。

2.2 降水時間分布特征

2.2.1 站點降水日變化

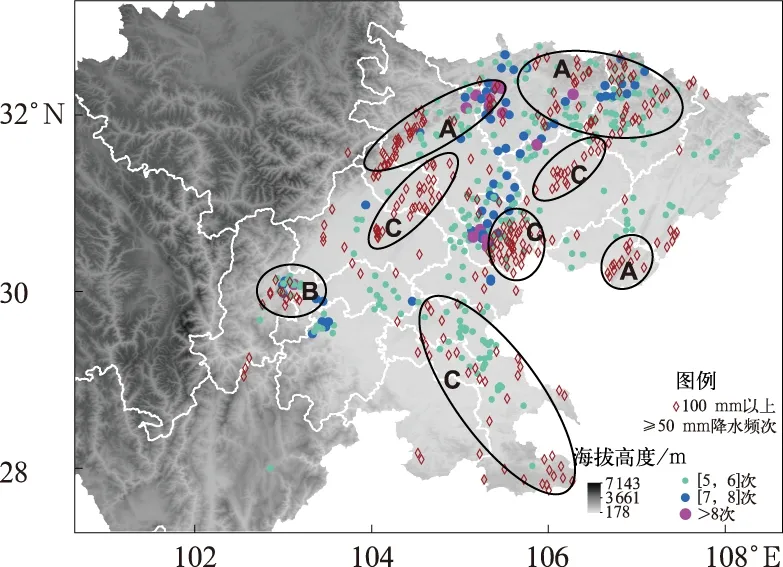

統計四類暖區暴雨中雨強分別≥10、20、50 mm·h-1的站點數隨時間的變化發現(圖4):降水具有明顯的日變化,夜間加強,白天明顯減弱,四類暴雨均呈現為明顯的單峰型。其中,西南渦型日變化略平緩,降水峰值出現在凌晨至早晨(03—07時),21時對流明顯開始發展,主要集中在凌晨到上午(00—11時),且這一時段的短時強降水分布也相對均勻,23時到次日11時,每個小時都有≥50 mm·h-1的強降水出現,但站數較少(圖4a)。副高邊緣型、西南急流型和東南風型日變化都較劇烈,副高邊緣型降水峰值出現在黎明到早晨(05—08時),09時后降水迅速減弱,21時開始就有較明顯對流發生,午夜時逐漸增強,強盛期主要集中在05—09時,有明顯的≥50 mm·h-1的強降水(圖4b),表明副高邊緣對流發展很旺盛;西南急流型降水峰值出現在黎明到早晨(04—08時),09時后降水迅速減弱,對流發生略晚,午夜前后(23時)迅速發展,短時強降水主要集中在00—10時,且分布較均勻(圖4c);東南風型強降水峰值出現在午夜至凌晨(00—03時),04時開始降水明顯減弱,強對流在23時快速發展,持續到03時、04時對流明顯減弱,在08—10時對流再次發展,但強度比夜間弱(圖4d)。從上面的分析來看,盆地暖區暴雨的日變化和同緯度江南地區暖區暴雨日變化有明顯不同,江南地區暖區暴雨日變化有單峰型,峰值出現在03—08時或14—21時,也有雙峰型,峰值出現在19—23時及00—04時(汪玲瑤等,2018)。

圖4 (a)西南渦型、(b)副高邊緣型、(c)西南急流型和(d)東南風型暖區暴雨不同小時雨量站點數的時間序列Fig.4 Time series of precipitation with (a) SWV, (b) ESH, (c) SWJ and (d) SEW

2.2.2 站點降水持續時間

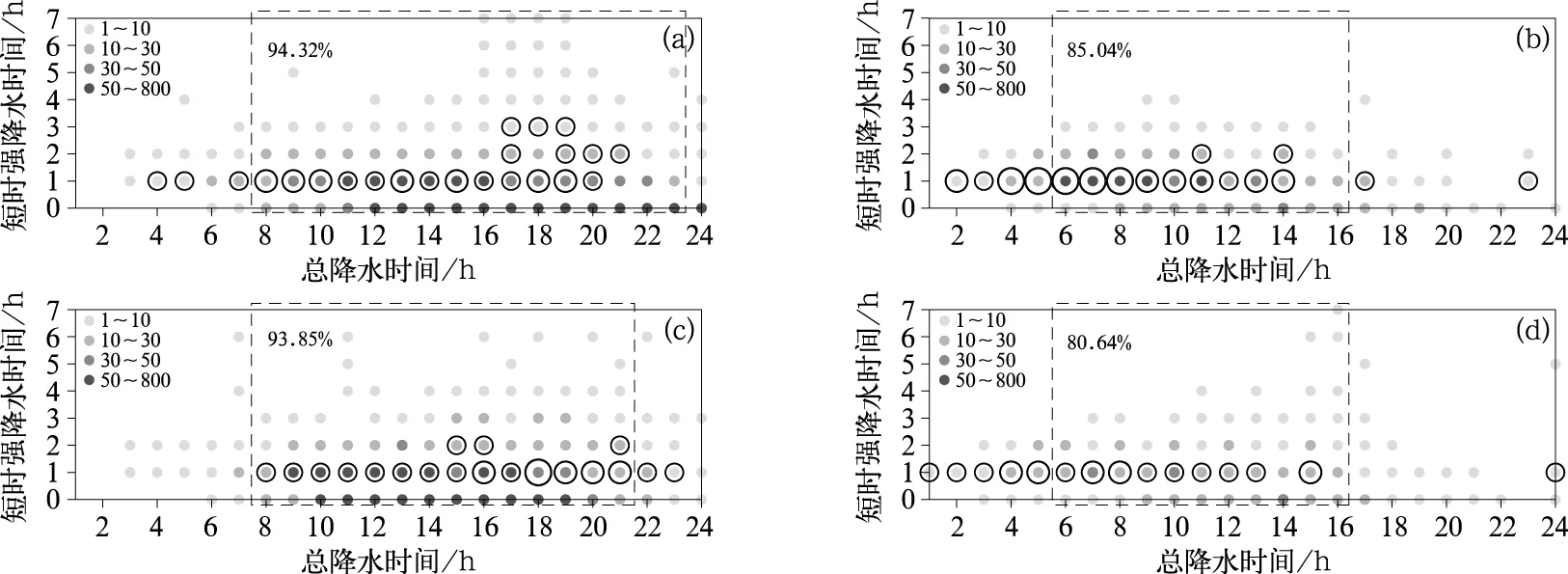

從四類暴雨站點降水持續時間(圖5)可見:西南渦型和西南急流型總降水時間均較長,分別有94.32% 和93.85%的站點降水集中在8~23和8~21 h,這可能與西南渦、急流形成后系統比較穩定,維持時間較長有關;副高邊緣型和東南風型總降水時間則更短,分別有85.04%和80.64%的站點降水集中在6~16 h,這也表明了副高控制和弱天氣系統強迫環流形勢下,不利于降水的持續維持。

圖5 (a)西南渦型、(b)副高邊緣型、(c)西南急流型和(d)東南風型暖區暴雨站點的降水持續時間(圓點表示站點降水強度≥20 mm·h-1,顏色越深表示站點數越多;圓圈表示站點降水強度≥50 mm·h-1,符號越大站點數越多,圓圈由小到大分別對應:1~5、5~10和10~30站;虛線框表示站點總降水時間集中時段)Fig.5 Precipitation duration of (a) SWV, (b) ESH, (c) SWJ and (d) SEW(dots: ≥20 mm·h-1, deeper color for more stations; circle: ≥50 mm·h-1, bigger pattern for more stations; black dashed box for the concentrated duration of station precipitation)

對于短時強降水(≥20 mm·h-1)的持續時間(圖5中圓點),西南渦型、西南急流型和東南風型暴雨短時強降水總時間較長,可以達到6~7 h,但西南渦型和西南急流型短時強降水持續時間大多集中在1~3 h,占比分別為95.8%和96.46%,東南風型普遍(90.89%)集中在1~2 h(圖5d);副高邊緣型暴雨短時強降水持續時間較短,最長可持續4 h,但占比不到1%,普遍(95.24%)集中在1~2 h(圖5b)。對于雨強≥50 mm·h-1的極端降水來說,四類暖區暴雨持續時間普遍不超過1 h,副高邊緣型發生概率最大,為15.19%,東南風型發生概率次之,為11.28%,西南渦型和西南急流型發生概率較小,分別為6.91%和5.44%,但西南渦型和西南急流型有單站持續時間達到2~3 h的情況,且對流降水(20~50 mm·h-1)的持續時間可達4~7 h(圖5a、5c),表明這兩類暖區暴雨容易出現局地極端性降水。

綜上所述,四類暖區暴雨總降水和短時強降水持續時間不同,但大部分站點出現對流性降水(20~50 mm·h-1)的持續時間不超過3 h,≥50 mm·h-1的短時強降水維持時間≤1 h,如果超過1 h就容易造成極端降水事件。

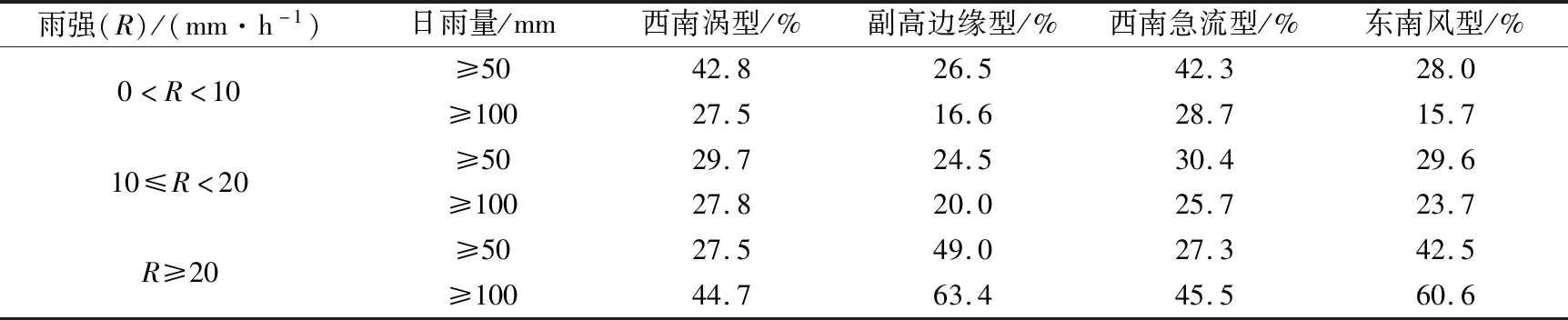

2.3 降水性質

進一步分析不同強度降水對總降水量的貢獻來討論四類暖區暴雨的降水性質。表2是不同雨強的總降水量占日降水量的比例,從小時降水量對日降水量的貢獻來看,當日降水量≥50 mm時:副高邊緣型短時強降水最明顯,其降水總量占日降水量的比重最高(49.0%);其次是東南風型,為42.5%;西南渦型和西南急流型短時強降水總降水量占日降水量的比例相對較低,不足30%,而穩定性降水(R<10 mm·h-1)總降水量在日降水量中占比均超過42%,明顯高于副高邊緣型和東南風型。當日降水量≥100 mm時:四類暴雨短時強降水總雨量占日降水量的比例都明顯增加,其中副高邊緣型和東南風型占比均超過一半,分別為63.4%和60.6%,西南渦型和西南急流型占比相對較低,分別為44.7%和45.5%;而穩定性降水總降水量占日降水量比例明顯降低,均低于30%。

表2 四類暖區暴雨中不同雨強(R)降水總雨量占日降水量比例Table 2 Proportion of precipitation caused by different hourly rainfall (R)in daily rainfall amount in four types of warm-sector rainstorms

綜上分析,四類暖區暴雨均由對流性短時強降水和穩定性弱降水共同組成。其中,對于一般暴雨量級(50~100 mm)的暖區暴雨而言,副高邊緣型暖區暴雨短時強降水對總降水量貢獻最大,東南風型次之,西南渦型和西南急流型穩定性降水貢獻相對較大,但當日降水量達到大暴雨量級(≥100 mm)時,四類暖區暴雨短時強降水占總降水量的比重都接近或超過一半,表明降水量級越大,降水的對流性越明顯。由此可見,中尺度短時強降水對暖區暴雨的貢獻十分顯著。

3 對流云團演變

從降水性質的分析中得知,四類暖區暴雨中有明顯的對流性降水,下面通過分析每一類中典型個例中尺度云團的發生發展演變,探討不同類型暖區暴雨的成因。

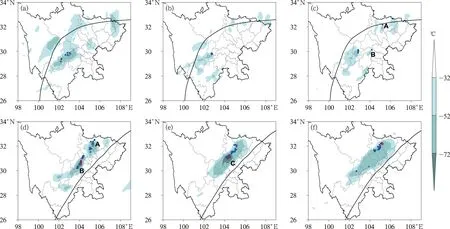

2013年6月29日20時至30日20時是一次典型的西南渦暖區暴雨過程,29日20時西南渦在川西高原南部生成,30日白天東移出高原進入盆地西南部后,準靜止夜間開始向東北方向移動(肖紅茹等,2014),造成30日盆地大范圍的強降水。對流云團的演變清晰反映了盆地強降水的發生,上半夜到黎明(22—05時)西南渦在對流層中低層西南氣流的引導下緩慢東移,其東部、南部西南氣流中不斷有對流觸發,29日21時盆地內有A、B兩個β中尺度云團生成發展,云頂亮溫達-52℃,產生兩個>20 mm·h-1的中尺度雨團(圖6a);隨后云團A向南、云團B向北發展,30日00時合并為α中尺度云團C,云頂亮溫達到-72℃,在此過程中形成一條準南北向的短時強降水雨帶,有≥50 mm·h-1的中尺度雨團生成,最大降水強度為81.5 mm·h-1(圖6b),云團C維持6 h后開始減弱;07時西南渦移到盆地西南部,此時云團C云頂亮溫為-52℃,但結構比較松散,對應盆地有分散的小塊短時強降水雨團(圖6c);09時起云團C再次加強,10時(圖6d)云頂亮溫降低到-72℃,中心正好位于遂寧地區上空,在盆地中部再次形成一條準南北向短時強降水雨帶,遂寧市區出現一個≥50 mm·h-1的中尺度雨團,中心雨強達到95.1 mm·h-1;云團C維持了7 h后,16時開始結構變得松散,但-52℃的冷云區一直處于遂寧市上空直到18時才開始減弱,短時強降水雨團區范圍明顯減小(圖6e),造成遂寧本站持續7 h的短時強降水,≥40 mm·h-1的強降水持續了4 h,最強為54.2 mm·h-1,到20時,遂寧本站累計降水為327 mm,中心遂寧市安居區累計降水為392.5 mm。對流云團在低渦右側生成—合并—發展—衰減—再次發展—再減弱消失的過程造成了持續的強降水。

圖6 2013年6月29—30日西南渦型暖區暴雨TBB云圖和短時強降水分布(a)29日21時,(b)30日00時,(c)30日07時,(d)30日10時,(e)30日18時(陰影為TBB,藍色圓點為≥20 mm·h-1站點,紅色圓點為≥50 mm·h-1站點,紅色D為西南渦中心;A,B,C為對流云團,下同)Fig.6 TBB and the flash sever precipitation distribution of warm-sector rainstorms in the type of SWV at (a) 21:00 BT 29, (b) 00:00 BT 30, (c) 07:00 BT 30, (d) 10:00 BT 30, (e) 18:00 BT 30 June 2013(shaded area: TBB, blue dot: ≥20 mm·h-1, red dot: ≥50 mm·h-1, red D for the center of SWV; A, B, C: convective cloud cluster, same as follow)

副高邊緣型暖區暴雨強降水分散,持續時間短,以2017年8月20日20時至21日20時過程為例,本次過程副高較強,20日20時588 dagpm線西段位于川西高原東部,且邊緣多中尺度對流單體生消(圖7a,7b),20日20時至21日03時,每個單體的生命史均不超過3 h,小時雨量大多<20 mm,≥20 mm·h-1的短時強降水較分散,量級一般不超過50 mm·h-1,且主要分布在盆地西南部雅安地區,這可能和副高西南側北上的偏南氣流輸送到喇叭口地形產生強烈輻合有關;21日04時,盆地西北部和西南部各有一個β中尺度對流云團A、B生成,分散的短時強降水也主要位于雅安地區(圖7c);然后云團A原地發展,云團B向A發展移動,07時,云團A、B中TBB值為-32℃的云區相接,-52℃云區范圍明顯擴大,兩個云團TBB中心值均達到-72℃,對應成都市區和德陽市區都出現一個短時強降水雨團,最強中心位于成都市區,小時雨量達62.8 mm,在這個過程中副高略有東退,08時588 dagpm線西北段位于盆地中部,云團A、B合并為α中尺度云團C,低于-72℃的云頂亮溫中心位于成都、德陽兩個市,短時強降水也主要出現在兩地,該中心維持2 h,09時發展最強,造成德陽市區降水量達83 mm·h-1(圖7e),隨后云團C開始快速減弱;11時,TBB為-72℃的云區已經消失(圖7f),但仍造成綿陽附近短時強降水雨區,最強中心達62.2 mm·h-1;12時開始TBB為-52℃的云區開始解體,降水明顯減弱,無短時強降水發生。β中尺度云團在盆地西南部喇叭口地形和西北部龍門山脈迎風坡生成,南部云團自西南向東北方向快速移動發展—合并—減弱導致了強降水。

圖7 2017年8月20—21日副高邊緣型暖區暴雨TBB云圖和短時強降水分布(a)20日21時,(b)21日01時,(c)21日04時,(d)21日07時,(e)21日09時,(f)21日11時(陰影為TBB;藍色圓點為≥20 mm·h-1站點,紅色圓點為≥50 mm·h-1站點,黑色等值線為副高588 dagpm線:圖7a~7c為20日20時,圖7d~7f為21日08時)Fig.7 TBB and the flash sever precipitation distribution of warm-sector rainstorms in the type of ESH at (a) 21:00 BT 20, (b) 01:00 BT 21, (c) 04:00 BT 21, (d) 07:00 BT 21, (e) 09:00 BT 21, (f) 11:00 BT 21 August 2017(shaded area: TBB; blue dot:≥20 mm·h-1; red dot:≥50 mm·h-1;black line for 588 dagpm: 20:00 BT 20 in Figs.7a-7c; 08:00 BT 21 in Figs.7d-7f)

西南急流型暖區暴雨對流性降水成片,持續時間較長,以2012年7月6日20時至7日20時過程為例,6日20時,700 hPa從攀西地區經盆地南部到東北部是一支西南急流,急流核(14 m·s-1)偏南,急流中的西南風脈動在盆地南部激發出一個β中尺度對流單體A(圖8a),云頂最低亮溫為-52℃,在急流軸的左側有分散的單點短時強降水產生,強度<30 mm·h-1,隨后云團A快速發展,云頂亮溫最低達-72℃,并沿急流方向往北傳播,短時強降水位于急流左側云團A附近和急流出口區左側,比較分散,強度普遍不超過50 mm·h-1,23時發展成一個α中尺度云團,云頂亮溫低于-72℃;7日00時發展到最強,形成一個橢圓形α中尺度對流系統,云頂亮溫低于-72℃的云區面積約為98 000 km2,TBB中心達-82℃,造成遂寧、南充兩地形成一片呈東北—西南向的短時強降水區(圖8b),強度普遍為30~50 mm·h-1,最強中心為83.5 mm·h-1;04時,云團A開始減弱,-72℃的云區分裂為南北兩塊云團B、C,對應2個短時強降水雨區,強中心位于盆地中部遂寧地區,為61.1 mm·h-1(圖8c),該狀態維持2 h 后,隨著急流向北推進,云團C變得松散,B加強發展,短時強降水區主要位于急流出口左側;08時,急流核位于達州,對應其左側的云團B云頂亮溫低于-72℃ 的云區明顯增大,導致急流出口區左側巴中地區出現明顯的短時強降水,降水中心達70.6 mm·h-1,而云團C的-72℃云區基本消失(圖8d),但隨后云團B快速減弱,云團C低于-52℃ 的云區面積也在減少,對應降水明顯減弱;12時,云團C低于-52℃的云區面積再次增大,同時其左側又激發出一個云頂亮溫低于-52℃ 的中心D,并造成云團C、D附近個別站點出現短時強降水,最強達到74.7 mm·h-1(圖8e),云團D維持5 h 后消失,云團C維持7 h后也減弱消失(圖略),對應過程也結束。一個β中尺度云團在急流核左側生成,沿急流方向發展為強大的α中尺度對流系統(MCS),MCS維持—分裂—發展—減弱—再發展—逐漸消失的過程導致了強降水的發生。

圖8 2012年7月6—7日急流型暖區暴雨TBB云圖、700 hPa風場(圖8a、8b、8c為6日20時,圖8d、8e為7日08時)和短時強降水分布(a)6日20時,(b)7日00時,(c)7日04時,(d)7日08時,(e)7日12時(陰影為TBB,藍色圓點為≥20 mm·h-1站點,紅色圓點為≥50 mm·h-1站點)Fig.8 TBB, 700 hPa wind for 20:00 BT 6 in Figs.8a-8c, 08:00 BT 7 in Figs.8d, 8e and the severe rain distribution of warm-sector rainstorms in the type of SWJ at (a) 20:00 BT 6; (b) 00:00 BT 7; (c) 04:00 BT 7; (d) 08:00 BT 7; (e) 12:00 BT 7 July 2012(shaded area: TBB, blue dot: ≥20 mm·h-1, red dot:≥50 mm·h-1)

東南風型暖區暴雨對流性強降水分散,一般持續時間較短,以2017年7月21日20時至22日20時過程為例,本次過程副高偏強偏西,控制整個四川,西脊點位于青海玉樹附近,700 hPa云貴到盆地是一支西南氣流,850 hPa從華南到盆地是一支東南氣流,兩層偏南風風速均≤10 m·s-1,在盆地西部均有明顯的風速輻合。21日21時,在成都平原地區和西南部山前分別有一個β中尺度對流單體A、B生成發展(圖9a);但短時強降水不明顯,1 h后云團A云頂亮溫-52℃云區范圍增大,云團B出現了-52℃的云頂亮溫,造成成都、德陽兩個市和西南部山前出現分散的20~40 mm·h-1短時強降水(圖9b);23時A、B合并,云頂亮溫維持在-52℃,在德陽、綿陽兩個市出現明顯的短時強降水區,西南部山前也出現了分散的短時強降水(圖9c),強度普遍在20~45 mm·h-1,最強為74 mm·h-1;合并后的云團向西移動,短時強降水主要出現在龍門山脈及其山前,落區分散,最強降水可達83 mm·h-1(圖9d),維持3 h后該云團移入高原減弱解體;02—07時在平原或山前有分散的對流單體生消(圖9e),生命史為1~2 h,對應短時強降水也分散,強度普遍在20~40 mm·h-1。07時后無明顯對流發生,過程結束。β中尺度對流單體在喇叭口地形和城市熱島快速生成發展,然后合并西移上高原減弱消失,發展的云團尺度小于前三類,生消快、移速快是該類暴雨產生強降水的特征。

綜上分析,四類暖區暴雨強降水均由β中尺度對流系統發展直接造成,西南渦型和西南急流型暴雨由初生的β中尺度系統發展為α中尺度對流系統,并維持6 h以上導致持續的短時強降水,副高邊緣型和東南風型初生對流單體也是β中尺度系統,但發展后低于-52℃云區面積明顯小于上述兩類,維持時間≤6 h,導致短時強降水持續時間也短。

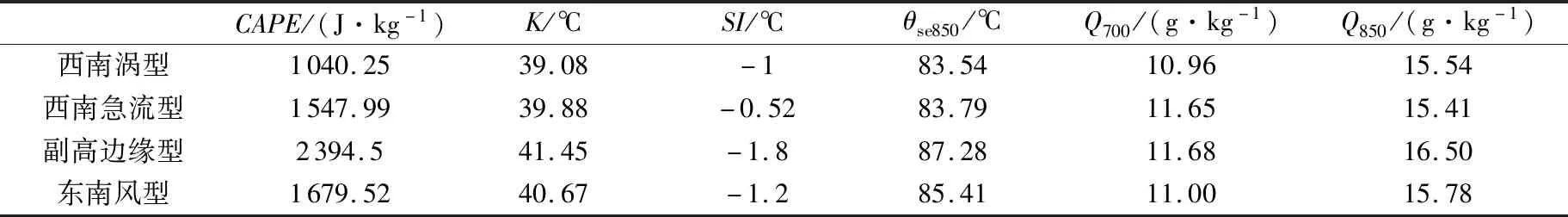

4 四川盆地暖區暴雨環境物理量特征

對流性短時強降水的發生與環境大氣的溫濕條件有密切關系,根據四川盆地暖區暴雨發生的日變化特征,選取暴雨過程發生臨近時刻20時與暴雨區鄰近的探空站(溫江、宜賓、達州和重慶沙坪壩四個探空站)的實況觀測資料,對盆地暖區暴雨發生的環境條件進行分析,表3給出了四類暖區暴雨過程中表征大氣層結和溫濕條件的物理量平均值統計結果,可以看到四類暖區暴雨發生臨近時刻平均CAPE值都超過1 000 J·kg-1,K指數平均在40℃左右,SI指數均為負值,850 hPa平均假相當位溫在85℃左右,平均比濕可達16 g·kg-1,700 hPa平均比濕為11 g·kg-1,表明四川盆地大氣環境處于高能高濕不穩定狀態,比較而言,副高邊緣型和東南風型暖區暴雨各物理量平均值都高于另兩類暴雨,尤其是副高邊緣型平均CAPE值為2 394 J·kg-1,K指數為41.45℃,850 hPa平均假相當位溫為87.28℃,比濕為16.50 g·kg-1,700 hPa平均比濕為11.68 g·kg-1,明顯高于其他三類,東南風型次之,這也詮釋了前文分析的副高邊緣型暖區暴雨對流性短時強降水最明顯,東南風型次之,西南渦型和西南急流型相對較弱的結論。

表3 四類暖區暴雨物理量特征Table 3 Physical characteristics of the four types of warm-sector rainstorms

5 結 論

四川盆地暖區暴雨按天氣形勢和主要影響系統可分為西南渦型、副高邊緣型、西南急流型和東南風型。四類暖區暴雨因影響系統不同,在時空分布特征和降水性質上各有異同點,主要結論如下:

盆地暖區暴雨易出現在盆地中部并向北擴展到龍門山脈北段和大巴山脈、盆地西南部和南部。西南渦型和西南急流型暴雨落區范圍廣且成片,副高邊緣型和東南風型暴雨落區分散,但均表現為強降水中心多發于山脈迎風坡、喇叭口地形、平原和丘陵山地不均勻下墊面附近。

盆地暖區暴雨主要出現在6—8月,降水具有明顯的日變化,呈現為單峰型,夜間加強,白天明顯減弱,有別于同緯度江南地區暖區暴雨日變化特征。西南渦型和西南急流總降水時間較長,分別為8~23和8~21 h,降水峰值分別出現在03—07時、04—08時,副高邊緣型和東南風型總降水時間略短,均為6~16 h,但副高邊緣型降水峰值出現在05—08時,東南風型降水峰值出現在00—03時。

盆地暖區暴雨均由對流性短時強降水和穩定性降水組成,且降水量級越大,短時強降水越明顯,其中,副高邊緣型和東南風型暴雨對流性降水明顯,西南渦型和西南急流型暴雨穩定性降水明顯,這與四類暖區暴雨發生前大氣環境處于高能高濕不穩定密切相關,且CAPE值和溫濕物理量值越大,短時強降水越明顯。四類暖區暴雨強降水均由β中尺度系統的發展直接造成,β中尺度系統一般在上半夜初生,初生階段短時強降水分散,西南渦型和西南急流型在午夜時分發展為強盛的α中尺度對流系統,并且能維持6 h以上,副高邊緣型在下半夜黎明時分對流發展旺盛,東南風型在午夜時分對流發展旺盛,這兩類暴雨發展成熟的對流云團持續時間均≤6 h。四類暖區暴雨大部分站點出現對流性降水(20~50 mm·h-1)的持續時間不超過3 h,≥50 mm·h-1的短時強降水維持時間不超過1 h,若超過1 h容易造成極端強降水事件,西南渦型和西南急流型暴雨易出現局地極端強降水。