濟源市濟瀆泉水流量衰減原因分析及復流措施研究

姜寶良 姜英博 田鵬洲 盧金閣 王秀明

(1.華北水利水電大學,鄭州 450046; 2.河南省資源環境調查一院,鄭州 450045; 3.河南省河口村水庫工程建設管理局,河南濟源 454000; 4.河南省濟源水文水資源勘測局,河南濟源 454000)

濟瀆泉不僅是寶貴的水資源,而且是珍貴的文化旅游資源,具有深厚的文化內涵。近年來,部分泉域水資源發生流量衰減,嚴重影響當地生態環境。為此,許多學者開展了相關研究,吳濤等[1]采用灰色關聯度分析法,分析泉流量的衰減量與相關因素之間的關系。劉偉宏等[2]就泉域降水量及人類活動對泉水流量減小的影響進行分析,提出泉域水資源的保護措施;雷俊琴等[3]利用坎德爾秩次相關檢驗法對泉流量衰減趨勢進行了檢驗。然而,上述研究并未對泉水流量衰減原因進行深入剖析。泉水流量衰減分析在地下水資源評價、徑流模擬和認識含水層水文地質特征等方面具有重要意義,在沒有實測地下水和地表水資料或實測資料不足的情況下尤為重要[4]。

濟源城區水系發達,自古就有山水城市、百泉之城的美稱。隨著城市化的快速發展,地下水資源開采不合理等,致使濟水西源的老龍潭枯竭;濟水東源的濟瀆泉(包括珍珠泉)流量由20世紀70年代的3.5 m3/s銳減到目前的不足0.3 m3/s。嚴重影響濟源市的水生態、水文化及旅游資源。因此,分析泉水流量衰減的原因,提出了濟瀆泉水復流措施的建議,對堅持生態優先,綠色發展等具有重要意義[5-7]。

1 研究區概況

1.1 地形地貌

濟源盆地北部為太行山南麓余脈,多為東西向,主要為古生界寒武、奧陶系碳酸鹽巖組成。山勢陡峻,溝谷常垂直巖層走向分布,深切巖體,其前緣為區域大型斷裂(盤古寺斷裂),地面高程為600~1 000 m。太行山、萬羊山、孔山之間形成了濟源盆地內的次級嵌入式盆地—克井盆地。萬羊山及孔山為低山丘陵,地面高程為250~600 m,之間為第四系沖洪積物,地面高程190~210 m,為可井盆地向南的出口。孔山主要由古生界奧陶系碳酸鹽巖組成,萬羊山由寒武系、奧陶系碳酸鹽巖組成。山坡較平緩,山頂呈饅頭形,溝谷切割較深。

濟源盆地南部為侵蝕剝蝕基巖丘陵和黃土丘陵。西南部主要由古近系、三疊系、侏羅系的砂巖、頁巖、泥巖組成。丘頂渾圓,溝壑縱橫,切割強烈。絕對高程200~500 m,相對高差100~200 m。東南部為第四系中更新統黃土,一般厚度20~50 m,下伏古近系粉砂巖。地形起伏較大,溝壑密布。絕對高程140~250 m,相對高差20~90 m。

濟源盆地內為第四系沖(坡)洪積平原,總體地形西高東低,由粉土、粉質黏土、砂、砂礫石、卵礫石等組成,絕對高程一般在130~200 m之間。沖洪積扇的前緣溢出帶分布于三河寨—西石露頭—柴莊—廟街一線[8-10]。

1.2 河流渠系

濟源盆地的河流屬黃河流域沁河水系,流域面積達15 427 km2,其沁河和蟒河主要分布于境外山西省內,除去沁河流域面積還有1 895 km2;分布于濟源盆地南部商水河、桑榆河、葦泉河、雙陽河等,流域面積僅132 km2。

濟源盆地或城區地表水資源較為豐富,流經城區的主要河流有北蟒河、湨河、盤溪河(珠龍河)、解放河、葦泉河、雙陽河、商水河、桑榆河、泥溝河、濟洪澇河、濟永澇河等,城區河流最終均在城區內直接或間接的匯入蟒河,而后流出城區。

區內人工渠系有廣利渠、廣惠渠、新利渠、引沁濟蟒渠,渠水均引自沁河,其中廣利灌區的三條灌渠分布于濟源盆地的東北部。引沁濟蟒渠系為區內最大的灌溉渠系,從濟源盆地的北、西、南通過,主干渠環山修筑,渠寬5~7 m,渠深3~5 m。已經建成試通水的小浪底北岸灌區工程,每年可為濟源市提供7 500萬m3的水量,可解決濟源市西南部的農業灌溉、城市工業和生活用水及生態用水[11-12]。

濟源盆地水系發達,渠系密布,為地下水的補給提供了豐富的水源。

1.3 地質構造

本區屬華北地層區。區內除志留系、泥盆系、白堊系地層缺失外,從太古界至新生界,各系地層均有出露(見表1)。

主要斷裂有:盤古寺斷層、五龍口斷層、萬羊山斷層、封門口斷層。

1.4 水文地質條件

濟源盆地是一個完整的水文地質單元,周邊為中低山、丘陵,中部為河流沖洪積平原。地形地貌、地層巖性及地質構造決定了地下水的空間分布,同時影響地下水的補徑排條件。根據賦存條件、水動力特征,區內地下水分為:松散巖類孔隙水、碳酸鹽巖巖溶裂隙水、變質巖類裂隙水等3種類型,其中對濟水影響較大的為松散巖類孔隙水和碳酸鹽巖類裂隙巖溶水。

(1)碳酸鹽巖類裂隙巖溶水

碳酸鹽巖裂隙巖溶含水巖組在北部的太行山南麓、孔山、萬羊山碳酸鹽巖大面積分布(裸露型),巖性主要為寒武-奧陶系的灰巖、白云質灰巖、白云巖等,加之斷層交錯,巖層破碎,裂隙巖溶發育;孔山山前的五龍口斷層與封門口斷層之間、可井盆地出口的萬羊山與孔山之間,碳酸鹽巖被第四系松散堆積物覆蓋(覆蓋型),局部奧陶系灰巖與第四系卵礫石直接接觸,形成“天窗”;可井盆地內石炭-二疊系砂泥巖地層掩埋(埋藏型)。裂隙巖溶地下水主要接受太行山、孔山和萬羊山碳酸鹽巖裸露區的大氣降水入滲補給,沁河側向徑流補給和蟒河口水庫蓄水后的滲漏補給,由北、東、西向克井盆地出口徑流,天然狀態下通過“天窗”補給第四系孔隙水后向南側向流出,在濟源市區以泉(濟瀆泉、龍潭泉等)的形式集中排泄。

(2)松散巖類孔隙水

第四系松散巖類孔隙水,含水層為沖洪積砂層、砂礫石層和卵礫石層,粉土層和粉質黏土層為相對隔水層。在空間分布上,含水層整體呈南北軸短、東西軸長的半橢圓體分布,盆地軸線部位含水層厚度大、顆粒粗、導水性好、富水性強,向南、北變薄,且巖性漸變為粉土、粉質黏土等弱透水層,由西向東含水層厚度變小、顆粒漸細、導水性變差、富水性變弱,且層數增多,單層厚度變薄。在濟源盆地北、西及南部山前沖洪積扇前緣交接地帶形成地下水溢出帶,地勢低凹,地下水位高于地面,形成老龍潭、濟瀆泉和珍珠泉等泉群(見圖1)。

圖1 濟源盆地地貌水系

表1 濟源盆地地層

圖2 小莊村2006~2019年逐月水位與降水量動態曲線

(3)第四系孔隙地下水動態

蟒河沖洪積扇區前緣小莊村的第四系孔隙地下水2006~2019年逐月水位動態如圖2所示,地下水位主要受開采和降水影響,2006年1月~2007年7月,其水位在151~154 m之間波動,平均水位152.8 m;其后水位在149~151 m之間波動,平均值為150.6 m,雖雨后水位有所回升,但未達到2006年的水平,總體呈現動平衡狀態。

2 濟瀆泉水量衰減原因分析

2.1 濟源市工業布局

濟源市是全國最大的鉛鋅基地和河南省重要的鋼鐵、能源、化工、機械制造基地。近年來,濟源實施“工業出城、項目上山”戰略,玉川產業集聚區和虎嶺高新技術產業開發區分別位于濟源市的北部和西部丘陵地帶,是濟瀆泉域地下水的主要補給區。在此建設必將造成植被破壞,地面硬化,不僅導致降雨入滲補給的減少,還可能造成地下水的污染[13-15]。

2.2 地下水的開采

濟源盆地地下水資源豐富,單井出水量較大,開采方便,已成為濟源盆地工農業生產用水、城市和農村生活用水的主要供水水源[3]。據調查統計,濟源盆地機民井總數近4 000眼,年開采量為9 253.978萬m3。按用水性質分:農村生活用水量1 415.109 9萬m3/a,工業用水量1 632.133萬m3/a,自來水公司開采量(主要用于城市生活)3 099.312萬m3/a,農業灌溉用水量3 107.424萬m3/a。按開采地下水類型分:孔隙水5 062.188萬m3/a,裂隙巖溶水4 191.79萬m3/a。濟源市地下水開采量統計見表2。

表2 濟源市地下水開采量統計 萬m3/a

濟源市主要的工業企業位于濟瀆泉泉域(西部、北部)的上游補給區,自來水公司青多水源地位于上游補給徑流區,在補給區和補給徑流區大量開采地下水,引起地下水位下降,是導致泉水斷流和減少的主要原因。特別是濟水西源的龍潭泉長期干枯,現地下水位低于龍潭湖底5 m左右。

2.3 濟源盆地降水情況

濟源盆地1955~2019年多年平均降水量為613.8 mm。根據逐年降水量距平曲線(見圖3),1955~1985年降水量較大,其降水量大多超過平均降水量(較平均降水量多23.3 mm);1986~1997年降水量小于平均降水量,出現連續的枯水年(較平均降水量少121.4 mm);1998~2013年降水量基本與平均降水量持平(較平均值高9.7 mm)。近4年(2016~2019年),降水量較大(較平均值高174.1 mm),為豐水年,蟒河口水庫四年均蓄水,其滲漏對地下水,特別是北部的裂隙巖溶地下水的補給非常明顯[16-19]。

圖3 濟源盆地降水量距平曲線

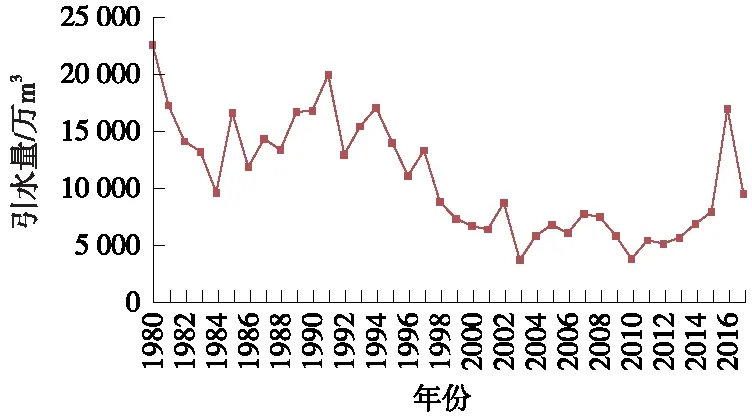

2.4 引沁渠引水情況

引沁灌區屬大型三類灌區。灌區設計灌溉面積為26 686 hm2,其中濟源境內為14 760 hm2,占灌溉總面積的55.3%。引沁總干渠沿濟源盆地的北部、西部和南部的山丘前緣通過,灌溉濟源盆地的農田,引水渠系滲漏和農田灌溉回滲補給,是濟瀆泉域地下水的又一人工補給來源。

據引沁管理局資料,1980~2017年濟源市多年平均引水量10 888.07萬m3/a,年最大引水量22 611.31萬m3/a(1980年),年最小引水量3 721.25萬m3/a(2003年)。1980~1997年引水量較大,平均為15 028.44萬m3/a;1998~2015年引水量較少,平均為6 482.16萬m3/a;僅2016年的引水量較大,為16 989萬m3/a。引沁渠逐年引水量見圖4。

圖4 引沁灌區逐年引水量動態曲線

3 濟瀆泉水保護及復流措施研究

濟源市政府為實現“濟水復流、古泉復涌、河湖共濟”,打造中國北方山中有城、城中有水、山水環抱的靈秀水城的總體戰略目標,通過科學規劃和建設全域內水系,啟動了濟水調水、河道整治等一系列項目。

根據濟瀆泉泉域的水文地質條件和泉域水資源的分布及水利工程建設情況,提出以下措施。

3.1 合理利用水資源

根據泉域水文地質條件和水利工程建設情況,農業灌溉應以地表水為主,不但可以減少地下水的開采,并可增加地下水的補給;工業和城市生活用水也以地表水為主,減少地下水開采[8]。在地表水達不到的地方開采孔隙水,克井盆地農村分散生活用水應以裂隙巖溶地下水為主[9]。

地下水的開采原則:在補給區禁止開采,使泉水恢復;在徑流區限制開采,根據水文地質條件和地下水允許開采量,有計劃地限量開采;在排泄區直接引用泉水,達到水生態和水資源的綜合利用。

應充分利用已有的水利工程設施(引沁灌區、廣利灌區引水工程)、河口村水庫和蟒河口水庫工程及小浪底北岸灌區工程,引沁河水和黃河水灌溉農田,解決濟源盆地西部和北部的工業用水及城市生活用水,減少地下水的開采量,增加地下水的補給量。

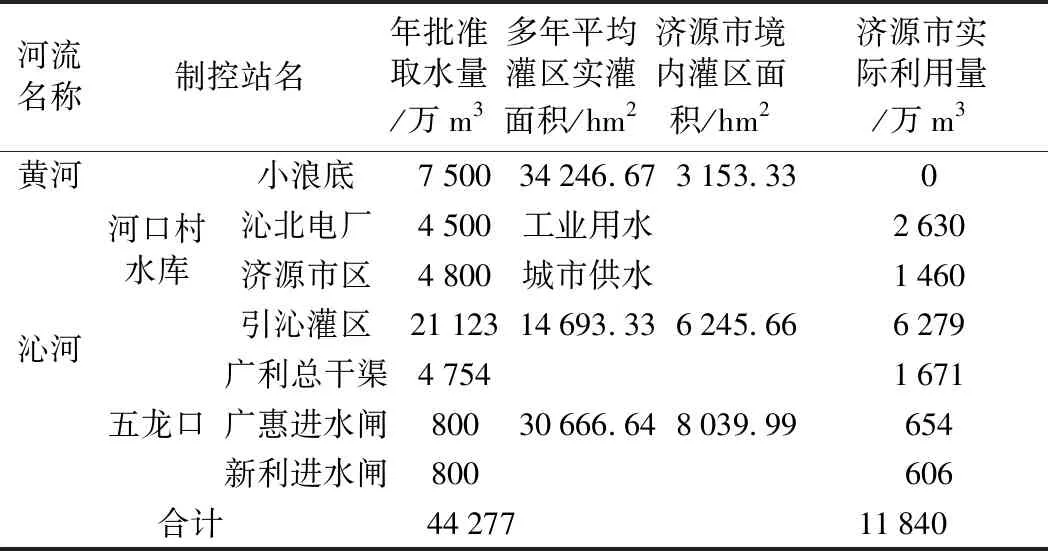

濟源市出境水資源(地表水)豐富,分配給濟源市的用水指標沒有充分利用,利用量僅為批準水量的30%。利用河口村水庫地表水的第三水廠已建成投產,小浪底北岸灌區工程也建成通水,這兩項工程建成后可置換濟源盆地西部和北部開采的地下水,對濟瀆泉水復涌非常有利。出境水濟源市批準水量和實際利用量見表3。

表3 出境水濟源市批準水量和實際利用量

3.2 充分利用區外水資源增加地下水補給

根據區域水資源的分布情況,并充分利用現有的水利工程設施,采用“引外補內”的辦法,合理利用區域水資源,是解決保泉和供水的有力措施。

(1)在濟瀆泉泉域的裂隙巖溶水補給區的孔山、萬洋山,引沁濟蟒總干渠的渠系均能達到。利用南太行山水林田湖草生態保護修復工程和礦山環境生態恢復治理工程,選擇裂隙巖溶比較發育的石灰巖露天采坑作為滲坑,利用現有引沁渠系在非灌期引沁河水注入滲坑,人工增加裂隙巖溶地下水的補給量。

(2)在沁河河道選擇有利位置建造攔河壩,抬高河水水位,滯蓄水流,增大水域面積,營造水生態景觀,增加河水對地下水的補給。

(3)蟒河山區出露寒武和奧陶系的碳酸鹽巖,位于區域大斷裂—盤谷寺斷裂帶附近,裂隙巖溶發育,地表水滲漏嚴重。蟒河口水庫建成后,2014年、2016~2019年汛期蓄水,到來年的3~5月份干枯,對地下水補給效果明顯。

(4)蟒河出山口至思禮鎮的范寺村,蟒河河道為卵礫石,特別是山前地帶,卵礫石顆粒粗,厚度大,地下水埋深大,其附近的采砂坑周邊全是砂卵石,非常有利于地表水的滲漏補給。應在蟒河河道有利部位建設攔水壩,或在非農灌期引水到王才莊西北的采砂坑,人工增加地下水的補給。在可井盆地的出口的萬羊山和孔山之間,第四系松散巖類孔隙含水層和碳酸鹽巖類裂隙巖溶含水層直接接觸,局部為卵礫石層和灰巖直接接觸,形成“天窗”,在此地帶引用地表水灌溉農田,減少地下水的開采,同時也增加地下水的補給。

(5)采取科學、合理的水土保持措施,在濟瀆泉補給區實行坡溝治理、植物措施和工程措施、植樹造林、封山育林等多種措施的緊密結合,發揮群體保護作用。

①工程措施

水庫:在補給區的山丘區的河流上興建水庫,攔洪削峰、灌田澆地,增大雨洪水對地下水的補給。濟源市周邊的24座水庫中,河口村、蟒河口、大溝河、趙莊、黃龍廟、棗樹嶺、泥溝河、澤南、南姚、曲陽、三河等11座水庫環繞城區,對城市用水及地下水的補給具有重要作用。

魚鱗坑:在坡面上沿等高線開挖的排列整齊、具有一定間隔的半圓形蓄水坑。多呈品字形排列,能攔截徑流和泥沙,為植樹造林創造條件。

谷坊:在被侵蝕的干、支溝及其上下游,分段層建高度5 m以下的小壩。對固定溝床,防止其繼續沖刷下切和溝岸崩塌、擴寬,以及攔蓄泥沙、蓄水灌田等具有明顯的作用。

塘堰壩:在缺水山丘區的干、支溝中縱坡較平緩、地形較開闊的低洼地段和引蓄適宜的地段,為攔蓄洪水和其它水源修建的池塘和堰壩。

溝壩地:在干、支流溝中逐段造壩,一可攔蓄洪水,削減洪峰;二可攔截泥沙,減少下游河道、庫塘的淤積;三可造地增肥,抗旱保收。

溝頭防護:在一些岸坡地的田間地頭,為防止雨水、灌水跌入較深的溝壑,沖刷地邊、溝頭而修建的土埂,用以防止土岸崩塌、溝壑延伸。

②氣象措施

在濟瀆泉泉域的補給區,這些水土保持的工程措施和植物措施,可減少水土流失,涵養水分,改善泉域內氣候條件,促使暖濕氣團在泉域上空形成降水,以增大泉域內降水量來,增加地下水補給。

3.3 嚴格實行用水總量控制,堅決遏止用水浪費

(1)加強有關規劃和工程建設規劃的水資源論證,編制國民經濟和社會發展規劃及城市總體規劃,重大建設項目的規劃和布局要符合當地的水資源條件和防洪要求。

①對需要取水或者需要增加取水的建設項目,必須建立水資源論證制度。未依法進行水資源論證的,水行政主管部門不得批準取水許可申請。

②關閉公共供水管網范圍內的自備井(特殊用水除外)。

③嚴肅查處非法取水、非法鉆井、無證取水、不安裝計量設施、拒付水資源費等行為。

(2)在濟瀆泉域,除農業生產和農民生活用水外,新的耗水量大的建設項目將不再獲得批準。有關部門和產業集群要嚴格控制高耗水、高污染項目的引進。鼓勵區域之間的水量交易,利用市場機制,合理分配水資源。

(3)認真落實水資源有償使用制度,依法加強水資源收費管理,嚴格執行收費標準,安裝計量設施。

(4)科學利用空中云水資源,建立覆蓋全市的人工影響天氣作業基地;在濟源市開展人工增雨作業,特別是濟瀆泉區域的主要補給區的北部和西部山丘區,可最大限度地開發空中云水資源,增加地面有效降水量,增加北部和西部山丘區的地下水補給量,涵養地下水源,增大濟瀆泉水流量。

(5)加強節水技術政策和技術標準的實施,實施水產品的高效標識管理,不符合節水標準的產品不得進入市場。做好工業高耗水、高污染企業節水工作,建設工業節水示范工程。調整產業結構,逐步淘汰關停高耗水、高污染企業,加快產業升級和節水技術改造。不符合現行節水標準的公共建筑用水設備和產品,應當逐步淘汰。大力推進大型灌區繼續建設和節水改造,搞好灌區末級渠系配套試點建設,完善田間排灌系統,提高農業灌溉用水利用率。

3.4 水務管理一體化

濟源市“多龍管水”現象最為突出,為濟源市的水資源管理和資料共享等方面帶來極大不便。其中,濟源市水利局作為水行政主管部門,對全市水資源的開發利用行使監督和管理職能,負責權屬管理、水行政執法、取水許可審批、水資源稅征收、水資源規劃、水資源保護、計劃用水和節約用水等工作。濟源市自來水公司和濟源市污水處理廠均隸屬濟源市城建部門,自來水公司負責水廠建設與運營,污水處理廠負責污水處理廠的建設和運營。引沁灌區管理局和廣利灌區管理局均隸屬焦作市水利局,負責各自灌區的水資源管理。河口村水庫工程建設管理局隸屬河南省水利廳,負責河口村水庫的建設和運營管理。小浪底水利樞紐管理中心隸屬水利部,負責小浪底水利樞紐的建設和運營管理。

隨著人口的增長、工農業和城市建設的發展,水的供需矛盾日趨尖銳,加之“多龍管水”體制的束縛和對水資源的分割管理,使水資源得不到合理利用,造成很大浪費,嚴重阻礙水資源的統一管理、優化配置和高效利用。

水務一體化管理必須依靠政府的領導,依靠公眾的支持,依靠相關部門的配合,建立良好的水務一體化管理外部環境,而更重要的是加強自身建設,提高管理水平和綜合素質,實施水務一體化內部環境建設規劃,開創濟源市水務機制改革新局面。

4 結論

(1)濟瀆泉水主要來源于濟源盆地西、北部山丘區的大氣降水和地表水入滲補給,在沖洪積扇前緣溢出帶溢出地表而形成。

(2)濟瀆泉水減少或干枯主要原因:在其補給區建設工業園區,大量開采地下水;20世紀90年代前后連年干旱,降水量少;引沁水量減少。

(3)濟瀆泉水復流措施是開源節流,充分利用過境水資源增加地下水的補給,減少地下水的開采,建立科學有效的水資源管理制度,科學合理利用濟源市水資源。