渤海海域石油地質條件與油氣田分布特征

王盼祥(中法渤海地質服務有限公司,天津 300452)

0 引言

石油作為一種不可再生資源,對于滿足我國經濟的高速發展十分重要,因此對于油氣資源進行了廣泛的開采。渤海海域面積總共7.3萬km2,是我國最北的海域。渤海海域在東西向上大約相距346 km,在南北向上相距大約550 km[1]。渤海海域本身就是一個充滿油氣和天然資源的沉積性盆地,渤海的海上油田以及戰略性的勝利油田、大港油田、遼河油田共同組合構成了我國第二大原油生產區[2]。渤海海域的海上石油作業,是我國海上開采時間最早、鉆井數目最多、年生產能力最大、固定生產平臺最好的海上石油作業,在我國海洋石油產業中占有十分重要的位置。

1 地質條件

1.1 烴源條件

渤海海域能夠具有生烴能力,依賴其烴源條件,從上到下分別為東營組、砂一二段、砂三段、孔店組-沙四段,共四套烴源巖。根據相應的勘探實踐表明,10%的富烴凹陷集中了90%的油氣儲備。綜合應用海洋學、古代微生物學、沉積學和地球化學特征等研究方法,認為烴源研究主要是從傳統固體沉積物延伸到古湖泊環境。發現了古代的湖泊中,有機質生產能力和在水體底部缺乏氧氣的環境,決定著沉積物中所含有的有機質的長期保留與轉化[3]。古代湖泊不僅數量多、分布廣,同時在古代湖泊中,有機質的生產力高、鹽度含量高,在湖泊內容易形成由于溫度所造成的湖水分層現象,從而使得有機質的保存條件優越。因此才為今天的海上油氣田提供了烴源基礎。烴源巖主要發育于古近系,其中主力烴源巖包括了砂三段和東營組,并且東營組則是渤海海域所獨有的主力烴源巖。在東營組,發育出了我國渤海海域的主力烴源巖的主要原因是其優越的沉積環境和惡劣的氣候條件,加上我國在渤海海域的東營期沉降速度大約是全世界大陸地區的2~3倍,以及作為整個渤海灣的沉積與平均沉降量的中心。砂三段的主要成因是由于盆源斷裂的長期連續性活動,在盆源斷裂后的低層下降盤內已經發育出接近物源的扇三角洲、湖底扇,與良好的淺層、深湖之間可以相生的油泥巖交互,凹陷的沉降和石灰巖位置相對更加平靜,以及沉積中心相對更加穩定。因而在海洋底部發展形成了今天的砂三段,砂三段被廣泛認為是我國渤海海域和大陸架盆地的第一套主力烴源巖。在古新世中期,整個渤海灣盆地都已經是在海灣裂陷的作用下,原本孤立、分散的古代湖泊逐漸相互連通,形成若干較大的湖泊。但是由于在渤海海域的孔店組-砂四期時,以孔店組為代表的古代湖泊水系占據的面積相對較小,從而導致了烴源巖的分布相對有限,所以今天的孔店組-砂四段僅僅只是形成了一套次要的烴源巖。而砂一、二段由于受到了砂三段末期的區域性構造抬升,導致其降低了沉積速率,造成烴源巖厚度不夠;盡管如此,砂一、二段品質相對較高,且分布廣泛,是該區域內的次要烴源巖。

1.2 沉積體系

由扇形三角洲、辮狀河三角洲、曲流河三角洲、湖泊、灘壩、湖相碳酸鹽巖、湖底扇等結構,共同構成了渤海海域的盆地古近系發育沉積體系。因為這些大量的沉積物體系存在,才給渤海海域的油氣資源豐富提供了一個優越的儲藏空間。扇形三角洲的沉積大多在主廳層體系內部;在存放方面具有層級垂向厚度大,存放覆蓋條件優越[4]。同時,由于扇形三角洲下游儲層的橫向位置變化速率高,這樣既有利于油氣隱蔽的深入開發,又成為渤海海域當前進行巖性底層油氣貯藏勘察的重點。辮狀河三角洲在渤海海域的中國古近系石油分布范圍比較寬,其砂巖的分選性與側向連接性良好,并且具備了較好的石油儲藏功能。對渤海海域的勘察可以作為一個構造-油氣貯藏、巖體-石灰質-巖性油氣貯藏的事實。

2 油氣田分布特征

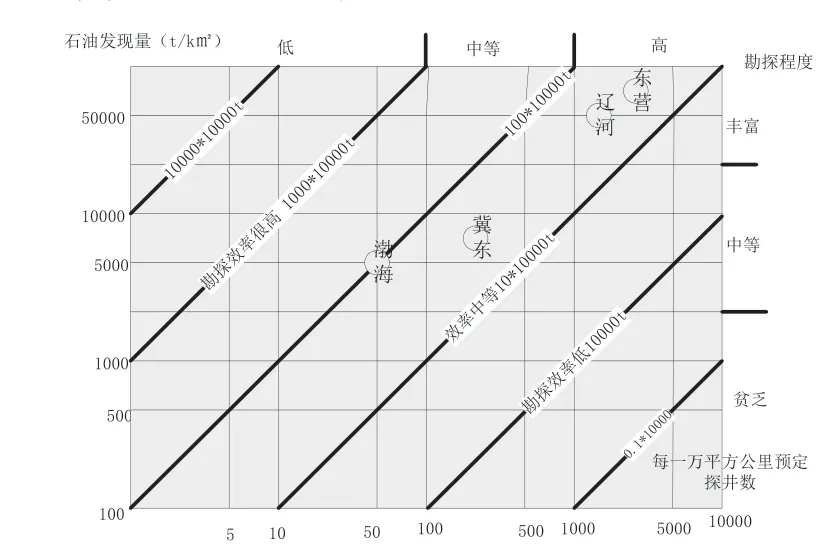

我國海上油氣田的分布極其不均衡,已經勘探標明的大部分油田仍然具有開采潛力,部分已經探明的油田及信息如圖1所示。

圖1 部分油田開采圖

由圖1可知,我國海上油田開采的水平仍然還不夠,海上油氣田仍然具有開采的價值以及開采潛力。根據已經設立的渤海海域的油氣田分布尋找其分布規律如下:

2.1 大中型油田圍繞凸起區

在渤海海域油氣田中,稠油類占比極高。渤海海域的各種稠油油田主要是圍繞著其凸起的部位進行分布,根據它們的構造功能和圈閉成因,將它們可以劃分為披覆背斜型的稠油油藏和斷鼻式稠油油藏。斷鼻型稠油底層的油藏,是由于地層沿著某個斷層向上不發生翹傾運動后,所形成的一種構造。這種沿斷層不光有可能是傳統斷層的集成和發展而來,有可能是在短時間內由傳統斷層延伸而來形成的小斷層。斷鼻的位置,不僅可能在斷層的上升部分,甚至可能在斷層的下降部分。斷層的圈閉范圍和面積通常控制在5~20 km2之間,其上還有很多地方可能被更小的斷層所分割。例如石坨山上的南堡35-2油田。披覆背斜稠油油田,在渤海海域的渤中凹陷周邊的凸起區圍繞分布,具有圈閉類型好的特點。披覆背斜型稠油油田的主要儲層是河流、三角洲、淺湖相沉積的結合,儲蓋配置同樣良好。披覆背斜式稠油油田的油藏充滿度達到了70%~100%,而且含油的面積較大,達到了30~70 km2。稠油油藏的油層厚度為25~150 m,油水的關系相對比較簡單,油藏的儲量規模十分巨大,含有多個億噸級的油田,包括了以秦皇島32-6為例的低幅度披覆背斜式油田;以綏中36-1為例的凸起請末端的復合披覆背斜式油田;以蓬萊19-3為例的,經過走滑壓扭作用后改造而成為的披覆背斜式油田,具有圈閉幅度高,油氣轉移和凸起或是油向傾末端邊緣柱斷裂等等密切聯系。

2.2 新近系淺層油氣田分布受極淺水三角洲控制

渤海中部海域油田的勘探工作大部分都集中在渤海中部凹坳凸起的油田區。在渤海海域新近系周圍,特有一個淺水-極淺水三角洲沉積系統。所以為渤海海域的新近系考察勘探工作提供了新的思路和關鍵領域。在極淺水三角洲中,油氣藏通常是輕-中油作為主要生產內容;良好的儲蓋組合,為近源、晚期、快速成藏模式下的油氣大規模富集提供了良好的保存條件。以渤中25-1、渤中28-34、渤中26-3這些大中型油氣田為例,在黃河口凹陷新近系明下段,淺水三角洲的體系主要是由一般性的發育而形成。而石油天然氣則一直是以近源晚期的垂向運動形態為主,主要在5 100萬年以前,近源晚期的形成從而給其帶來了快速變質和成藏的優勢;渤海海域的主力油層通常已經受到了各個層序的控制,油層主要在最大的湖泊泛面以下。截至目前,已經在地球上發現的石油天然氣田普遍集中在1 200~1 800 m。

2.3 油氣田圍繞郯廬斷裂帶

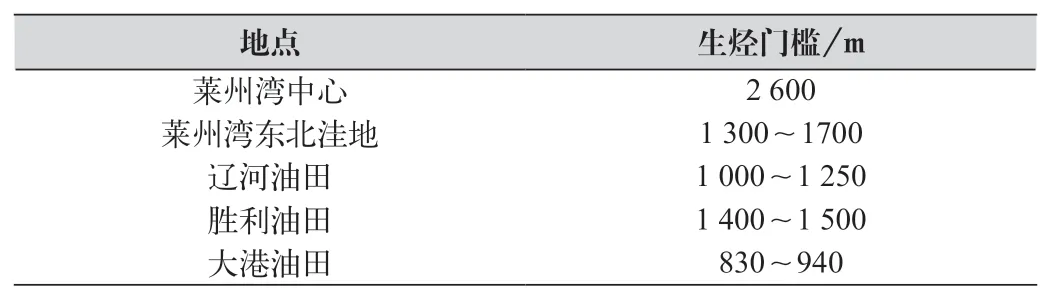

根據現有的資料表明,在渤海海域的郯廬斷裂帶周圍,已經探明的油氣儲量超過了在渤海海域整體油氣儲量的60%[5]。因此普遍認為郯廬斷裂帶對于渤海海域的油氣聚集起著十分重要的作用。在古近紀以來,郯廬斷裂帶的活動發育出了古近系的烴源層系。發育所產生的一系列富生烴凹陷,如遼中凹陷、渤中凹陷、黃河口凹陷以及萊州灣凹陷等;此外,郯廬斷裂帶的長期活動致使凹陷的生烴門檻降低,使得渤東以及渤南的部分相對較淺的凹陷也具有了生烴潛力。如表1所示。

表1 萊州灣地區及地區生烴門檻

如表1所示,在萊州灣凹陷東北洼地的生烴門檻相比較于中心的生烴門檻遠遠降低,相比較于其他油田,生烴門檻也大體相近,仍然具有開采的潛力。在此條件下,圍繞著郯廬斷裂帶的油氣資源豐富,自然也就使得油氣田設立在郯廬斷裂帶周圍。

3 結語

綜上所述,渤海海域作為我國重要的產油基地,具有良好的地質條件,油氣田分布具有一定的規律性。優越的烴源條件為油氣田提供了充分的產油條件;沉積體系的存在得以使油氣田具有充足的儲存條件。根據以上地質條件,可以發現渤海海域仍然具有開采的潛力。