聚焦

2021-04-23 05:40:34

小資CHIC!ELEGANCE 2021年15期

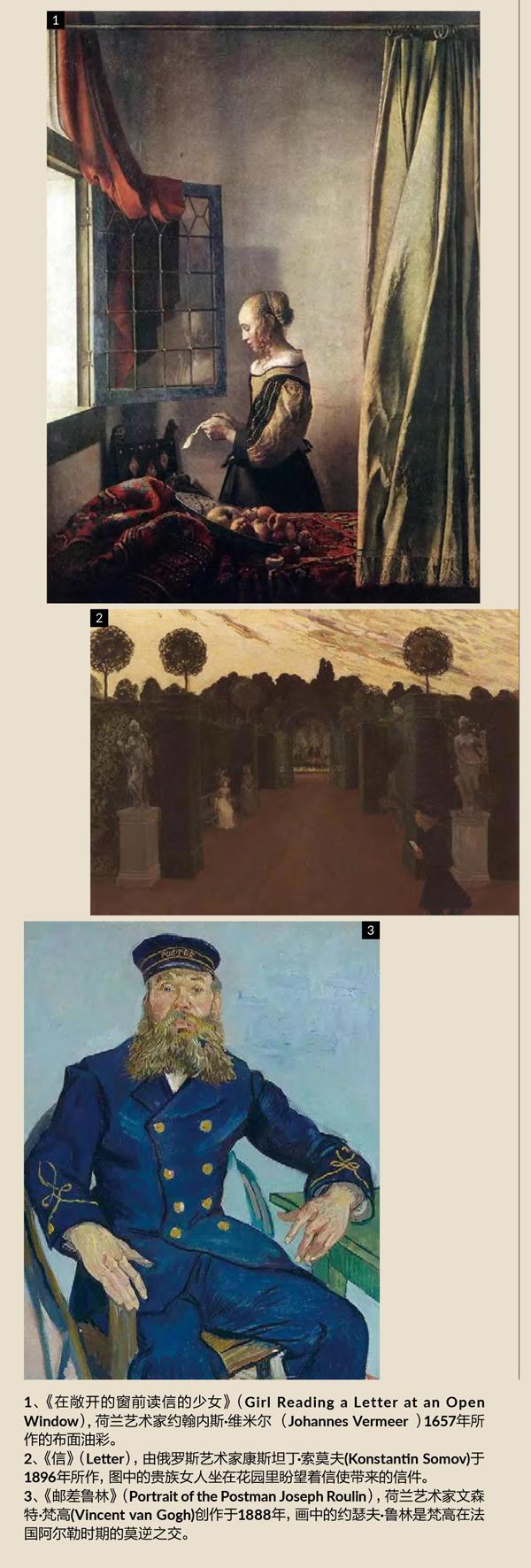

見信如晤

書信,作為—種有著漫長的輝煌歷史的對話方式,在歷盡了交通和通訊方式愈見迅捷之后,終于還是淡出了現代生活。世界像一張平鋪舒展的信紙,而現在被縮一團,那種遙遠相隔的距離感和在漫長等待中生出的盼望失去了曾經的浪漫氣息。作家遲子建說過,“當我們在空中飛越萬水干山時,也在無形中遺失了與山相擁的浪漫和遐思,遺失了駐足水畔思念戀人的那如水的纏綿。”

如今依然寫信傳情的人并不多見了,但我們仍然能從過往留下的書信中獲得人們提筆那一刻的理性思考和在當時社會風貌中的感性延續:詩人里爾克在《給青年詩人的十封信》中教青年寫作者,堅持創作要扣問自己的內心;從《朱光潛給青年人的十二封信》里能學著如何動靜相宜地生活;讀《查令十字街84號》時,海蓮和弗蘭克素昧謀面的知己情愫漫溢;嚴濟慈的《法蘭西情書》里是郵輪遠赴法蘭西時昕見的風景和與妻的纏締劇惻…….

信從遙遠的時空寄出,在當下抵達,書信字里行間生出的力量似乎可以將人拉回那個特別的時代。約翰·庫切說:“我非常喜歡那種貼上郵票的舊時的書信往來方式。”而他與劇作家保羅·奧斯特往來的書信,就好像是在以這個值得被熱愛的方式抵抗一個思想碎片化的時代。

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- NEWS

- 生活在此處

- 張魯一:窗外,當下

- 潮汕×福州:南方生猛

- 阿勒泰×漠河:雪融化在北境邊城

- 杭州×揚州:我們無法抗拒的江南