在土地開發整理項目中加強生態環境效益評價的探討

胡永琴

(張掖市土地規劃勘測院,甘肅張掖734000)

土地開發整理是我國對現有土地的規劃,主要是對土地資源進行全面優化,最終提升土地利用率,具有合理性。在土地開發整理過程中,對生態環境可能造成影響,因此應結合實際情況,進行科學指導,并有效落實生態環境建設理念。

1 土地開發整理概述

土地開發整理是利用科學技術手段對土地布局進行有效規劃,對土地進行集約化利用,最終提升土地實際利用效益,包含經濟效益、社會效益和生態效益。但從當前情況來看,土地開發整理項目主要以數量以及經濟效益為衡量標準,對生態效益缺乏重視。

2 土地開發整理中進行生態效益評價的作用

土地開發整理項目就是對土地進行有效利用。土地利用狀況是由兩方面因素決定的,一是自然因素,二是人為因素。土地利用對生境具有重要影響,生境的變化又反作用于土地利用。因此,土地利用變化與水文變化以及氣候變化等有著緊密聯系。我國農業各項研究表明:在農業生產時期,石油等相關資源的投入對水土資源造成了嚴重影響,破壞了生態環境,造成了嚴重的水土侵蝕,威脅著人類社會[1]。因此,在土地開發整理過程中,應在保護生態環境的前提下對經濟效益進行充分考慮,促使土地開發和生態系統相統一。

3 土地開發整理過程中生態效益評價概述

生態效益是指人們在生產中依據生態平衡規律,使自然界的生物系統對人類的生產、生活條件和環境條件產生的有益影響和有利效果。生態效益評價是生態評價的一種主要類型,與一些政策具有緊密聯系[2]。

3.1 評價內容

土地開發評價內容主要包含2 點:一是與土地整理對象沒有必要性聯系,例如水資源供需情況;二是與土地開發對象具有緊密聯系,例如在荒山中進行土地開發避免水土流失,野生動物生境是否遭到破壞等。

3.2 生態效益評價的路線

與一些生態評價方法相比,土地開發整理中的生態系統評價與其具有一致性,應與工程項目進行有效結合,同時應用科學的評估方式。針對土地開發整理生態效益評價,主要是以水土利用為基準,因此一般以土地退化程度以及水資源影響程度為指標。

3.3 生態效益評價的指標

一是生態特征指標,二是功能綜合指標,三是社會政治環境指標。生態特征指標包括物種多樣性以及水資源補給等內容[3];功能綜合指標包括侵蝕控制以及廢物凈化能力等;社會政治環境指標包括人類活動強度以及物質生活指標等相關內容。針對評價指標的選擇,應以農業生產以及農業生態系統特征為主進行。另外,在指標選擇上應遵循實用性特征[1]。選擇的指標應對其權重具有改變性,從而適應區域土地差異性特點,即選擇的指標具有一定的可操作性。

4 評價方法

4.1 農藥施用的影響評價

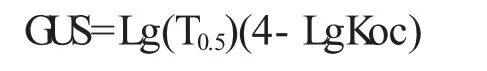

農藥對農業土地具有較大影響。在生態農業社會背景下,應對農藥使用影響進行評價。農藥的影響、農藥化學特征和土壤結構之間具有緊密聯系。在農藥影響評價中,評價參數主要分為以下幾點:第一,農藥吸附系數。第二,田間吸附系數。第三,有機炭吸附系數。要想更好地對農藥污染進行評價,可以將GUS 遷移指數利用其中,作為一種衡量指標。這個指標中包含了吸附常數Koc 評價指標,農藥田間半衰期T0.5的概念,能夠更好地表示農藥在土壤中的吸附能力以及溶解速度。具體評價公式為:

在這樣的指標參數之下,能夠反映出農藥對生態的影響,同時還能對社會效益進行針對性評價。

4.2 生態效益以及經濟效益的有機統一

在土地開發整理過程中,對生態效益的評價主要是以定性評價為基準。要真正意義上將生態效益、社會效益和經濟效益進行統一,就應進行定量評價,同時建立生態效益以及經濟效益的連接紐帶。從生態學角度看,任何生態系統都有存在價值、環境價值或經濟價值[2],這些價值都可以利用經濟手段進行衡量。

4.3 化肥施用的影響評價

化肥影響評價具有多種方法,一般利用肥料平衡法、數學模型法和地理信息系統等。這些方法服務對象不同,進而指標選擇也存在差異性。整體而言,可依據土壤肥料特征和選擇影響評價主因子的方法,可以利用硝酸鹽污染指數進行評價。在硝酸鹽污染指標中,將降水、土壤結構、氮肥利用強度和灌溉補水量進行結合,依據制定區域進行定權,進一步突顯出指標選擇具有一定的適應性。

4.4 灌溉的影響評價

對于灌溉影響而言,主要體現在灌溉水對土壤的污染程度以及灌溉水對地下水位的影響等。灌溉水的污染具有一定的差異化特征,與區域具有緊密聯系。因此,傾向于選擇共性灌溉水對地下水位的升降影響指標進行相關評價。如果地下水位偏高,則土壤鹽漬化可能會增加,反之水位較低,對作物生長具有影響,在一些地區還會造成土壤沙化。因此,灌溉的不合理利用將導致土壤出現退化的可能性增加。

5 結束語

土地開發整理就是對土地資源的有效利用,進而實現資源的全面優化。當前形勢下,我國對生態環境保護愈發重視,良好的生態環境事關民生福祉,事關經濟社會的可持續發展,保護好發展好生態環境的意義不言而喻,不能以犧牲自然環境為代價而獲得經濟發展。因此,一定要重視土地開發整理。