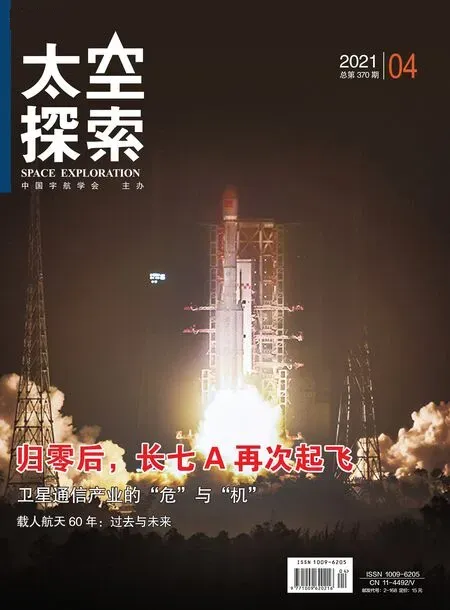

載人航天60 年:過去與未來

文/ 黃志澄

1961 年4 月12 日,蘇聯航天員尤里·加加林乘坐東方1 號飛船,繞地球運行一圈后安全返回,開啟了人類載人航天的歷史。1962 年2 月20 日,美國航天員歐約翰·格倫乘坐水星6 號飛船繞地球飛行3 圈安全返回。格倫因此成為美國第一個進入地球軌道的人。2003年10 月15 日9 時整,我國航天員楊利偉乘坐神舟五號飛船發射升空,繞地球飛行14 圈后,于16 日6 時23 分成功返回。從此,中國成為第三個獨立發展載人航天的國家。

載人航天60 年的歷史大體上可以分成兩個階段,在蘇聯解體以前的30 年和蘇聯解體以后的30 年。本文將分析載人航天前后30 年的發展特點、經驗和教訓,并展望其未來30年的發展。

前30 年的太空競賽

美蘇載人登月競爭的教訓

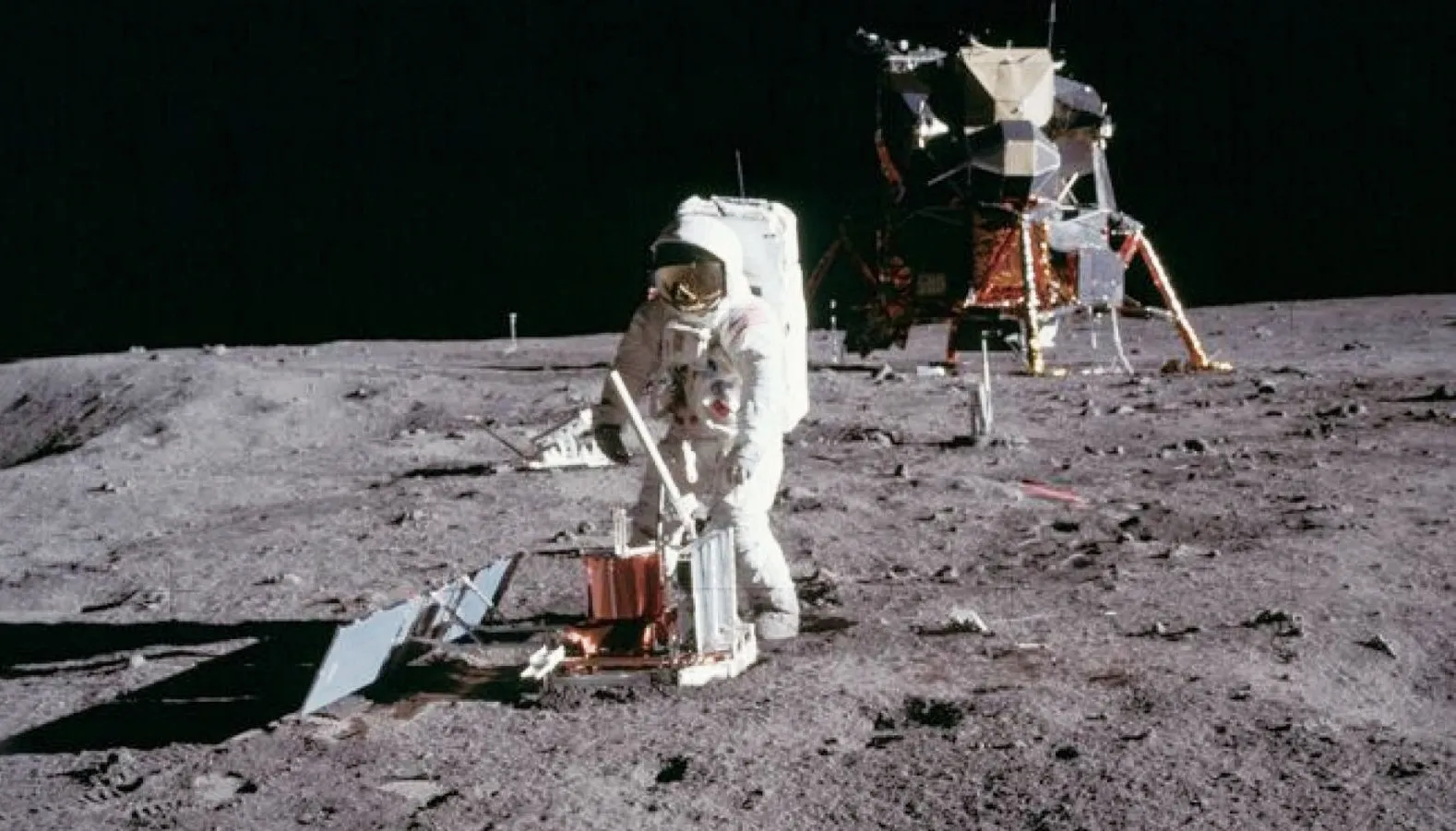

飛往月球是人類千百年來的夢想。自蘇聯衛星上天后,蘇聯的航天發展一直領先于美國,在月球探測方面也是如此。早在1959 年,蘇聯發射的月球1號無人探測器進行了繞月飛行,開始了人類對月球的探測。1961 年5 月,美國總統肯尼迪提出了在60 年代末將人送到月球的“阿波羅計劃”,其任務包括研制土星5 號火箭和阿波羅登月飛船。美國發射了“阿波羅”1~10 號為載人登月作準備,發射“阿波羅”11~17號進行載人登月。1969年7月20日,“阿波羅11 號”的登月艙降落到月面,實現了人類首次登月活動。3 位執行此任務的航天員為指揮長尼爾·阿姆斯特朗、指揮艙駕駛員邁克爾·科林斯與登月艙駕駛員巴茲·奧爾德林。到了1972 年,美國先后登月6 次,對月球進行了初步考察,帶回了約440千克的月巖樣品,獲得了大量月球照片、月球表面的科學數據等,大大提高了人類對月球的認識。

就在美國實現載人登月的第二天,蘇聯的月球-15 號探測器卻在月球表面墜毀。此后,蘇聯載人登月計劃宣告失敗。蘇聯之所以會輸給美國,是因為他們所研制的N1 大推力火箭的發動機,在4 次試射中都以失敗告終。其失敗也反映了蘇聯航天體制存在重大缺陷。

美國的“阿波羅計劃”每年花費國內生產總值將近4.5%的資金,雖然贏得了載人登月的勝利,但從1973 年至今,美國人再也沒有重返月球。土星5 號火箭只能靜靜地躺在肯尼迪航天中心的博物館里。由此可見,這種由太空競賽驅動的航天計劃,必然不可持續。它不僅浪費了大量人力物力,也打擊了人類向太空進發的信心和決心。

航天飛機的功與過

1972 年初,美國為了與蘇聯發展載人空間站抗衡,國會批準航天運輸系統采用航天飛機(Space Shuttle)的方案。1981年4月,花費約100億美元后,美國終于使第一架航天飛機“哥倫比亞號”飛上太空。2011 年由于航天飛機的壽命到期,美國決定讓其退役。歷經了30 載的輝煌,3 架航天飛機 “發現”號、“奮進號”和“阿特蘭蒂斯號”,相繼告別太空。

▲ 奧爾德林進行月球采樣

由于研制工作缺乏經驗和受經費、進度的限制,航天飛機采用了外部燃料箱、助推的固體火箭和軌道器并聯的方案,使其運行后存在許多安全隱患。因此,航天飛機也留下最讓人感傷的悲情時刻。1986年“挑戰者號”和2003年“哥倫比亞號”爆炸解體,各有7 名航天員殞命太空,讓美國載人航天遭受了巨大挫折。但是,航天飛機畢竟是載人航天器突破一次性使用慣例,進入可重復使用階段的重要標志。航天飛機的優勢就是運載能力大,載重最大可達30 噸,同時可以在太空運行時間最長達到30天,從而使它在國際空間站的建設中,發揮不可替代的作用。此外,航天飛機還完成了包括釋放衛星、發射航天探測器及哈勃空間望遠鏡、完成衛星在太空回收和修理等任務。它共運送1360 余噸貨物及600 多人次航天員進入太空。

由于設計時很少考慮其運行問題,特別是外部的防熱瓦維護工作十分困難,造成航天飛機具有技術復雜、發射費用和維修成本很高等缺點。據悉,航天飛機每飛行一次的費用高達5 億美元,返回后還要進行大量費時費力的檢修,讓美國宇航局(NASA)為此不堪重負。蘇聯因為不甘心在航天飛機方面落后于美國,也耗費巨資研制成功了暴風雪號航天飛機,但只在1988 年11月試飛了一次。

美國宇航局在航天飛機研制成功后,也花了大量資金來發展空天飛機和單級入軌的火箭飛機,都因技術難度太大而失敗。目前,航天飛機所開辟的重復使用的方向還在延續,美國宇航局的航天發射系統(SLS)使用了航天飛機的發動機技術,美國軍方研制成功了小型航天飛機X-37B,美國內達華山脈公司正在研制“追夢者”。美國也計劃在發展高超音速飛機之后,發展兩級入軌的空天飛機。

后30 年空間站是主戰場

空間站是載人航天的基礎設施

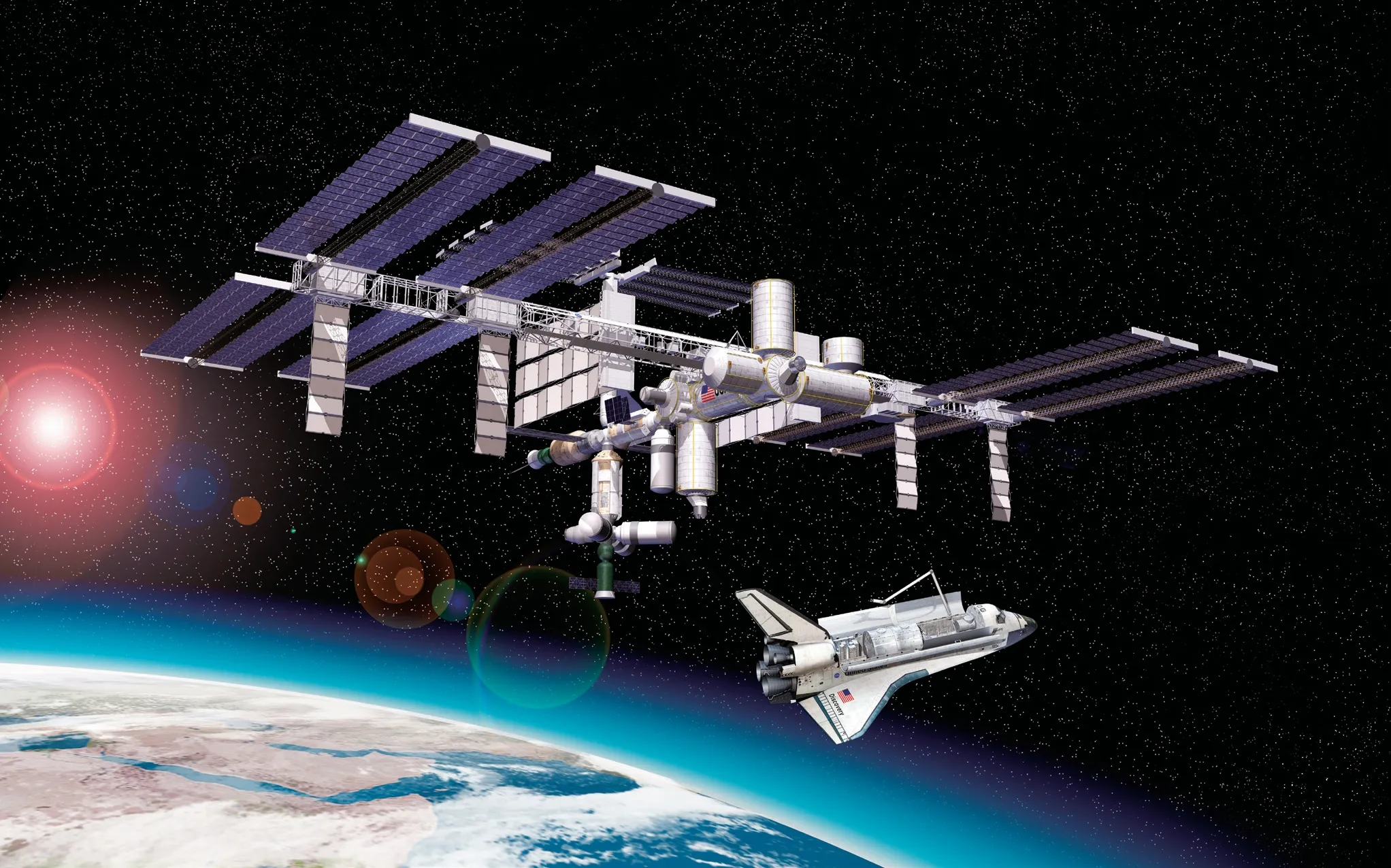

1971 年到1985 年蘇聯建造了“禮炮”1 號至7 號共7 個空間站。1973年美國發射了“天空實驗室”。1986年蘇聯發射了“和平”號空間站,最后于2001 年在再入大氣層后燒毀。在這之后,由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲等在1998 年開始共同建造“國際空間站”(ISS),到2011 年2 月組裝工作全部結束。國際空間站雖是航天國際合作的一個范例,但十分遺憾的是中國被排斥在外。

國際空間站由一個美國的長達108.6 米的主桁架及居住艙、實驗艙和太陽能電池陣,日本的實驗艙,歐空局的哥倫布軌道設施,加拿大的移動服務系統,俄羅斯的功能艙、服務艙、研究艙和太陽能電池陣等組成。國際空間站原定的任務是進行低地球軌道的有人照料的太空科學技術試驗。過去的20 年,國際空間站獲得了豐富的科研成果,包括太空技術開發、物理學與生物學的微重力研究、人體生理學研究、地球科學與教育等。其中最引人注目的成果是:證明了普通細菌在太空飛行期間會增強致病的能力,但改變細菌生長環境可以控制其毒性;演示了將藥物輸入人體內目標部位的新方法。然而,由于國際空間站耗資巨大,也面臨許多挑戰。美國為國際空間站的付出,已達1000 多億美元;國際空間站的1 千克有效載荷的費用高達幾萬美元,加上建設周期太長,維修任務因部件老化而更加繁重,從而使其建成之時就面臨窘境。

▲ 美國的航天飛機

▲ 建設中的國際空間站模擬圖

國際空間站進行最多的研究是測試惡劣的太空環境對人體、生物和材料的影響,這對今后的載人深空探索具有重要價值。首先,國際空間站是完成載人火星任務需要的試驗基地。人去火星需要半年以上的時間,因此可以利用國際空間站試驗航天員在太空的長期生活和工作能力。其次,國際空間站可以試驗未來載人訪問月球、火星與建設基地必須的技術,包括太空3D 打印技術天基太陽能技術等。

商業化是空間站發展的必由之路。2019 年6 月7 日,美國宇航局發布了國際空間站商業化計劃,鼓勵增加商業利用,逐步將國際空間站向商業空間站過渡,以騰出資源來實施其載人深空探測計劃。

商業化的首要途徑是太空旅游,美國宇航局將允許每年讓兩名私人航天員造訪該站,每人駐站時間不超過30天。讓普通人到空間站去觀光太空美景和體驗失重環境,具有廣闊的市場。太空探索技術公司(SpaceX)的載人龍飛船最晚在明年初就可以送去游客。其次就是提出國際空間站貨物往返運輸和站上服務的定價方案。增加商業化的試驗項目,不僅可以增加收入,還可孕育一批具有產業前景的項目,讓其在市場競爭中脫穎而出。最后,美國宇航局還鼓勵商業公司自己建設商業空間站。美國宇航局認為,國際空間站商業化的經驗必將有助于未來載人深空探測和太空資源的開發。

商業化注入創新動力

美國在航天飛機退役后,只能租用俄羅斯的載人飛船來向國際空間站運送航天員。對此,美國上下都感到十分沮喪。因此,美國從小布什開始,歷屆總統都力挺載人航天商業化。

美國宇航局早在2008 年就啟動了“商業軌道運輸服務(COTS)”項目,旨在為國際空間站發展商業補給服務。這種模式又很快推進到載人運輸領域。美國宇航局本身從未涉及過火箭或飛船制造領域,而都是交由波音和洛·馬公司等私營承包商,來負責實際設計和建造工作。美國宇航局現在的COTS 項目與之前的區別,在于資金使用方式不同。以往美國宇航局在招標時,它所承諾的支付包括研制費用以及其所保證的利潤。COTS 則在招標后支付這些公司一筆固定資金,如果研制成本超支,則由投標公司自己承擔。因此,私企承擔了主要風險。

▲ 太空探索技術公司的“獵鷹9”火箭

在承擔美國宇航局合同的幾家公司中,表現最突出的是由埃隆·馬斯克在2002 年創建的太空探索技術公司。它研制的“獵鷹9”可回收式中型運載火箭進展順利,可靠而又便宜。“獵鷹9”的近地軌道發射報價,從最初約6000萬美元,到目前已降到約3000 萬美元。“獵鷹9”于2010 年6 月4 日完成首次發射,于2015 年12 月21 日首次完成一級回收,2012 年5 月22 日向國際空間站發射史上第一艘商業運貨的“龍”飛船。

2020 年5 月30 日15 時22 分,太空探索技術公司用“獵鷹9”火箭,把載有兩名航天員的載人龍飛船,成功送上太空,在經過約19 個小時的飛行后,飛船與國際空間站成功自動對接,并于8 月2 日返回地球。這次發射是美國航天飛機退役后,首次利用美國自己的飛船實施載人發射。

太空探索技術公司在航天領域取得的重大進展,改變了世界航天的“游戲規則”,實現了航天的顛覆性創新。它將互聯網思維用于航天系統工程,開創了一種顛覆性創新模式。它本身具有硅谷精神和“互聯網基因”,通過應用互聯網的快速迭代思維,讓傳統的航天系統工程注入新活力。傳統的系統工程,主張在前期研制中要暴露盡可能多的風險,以降低試錯成本,因此,在前期研制上往往耗費很多時間和精力。太空探索技術公司更強調每一次完整迭代之后產生的“經驗”,包括基于更先進的工具和更優化的供應鏈協作關系,這種走完多次“設計、開發、測試”流程所需要的成本已經大大低于上個世紀;而每一次完整迭代之后產生的經驗,實際上降低了項目的整體成本。

奮進的中國載人航天

▲ “阿爾忒彌斯”載人登月計劃模擬場景

▲ 中國空間站模擬圖

中國載人航天基本上從世界載人航天第二個30 年起步。1992 年9 月中央決策實施載人航天工程并確定了我國載人航天“三步走”的發展戰略:第一步要發射載人飛船,建成初步配套的試驗性載人飛船工程,這一步在“神舟五號”成功后已經順利完成;第二步,突破航天員出艙活動技術、載人航天器的交會對接技術,發射空間實驗室,解決有一定規模的短期有人照料的應用問題,這一步在2019 年7 月“天宮二號”完成任務后也已結束;第三步要建造空間站,解決有較大規模的長期有人照料的應用問題。2020年5月,“長征五號”B運載火箭首飛任務取得圓滿成功,拉開了“第三步”任務序幕。今年上半年將發射空間站天和核心艙,并將陸續實施發射貨運補給飛船、載人飛船等多次任務,于2022 年前后建成在軌穩定運行的空間站。

未來30 年人類將飛向深空

21 世紀重返月球

2019 年5 月14 日,時任美國總統特朗普表示:“我們將在本屆政府的領導下恢復美國國家宇航局的榮耀,重返月球,下一步是火星。” 2019 年5月23 日, 美國宇航局發布了《飛向月球:NASA 月球探索戰略計劃》。

美國重返月球計劃取名為“阿耳忒彌斯(Artemis)”,它將分兩階段實施。第一個階段的目標是要在2024年登月。2021 年執行SLS 與“獵戶座(Orion)”飛船集成的無人飛行測試(Artemis-1);2022 年執行“獵戶座”飛船載人繞月飛行測試(Artemis -2),2024年執行載人登月任務(Artemis -3)。在此期間,NASA 還將與美國工業界合作,為快速重返月球開發月球軌道站“門戶(Gateway)”部件、無人商業月球著陸器和載人月球著陸系統,并為其提供商業運載火箭發射服務。第二個階段的目標是于2028 年具備在月球軌道及其表面的持續探索能力,為完成載人火星任務打下基礎。2025-2027 年每年執行1 次“阿爾忒彌斯”載人登月任務,2028 年執行2 次載人登月任務,以在月球表面部署基礎設施,實現人類在月球表面的長期可持續的探索。在此期間,完成“門戶”全部部件(包括大型居住艙、機械臂和后勤艙等),實現載人月球著陸系統轉移級和上升級的可重復使用,研制用于轉移級和上升級的燃料補給部件等。通過“門戶”,載人月球著陸系統將實現月球表面與“門戶”之間的載人往返運輸。“門戶”將作為深空前哨站和繞月燃料補給站,并作為未來前往火星的中轉站。近日,新任美國總統拜登表示將支持“阿爾忒彌斯”計劃繼續執行。

在過去十年里,美國宇航局一直在開發兩種將人類送上地球軌道之外的關鍵運載工具。其中之一就是由波音公司研制的SLS 重型火箭,另一個則是由洛·馬公司研制的“獵戶座”飛船。這兩個項目進度一直被推遲,導致了SLS 項目的成本超支,最終將導致阿爾忒彌斯計劃的進度后推。

2004年中國開始實施探月工程。2019 年1 月3 日,嫦娥四號探測器在月背著陸,隨后其攜帶的“玉兔二號”月球車開始工作。此次任務實現了人類探測器首次在月背軟著陸和巡視探測。2020 年12 月17 日,“嫦娥五號”成功帶回月球樣本,為我國探月工程“繞、落、回”三步走發展規劃畫上句號。今年3 月9 日,中國國家航天局與俄羅斯國家航天集團公司簽署了《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關于合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》。此外,中國載人登月計劃也在論證之中。

未來的火星載人探索

如果說月球是“深空門戶”,那么當人類飛越月球,脫離地球引力場后,則真正進入了深空。在可預見的未來,載人深空探索的目的地包括:小行星、火星、火星的衛星。所有這些目標中,火星的無人探測為載人探測提供了扎實的基礎。火星大氣溫度是-86~20 攝氏度,處于載人飛船可接受范圍內。它充足的水資源可以用于造推進劑,大氣中的二氧化碳可以用于制造氧氣,輻射量在人可接受的范圍內,稀薄的大氣也可以提供保護。總之。火星是太陽系內人類最可能移民的星球。

2015 年10 月8 日, 美國宇航局公布了《火星之旅:開拓太空探索新篇章》,介紹了美國分“三步走”實施載人火星探索的規劃:第一步是從當前“依賴地球”型載人航天計劃起步;第二步是發展地月地空間“試驗場”;第三步是形成“擺脫地球”的深空探索能力。2016 年10 月11 日,時任美國總統奧巴馬發表文章稱,“在21 世紀30 年代之前把人類送上火星,然后再讓他們安然無恙地返回地球;同時還要抱有更大的雄心壯志,有朝一日讓航天員在火星上停留更長時間。”

2016 年9 月28 日,在第67 屆國際宇航大會上,馬斯克作了 “讓人類變成多星球物種”的主題演講,并推出了用于人類火星殖民的“星際運輸系統”(“星艦”)計劃,提出最早在2025年實現載人登陸火星,更長遠的計劃是實現人類向火星移民。馬斯克說:“這是一件非常艱難、危險的事情,不適合膽小者,你很有可能會死。這會很難很難,但如果成功了,那將帶來無比的榮光。”

2020 年7 月23 日,我國天問一號火星探測器發射升空,目前它正在火星軌道上進行環繞探測,將于今年的5至6 月擇機著陸火星,開展后續巡視探測。2021 年2 月19 日,美國的毅力號火星車到達火星進行探測,還將采集火星表面的巖層土壤樣本。我國也已規劃了火星采樣返回任務。

實現重返月球和載人登陸火星的前提是必須研制成功重型火箭。在這個賽道上現在有3 個選手。首先是美國宇航局的SLS,它的芯級發動機不久前試車成功,為進行首次飛行試驗奠定了基礎。其次是太空探索技術公司正在研制的“星艦”,它由一枚巨型助推火箭和一艘飛船組成。2021 年,“星艦”將進行SN 系列的原型機試驗。第三是中國的長征九號重型運載火箭,也已進入立項階段。

▲ 馬斯克設想的火星基地

▲ 美國正在研制的SLS 重型運載火箭

載人60 年航天發展的啟示

由于能夠將人送入太空,載人航天突破了地球生存空間對人類的限制,體現了一個國家的綜合國力,也極大地激發了本民族的自豪感。因此,在早期大國都把載人航天作為國家的頭等大事來辦。

隨著機器人和人工智能的發展,人們開始認識到,一般來說,凡是機器人做能做的工作,都可以由機器人去完成。但是人比機器人,有更加快速反應和更精細操作的能力,所以在必要的時候,還是要由人進入太空,親自去完成復雜的太空操作任務。

人進入太空還有更重要的的理由。

首先,好奇心、求知欲以及去從未去過的地方的探險精神,是人類的一種天性。1970 年,贊比亞修女瑪麗·龍肯達給美國宇航局寫了一封信,信中,瑪麗修女問道:“目前地球上還有這么多小孩子吃不上飯,美國宇航局怎么能舍得為遠在火星的項目花費數十億美元?”科研人員斯特·施圖林格在復信中寫道:“太空探索不僅僅給人類提供一面審視自己的鏡子,它還能給人民帶來全新的技術、全新的挑戰和進取精神,以及面對嚴峻現實問題時依然樂觀自信的心態。”

其次,人類不能永遠生活在地球這個搖籃里,為了拓展人類的活動空間和生存空間,人類要一步一步地走向太空。人類迎來了大航海時代,從而使人類進入了工業社會。毫無疑問,人類必將迎來一個大航天時代,將使人類的社會更加繁榮和昌盛。

最后,隨著經濟社會不斷發展,人類的美麗的地球家園也面臨著巨大的風險,因此,人類要進入一個地球以外可以生存的星球,或者是建設一個新的家園。同時,人類進入太空也是為了更好地造福與保護地球。保護和造福我們的家園,同樣是載人航天的重要的使命。

載人航天60 年發展的主要經驗是:

——載人航天必須有可持續的發展計劃,有前后一致的發展目標,既要考慮提高國家的威望,也要有明確的科學技術目標和效益;

——未來人類將飛往深空,但地球軌道仍是載人航天的主要活動場所;

——商業化是發展載人航天的必經之路,它將為載人航天提供新的活力和經濟基礎,在未來載人航天發展中國家仍然起主導作用,但是民營企業將是新生力量,因此必須發展一種新型的舉國體制;

——發展低成本高可靠的載人航天運輸系統仍是發展載人航天的關鍵;

——載人航天必須走創新之路,載人航天能否創新將取決于是否能夠培養出創新型的人才;

——載人航天的發展將有力促進人類命運共同體的建設,理應加強這一領域的國際合作。★