空氣中揮發性有機物的測定方法及其應用

陳聰(上海市松江區環境監測站,上海 201600)

0 引言

揮發性有機物(volatile organic compounds,VOCs)被認為是燃燒過程中直接產生的初級污染物[1],是參與大氣光化學反應的有機化合物,主要來自于工業源、生活源和交通源,包括化工、涂裝行業、機動車、建筑裝飾裝修等產生的氣體。其中,包含的甲醛、甲苯、非甲烷總烴等,對人體健康有較大的影響。在2017年9月,我國頒布了針對揮發性有機物的專項治理方案:《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》。由此,環境空氣污染中的揮發性有機物逐一詞漸進入政府及大眾的視野。相應的行業排放標準不斷更新,促使分析方法不斷完善。本文主要研究國內外空氣中揮發性有機物的檢測方法、分析標準和應用現狀,探討未來空氣中VOCs測定方法的挑戰和應用領域的發展方向。

1 檢測方法

基于中國期刊網全文數據庫(CNKI),發現早在1984年,喬世俊等就探討了使用毛細管色譜-質譜法測定大氣中揮發性有機[2]。后來,潘光等確定了采集空氣中揮發性有機物的吸附劑種類、采樣高度和采樣量,探討了色質聯分析方法[3]。近年來,張欣榮等通過GC-MS法成功完成了氣體中117種揮發性有機物的測定[4]。至2020年國內共有981篇關于研究空氣中揮發性有機物的文章。在最初的13年時間內(1984—1997年),研究進展緩慢,年均不到1篇。自2002年開始論文數量明顯增加,2019年達到高峰,論文數量多達113篇,研究熱情逐年升高。空氣中揮發性有機物的監測方法主要分三大類:氣相色譜法、質譜法和光譜法。其主要包含氣相色譜法(GC)、氣相色譜-質譜法(GC-MS)、質子轉移反應質譜法(PTR-MS)、飛行時間質譜法(TOF-MS)、傅里葉變換紅外光譜法(FTIR)、差分吸收光譜法(DOAS)、調諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)等。

1.1 氣相色譜法

氣相色譜,簡稱GC,是20世紀50年代的一項重大發明。主要利用物質的沸點、極性等物理性質上的差異,通過程序變換色譜柱的溫度,依據在不同時段內吸附解吸不同種類的物質,有效地分離氣體樣品中的組分,經檢測器形成色譜圖,與標準物質的色譜圖作比較,進行定量分析,得出最終結果。氣相色譜具有分離效率高、選擇性好、靈敏度高、分析速度快等特點[5]。

1.2 質譜法

(1)氣相色譜-質譜法。氣相色譜-質譜,簡稱GC-MS,是將氣相色譜儀和質譜儀聯用的一種技術。被測物質通過氣相色譜儀有效地被分離出來,隨后進入質譜儀,通過高能離子流轟擊,進入檢測器,形成色譜質譜圖,與標準物質色譜質譜圖對比,進行定性定量分析。氣相色譜-質譜法兼具氣相色譜法的優點,準確性更高。

(2)質子轉移反應質譜法。質子轉移反應質譜,簡稱PTR-MS,是痕量揮發性有機物在線監測的主要檢測方法。被測物質在漂移管內與離子源產生的初始反應離子(通常為H3O+、NH4+等離子)發生質子轉移反應,產生的(VOCs)H+離子進入質譜儀檢測,進行定性定量分析。質子轉移反應質譜法一般情況下無需對樣品進行預處理,具有高效、可實時監測、絕對量測量等優點,但對同分異構體的識別能力較差[6]。

(3)飛行時間質譜法。飛行時間質譜,簡稱TOF-MS。使用電離技術將被測物質電離,產生的離子通過電場加速后,通過漂移管飛向離子接收器,通過分析離子到達接收器時間,定性被測物質。其具有快速檢測、高分辨率、高靈敏度等優點,但若出現干擾離子,難以分辨被測物質。

1.3 光譜法

(1)傅里葉變換紅外光譜法。傅里葉變換紅外光譜,簡稱FTIR。由光源發射紅外光束,通過邁克爾遜干涉儀,照射氣體組分,得到光譜信息,依據傅里葉變換,進行定性和定量分析。FTIR技術具有測量速度快、分辨率高、可動態分析多種污染物等優點,目前正逐步應用于走航觀測,但儀器價格昂貴,且對使用者的操作技能要求較高。

(2)差分吸收光譜法。差分吸收光譜,簡稱DOAS,由儀器制造光源,發射準直光束通過被測氣體至角反射鏡,由角反射鏡使光束反射回儀器,利用各中氣體分子對光源的吸收差異,分析返回光束的光譜強度和結構,測定被測氣體組分。DOAS技術具有測量速度快,分辨力高、可遠程監測等優點,且無需采樣和樣品預處理,但僅適用于對紫外線至可見光波段有吸收特性的氣體,可測定的VOCs組分較少[7]。

(3)調諧二極管激光吸收光譜法。調諧二極管激光吸收光譜,簡稱TDLAS,根據氣體分子在紅外波段的吸收特效,通過控制輸出的激光頻率,檢測光譜吸收的諧波,測定被測氣體組分。TDLAS技術具有靈敏度高、選擇性好等特點,但激光調諧范圍小,可測定的VOCs組分較少,只限于檢測CH4、氨、甲醇、乙醇、甲醛等低分子量物質。

2 應用現狀

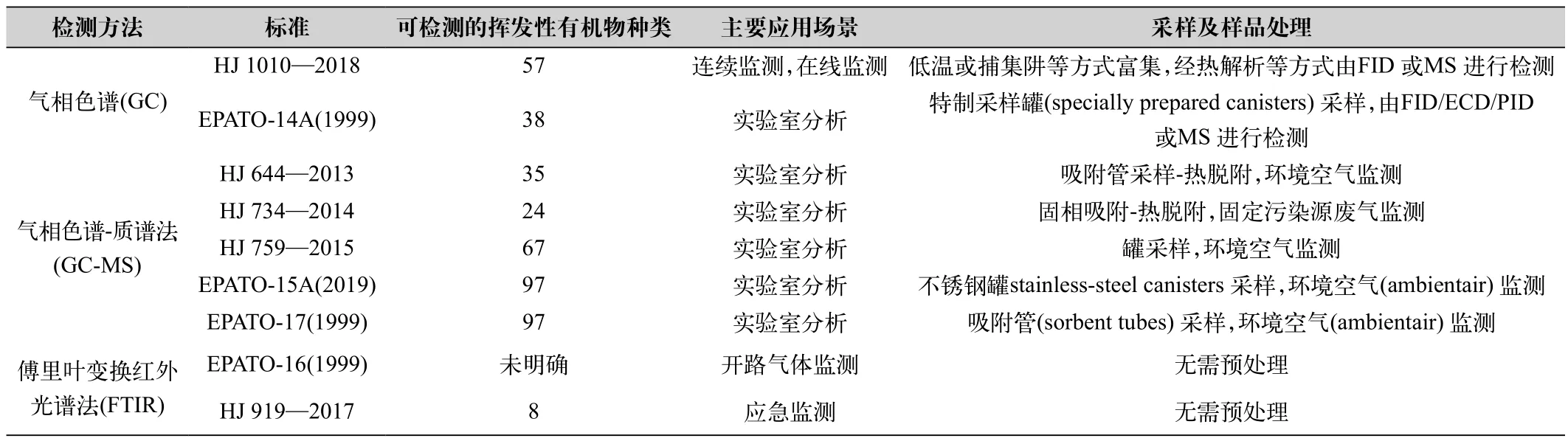

我國在環境領域對空氣中揮發性有機物的檢測技術標準化建設起步較晚,美國環保署早在1999年發布了TO-14、TO15等一系列測定標準,表1中列舉了中美常用VOCs測定方法。我國最早在2007年發布了相關的測定方法,HJ/T 400—2007《車內揮發性有機物和醛酮類物質采樣測定方法》。在該標準的附錄B中給出了揮發性有機組分測定方法(熱脫附/毛細管氣象色譜/質譜聯用法),方法參考了國際ISO16000-6/ISO16017-1標準及美國EPATO-17標準。隨后,從2013年開始發布了一系列相關檢測標準,并開拓至連續監測和應急監測領域。

表1 中美常用VOCs測定方法標準比對

相比于美國2019年新發布的EPA TO-15A標準(以下簡稱“美標”),美標包含國內行業標準的方法。行標在采樣及方法原理上與舊版EPA TO-15標準相近,都是使用氣質聯用儀分析。經修改后的美標更具指導性,更加靈活。美標給出了多種采樣容器的選擇,包括玻璃罐(glass bottles)、非剛性容器(nonrigid containers)和內壁鈍化處理的不銹鋼罐。在內部標準氣體選擇上,提出也可使用1,2-二氯乙烷-d4、己烷-d14、甲苯-d8和1,2-二氯苯-d4作為內標。根據不同的采樣及檢測器,美標的取樣體積從100~1 000 mL不等。在質譜儀的選擇上,美標推薦使用四極質譜儀(linear quadrupole MS)、離子阱質譜儀(ion trap MS)或飛行時間質譜儀(TOF MS)。

3 發展趨勢

從近10年發布的環境空氣中揮發性有機物的測定標準可發現,基于實驗室的分析方法已趨于完善,近五年未更新標準。在《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》中提到加快制定固定污染源廢氣VOCs自動監測系統,便攜式監測儀技術要求及檢測方法。這部分愿景已初步達成,出臺了連續監測方法HJ 1010—2018及便攜式傅里葉紅外方法HJ 919—2017的標準。

從監控戰略角度出發,在完成基礎檢測方法后,對面源污染的分析將成為重點。開路式的光譜法對面源的監測更為有效快速,目前走航車及樓頂掃描VOCs裝置已研制成型,并投入商用。這將大幅提升對VOCs面源的掃描監測能力,形成類似氣象云圖的VOCs云圖,有助于更加直觀、快速地了解一個區域內空氣中揮發性有機物的整體情況及擴散情況,及時找到VOCs污染源,第一時間制止污染持續擴散。將來結合在線監測、走航監測等監測手段,通過物聯網對轄區形成立體的VOCs監控網絡,有效防范和監控VOCs污染。同時,監測儀器將趨于小型化,輕量化,應用于環境應急事件的監測,方便監測人員攜帶到現場進行快速檢測,做出科學決策。

從核心技術方面出發,目前,多數VOCs監測設備使用國外的儀器和技術,如:安捷倫、賽默飛等品牌。國內企業起步晚,技術和關鍵零部件制造能力是一個難點,加大監測設備的核心技術研發,自主制造,推行國產化替代勢在必行。