管道淤積物固結后起動特性的試驗研究

李 明,劉 達,黃本勝,謝智勇,秦曉川,邱 靜

(1. 廣東省水利水電科學研究院,廣東 廣州 510635;2. 廣東省水動力學應用研究重點實驗室,廣東 廣州 510635;3. 河口水利技術國家地方聯合工程實驗室,廣東 廣州 510635;4. 廣東粵海珠三角供水有限公司,廣東 廣州 511458;5.廣東省水利電力勘測設計研究院有限公司,廣東 廣州 510635)

1 概述

珠江三角洲水資源配置工程取水輸水流量大,運行期間不可避免地會吸入取水河段的懸浮泥沙。工程在“西江鯉魚洲泵站——南沙高新沙水庫”輸水段設置了2個平行管道,管道長度約為40.9 km,且在不同取水工況中會交替進行使用,因此,在輸水過程中,泥沙很可能發生淤積[1-2]。另外,在輸水管道調度過程中,間歇期管道內的淤泥物還可能會發生固結,一旦發生固結后,其起動難度將大大增加[3-5]。

對于細顆粒的粘性泥沙,其起動條件同時受含水量、粘粒含量、容重等內部因素與淤積條件等外部因素的共同影響[6-7]。已有研究表明,多數已有的粘性泥沙起動流速計算公式只適用于浮泥或新鮮淤泥,對于固結后的淤積物,由于物理化學性質的變化而不能直接應用于某一實際工程中[8]。

因此,為確定珠江三角洲水資源配置工程“西江鯉魚洲泵站——南沙高新沙水庫”輸水段管道的泥沙淤積、固結和起動情況,提出減少淤積的建議,需要工程現場采集原體泥沙樣本,通過試驗來確定管道淤積物在不同固結狀態下的起動特性。

2 試驗設計

2.1 泥沙樣本

管道淤積物主要來源于取水河段的懸移質泥沙,但由于懸移質泥沙不易從江水中直接獲取,所以采集工程取水口下游約250 m的自來水廠沉沙池中的淤積泥沙,作為試驗樣本,采樣點與西江鯉魚洲取水口的相對位置見圖1。

圖1 淤積物采樣點與工程取水口的相對位置示意

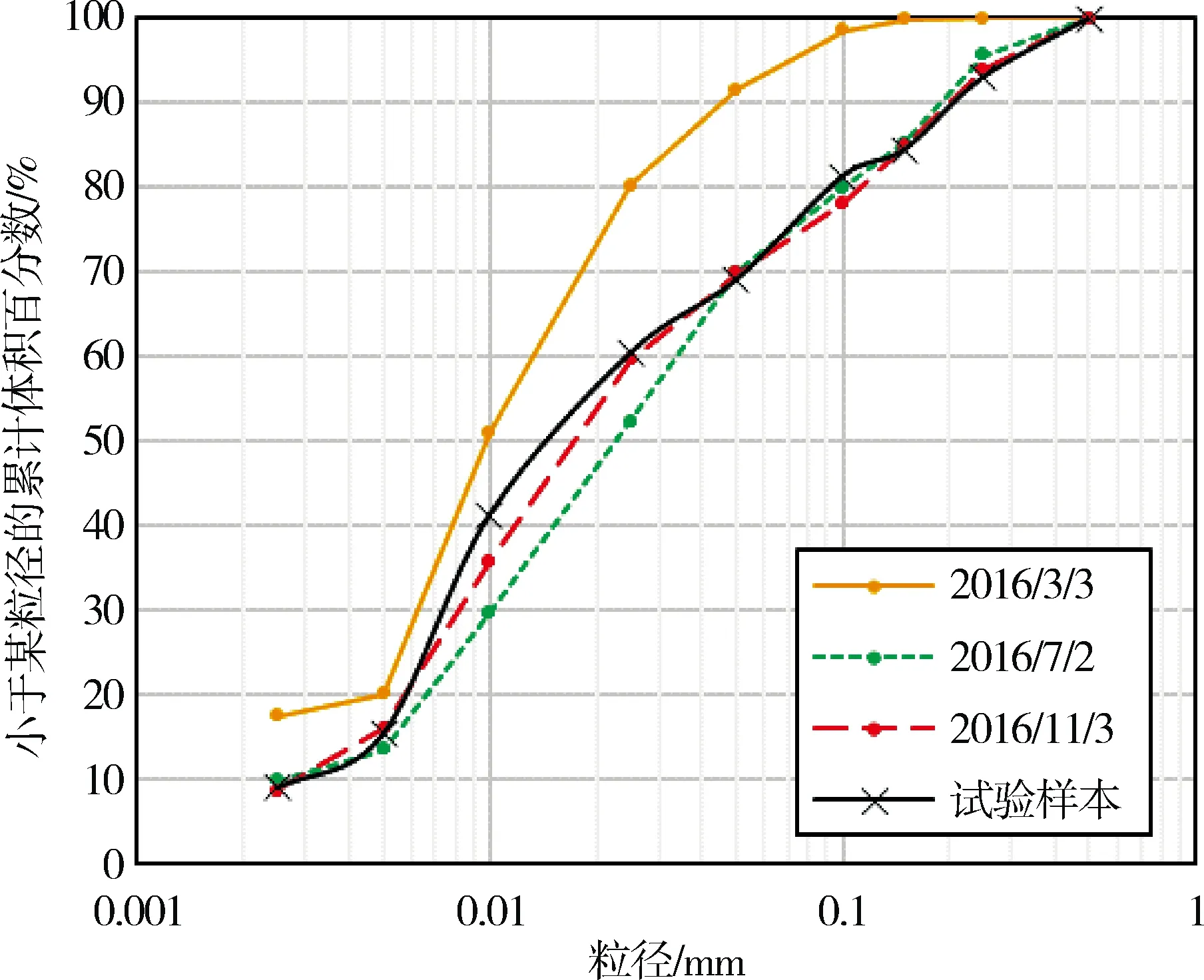

西江馬口水文站的多年監測數據顯示[9],取水河段洪峰流量下的懸移質泥沙中值粒徑在0.006~0.020 mm之間,試驗樣本的顆粒級配與西江鯉魚洲取水口2016年3月—11月懸移質泥沙測驗結果[10]對比見圖2。由圖2可知,試驗樣本的顆粒級配與取水口懸移質的相近,具有代表性。樣本泥沙顆粒的中值粒徑為0.014 mm,最大粒徑不超過0.5 mm,其中小于0.05 mm粒徑的顆粒(粉沙、粘粒)約占樣本的67%。由此可見,珠江三角洲水資源配置工程取水吸入的泥沙有相當一部分具有粘性,在分析淤積物起動時需考慮粘性泥沙固結的問題。

圖2 試驗樣本的顆粒級配與實測數據的對比分析示意

2.2 試驗裝置

粘性泥沙因固結程度不同,其起動切應力變化范圍大。在引水工程中,輸水流量隨著洪、枯季以及用水需求的變化,管道過流流量以及水動力條件變化范圍也較大。因此,用于管道淤積物起動試驗的水槽需要有足夠的供水能力,且方便水動力條件的調節。綜合考慮以上因素,管道淤積物起動試驗安排在長4 m、截面尺寸為0.1 m×0.1 m的有壓水槽[11-12]中進行。試驗裝置包括蓄水池、引水管道和水槽主體3個部分(如圖3所示)。

圖3 淤積物起動試驗水槽裝置示意

試驗中,壓強測量采用CY200型智能數字壓力傳感器,測量范圍為0~50 kPa,精度為±0.1%,采樣頻率可在0.000 5~1 000 Hz區間內任意調節,輸出為RS485數字信號。

2.3 試驗過程

將現場采集的淤積物裝入塑料桶中與清水混合攪拌均勻,靜置24 h后,將表層析出的清水去除,繼續攪拌均勻,然后裝入與試驗水槽配套的泥樣盒中。將制備好的泥樣盒分為兩批:一批放置在空氣中暗箱內,用于模擬淤積物在管道檢修期間的固結過程;另一批放置在裝滿水的塑料桶中,用于模擬淤積物在未排干水的管道中的固結過程。

根據外界環境的不同,將淤積物固結起動試驗分為3組進行(見表1所示)。

表1 淤積物固結起動試驗分組情況

分別將不同固結狀態的淤積物裝入有壓水槽中進行起動試驗,操作步驟如下:① 往水池中加水,直到水槽將要被充滿(防止補水過程中,淤積物產生沖刷);② 將制備好的泥樣盒緩緩放到試驗槽中,再將活動頂蓋放入插槽,密封固定;③ 繼續往水槽中加水至受壓,開啟水泵,先使水槽內水流低速運動,排除氣泡;④ 通過調整變頻器逐級增大水槽內流速,確定淤積物樣本的臨界起動條件,讀取上下游的壓力傳感器讀數p1、p2;⑤ 試驗后,取部分樣本稱重,烘干24 h后再次稱重,計算得到含水率。

試驗中,水力坡降J根據上、下游的實測壓強差計算:

(1)

式中L為2個壓力傳感器的間距。

根據均勻流有壓管道的壁面切應力計算公式τ0=ρgRJ,可計算出試驗中淤積物發生起動時的表面切應力大小,即起動切應力大小(式中ρ為水的密度,g為重力加速度,R為水力半徑,J為水力坡降)。

3 試驗結果分析

3.1 固結時長對淤積物起動特征影響分析

在空氣中固結時,隨著時長的增加,淤積物的表面狀態和起動特征發生階段性變化(如圖4所示)。不同氣溫條件下,淤積物發展至不同階段固結狀態的歷時不同(見表2所示)。

圖4 固結階段1~5,淤積物起動前、后的表面狀態

表2 泥沙固結狀態隨時間的變化情況

對比7—8月和11—1月在空氣中固結的試驗結果可知,在氣溫更高的夏季,淤積物的前期固結狀態變化比冬季更快,淤積物固結達到第4階段的歷時接近,表明淤積物達到較高固結程度的歷時受氣溫的影響較小。對比11—1月在空氣中和在水中固結的試驗結果可知,淤積物在水中固結50 d內的狀態與在空氣中固結4 d內的狀態基本一致。

階段1:淤積物整體結構較松散,表面光滑且有一層水膜覆蓋;起動過程中,隨著水流流速的增大,淤積物表面發生顆粒滾動,部分運動的泥沙懸浮后隨水流一起運動,流速越大,表面泥沙滾動的范圍越大。

階段2:淤積物表面基本平整,泥沙顆粒間結合程度更加緊密,局部出現由于水分散失而留下的小孔;起動試驗中,隨著水流流速的增大,未觀察到表面顆粒滾動的現象,而是在淤積物樣本的局部出現片狀的剝離,剝離的范圍隨著沖刷時間的增長而擴大。

階段3:淤積物表面粗糙,表面由于水分流失而有所沉降,而沉降的不均勻又使得淤積物表面被拉裂;起動試驗中,隨著水流流速的增大,淤積物的起動先發生在裂隙附近,隨后淤積物的局部開始發生連續沖刷,表現為裂隙的擴張和表面顆粒的脫落。

階段4:淤積物表面粗糙,試驗樣本表面沉降明顯,裂隙充分發育后將淤積物割裂成若干部分;試驗過程中,裂隙和淤積物表面都基本不發生起動,隨著水流流速的增大,淤積物樣本的局部位置出現破壞,然后成塊起動,塊狀淤積物被沖刷之后,起動的范圍也逐漸由沖刷的位置向其他區域擴大。

階段5:淤積物表面粗糙,有大量裂隙存在,表層以及邊緣的部分接近脫水,局部有小塊的淤積物與整體脫離;將樣本放入起動試驗水槽時,淤積物吸水后結構變得十分松散,起動過程與階段1相似。

淤積物在空氣中固結后起動的試驗結果表明,對于新鮮淤積物,其表面泥沙顆粒極易起動,且起動可發生于淤積物暴露面的任意位置;對于表面水分散失、初步固結的淤積物,表面的泥沙不易被剝離,起動先發生在局部脆弱的區域,然后向周圍發展;對于中等固結的淤積物,水流沖刷過程中,泥沙起動不易出現在保持完整形態的淤積物表面,而是發生在局部脆弱的區域以及裂隙附近,然后向周圍發展;高度固結的淤積物與中等固結程度的淤積物在外觀上相似,表面凹陷以及裂隙更加明顯,形態完整的淤積物表面很難發生剝離或顆粒滾動,當水流流速增大到一定程度時,脆弱位置的淤積物會先產生成塊沖刷;當淤積物在空氣中的固結時間足夠長(超過階段4的歷時),淤積物表層以及裂隙處的部分接近脫水,遇水后吸水膨脹,整體結構變得十分松散,表面泥沙顆粒容易起動。

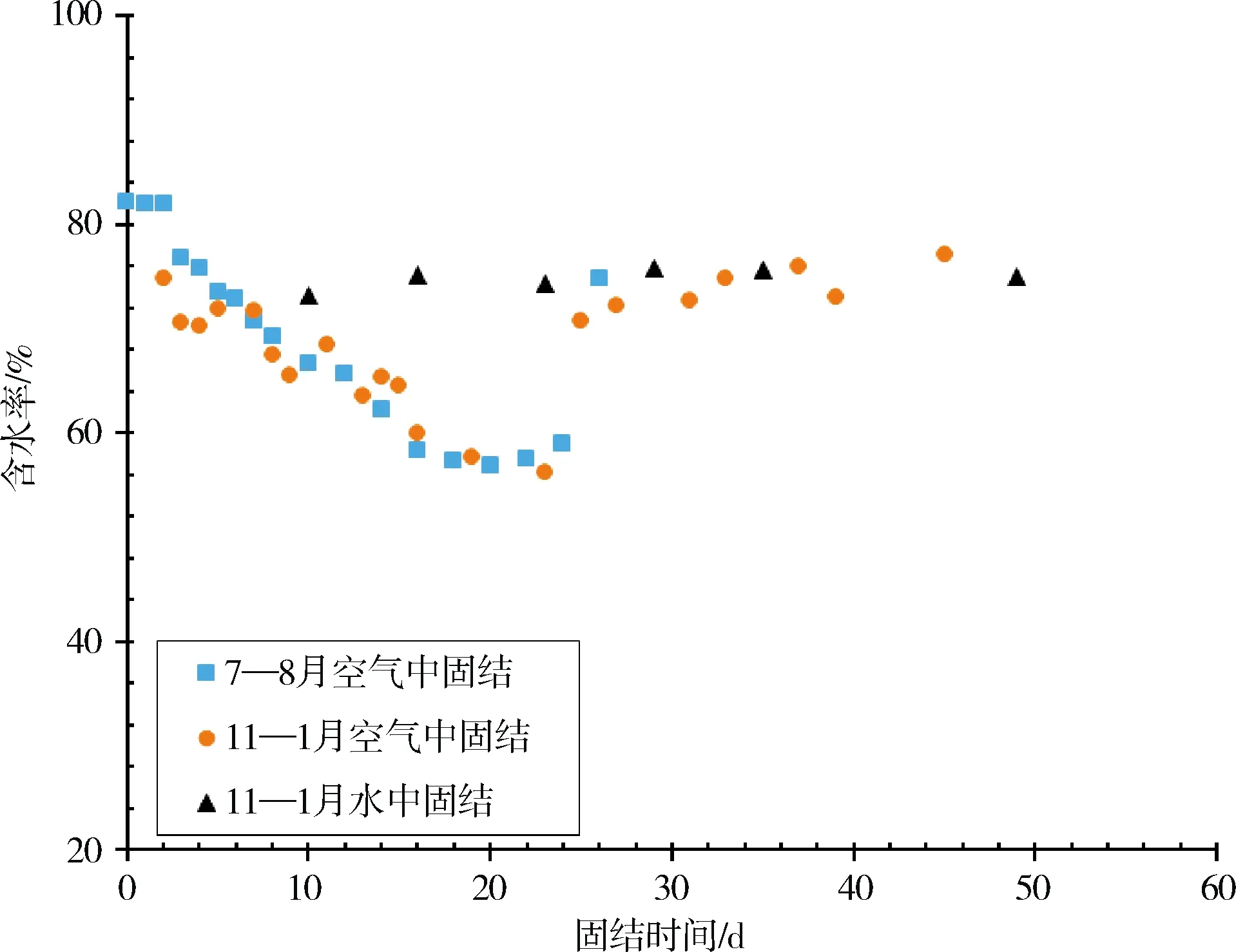

3.2 起動切應力試驗結果分析

隨著固結時間增加,顆粒間密實程度增加,淤積物含水率隨固結時長的變化如圖5所示。對比7—8月和11—1月在空氣中固結的試驗結果可知,淤積物含水率隨固結時長的變化規律基本不受氣溫的影響,在固結初期,隨著固結時間的延長,淤積物的含水率下降迅速,例如第1組試驗中,在固結開始的10 d內淤積物含水率由80.67%下降至65.52%;當固結時間超過15 d后,淤積物含水率下降較為緩慢,在后10 d內,淤積物含水率僅從59.92%下降至56.48%;由水中固結試驗可知,在水中固結的30 d內,淤積物含水率幾乎無變化。

圖5 淤積物含水率與固結時長的關系

由于試驗樣品的含水率是取起動試驗結束后樣品測得,因此,在空氣中固結25 d后的淤積物含水率實際上是吸水后的測量結果,接近新鮮淤積物的含水率。

試驗中淤積物起動切應力與固結時長的關系如圖6所示。從趨勢上看,起動切應力隨固結時長的變化有4個階段,以7—8月在空氣中固結的試驗為例,隨著固結時間的增加:① 固結時間在1~7 d時,淤積物的起動切應力隨固結時長增加而增長較快;② 固結時間在7~14 d時,淤積物的起動切應力基本不變;③ 固結時間在15~22 d時,起動切應力隨固結時長增加而迅速增大;④ 固結時間超過24 d后,起動切應力隨著固結時長的繼續增加而減小,基本恢復到第1階段對應的大小。對于11—1月在空氣中固結的淤積物,起動切應力隨固結時長的變化規律基本一致,但各個階段的時間節點有所差異,且固結淤積物對應的最大起動切應力小于7—8月的試驗值。

圖6 淤積物起動切應力與固結時長的關系

對于11—1月在水中固結的淤積物,在50 d內,其起動切應力隨固結時長的增加而緩慢增加,淤積物在水中固結50 d后的切應力與其在空氣中固結7 d后的值大小接近。

3.3 工程應用

珠江三角洲工程水資源配置工程“西江鯉魚洲泵站——南沙高新沙水庫”輸水段中,單管過流流量最大為40 m3/s,管徑為4.8 m,管道內壁的參考糙率為0.012~0.015,根據水力學理論計算如下。

輸水管道沿程水力坡降為:

(2)

最大流量輸水時,壁面切應力為:

τ0max=ρgRJ=9 810×1.2×0.000 86=10.12 Pa

(3)

由此求得管道正常運行時,壁面切應力可能達到的最大值為10.12 Pa,小于管道淤積物固結后的可能達到的最大起動切應力19.43 Pa,表明輸水管道運行期間存在泥沙淤積固結后無法被水流帶走的風險。由圖6可知,對來源于西江鯉魚洲段的管道淤積物,當固結時間在14 d內,其起動切應力可以控制在10 Pa以下。

管道停運期間,內部的環境與試驗中淤積物樣本所處環境可能存在差異,因此,“固結時間超過25 d后,淤積物起動切應力減小至新鮮淤積物對應的大小”結論不一定適用于工程實際。為避免風險,建議珠江三角洲工程水資源配置工程“西江鯉魚洲泵站——南沙高新沙水庫”輸水段管道的間歇期不宜超過14 d。

4 結語

1)試驗結果顯示,不同固結狀態下淤積物的起動模式和起動條件不同,隨著固結時間的增加,淤積物的起動模式經歷顆粒滾動、片狀剝離、成塊起動的變化過程。

2)對于來自西江鯉魚洲附近的懸移質淤積物,隨著在空氣中固結時間的增加,其起動切應力先增大,可能達到的最大起動切應力為19.43 Pa,當固結時間超過25 d后,淤積物由于失水過多而變得疏松多孔,整體結構在遇水后發生吸水破壞,起動切應力減小至新鮮淤積物對應的大小。

3)本研究對于珠江三角洲水資源配置工程輸水管道的運行調度方式具有直接參考價值,根據試驗結果,建議 “西江鯉魚洲泵站——南沙高新沙水庫”輸水段管道的間歇期不宜超過14 d。