鄂爾多斯盆地上三疊統延長組長7段深水重力流沉積類型

張倚安,李士祥,田景春,周新平,楊田

1.成都理工大學地球科學學院,成都 610059

2.中國石油長慶油田公司勘探開發研究院,西安 710018

3.成都理工大學沉積地質研究院,成都 610059

4.成都理工大學油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室,成都 610059

0 引言

深水重力流作為地球上最為重要的沉積物搬運機制之一,近幾十年來一直是沉積學領域的重要研究內容[1-10],深水重力流成因的碎屑巖儲層更是我國鄂爾多斯盆地現階段常規與非常規油氣勘探的重要對象[11-12]。重力流沉積類型的準確識別是深入開展深水重力流沉積研究的基礎,為進一步明確重力流沉積特征、成因機制、演化過程等問題提供先決條件[1-3,9-10,13]。深水重力流流體類型多樣,不同類型的重力流之間可以相互轉化,因此重力流沉積物大多是多種類型的重力流形成的沉積組合[4,14-18]。前人研究多將深水重力流劃分為濁流和碎屑流兩類,在此基礎上依據流體黏度、碎屑物質濃度、支撐機制等因素進一步細分[5,19-23]。部分學者認為濁流和碎屑流之間是相互獨立的互斥關系,但近期研究表明濁流和碎屑流之間存在混合過渡類型即混合重力流[4,15,24]。Haughtonet al.[15]提出了混合事件層的概念,主要是指同一次重力流事件中由于流體轉化形成的具有多種流變學性質的流體所形成的沉積序列[4,25]。其沉積產物主要由位于沉積序列下部的塊狀(細)砂巖段(H1)與位于上部的泥質砂巖段或砂質泥巖段(H3)成對組合形成。現階段,大多數針對混合重力流沉積的研究都是以海相盆地為研究實例,湖盆中有關混合重力流的研究還極為少見,不同重力流類型的典型沉積特征和差異還不明確[25]。本次研究以鄂爾多斯盆地上三疊統延長組長7段為對象,在70余口取芯井巖芯觀察的基礎上,選取Z43井為典型井,對重力流沉積特征及其成因機制進行深入分析總結,為進一步研究湖盆重力流沉積提供理論依據。筆者在本文中提及的濁流為低密度濁流[1,9-10,26],將碎屑流根據雜基含量和結構的差異劃分為泥質碎屑流與砂質碎屑流[3,5,9]。

1 地質背景

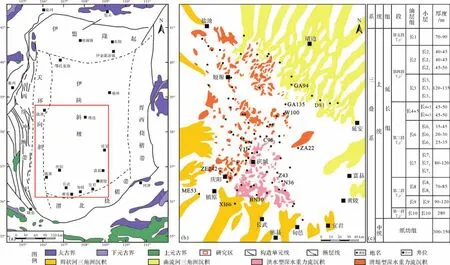

鄂爾多斯盆地位于我國華北平原西部,是一個大型克拉通內盆地,盆地范圍北至陰山,南抵秦嶺,西自六盤山,東達呂梁山,面積約2.5×105km2[27];包含伊盟隆起、渭北撓褶帶、西緣沖斷帶、天環向斜、伊陜斜坡及晉西撓褶帶六個一級構造單元[28](圖1a)。研究區位于鄂爾多斯盆地西南部,北及鹽池,南抵彬縣,西至鎮原,東達延安,大部分位于伊陜斜坡,部分屬于天環向斜。鄂爾多斯盆地的構造演化主要受到北側古亞洲洋板塊及西南緣、南緣祁連—秦嶺海槽及其派生的賀蘭拗拉槽影響[29-30],盆地西南緣主要受到南部造山帶影響,晚三疊世印支運動使祁連—秦嶺強烈碰撞抬升[31],盆地南部發生快速沉降形成大規模坳陷,形成西南低、北東高的古地理格局[27,32-34](圖1b)。鄂爾多斯盆地上三疊統延長組從上至下分為10個油層組,反映了三疊系內陸湖盆的形成、發展直到消亡的全過程[28]。長7油層組沉積期,研究區中部地區沉積環境為半深湖—深湖,邊緣地區為濱—淺湖環境,同一時期周邊鄰近地區在構造活動及火山作用下向湖盆內部供給充足物源[8],為湖盆深水重力流發育提供了充足條件。長7油層組可細分為三個亞段,由下至上依次為長73亞段至長71亞段。其中,長73亞段沉積期,湖盆發育達到頂峰,長72亞段時期湖盆開始萎縮,長71亞段時期湖盆中心收縮至姬塬、華池、富縣一帶[13]。

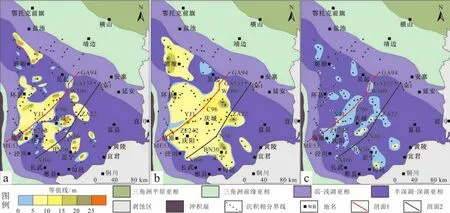

圖1 (a)研究區地理位置;(b)鄂爾多斯盆地三疊系長73油層組沉積相分布(修改自葸克來等[34]);(c)延長組地層單元Fig.1 (a)Location of study area.(b)Distribution of Upper Triassic sedimentary facies in member3,Chang7 oil member in Ordos Basin(modified from Xi et al.[34]).(c)Yanchang Formation stratigraphy

2 深水重力流沉積類型及特征

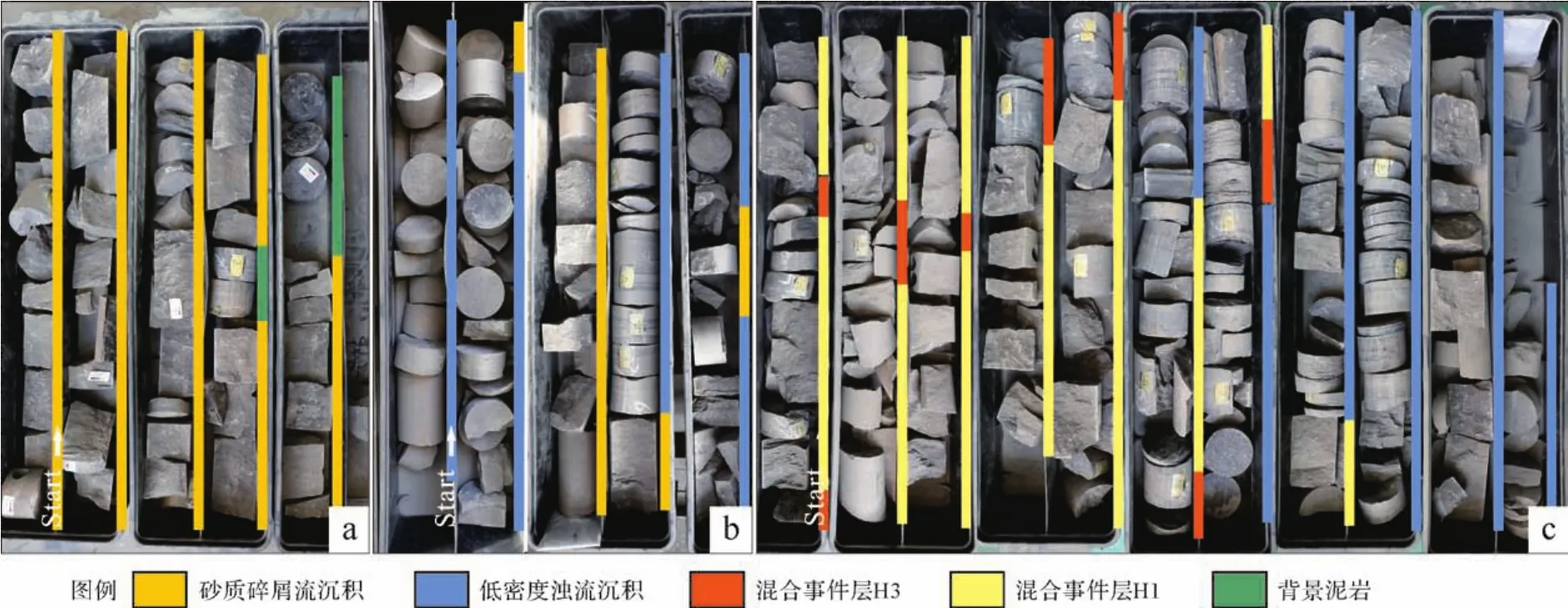

在巖芯觀察的基礎上,根據沉積物成分、結構、典型沉積構造、流體搬運沉降方式等差異,對鄂爾多斯盆地上三疊統延長組長7段發育的深水重力流沉積類型進行探討。延長組長7段沉積期,研究區中部地區沉積物多為半深湖—深湖相及深水重力流沉積,沉積物以細砂巖、泥質砂巖、泥巖等粒度細的沉積物為主。邊緣地區大范圍發育三角洲平原亞相及前三角洲亞相沉積,東北部發育大范圍的曲流河三角洲沉積,西緣、西南緣地區發育大量辮狀河三角洲沉積[27,35]。Z43井處于研究區中部地區(圖1b),取芯段巖芯屬于長71及長72亞段,主要發育砂質碎屑流沉積、低密度濁流沉積和混合事件層(圖2)。

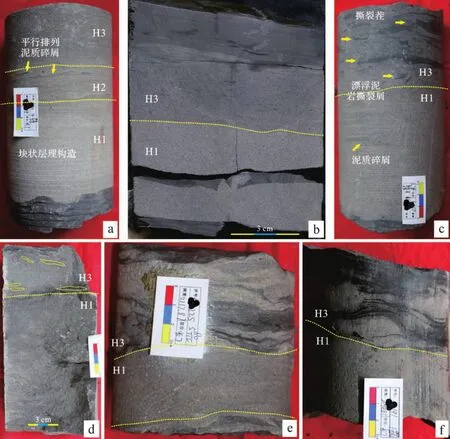

圖2 Z43井取芯段巖芯特征(a)第7次取芯(1 792.37~1 801.84 m,頂部巖芯未觀察);(b)第8次取芯(1 811~1 814.88 m);(c)第9次取芯(1 818.44~1 828 m)Fig.2 Appearance of core rocks in well Z43

2.1 砂質碎屑流沉積

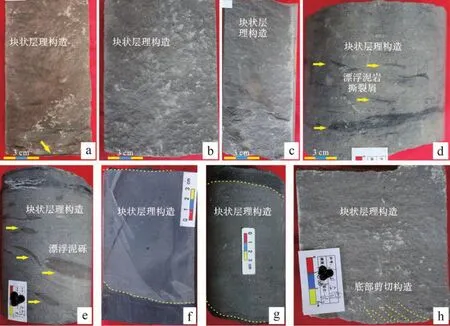

研究區砂質碎屑流單砂體厚度6.85~249.92 cm,平均厚度65.78 cm,大部分在21.39~85.97 cm。砂質碎屑流沉積顏色以淺灰色至深灰色為主,粒度較細,巖性以細砂巖為主,部分為中—細砂巖或粉—細砂巖(圖3a~c);沉積相序上部含泥質碎屑,通常以漂浮的泥巖撕裂屑(圖3d)及漂浮泥礫(圖3e)的形式出現。漂浮泥礫磨圓度較好,通常呈紡錘形;沉積構造以塊狀層理構造為主,頂底部與泥巖呈突變接觸(圖3a,f,g);底部可見基底剪切構造(圖3h)。

圖3 砂質碎屑流沉積特征及識別標志(a)Z43井,1 799.9 m,長71,灰色塊狀中—細砂巖,底部與泥巖突變接觸,黃色箭頭所指為與下伏泥巖突變接觸面;(b)Z43井,1 813 m,長71,灰色塊狀細砂巖;(c)Z43井,1 813.5 m,長71,淺灰色塊狀細砂巖;(d)L125井,2 120.35 m,長71,灰色塊狀細砂巖,含漂浮泥巖撕裂屑;(e)Z40井,1 452.65 m,長73,灰色塊狀細砂巖,含漂浮泥礫;(f)L57井,2 342.14 m,長73,灰色塊狀細砂巖,頂底與泥巖突變接觸;(g)N70井,1 721.45 m,長73,深灰色塊狀細砂巖,頂底與泥巖突變接觸;(h)N70井,1 683.6 m,長72,灰色塊狀細砂巖,底部可見剪切構造Fig.3 Characteristics and recognition marks of sandy debrites

鄂爾多斯盆地長7油層組沉積期,揚子板塊與華北板塊碰撞,造山程度加劇和頻繁的火山活動提供充足物源,古地形高差大、水系活躍,沉積物極易在外界觸發因素作用下發生滑動滑塌,形成大量砂質碎屑流沉積[9,35-36]。砂質碎屑流主要為具有塑形流變學特征的層狀流[7],有較穩定的厚度,以塊狀構造、頂底部與泥巖突變接觸、內部存在漂浮泥質碎屑、底部發育基底剪切構造等特征與其他流體類型相區別[5]。漂浮泥質碎屑的存在表明流體自身具有較強的屈服強度并指示流體具塑形流變學特征[26];部分塊狀砂巖內發育零散分布的漂浮泥質碎屑(圖3d),也有泥質碎屑呈順層排列趨勢,指示了碎屑流上部的“剛性”筏流段的塊狀固結作用[9]。Z43井第7取芯回次取芯垂向上可見多個砂巖融合面,將整套塊狀砂巖分隔為多個小層,砂質碎屑流沉積單層厚度最小約0.5 m,最大可達2 m(圖2a,b),底部與泥巖突變接觸(圖3a)。上述特征表明,Z43井第7取芯回次砂巖成因類型為砂質碎屑流沉積,這也證明了研究區砂質碎屑流沉積的存在。

2.2 低密度濁流沉積

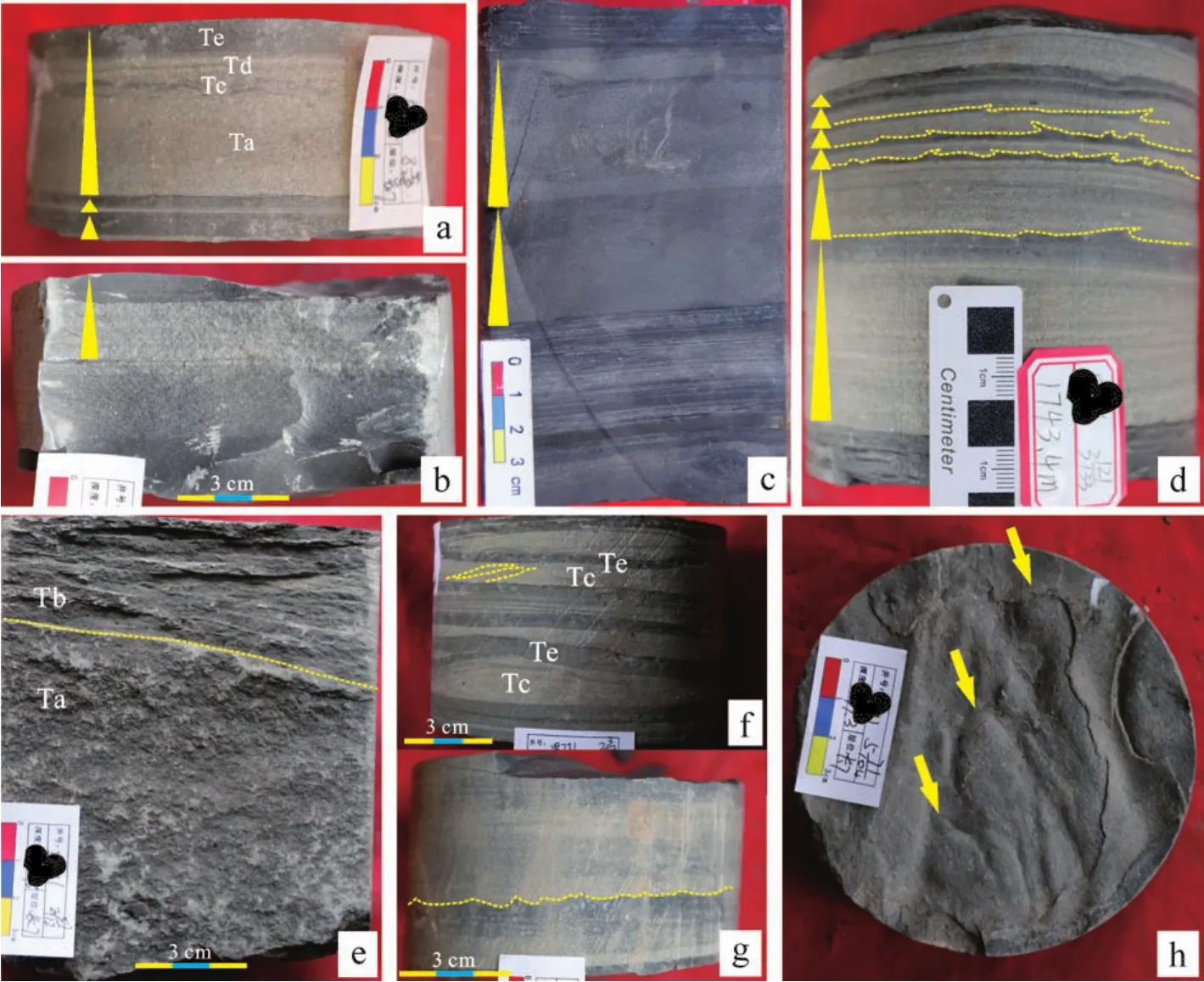

低密度濁流沉積在研究區中大范圍發育,總體厚度在0.01~6.16 m,平均厚度0.52 m,普遍分布在1.3 m以內。如Z43井第8取芯回次,取芯段長度約3.8 m(圖2b),沉積物粒度細,巖性以細砂巖、粉—細砂巖、泥質砂巖、泥巖為主(圖4a~c),泥質含量較低的小層主要呈淺灰色、灰色,泥質含量高的小層主要呈深灰色。因泥質含量的高低變化較為頻繁,從而呈現明暗相間、頻繁互層的特征,是研究區低密度濁流沉積的典型識別特征之一。能量較強的濁流沉積可見正粒序層理疊置現象(圖4a~d)[7],表現為淺灰色的細砂巖向上泥質含量增加,沉積物粒度變為粉—細砂巖或粉砂巖,呈漸變過渡的趨勢。濁流沉積中還可見發育平行層理(圖4e)、沙紋層理(圖4f)、火焰狀構造(圖4d,g)及槽模構造(圖4h)。

圖4 低密度濁流沉積特征及識別標志(a)Z43井,1 811.5 m,長71,中—薄層正粒序細砂巖與粉—細砂巖互層,不完整的鮑馬序列;(b)Z43井,1 826.8 m,長72,薄層的正粒序砂巖疊置;(c)L57井,2 339.54 m,長73,正粒序疊置;(d)N76井,1 743.4 m,長72,正粒序砂巖與粉砂質泥巖垂向疊置,火焰狀構造;(e)L231井,2 077.95 m,長72,細砂巖,鮑馬序列AB段;(f)L231井,2 015.3 m,長71,鮑馬序列CE段,沙紋層理;(g)Z43井,1 826.5 m,長72,火焰狀構造;(h)L231井,2 077.3 m,長72,槽模構造Fig.4 Characteristics and recognition marks of low-density turbidite

低密度濁流屬于牛頓流體,以流體擾動為主要支撐機制[9,21],通常無法攜帶較大的碎屑物質,因此研究區內的濁流砂質沉積的巖石粒度較細、砂質較純、未見較大的泥質碎屑。以一層淺色砂巖與一層深色泥質砂巖或泥巖的組合,為一層低密度濁流沉積,單層厚度跨度大,從幾毫米至十厘米均有分布,并且在垂向上頻繁疊置。這種具有一定厚度、并且厚度變化較顯著的正粒序疊置現象,說明了多期次濁流事件的存在。隨著砂質碎屑流向湖盆中心搬運,環境水體進入流體頂部或頭部,導致流體性質向濁流轉化,流體搬運能力隨之減弱,粒徑大且重的砂質沉積物向流體底部下沉、粒徑小且輕的泥質沉積物上升,從而形成正粒序層理構造,濁流形成的砂質沉積物厚度的變化也可以體現出濁流流體強度的變化。另外,單層低密度濁流沉積中經常可見火焰狀構造(圖4d,g),這種沉積構造發育在泥質含量較高的小層中,指示了砂質含量高的小層對泥質含量高的小層的差異壓實作用;槽模構造的發育則指示了低密度濁流與底部泥巖沖刷呈突變接觸[7]。鮑馬序列通常不完整,可見ACDE(圖4a)、AB(圖4e)、CE(圖4f)等組合類型。

2.3 混合事件層

混合重力流主要指在一次重力流事件中,由于流體轉化形成的同時具有多種流變性質的流體,其所形成的沉積序列稱為混合事件層[15,25],混合事件層易于在持續時間相對較長、沉積物濃度高、流體對底部侵蝕較強的砂泥混雜流體中形成[37]。前人對混合事件層各單元的劃分方案存在一定差異,有學者[4,15]認為混合事件層可由下部濁流沉積和上部泥質碎屑流沉積組合形成。Haughtonet al.[15]強調將混合事件層從底到頂分為5個單元,分別是(H1)濁流形成的貧泥質砂巖,粒度較粗,可見粒序層理和泄水構造,單元頂部可見漂浮泥質碎屑;(H2)濁流與泥質碎屑流之間的過渡類型,具板狀構造或二者薄互層;(H3)泥質碎屑流沉積,內部可以發育大量泥質碎屑;(H4)低密度濁流沉積,可見沙紋層理,含泥質碎屑和植物碎片;(H5)濁流形成的薄層含微弱正粒序的粉砂質泥至泥質沉積。此外,還可根據H3段泥質碎屑含量的高低,分為頂部富泥質碎屑和頂部貧泥質碎屑混合事件層。

研究區內長7油層組發育的混合事件層大部分以H1段與H3段成對組合形成,其中,H1段主要巖性為細砂巖,厚度0.2~0.8 m,平均厚度0.56 m,0.1~0.4 m最為常見,通常泥質含量較低,部分含油性較好,顏色整體淺灰色為主,塊狀層理構造發育,局部可見長紡錘形的泥質碎屑(圖5a),其頂底都與上下沉積單元呈突變接觸(圖5b,c)。H3段的主要巖性為泥質砂巖或砂質泥巖,厚度0.2~0.6 m,平均厚度0.43 m,0.1~0.3 m最為常見,整體顏色為深灰色。內部泥質含量較少時,泥質碎屑呈零星散布狀(圖5d),泥質含量高則表現為大量扭曲變形的泥巖撕裂屑(圖5c,e,f),部分泥巖撕裂屑兩端可見撕裂茬(圖5c),在流體流動過程中泥質碎屑也可能被分解后呈彌散狀分布(圖5a,b)。

圖5 混合事件層沉積特征及識別標志(a)Z40井,1 441.4 m,長73,H1段為塊狀細砂巖,H2段為條帶狀薄層砂泥互層,H3段泥質成分呈彌散狀分布,H1段底部與下伏泥質沉積呈突變接觸;(b)C96井,2 076.66 m,長73,H1段為塊狀細砂巖,H3段可見細小的泥質碎屑,H1段與底部泥質沉積突變接觸;(c)L231井,2 109 m,長73,H1段為塊狀細砂巖,含泥質碎屑,H3段含變形泥巖撕裂屑,H1段底部與下伏泥質沉積呈突變接觸;(d)Z43井,1 818.5 m,長72,H1段為塊狀細砂巖,H3段含少量泥質碎屑;(e)ZE225井,2 117.87 m,長72,H1段為塊狀細砂巖,H3段含變形泥巖撕裂屑;(f)X191井,2 094.81 m,長73,H1段為塊狀細砂巖,H3段含變形泥巖撕裂屑Fig.5 Characteristics and recognition marks of hybrid event beds

混合重力流沉積的典型識別特征,為H1段塊狀(細)砂巖與H3段發育大量變形泥巖撕裂屑的泥質砂巖或砂質泥巖的沉積組合,這種典型特征使混合事件層區別于其他類型的重力流沉積,并且由于泥質雜基含量的較大差異,使H1與H3在顏色上顯示出明顯的區別,從而易于識別。當濁流侵蝕泥質基底時,大量泥質碎屑的混入對其湍流程度起到抑制作用,較輕的泥質成分上浮于沉積相序上部,使流體性質發生轉化,泥質含量高的H3段具有層流性質。H3段與H1段之間可以存在過渡類型H2段(圖5f),H2段以條帶狀砂泥薄互層為特征(圖5g),在研究區中較為少見。整體上,H3與H1因巖性及含有物的區別呈突變接觸,這一特征指示了流體性質由濁流向泥質碎屑流的轉化。

3 深水重力流沉積過程

鄂爾多斯盆地位于華北平原西部,上三疊統延長組長7段主要發育湖泊相沉積,長73亞段湖盆發育最為繁盛,長72至長71亞段湖盆萎縮三角洲相沉積發育范圍增加。研究區長7段砂質沉積成因主要分為牽引流及深水重力流兩種(圖6a),牽引流沉積大多屬于三角洲前緣亞相,以辮狀河沉積及曲流河沉積為主(圖1b),長71亞段時期大量發育于盆地西南緣、北部及北東部大部分地區。重力流砂質沉積主要為滑塌成因,由三角洲前緣沉積物受外界觸發因素影響發生滑動滑塌,因自身重力向湖盆中心流動演化,在流動過程中轉化為碎屑流及低密度濁流[9]。筆者在巖芯觀察階段發現,位于研究區湖盆中心部位的Z43井垂向上可見砂質碎屑流沉積、低密度濁流沉積與砂質碎屑流沉積疊置、混合事件層與低密度濁流沉積疊置三者同時出現的特征,因此以Z43井為典型井進行討論(圖1b)。

圖6 研究區典型深水重力流沉積平面分布圖(a)鄂爾多斯盆地延長組長7段重力流砂質沉積平面分布;(b)鄂爾多斯盆地延長組長7段低密度濁流沉積平面分布;(c)鄂爾多斯盆地延長組長7段混合事件層沉積平面分布Fig.6 Distribution of typical deep-water gravity flow in the Ordos Basin

3.1 單井沉積過程分析

按照深水重力流沉積類型及分布特征,將深水重力流沉積劃分為沉積近端、沉積中部及沉積遠端。沉積近端一般位于靠近三角洲前緣的斜坡部位,以碎屑流沉積及滑動滑塌沉積為主,其中砂質碎屑流沉積占大多數,砂體厚度1.9~12.5 m,最大可達30.5 m,平均厚度7.97 m(圖6a)。沉積中部以碎屑流沉積和低密度濁流沉積為主,流體向湖盆中心運移距離增加的同時,碎屑流沉積逐漸較少,低密度濁流沉積增加(圖6b)。沉積遠端以低密度濁流沉積為主,在半深湖—深湖區大面積分布,湖盆中心以北的三角洲前緣與半深湖—深湖交界處少量發育,平均累計厚度7 m左右,單口井累計厚度最大可達24 m,普遍在5.9 m左右。混合事件層在半深湖—深湖區發育最為廣泛,厚度0.81~3.56 m,最大可達10.75 m,平均厚度2.38 m,分布范圍和沉積厚度在湖盆中心達到最大(圖6c)。現有研究認為碎屑流向濁流轉化或濁流向碎屑流轉化都能形成混合事件層,流體轉化是其重要的成因機制之一[4,15,25,38]。

Z43取芯段自下而上為第九次取芯至第七次取芯,分別屬于長72亞段及長71亞段(圖7a)。第九次取芯以混合事件層為主(圖7b),單層事件層厚度0.9~1.4 m,其間存在1~2 m的低密度濁流沉積,整體以混合事件層與低密度濁流沉積垂向疊置為特征。前人研究表明,泥質含量是影響混合事件層形成的重要因素[15,39],而湖盆中心地區泥質沉積占主導地位。濁流侵蝕富泥質基底使黏土物質進入流體內部,在流體搬運過程中,泥質沉積物因重力分異作用上浮于流體上部,促使濁流上部向泥質碎屑流轉化[15,25,39],使其具有弱湍流或層流特征。流體下部因泥質含量降低,以細砂巖、中—細砂巖為主,最終形成上部泥質碎屑流沉積、下部為干凈濁積砂巖的混合事件層[4]。

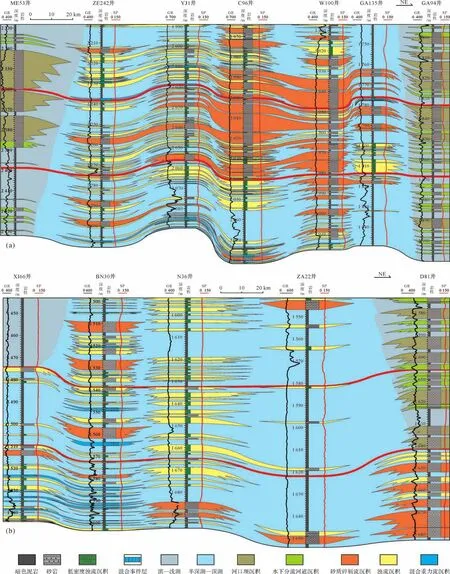

圖7 鄂爾多斯盆地延長組長7段典型井柱狀圖(a)Z43井取芯段巖屑錄井圖;(b)第9次取芯巖性柱狀圖(1 818.44~1 828 m);(c)第8次取芯巖性柱狀圖(1 811~1 814.88 m);(d)第7次取芯巖性柱狀圖(1 792.37~1 801.84 m,頂部巖芯未觀察)Fig.7 Column of typical well in Chang7 member,Yanchang Formation,Ordos Basin

第八次取芯以低密度濁流沉積為主(圖7c),由中—薄層的細砂巖與粉—細砂巖形成的正粒序垂向疊置及薄層的砂泥互層組合為特征(圖2b)。取芯段深度1 813 m處見厚度1.4 m左右的塊狀細砂巖(圖3b,c),砂巖的泥質含量低,肉眼未見泥質碎屑,與頂底都為突變接觸,頂部可見弱正粒序層理。這指示了砂質碎屑流頂部的流體性質正在向濁流轉化,而低密度濁流的支撐機制主要是湍流支撐[9,26],通常只能攜帶較細的顆粒,因此砂巖頂部粒度較下部砂巖略細。

第七次取芯通過巖屑錄井粗略識別為厚層的灰褐色細砂巖(圖7a),實際觀察所得巖性柱狀圖(圖7d)識別為多套砂質碎屑流的垂向疊置,屬于滑塌成因的深水重力流沉積[1]。盆地延長組沉積時期,周緣發生的火山活動和地震活動等構造運動是引發沉積物垮塌再搬運的重要觸發機制。在流體搬運過程中,流體底部通過滑水作用和基底剪切潤濕作用來克服與底床的剪切摩擦,流體上部因自身強度克服上覆環境水體的混入稀釋[5]。研究區內砂質碎屑流通常泥質含量較低,自身強度相對較弱,在流動過程中容易與環境水體混合使自身濃度降低,從而向低密度濁流轉化,這是一種動態的轉化過程。

3.2 連井剖面分析

剖面1為ME53井-GA94井剖面(圖8),位于盆地中部,自ME53井至GA94井共由7口鉆井組成,自SW向NE沿沉積物搬運方向展布,剖面兩側屬于濱—淺湖亞相,中部屬于半深湖—深湖亞相。長73亞段沉積期,兩側發育濱—淺湖沉積[35],ZE242井、W100井發育厚度較大的砂質碎屑流沉積,低密度濁流沉積普遍存在于半深湖—深湖沉積中,混合事件層在YJ1井及C96井發育厚度大。長72亞段沉積期,濱—淺湖沉積范圍擴大,砂質碎屑流沉積在ZE242井至GA135井沉積厚度大幅增加,低密度濁流沉積主要發育于ZE242井至C96井范圍,其分布范圍及厚度相對長73亞段沉積期收縮減薄。長71亞段沉積期,剖面兩側三角洲前緣沉積范圍進一步擴大,半深湖—深湖區面積進一步縮小,砂質碎屑流沉積的厚度和分布范圍和厚度縮小,低密度濁流沉積發育范圍主要在ZE242井、YJ1井、W100井,分布范圍較長72亞段沉積期縮小,混合事件層分布范圍進一步收縮至ZE242井及YJ1井。總體特征表現為:砂質碎屑流沉積由兩側向剖面中部厚度減薄,從長73至長71亞段整體收縮減薄,局部可能存在厚度較大的砂體;低密度濁流沉積廣泛分布于剖面各井,從長73至長71亞段向剖面中部收縮減薄,只在局部厚度較大;混合事件層從長73至長71亞段,分布范圍由Z242井―GA135井減小到Z242井―C96井,沉積厚度也有所減小。

圖8 鄂爾多斯盆地延長組長7段沉積微相連井剖面對比圖(a)剖面1:ME53井―GA94井;(b)剖面2:XI66井―D81井,剖面位置見圖6Fig.8 Comparison profiles of sedimentary microfacies in Chang7 member,Yanchang Formation,Ordos Basin

剖面2為XI66井-D81井剖面(圖8),位于剖面1東南部,由5口鉆井組成,自SW向NE沿沉積物搬運方向展布,剖面兩側濱—淺湖發育范圍較剖面1小,主要發育半深湖—深湖亞相沉積。長73亞段沉積期,主要發育半深湖—深湖沉積[35],砂質碎屑流沉積主要分布在XI66井、BN30井、N36井、D81井,在D81井處厚度最大;低密度濁流沉積在XI66井至D81井均有分布,分布范圍和厚度向剖面中部擴大增厚;其中,混合事件層在XI66井及BN30井發育厚度較薄。長72亞段沉積期,剖面右側D81井處濱—淺湖沉積范圍擴大,砂質碎屑流在BN30井處厚度最大,向N36井厚度減薄;低密度濁流沉積較長73亞段沉積期分布范圍及厚度有所減小,主要發育于BN30井及N36井;混合事件層分布范圍進一步收縮至BN30井少量發育。長71亞段沉積期,剖面兩側濱—淺湖沉積范圍均有所擴大,砂質碎屑流沉積在BN30井沉積厚度最大,低密度濁流沉積較長72亞段沉積期沉積范圍沒有太大變化,但沉積厚度有一定減薄。總體特征表現為:砂質碎屑流沉積主要存在于剖面兩側,其沉積厚度由兩側向剖面中部減薄;低密度濁流沉積分布范圍最廣,從長73至長71亞段分布范圍及沉積厚度都向剖面中部收縮減薄;混合事件層發育較少,其趨勢表現為由剖面兩側向中部沉積厚度增加,從長73至長71亞段分布范圍和沉積厚度都向剖面中部減薄。

4 討論

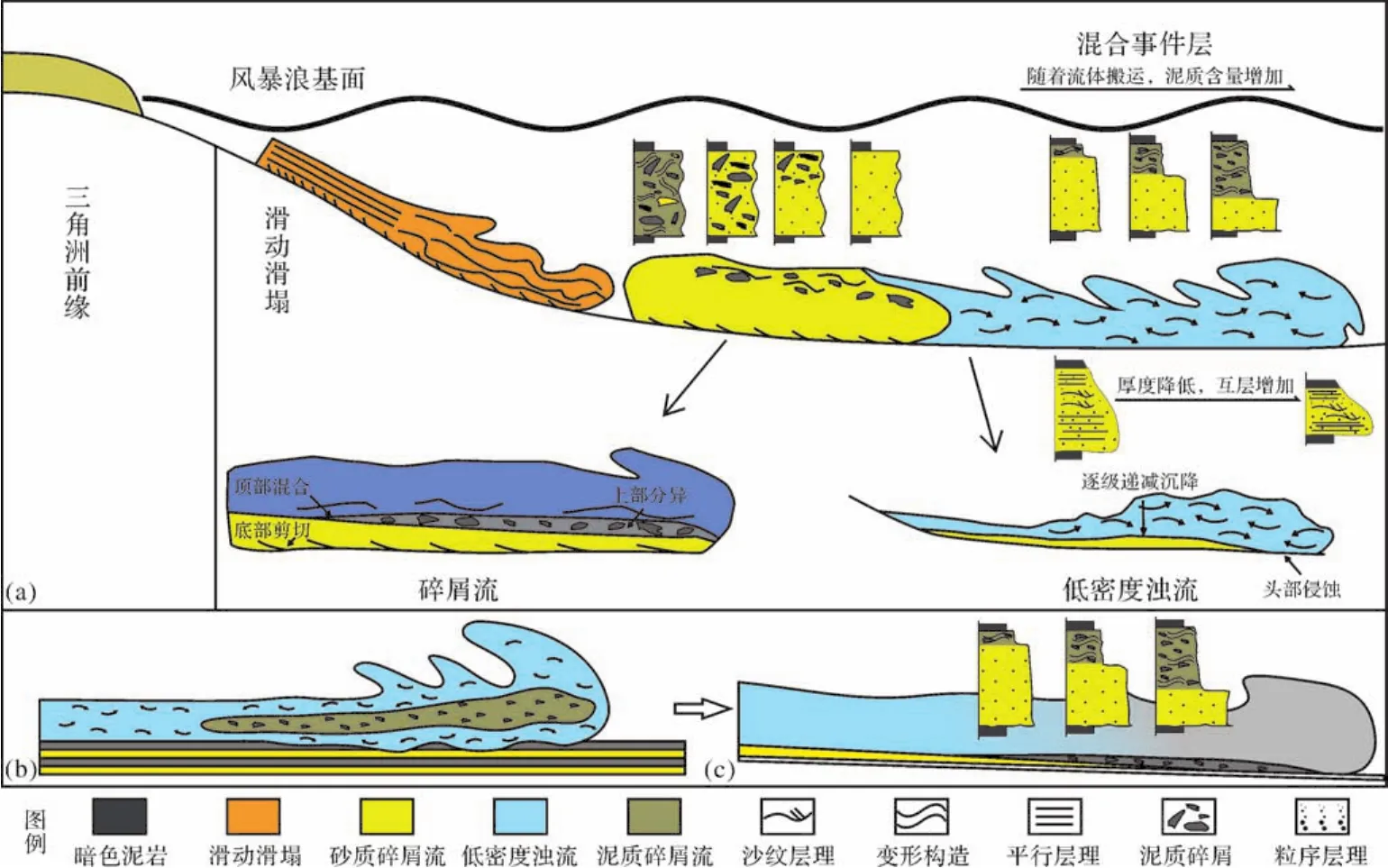

滑塌成因的深水重力流沉積中,碎屑流向濁流轉化的過程已經得到了學者們的共識[4](圖9a)。比如,有學者認為沉積物可以由滑動滑塌轉化為砂質碎屑流再轉化為濁流[1],在此過程中可以形成混合事件層[4]。鄂爾多斯盆地西南翼陡傾、東北翼寬緩,湖盆范圍大,構造運動頻發,為深水重力流形成提供了充足的觸發因素及外部條件。大量研究表明鄂爾多斯盆地半深湖—深湖區域在長7段沉積期發育大量的滑塌成因的深水重力流沉積,流體類型以砂質碎屑流及低密度濁流為主,但本次研究結果證實盆地還存在廣泛發育的混合重力流。如前文所述,Z43井巖芯中存在成對出現的沉積組合類型,其下部砂質較純、不含或含少量漂浮泥質碎屑的細砂巖,上部突變或漸變為富含泥質碎屑、發育變形構造的泥質砂巖或砂質泥巖,這種沉積組合特征表明其流體類型應當屬于碎屑流與濁流的混合類型。近期研究證實濁流可以向泥質碎屑流轉化[4,7,15,18],而湖盆底部大量存在的泥質等細粒物質為這一過程提供了充足的可供侵蝕的沉積物[31],濁流在流動過程中,流體底部侵蝕泥質基底向泥質碎屑流轉化的行為是極有可能發生的(圖9b)。

圖9 鄂爾多斯盆地長7油層組深水重力流沉積組合模式(修改自楊田等[9,25],操應長等[4])(a)深水重力流沉積組合模式概述;(b)湍流抑制:低密度濁流底部侵蝕泥質基底,導致流體上部向泥質碎屑流轉化;(c)混合事件層流體轉化成因機制Fig.9 Combination model of deep-water gravity flow in Chang7 Member in the Ordos basin(modified from Yang et al.[9,25]and Cao et al.[4])

對于混合事件層的成因機制不同學者提出了多種解釋,流體轉化作為其中一種,主要與黏土礦物類型及含量對湍流的抑制作用有關[40]。濁流頭部侵蝕泥質基底,大量較輕的黏土物質上浮至流體頂部,使頂部的流體性質向泥質碎屑流轉化,流體下部則沉積粒度較粗的細砂巖[25],從而形成上部為含泥質碎屑的泥質砂巖、下部為干凈的塊狀細砂巖的沉積組合(圖9c)。

本文中混合事件層的成因機制,筆者認為是由濁流向泥質碎屑流轉化形成,流體轉化在其中起到關鍵作用。但不可否認的是,限于有限的巖芯觀察數量及其沉積特征,筆者仍然無法斷言,盆地內混合事件層的成因機制僅有低密度濁流向泥質碎屑流轉化形成這一種,因此進一步的觀察研究以取得更多實質性的證據極為必要。

5 結論

(1)鄂爾多斯盆地Z43井延長組長7段主要存在砂質碎屑流沉積、低密度濁流沉積和混合事件層這三種深水重力流沉積類型。其中,單層混合事件層由下至上主要由H3段和H1段組成,H2段發育較為少見。H1段為淺灰色、灰色的塊狀細砂巖、中—細砂巖,H3段為深灰色富含變形泥巖撕裂屑的粉砂質泥巖。砂質碎屑流整體塊狀、含油性較好,以中—細砂巖為主,內部見多個接觸面,為多套碎屑流沉積疊置而成。低密度濁流沉積部分為薄層的正粒序砂巖垂向疊置,以中—薄層正粒序細砂巖與粉—細砂巖互層組成,部分深度段泥質含量相對較高,整體呈深色和淺色的砂泥互層。

(2)混合事件層是鄂爾多斯盆地延長組長7段重要的深水重力流沉積類型之一,主要分布于半深湖—深湖范圍內,分布范圍和沉積厚度向湖盆中心縮小減薄。流體轉化是形成混合事件層的主要成因機制,在濁流流動過程中侵蝕泥質基底,黏土物質混入流體內部促使流體轉化作用的發生,使濁流的上部向泥質碎屑流轉化,最終形成下部濁流沉積上部泥質碎屑流沉積的混合事件層。

致謝 感謝在巖芯觀察階段給予熱情幫助的中國石油大學(華東)葸克來副教授,林敉若博士,高建磊、李克碩士,成都理工大學余威博士,張成、弓俐碩士及西安石油大學崔改霞碩士。兩位審稿專家和文章編輯提出的寶貴建設性修改意見對提高本文質量發揮了重要作用,在此表示衷心感謝!