聚焦學科核心素養的高中生物學課堂教學設計

——以“細胞在結構和功能上是一個統一整體”為例

(寧波市效實中學 浙江寧波 315000)

1 指導思想

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》(以下簡稱《課程標準》)中明確指出,學科核心素養是學生通過學科學習而形成的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力,包括生命觀念、科學思維、科學探究、社會責任4個方面。學科核心素養并不能由教師直接教出來,而是要在問題情境中通過問題的解決逐漸培養。

為提高學生終身發展所需的生物學學科核心素養,《課程標準》提出了7點教學建議,包括高度關注生物學學科核心素養的達成、通過大概念的學習幫助學生形成生命觀念、注重生物科學史和科學本質的學習等。教師要結合學校和學生的實際情況,創造性地開展教學工作,以學生在完成學習呈現出的不同學業成就表現關鍵特征,來判斷其核心素養是否達成。

2 學習任務分析

本課時內容選自浙江科學技術出版社出版的高中生物學《必修1·分子與細胞》(2019年版)第二章第五節,主要內容包括生物膜系統、細胞的整體性。

學生此前已有相應的次位概念(細胞各部分的結構和功能),通過本課時內容的學習,繼續構建次位概念“1.2.4 舉例說明細胞各部分結構之間相互聯系、協調一致,功能同執行細胞的各項生命活動”,同時對本章知識進行小結,完善重要概念“1.2 細胞各部分結構既分工又合作,共同執行細胞的各項生命活動”,有助于全面建立“細胞是一個有機整體”的生命觀念。

3 學習目標

①通過課前分組構建細胞器模型及細胞整體模型,提升建模能力和團隊合作能力,領悟實物模型建構在學習過程中的重要作用。

②通過分泌蛋白研究科學史資料、囊泡運輸過程的分析,理解各細胞器之間既相互獨立,保持有序高效地運轉,又能協調配合,共同完成生命活動,逐步形成系統觀、結構與功能觀。

③通過總結生物膜系統的結構、意義,理解細胞是基本的生命系統,逐步完善系統觀、結構與功能觀。

④通過辯論人造細胞產生的影響,加強對社會熱點問題的關注,學會辯證分析。

結合上述具體學習目標,參考學科核心素養水平劃分,通過本課時的學習學生應達到生命觀念水平二、科學思維水平三、科學探究水平一、社會責任水平二。

4 教學過程

4.1 創設情境,導入新課

基于單元主情境“人造細胞”,承接上一課時的問題“構建全人工合成的細胞難在哪里”,學生結合課前自制的細胞模型,主動分析,提出本課時需要解決的核心問題——細胞各結構之間如何協調配合,共同執行生命活動。

設計意圖:本課時的設計是在單元整體設計的基礎上進行,對接具體課時需要保持主情境的一致以及課時之間問題情境的過渡。在導入時,學生結合自制模型,提出需解決的核心問題。這樣更能突出課堂中學生的主體地位。

4.2 聚焦生命觀念、科學思維

教師充分挖掘教材中已有的素材——分泌蛋白的合成和分泌,通過3個任務的逐級推進,促進學生完成概念構建,落實生物學學科核心素養的培養。

4.2.1 聚焦結構和功能觀、論證思維、建模思維

任務1:教師引導學生結合教材中帕拉德利用豚鼠胰腺細胞研究分泌蛋白的資料以及示意圖,分析在分泌蛋白合成、分泌過程中參與的細胞器或細胞結構。教師提醒學生要結合材料進行論證推理,同時指出科學發展離不開科技進步(同位素標記法、放射自顯影的電子顯微鏡)。在此基礎上,教師提出問題:粗面內質網和高爾基體的結構之間如何聯系?以此問題引導學生獲取高爾基體和內質網膜結構成分的相似性以及介于兩者之間的囊泡膜呈逐漸過渡形態中的關鍵信息,促進學生得出粗面內質網和高爾基體之間通過囊泡建立結構上的聯系,使學生養成基于科學事實進行論證推理的科學思維習慣。

學生再通過對粗面內質網和高爾基體在分泌蛋白的合成和分泌過程中的功能的分析,得出粗面內質網、高爾基體均起到加工、運輸的作用,使兩者建立功能上的聯系,同時結合自制細胞器模型回顧其結構,加深對結構和功能觀的理解。

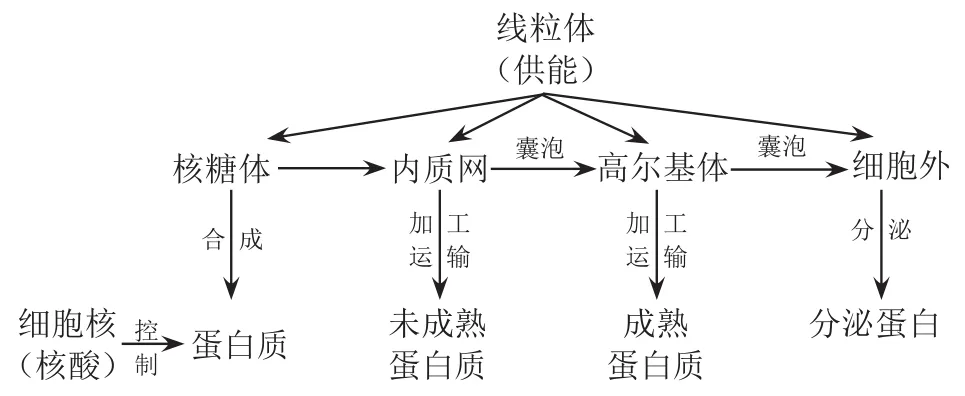

任務2:分析教師提供的上述資料,學生分組合作,用文字和箭頭構建分泌蛋白合成、分泌過程的流程圖。

教師提出兩點明確要求:①基本要求:寫出各細胞器、細胞結構的名稱及主要作用,用箭頭表示出不同結構之間的聯系;②挑戰要求:分泌蛋白合成、分泌過程還需要與哪些細胞器建立結構或功能聯系,嘗試在流程圖中用相應的文字、箭頭呈現,并說出理由。

教師挑選兩組派代表進行板演,其他組進行點評,在生生評價中形成完整的流程圖(圖1),從而促進學生更好地理解分泌蛋白的合成、分泌過程中細胞各組分之間結構和功能上的協調配合。

圖1 分泌蛋白的合成、分泌過程流程圖

設計意圖:任務1以及相關問題的細化幫助學生在科學事實分析過程中逐步形成生命觀念,運用科學思維解決問題。任務2以及構建流程圖的不同要求,使不同層次的學生都能夠在主動學習過程中習得相關的生物學知識,在原有水平上取得進步。

4.2.2 聚焦論證思維、科學探究方式

任務3:教師要求學生結合教材囊泡運輸的相關知識及材料3囊泡運輸與諾貝爾生理學或醫學獎的分析,回答問題:囊泡運輸的一般過程是怎樣?其關鍵過程是什么?可通過哪些物質或結構進行調控?

學生通過前面的學習,已經逐漸有意識地要結合科學事實進行推理論證,經過討論與交流,得出:囊泡運輸受到精準的調控,需要多種信號分子和細胞骨架的參與,是一個高度有序的過程。

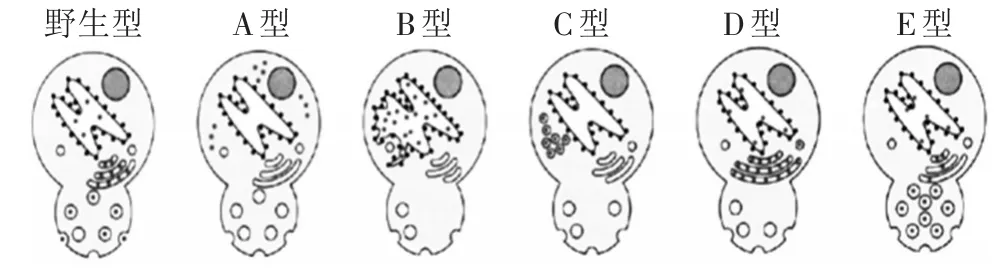

在此基礎上,教師自然而然引導學生思考:如果細胞各組分出現異常,會出現怎樣的現象?教師提供科學家利用不同類型的酵母菌研究異常分泌蛋白的資料(圖2),學生利用所學知識進行分析,并領悟科學家解決問題的思路和方法。

圖2 利用不同類型的酵母菌研究異常分泌蛋白的分泌過程

設計意圖:通過任務3,學生更能體會到科學思維、科學探究在問題解決中的重要作用,以及理解細胞內部各項生命是高度有序的過程,形成對生命的敬畏感。資料的分析可以起到課堂反饋作用,反應出學生運用知識的不同水平。

4.2.3 聚焦系統觀、局部與整體觀

教師播放“細胞內部的生命活動”(以分泌蛋白為例)的視頻,引導學生思考:細胞作為結構和功能的基本單位,是否具有系統的一般特征?學生用系統觀分析細胞作為基本的生命系統的統一性和整體性,歸納細胞的生物膜系統的組成,明晰生物膜系統的重要意義,最終形成重要概念“細胞內各部分結構既分工又合作,共同執行細胞的各項生命活動”。

設計意圖:學生通過觀看視頻,從動態上感知細胞結構和功能的統一性,便于形成局部和整體觀,進而用系統觀理解生物膜系統,完成重要概念的建構和重要生命觀念的形成。

4.3 聚焦辯證思維、社會責任

教師利用創設的課時和單元情境“人造細胞”進行首尾呼應,請學生辨析人造細胞構想的實現對社會、生活帶來的影響。

設計意圖:教師引導學生在具體情境中運用相關的生物學知識辯證地分析,訓練提升學生的科學思維水平,同時啟發學生要關注社會熱點、科技前沿信息。

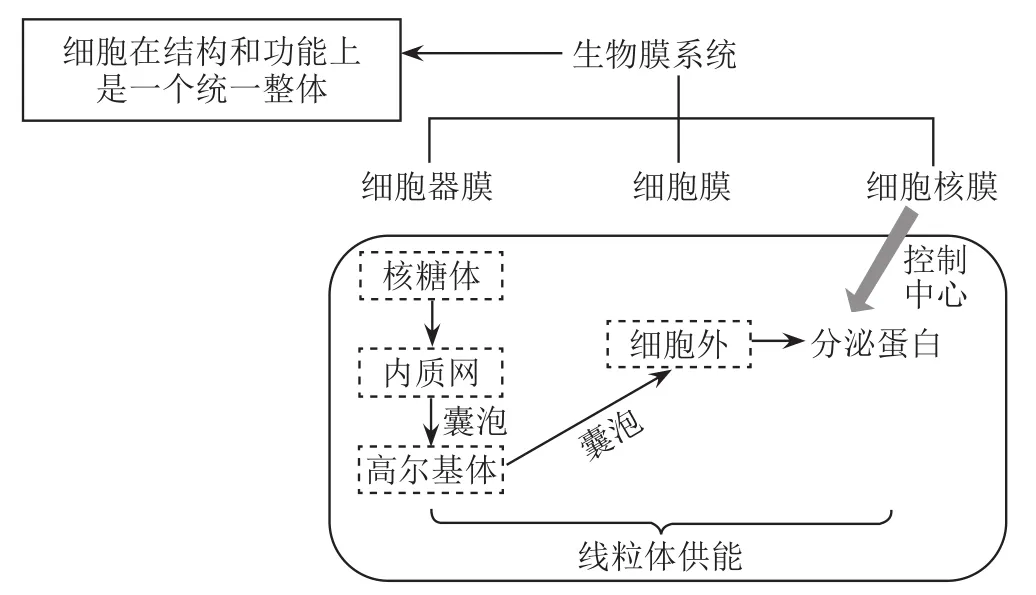

4.4 板書設計

板書設計如圖3所示。

圖3 板書設計

5 教學反思

本課時的教學設計不僅關注學生是否能習得相關生物學知識,而且注重學生的生物學學科核心素養的落實。因此,在課前對教學內容進行深入分析,并尋找適宜的素材,設計模型建構、科學史分析、視頻觀看等課堂教學環節,將問題細化,在問題解決過程中滲透學生核心素養的培養。同時考慮到課堂時間的有限性,教師將細胞模型建構活動前置,在課前讓學生分組完成,在課堂中進行評價。

從課堂實踐效果來看,預設的大部分學習目標都能夠較好地達成。大部分學生都能夠完成概念的建構,初步形成相關的生命觀念,但部分學生獲取關鍵信息的能力還有待加強,還未形成良好的科學思維習慣。