基于真實問題情境下的生物高考復習策略

——以“生物的變異”為例

(安徽省合肥市第八中學 安徽合肥 230000)

生物學學科核心素養(yǎng)包括科學思維、科學探究、生命觀念、社會責任4個方面,其中科學思維和科學探究素養(yǎng)關注學生發(fā)現生物學問題、運用科學的思維方法、設計探究方案,認識事物、解決實際問題的能力。在解決真實情境中的實際問題時所表現出來的價值觀念、必備品格與關鍵能力,是學生知識、能力、情感態(tài)度與價值觀的綜合體現。所以,真實情境下的問題解決是課程改革和高考命題的方向,也是提升學生學科核心素養(yǎng)和學科能力的重要途徑。

一輪復習主要目的在于加深學生對基礎知識的理解和鞏固,使學生建立較為完善的學科知識體系,形成運用知識解決實際問題的能力。以往的一輪復習模式大多采取以教材和復習資料作為藍本,課堂多以知識串講和演練為主,教師注重知識的系統(tǒng)性,學生參與度較低,課堂比較枯燥,缺少學生的思維過程和深度思考;學生往往是機械地掌握知識,但對于具體問題卻很難將所學知識靈活運用,達不到解決問題的能力,難以達到高考對實驗探究能力、獲取信息能力和綜合運用能力的要求。對近十年高考試題的研究發(fā)現,高考生物試題十分注重情境性設置,頗有無情境不試題的傾向,這也說明高考改革的方向是要求學生具備利用所學知識解決實際的能力。

基于以上兩方面考慮,筆者利用教材和高考試題中的真實情境對一輪復習進行了改善,通過真實情境設置系列問題,幫助學生構建知識體系,讓學生在真實的情境中綜合運用所學知識,解決實際問題,從而提升獲取信息能力、分析問題能力、實驗探究能力以及語言表達能力。與傳統(tǒng)復習方法相比,真實情境下的復習策略更能激發(fā)學生的學習興趣和動力,有利用形成學科核心素養(yǎng)和核心能力。下面以生物的變異為例,初探真實情境下的高考生物復習策略。

1 展示教材真實情境,幫助學生搭建知識框架

教師首先明確高考考點及要求水平,指出生物的變異在自然界中經常發(fā)生,利用必修2教材中的內容創(chuàng)設真實情境:遺傳學家曾做過這樣的實驗:長翅果蠅幼蟲正常的培養(yǎng)溫度為25℃,將孵化后4~7 d的長翅果蠅幼蟲放在35~37.5℃的環(huán)境中處理6~24 h后,得到了一些殘翅果蠅。教師引導學生根據事實,思考以下問題:

①請針對出現殘翅果蠅的原因,提出假說。

②請設計實驗,探究該變異是可遺傳變異還是不可遺傳變異,寫出實驗設計思路,預期結果及結論。

在真實情境中,學生能快速進入學習狀態(tài),開展思考與討論。教師引導學生用準確的語言說出實驗思路、預期結果和結論。考查實驗思路是高考試題中常出現的題型,著重考查學生實驗設計能力和語言表達能力。教師利用真實情境將高考題型融進復習進程,有利于學生熟悉高考的試題模式,掌握答題策略。學生回答相關問題后,教師因勢利導,通過問題串幫助學生搭建生物變異的知識框架(圖1)。

圖1 生物變異的知識框架

關于基因突變知識點的復習,教師可以就此熟悉的情境,繼續(xù)設置問題串:

①假如殘翅的出現是基因突變造成的,請設計實驗探究是顯性突變還是隱性突變,寫出實驗設計思路,預期結果和結論。

②基因突變發(fā)生在什么時候,為什么會發(fā)生基因突變?

③你還能舉出基因突變的其他實例嗎?基因突變有什么特點?

④為什么說基因突變是生物變異的根本來源?在“問題—解決—新問題—再解決”的場景中,學生的思維不斷提升,在解決實際問題的同時鍛煉了能力。教師設置有梯度的問題,促進學生搭建知識框架;也可以尋找高考試題中學生不熟悉的新情境,幫助學生搭建關于生物變異的知識大框架。

2 重現高考真題情境,幫助深化知識

教師對生物變異的高考真題情境進行再處理,使學生在高考真題和所學知識之間搭建橋梁,幫助學生深化知識,提升解題能力,形成學科素養(yǎng)。教師展示高考真題:

枯草桿菌野生型與某一突變型的差異見表1。①野生型枯草桿菌為什么對鏈霉素敏感?②突變型枯草桿菌為什么對鏈霉素不敏感?③突變型的產生是屬于基因突變的哪一種類型?④基因突變是不是一定會導致蛋白質改變,為什么?⑤基因為什么會發(fā)生突變,基因突變的低頻性是什么原因?

表1 枯草桿菌野生型與某一突變型的差異

教師根據高考真題設置的問題串,將基因突變的相關考點環(huán)環(huán)相扣展現出來,便于學生理解,促進學生初步形成陌生情境的處理方法,同時提高了課堂效率。

3 教材真實情境向高考真題情境遷移,引導回歸教材

很多高考題都來源于教材本身,包括教材中小字部分、相關信息、圖片、思考與討論、技能訓練、課后習題等。在復習過程中,教師如果將教材已有情境和高考真題情境建立聯系,不僅可以讓學生在復習過程中重新審視教材,溫故而知新,也能幫助學生在高考中遇到類似的情境不至于感覺很陌生,不會因看不懂題目而丟失應得分數。

例如,教師利用教材課后習題和高考真題:

(1)(教材課后習題)野生型鏈孢霉能在基本培養(yǎng)基上生長,而用X射線照射后的鏈孢霉卻不能在基本培養(yǎng)基上生長。在基本培養(yǎng)基中添加某種維生素后,經過X射線照射的鏈孢霉又能生長了。請你對這一實驗結果作出合理的解釋。

(2)(2018全國卷Ⅰ)某大腸桿菌能在基本培養(yǎng)基上生長,其突變體M和N均不能在基本培養(yǎng)基上生長,但M可在添加了氨基酸甲的基本培養(yǎng)基上生長,N可在添加了氨基酸乙的基本培養(yǎng)基培上生長,將M和N在同時添加氨基酸甲和乙的基本培養(yǎng)基中混合一段時間后,再將菌體接種在基本培養(yǎng)基平板上,發(fā)現長出了大腸桿菌(X)的菌落,據此判斷,下列說法不合理的是 ( )

A.突變體M催化合成氨基酸甲所需酶的活性喪失

B.突變體M和N都是由于基因發(fā)生突變而得來的

C.突變體M的RNA與突變體N混合培養(yǎng)能得到X

D.突變體M和N在混合培養(yǎng)期間發(fā)生了DNA轉移

不難發(fā)現,高考真題的情境來源于教材習題的遷移。教師可以通過這兩道題目將基因突變和基因重組進行比較,促進學生回憶基因重組的3種類型——自由組合型、交叉互換型、轉化(人工轉化即轉基因技術,自然轉化如格里菲斯的肺炎鏈球菌的體內轉化實驗、艾弗里的肺炎鏈球菌體外轉化實驗)。

教師也可以將高考真題再處理,設置一系列問題串,幫助學生搭建基因重組的知識框架:①大腸桿菌(X)產生的原理是什么?②什么是基因重組,發(fā)生在什么時候?③我們和父母之間為什么有差異?④為什么有性生殖的生物在進化中更高等?

學生由此真實情境對基因重組的理解會更加深入和透徹,從而建立相應的知識體系,還能將教材經典實驗聯系起來,前后知識相互聯系,便于學生綜合運用。

4 拓展真題情境,形成社會責任意識

生物學學科核心素養(yǎng)中的社會責任要求學生能夠基于生物學的認識,參與個人與社會事務的討論,作出理性解釋和判斷,具備解決生產生活問題的擔當和能力。基于此,教師可以利用變異和人類遺傳病的真題情境,幫助學生搭建知識體系,深入理解相關概念,促進學生形成優(yōu)生優(yōu)育的責任意識。

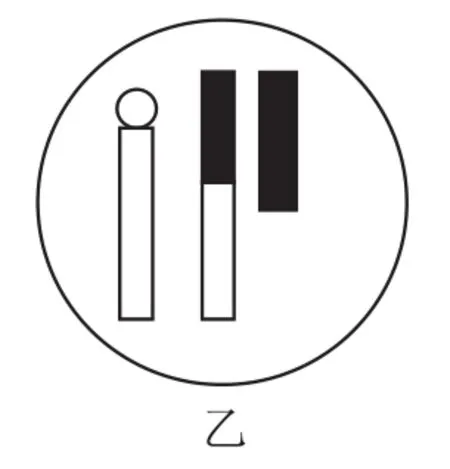

教師利用2013年福建卷中的高考真題創(chuàng)設情境,提出問題:某男子表現型正常,但其一條14號和一條21號染色體相互連接形成一條異常染色體,如圖2所示。減數分裂時異常染色體的聯會如圖3所示,配對的三條染色體中,任意配對的兩條染色體分離時,另一條染色體隨機移向細胞任一極。圖2所示的變異屬于哪一種類型?形成的原因是什么?基因突變和染色體變異的區(qū)別是什么?如何鑒別基因突變和染色體變異?三倍體和三體,單倍體和單體是如何形成的,各有什么特點?自然條件下是否都可育?此男子和正常女性婚配,生育染色體正常后代的概率是多少,如何做到優(yōu)生優(yōu)育?

圖2 某男子異常的染色體示意圖

圖3 減數分裂時某男子異常染色體聯會示意圖

教師通過問題串將染色體變異相關知識進行拓展深化,形成框架,還可以將染色體變異與減數分裂聯系起來,實現模塊知識的綜合;也將變異和遺傳病聯系起來,使學生明確監(jiān)測和預防的措施,從而理解優(yōu)生優(yōu)育,形成社會責任意識。

5 總結反思,遷移應用

教師充分利用教材和高考真題情境,創(chuàng)設情境將知識的內在聯系建立起來,幫助學生搭建知識框架,加強復習課的有效性。在課堂上,教師注重激發(fā)學生的思維,注重理論聯系實際,注重學生能力的培養(yǎng),使學生在解決實際問題的過程中發(fā)展高階思維能力。與以往的復習課相比,教師創(chuàng)設問題情境,使得高考復習有的放矢,教學效果更好。

除了生物的變異以外,其他章節(jié)的復習同樣也可以充分利用教材和高考真題情境,教師也可以利用社會熱點創(chuàng)設情境,如植物松土、化肥和農家肥的選擇等農業(yè)生產實際問題串聯光合和呼吸的相關內容;精明的捕食者串聯生物進化和生物多樣性相關知識等,精心設計問題串,引導學生深入思考。由真實情境創(chuàng)設的復習課不僅能提高學生的學習興趣,又能在問題解決過程中培養(yǎng)提升學生的科學思維、科學探究等生物學學科核心素養(yǎng),形成社會責任感。