創新集聚空間分布模式對霾污染的影響

鐘順昌,閆程莉,任 嬌,邵佳輝

創新集聚空間分布模式對霾污染的影響

鐘順昌1*,閆程莉2,任 嬌1,邵佳輝1

(1.山西財經大學資源型經濟轉型發展研究院,山西 太原 030006;2.山西財經大學財政與公共經濟學院,山西 太原 030006)

為了比較分析創新集聚空間分布單中心與多中心兩種模式對霾污染的影響機制,本文構建了省域面板數據模型和中介效應模型進行實證檢驗.結果表明:創新集聚可通過規模效應降低霾污染;但創新集聚空間分布模式對霾污染的影響具有異質性.其中,單中心模式誘發了霾污染,存在創新集聚環境效應悖論;多中心模式對霾污染具有改善效應;隨著創新集聚多中心的提高,其霾污染改善效應增強,但具有邊際遞減特征;能源利用效率是創新集聚空間分布模式影響霾污染的重要渠道之一.基于此,本文建議省級政府推進空間協同創新發展戰略,建構省域多中心的創新網絡空間組織體系,以此形成多中心協同治霾機制,破解創新集聚環境效應悖論.

創新集聚;創新網絡;空間分布模式;單中心;多中心;霾污染

以PM2.5為代表的大氣污染物,對居民健康與中國經濟高質量發展產生重要影響[1-2].盡管當前通過強化環保法制建設、加強環保防控等政策措施,顯著地改善了中國的大氣質量,但仍不能滿足人民對美好生態環境日益增長的需求[3].從根本上講,大氣污染是粗放型經濟發展方式的產物[4].長遠來看,需依靠科技創新,發展綠色技術,推動經濟發展方式轉變,以此建立根治霾污染的長效機制[5].而在空間多重異質性和自相關性的情況下,“科技治霾”一定能夠達到理想的預期嗎?就不同規模城市所構成的省域來看,科技創新對霾污染的影響,不僅通過規模效應,還通過空間分布的結構效應對其施加影響.創新資源的稀缺性,使得跨城市層面的區域科技創新活動呈現出地理集聚性與空間異質性等特征[6],并因發展階段的差異性表現為“單中心”或“多中心”的空間分布模式[7-8].基于“結構主義”[9]的邏輯范式,創新集聚不同的空間分布模式將產生不同的霾污染效應,不合理的空間分布模式,非但難以產生減霾效果,反而誘發霾污染,產生“創新集聚的環境效應悖論”.那么,怎樣的省域創新集聚空間分布模式有助于降低霾污染?事實上,空間分布反映的是空間關系問題,有研究表明:省域系統內不同規模城市的協調發展有助于改善霾污染[10].因此,如何以不同規模城市協同創新為突破口撬動省域尺度的協調發展戰略,提升省域空氣質量,是一個重要的理論與實踐問題.本研究將為中國省域層面的大氣污染空間治理提供一個新的視角,為優化科技資源空間配置與深入推進省域尺度的協調發展戰略提供決策參考.

已有文獻從行業、城市和省域3個尺度研究科技創新與空氣質量的關系.在行業層面,李粉等[11]用工業行業專利申請量表征行業技術創新,實證研究發現其有助于減少工業SO2排放.在城市層面,任亞運等[12]、逯進等[13]和陳陽等[14]利用復旦大學產業發展研究中心公布的中國城市創新指數表征創新能力,分別進行實證研究發現其對PM2.5、工業SO2和綜合環境污染排放具有抑制作用.祿雪煥等[15]基于國家知識產權局發布的各地市綠色專利授權量表征綠色技術創新,發現其對PM2.5存在顯著的抑制作用.此外,程中華等[16]基于Malmquist生產率指數法測算了技術效率和科技進步指數,發現技術效率改善的PM2.5減排效應較強,而科技進步對PM2.5減排的促進作用相對很弱;陳浩等[17]發現科技創新投入與環境全要素生產率之間呈現倒N型關系.在省域層面,周杰琦等[18]以及李巍等[19]以專利授權規模衡量自主創新能力,發現其對CO2排放均有顯著的抑制作用;原毅軍等[20]、黃娟等[21]和黃天航等[22]用專利申請受理規模表征科技創新能力,發現在控制環境規制政策等重要變量的情況下,科技創新能力提升有助于降低SO2排放量.白俊紅等[23]基于Malmquist生產率指數法測算了技術進步指數,發現技術進步與綜合環境污染排放強度之間存在倒“U”型關系.Liu[24]發現基于技術創新的R&D投入強度不僅可以降低PM10濃度,而且可以通過知識溢出效應間接減少鄰近地區的PM10排放.

綜上表明:科技創新有助于改善空氣質量.但還存在以下不足:第一,文獻較多地從地級市尺度予以考察,而省域作為一個由不同規模城市形成的系統,在空間外部性的作用下,城市尺度的點污染必將影響城市所在的省域尺度的面污染.因此,以科技協同創新為切入點,加強城市間協同治霾尤為重要.第二,在省域層面,文獻較多地關注了創新集聚規模對空氣質量的影響.而除此之外,空氣質量可能還受到創新集聚空間分布模式的影響,且相比較而言,大氣污染物中PM2.5的危害更大,但有關創新集聚空間分布模式與PM2.5關系的研究還較為缺乏.

基于此,本文將探討創新集聚空間分布模式對霾污染的影響機制.其邊際貢獻:第一,基于結構主義的視角,以省域內創新集聚異質性為切入點,將科技創新集聚空間分布分為單中心和多中心兩種對立統一的模式,通過正反論證和多重穩健性檢驗,識別了中國省域創新集聚不同空間分布模式對霾污染的影響.第二,從多中心異質性的角度,識別了多中心不同方式對霾污染影響強度異質性和邊際效應.第三,基于結構-行為-績效的分析范式和中介效應模型,識別了創新集聚空間分布模式影響霾污染的中介傳導機制以及中介效應占總效應的份額.

1 研究假說

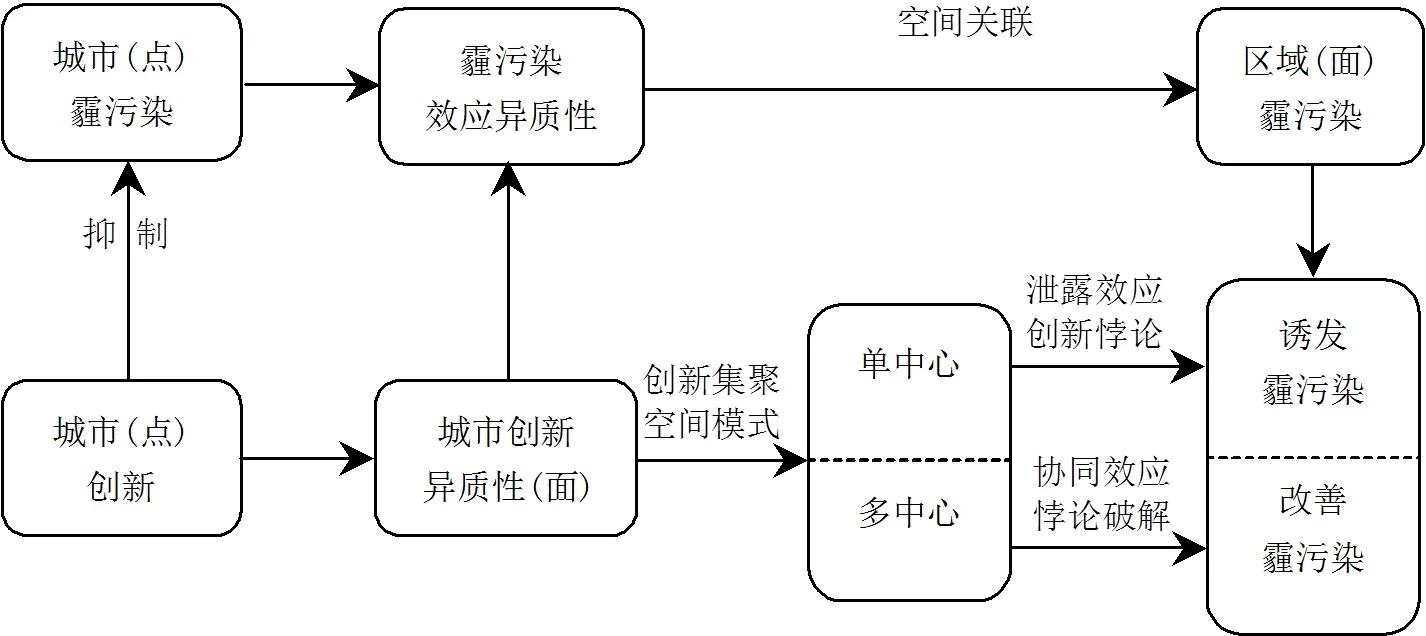

對省域系統而言,城市既是科技創新活動又是霾污染治理的空間主體.然而,科技創新在省域內具有明顯的空間異質性,并通過空間分布模式之單中心或多中心表現出來.前者是偏向于等級化的剛性垂直結構,這種結構比較單一,呈現“一城獨大”的格局;而后者是相對扁平柔性化的網絡結構.這種結構是各空間主體遵循一定價值關系在互動合作創新的過程中形成的有序狀態,是市場經濟發展到有序競爭階段的產物,是空間創新主體在競爭過程中通過區域性合作互補和社會化集成創新的高級形式[25].與此同時,霾污染在省域內具有明顯的空間自相關,不同的空間分布模式,將對省域整體的霾污染產生不同的影響(圖1).

創新集聚空間分布單中心模式容易誘使創新集聚空間分布的“馬太效應”,產生明顯的“中心-外圍”結構,導致“創新集聚的環境效應悖論”.科技創新活動與工業化密不可分.在工業化早期,工業經濟活動以及依附于工業經濟活動的科技創新活動均在首位城市集聚,技術創新推動生產工藝流程改進,推動產業升級,降低能耗,有助于改善空氣質量.而當工業化發展到一定階段,工業生產與科技創新在空間上發生相對分離.大規模的工業活動逐步在地域空間上呈現相對分散和多中心布局,在科技創新投入資源稀缺的情況下,科技創新活動在區域首位城市的集聚進一步強化,呈現區域單中心分布格局,其與工業相對分散和多中心布局相背而行,產生“創新集聚環境效應悖論”.具體地講:第一,創新集聚空間分布單中心模式引發“環境污染避難所”效應.一般而言,科技創新集聚規模越大的城市,其環境規制強度越大.環境規制的空間異質性,使大城市的污染企業被擠出至管制強度較低的中小城市,這類城市也是創新能力較弱與經濟欠發達的地區[26],污染性企業在環境管制較松的城市,可能排污強度變大,產生“污染避難所”效應,在空間外部性的作用下,抵消了創新力較強城市的“創新補償”[27],使得霾污染沒有得到實質性的改善,反而可能進一步降低省域整體的空氣質量.第二,創新集聚空間分布模式之“單中心”產生“搭便車”效應.從公共治理機制的角度看,“科技治霾”的空間單中心模式反映的是區域大氣環境的單中心治理結構,而缺乏協同聯動的治理機制與條件,難以產生良好的治理績效.第三,科技創新集聚空間分布單中心模式,容易形成不平衡的空間集聚結構,繼而誘發霾污染[10].科技創新是城市發展的新動力,而科技創新集聚的空間分布單中心模式,是一種偏向于不協調的單中心城市化發展道路,導致中國省域城市規模分布呈現出兩極化傾向[27],出現大城市“肥胖癥”與中小城市“瘦弱病”的并存,并產生繼發性霾污染等問題.第四,創新集聚空間分布單中心模式產生要素錯配效應.基于邊際規模遞減理論,科技創新要素過度的向中心城市集聚,導致支撐科技創新發展要素的空間錯配與邊際收益遞減.有研究發現,地級以上城市的科技資源平均配置效率一直處于較低水平[29],這將導致省域整體創新的大氣環境治理績效難以得到有效提高.

圖1 創新集聚空間分布模式與省域霾污染

假說1:創新集聚空間分布單中心模式將誘發霾污染.

如果隨著工業化的發展,創新活動過度集中于某一城市將誘發霾污染,那么,優化科技創新活動在空間上的組織結構,以區域內各城市協同創新為切入點,推動霾污染的協同治理是必然的選擇.創新集聚空間分布多中心模式為城市間的協同創新以及協調發展奠定了基礎,進而能夠消除“創新集中化集聚的環境悖論”.具體地講:第一,科技創新活動的多中心發展模式降低了因創新發展的各要素單中心集聚而引發的空間錯配風險及其霾污染治理效率損失.第二,科技創新活動的多中心空間分布模式,除了形成創新價值鏈上的縱向分工以外,還積極地加強了城市間的橫向聯系,從而形成協同創新的空間網絡,將形成多中心的城市發展道路,促進大中小城市協調發展[30],進而實現其與霾污染治理的“一箭雙雕”.此外,有類似的經驗研究表明,在單中心城市群內部,大城市與中小城市、小城鎮之間的矛盾沖突更為激烈,而多中心的矛盾沖突則緩和許多[31],進而在治理霾污染上容易達成共識,形成協同聯動的治理機制[10].

假說2:創新集聚空間分布多中心模式將通過協同效應改善霾污染.

同樣是創新集聚空間分布多中心模式,其不同的實現方式對霾污染的影響強度具有異質性.隨著較多的城市納入到創新多中心的框架,其整個省域創新多中心指數提高,省域范圍內的城市間協同創新步伐加快,將推動整個省域朝著“學習型區域”的方向邁進,促進各種編碼知識和特殊的專業信息在城市間以較快的速度進行傳播、交流和學習.從創新多中心形成的創新網絡的角度看,各城市是創新網絡中的結點,隨著較多的城市納入到創新多中心的框架,創新網絡結點越多、密度越大,各創新主體的互動頻率越高,創新的空間傳播速度越快,創新的空間傳播范圍越大,區域創新能力越強,進而能夠取得更好的治霾效果.

假說3:創新集聚空間分布多中心模式的減霾效應,會隨著多中心程度提高而增強.

如果創新集聚空間分布模式影響霾污染,其渠道機制是什么?一部分研究表明,科技創新不僅通過改造傳統生產工藝水平、引進新技術,提高能源生產和消費效率,減少能源消費,還通過開發可再生新能源,替代傳統化石能源,影響能源市場價格和能源消費結構[32-33].另一部分研究表明,提升能源利用效率有助于改善霾污染[34-35].上述研究表明,科技創新、能源效率與霾污染有著緊密關聯.而科技創新具有明顯的空間分異性,基于“結構-行為-績效”的邏輯,將導致能源利用效率的空間分異,進而影響省域整體的能源利用效率.創新集聚空間分布多中心模式,作為一種開放式的創新組織網絡,網絡上的節點相互交織,促進各生產工藝流程、新技術等各類知識編碼信息在省域創新網絡中通過多種渠道快速傳播,提高了技術轉移的效率,進而有助于提升省域整體的生產技術水平和能源利用效率,最終有助于改善霾污染;相反,創新集聚空間分布單中心模式,是一種相對封閉的創新組織模式,其等級性明顯,缺乏網絡效應,不利于新技術的空間傳播,抑制了省域能源利用效率的提高.綜上所述,能源利用效率是創新集聚空間分布模式影響霾污染的重要渠道之一.

假說4:創新集聚空間分布模式將通過能源利用效率影響霾污染.

2 研究設計

2.1 模型構建

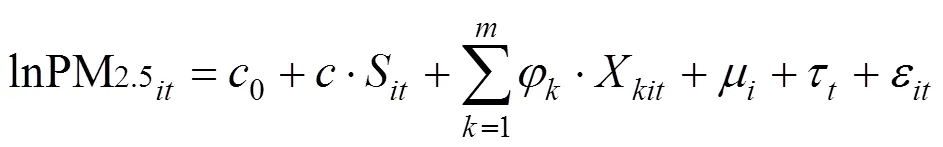

為了比較分析中國省域尺度創新集聚空間分布模式之單中心與多中心對霾污染的影響機制,構建了如(1)~(3)式的靜態面板數據模型.

式(1)中:下標和下標分別表征省域和第年(下同).被解釋變量lnPM2.5為PM2.5年均濃度值的對數,用以反映霾污染.是本文關注的核心解釋變量,表征省域內創新集聚空間分布模式之單中心與多中心指數.是創新集聚空間分布模式對PM2.5影響的總效應.X是引入的個控制變量,表示控制變量X對PM2.5的影響系數.0為截距項,為個體固定效應,為時間固定效應,為隨機擾動項.

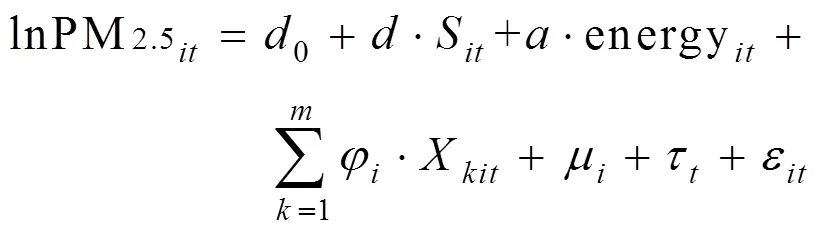

在完成總效應檢驗的基礎上,再結合式(2)~(3)進一步檢驗創新集聚空間分布模式是否通過能源利用效率(energy)影響PM2.5.在式(2)能源利用效率的模型中,控制變量X主要包括:創新集聚規模、經濟發展水平、第二產業占比、重化工業發展水平、城鎮化水平和人口密度等.其它符號變量的含義對應同式(1).式(2)是檢驗創新集聚空間分布模式對中介變量energy的影響,若顯著,進行下一步.即式(3)是在式(1)的基礎上將中介變量納入模型,同時考察直接變量與中介變量energy對PM2.5的影響,觀察創新集聚空間分布模式對PM2.5影響的前后變化.根據中介效應模型判斷依據,如果式(2)中變量的系數和式(3)中介變量energy的系數均顯著,而式(3)中變量的系數較式(1)的系數變小或者顯著性降低,表明存在中介效應,或者比較和的符號,同號則屬于中介效應,且中介效應占總效應的份額為/[36].

2.2 變量設定

2.2.1 核心變量 被解釋變量之PM2.5數據來自哥倫比亞大學社會經濟數據和應用中心公布的、基于衛星監測的全球PM2.5濃度年均值的柵格數據[37],并利用ArcGIS處理得到中國省域年均PM2.5濃度值;核心解釋變量之創新集聚空間分布模式的原始數據為歷年城市發明專利申請受理數據,其來源于中華人民共和國國家知識產權局(SIPO)的“中國專利數據庫”,該數據庫近年來已逐步被用于研究地級市尺度的技術創新產出或創新能力的空間分布[38-40].本文也將采用該數據庫,并基于首位城市占比以及城市指數法等測度省域內創新集聚空間分布單中心和多中心指數,具體測算辦法如下:

①單中心指數.測度方法如式(4).

式中:mono表征省域創新集聚空間分布單中心指數,ZL是第年省域內基于專利申請之規模位序的第位城市專利申請量.

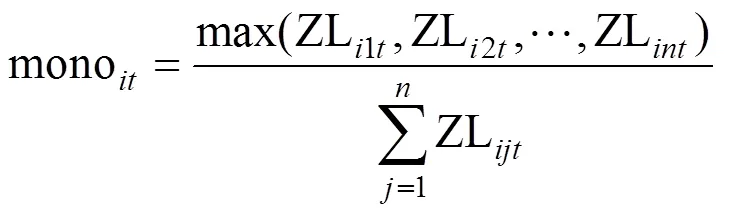

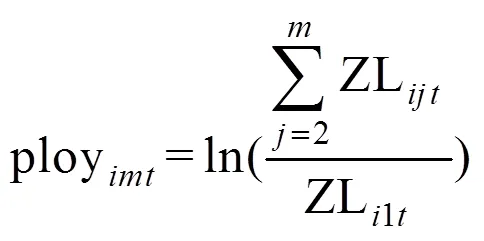

②多中心指數.多中心在本質上反映的是首位城市與其它城市的發展差距,本文將借鑒城市指數法[41]來測算多中心,測算方法如式(5).

式中:=2,4.右側變量含義同上,考慮到省域城市數目的異質性,為了增強多中心可比性,本文將選擇創新集聚規模最大的前兩位和前四位城市,通過二城市和四城市指數法測算多中心.當依次取2和4時,即二城市和四城市創新集聚空間分布多中心指數(ploy2t和ploy4t).對其求均值,可得創新集聚空間分布多中心指數(ploy).其值越大,則表明省域科技創新集聚空間分布多中心程度越高.

2.2.2 中介變量 能源利用效率,用單位能源消費量的實際GDP表示.

2.2.3 控制變量 ①創新集聚規模,用發明專利申請量的對數表征.②環境規制,用工業污染治理投資占工業GDP的份額表示.③經濟發展水平,用實際人均GDP的對數表示.④二產占比,用第二產業增加值占GDP的比重表示.⑤重化工業發展水平,用重化工業從業人數占工業從業人數的份額表示,對于重化工業門類選擇參照馬麗梅等[42]的研究成果.⑥城鎮化水平,即年末城鎮人口比重.⑦人口密度,用總人口與行政區面積之比的對數表征.⑧生產性服務業集聚,用生產性服務業(國民經濟行業分類與代碼(GB/T 4754-2017)[43]中的G、I、J、L和M對應的行業)區位熵表示,即省域的生產性服務業就業規模占省域服務業就業規模的比重與全國這一比重的比值.⑨外商直接投資,用折算為人民幣的外商直接投資占GDP的份額表示.

2.3 變量統計

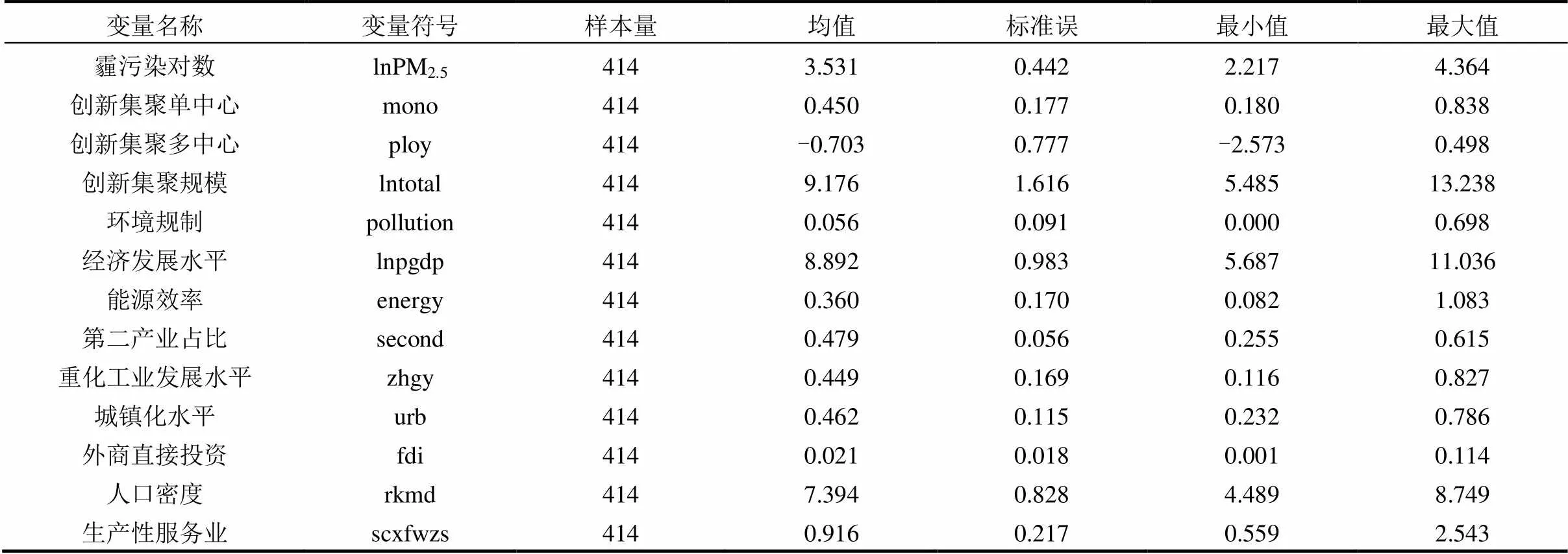

除被解釋變量和核心解釋變量特別說明外,其余變量的原始數據來源是國家統計局歷年發布的《中國統計年鑒》[44]、《中國環境年鑒》[45]、《中國城市統計年鑒》[46]、《中國能源統計年鑒》[47]和《中國工業統計年鑒》[48].考慮到測度省域內創新集聚空間分布之多中心特征以及數據的可獲得性,剔除了4個直轄市,城市數目少的西藏、新疆、青海和海南等4個省(自治區)以及港澳臺地區.因此,最終以中國23個省域為截面.樣本選取的時間序列為2000~2017年.本文最終所選樣本414個.變量基本統計量如表1所示.

表1 變量的基本統計量

2.4 特征事實

通過圖2可以看出,創新集聚空間分布單中心模式在西部較為凸顯,單中心指數年均在0.50以上,如陜西(0.76)、四川(0.70)、云南(0.68)、寧夏(0.64)、貴州(0.59)、甘肅(0.57);此外,中部的湖北(0.59)以及東北的吉林(0.63)、黑龍江(0.59)的單中心指數也較高;相反,多中心模式較突出的主要集中在東部的江蘇(-0.11)、遼寧(-0.16)、廣東(-0.18)、河北(0.06)、山東(0.07)、浙江(0.29)、福建(0.26)和西部的廣西(0.22).從動態演化特征來看,省域創新集聚空間分布單中心模式明顯加強的有黑龍江、吉林、山東、福建、廣東、河南、湖南、廣西和陜西等,其中,吉林、黑龍江和河南最為突出;而多中心模式逐步強化的有河北、內蒙古、江西、湖北、廣東、四川、貴州、云南、甘肅和寧夏等.

圖2 2000~2017年中國23省域創新集聚空間分布模式與霾污染的協同演進

就霾污染時空演化特征而言,基于霾污染對數值年均值可劃分為3個梯隊.第1梯隊:云南(2.60)、黑龍江(2.79)、福建(3.03)、內蒙古(3.06)、四川(3.08);第2梯隊:吉林(3.20)、廣東(3.36)、貴州(3.41)、遼寧(3.44)、廣西(3.47)、浙江(3.56)、江西(3.55);第3梯隊:陜西(3.67)、山西(3.70)、寧夏(3.75)、甘肅(3.80)、湖南(3.80)、河北(3.88)、湖北(3.90)、安徽(3.92)、江蘇(3.99)、山東(4.14)和河南(4.15).可以看出,霾污染較嚴重的集中于中西部省區和東部部分省份.動態演化來看,河北、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、安徽、江西、山東、廣東、廣西和云南等省區的霾污染隨著時間的推移而不斷加重.

就兩者關系而言:(1)單從截面均值來看,創新集聚空間分布單中心和多中心與霾污染分別表現出反向和正向關系,尤其是在云南、四川、山東、河北等省區表現最為明顯.(2)從長期的動態演化來看,單中心和多中心與霾污染分別呈現正向和反向協同關系.如在河北、黑龍江、吉林、遼寧、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、甘肅和寧夏等省區這一特征最為明顯.而(1)與(2)結論的反差,可能在截面維度,難以識別個體趨勢特征.基于此,將借助分布動態和偏相關圖進一步判斷兩者的關系.

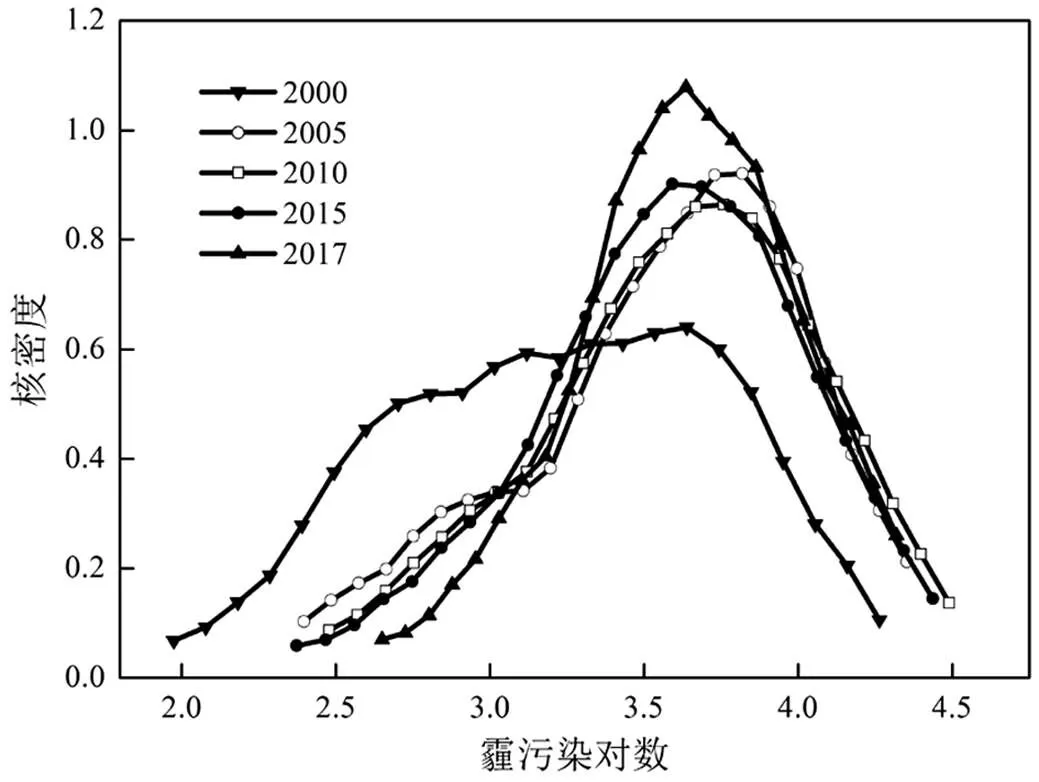

從霾污染的分布形態來看,2000年的峰值最低,帶寬最大,且主要向右傾斜,表明霾污染的省域異質性明顯,呈兩極分化傾向.而隨著時間的推移,一方面,帶寬縮小,峰值提高,霾污染的省域異質性不斷改善;另一方面,一直到2010年前后核密度圖不斷向右移動,表明中國的霾污染不斷加劇;而此之后,核密度圖逐步向左移動,表明中國的霾污染整體有所緩解(圖3).

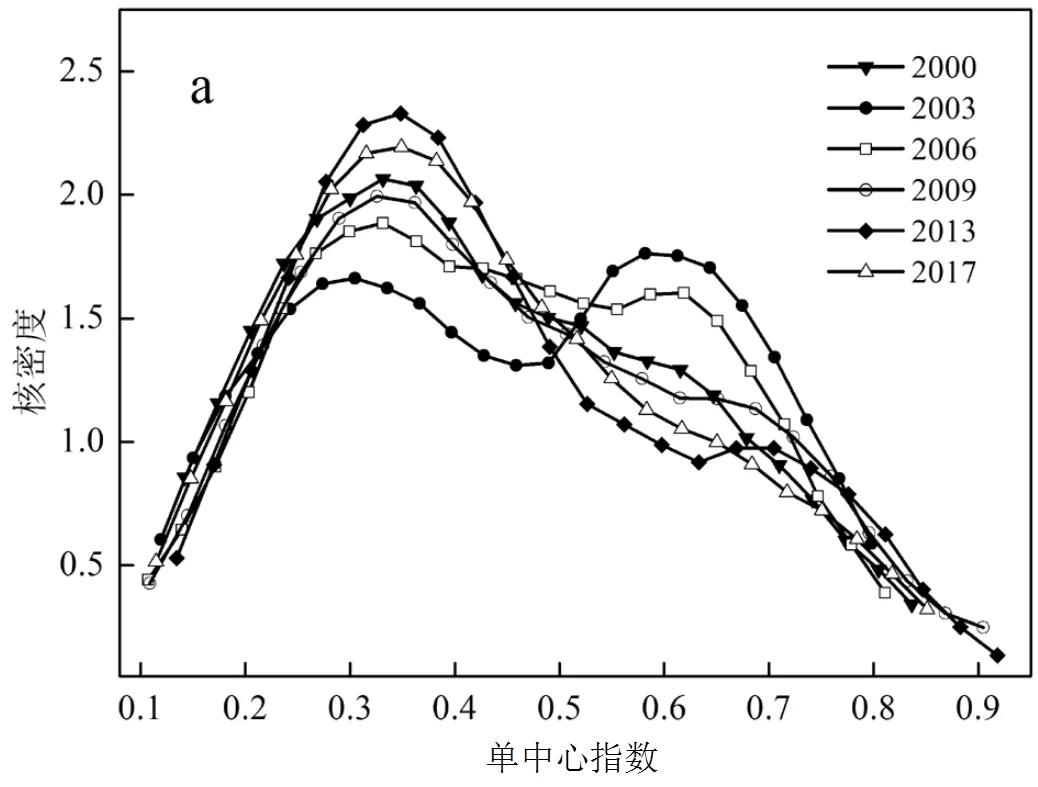

從創新集聚空間分布單中心的分布動態來看,2003年與2006年為雙峰,一個在0.35附近,一個在0.60附近,即存在兩極化的格局.其中處在0.60附近的偏向于創新集聚空間單中心分布模式,0.35附近的為多中心模式.且2003年單中心的核密度較高,即單中心占主導.2009年以后則逐步呈現單峰,從峰值來看,主要集中在0.35左右,而且核密度函數圖向左移動,即單中心指數下降,表明全國省域創新集聚空間分布模式逐步由單中心向多中心轉變;帶寬逐步縮小,表明省域的創新空間分布格局的差異在縮小(圖4a).

圖3 2000~2017年中國省域霾污染分布動態

從多中心模式的分布動態來看,在2000~2017年間,整體上呈現向右移動的態勢,即科技創新活動逐步由中心城市向次中心城市轉移的格局正在逐步形成.且由單峰向雙峰演變,但右側峰的核密度值明顯高于左側峰,表明多中心發展是主流.此外,隨著時間的推移,帶寬縮小,即創新集聚空間分布多中心的省域間差距有逐步縮小的趨勢(圖4b).

綜上,結合時序演化與分布動態特征,表明中國省域創新集聚空間分布多中心與霾污染具有較為明顯的反向協同變化關系.為了揭示這一規律性特征,圖5為創新集聚空間分布模式之單中心與多中心對霾污染影響的偏相關圖(stata之avplot指令).可以看出,創新集聚空間分布單中心與霾污染正相關,而多中心與霾污染呈現負相關.然而,在統計上是否顯著存在這種關系,需構建計量模型進一步實證檢驗.

3 實證分析

3.1 基準回歸結果

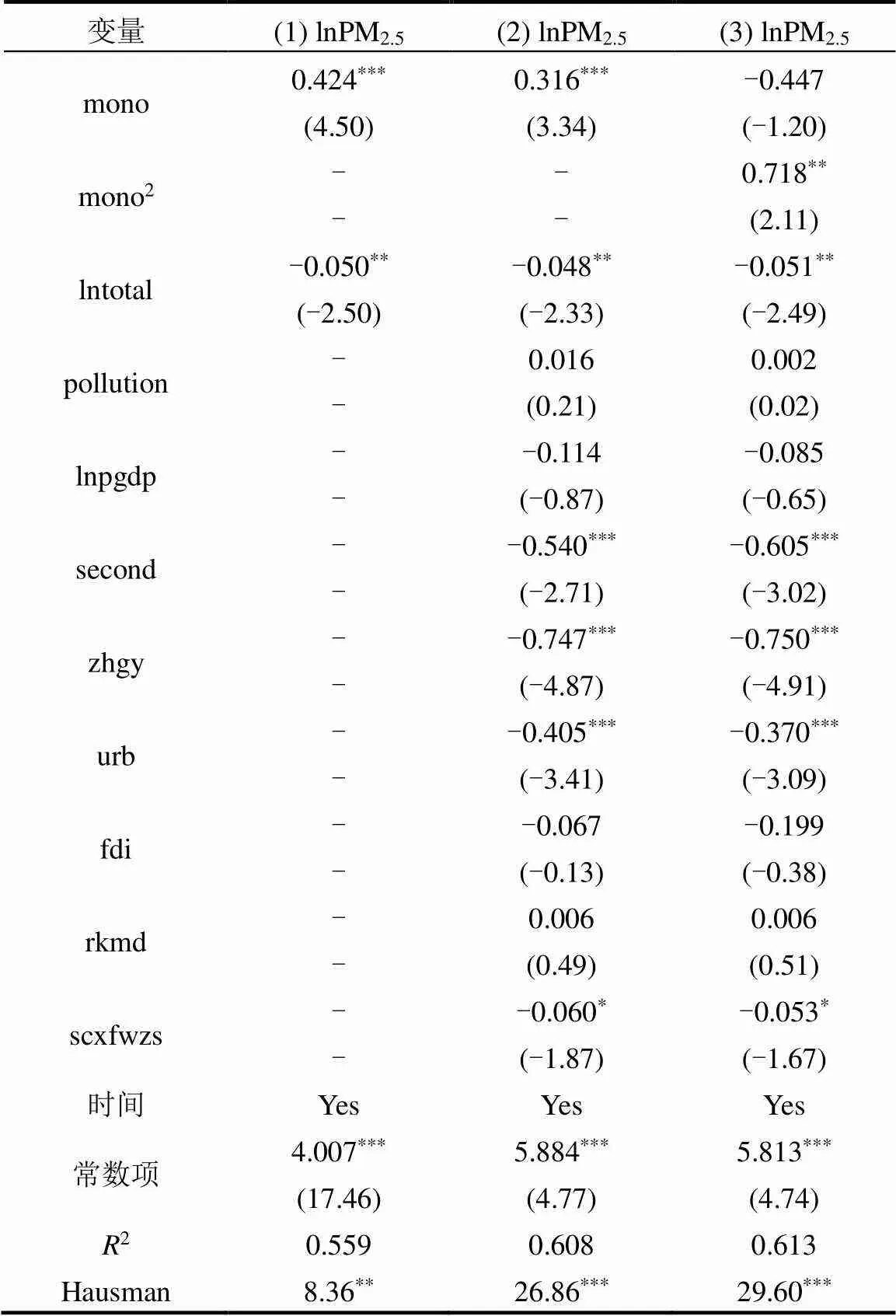

3.1.1 創新集聚空間分布單中心模式對霾污染的影響 表2報告了該影響效應的估計結果.根據Hausman檢驗,宜采用固定效應模型(FE).列(1)呈現的結果顯示,在不考慮其他控制變量的情況下,創新集聚規模(lntotal)在5%的水平上顯著為負,說明創新集聚可通過規模效應降低霾污染,這與文獻[19-21]的結論相似.但創新集聚空間分布單中心(mono)在1%的水平上顯著為正,表明創新集聚空間分布單中心模式不利于改善霾污染,說明研究期內科技創新活動存在過度集中化集聚的傾向.為防止遺漏變量而產生內生性,進一步將其它控制變量納入模型.列(2)呈現的結果表明,科技創新通過規模效應(lntotal)對霾污染的促降效應仍然明顯,且表征結構效應的單中心(mono)模式也依然在1%的水平上顯著為正,表明科技創新集聚不僅通過規模效應還通過結構效應影響霾污染.考慮到創新集聚空間分布單中心對霾污染的影響存在過程效應,將科技創新集聚空間分布單中心的平方項(mono2)納入模型,通過列(3)可以看出,一次項為負但不顯著,而二次項在5%的水平上顯著為正,這表明創新活動單中心與霾污染存在U型變化,但目前處于U型曲線的右側.說明科技創新活動的確在首位城市過度集聚,科技創新活動過度在中心城市集聚,使得省域創新活動呈現明顯的“中心-外圍”結構,一方面容易導致不平衡的城市體系結構,形成“問題區域”,誘發霾污染問題;另一方面,霾污染在城市間具有明顯的空間自相關性,創新集聚程度高的中心城市之“單邊”治霾努力成果可能被創新集聚程度低的外圍城市之“泄漏效應”所削減[12],進而不能有效地提升整個區域的空氣質量.因此,創新集聚空間分布單中心模式會產生“創新集聚環境效應悖論”.根據經典的集聚經濟理論,區域中心城市由于其集聚效應太強,會在其周邊區域形成一個集聚陰影區[49],在這個陰影區內的優質資源都會被吸引到中心城市,導致要素空間錯配的概率提高和創新要素在某一空間過度冗余,而外圍地區創新能力不足,降低了創新資源整體的治霾效率.這也在一定程度上解釋了近年來京津冀等區域霾污染嚴重的原因.

表2 創新集聚空間分布單中心模式對霾污染的影響

注:括號內為值,*、**、***分別表示10%、5%、1%水平上顯著,“-”表示空值,下同.

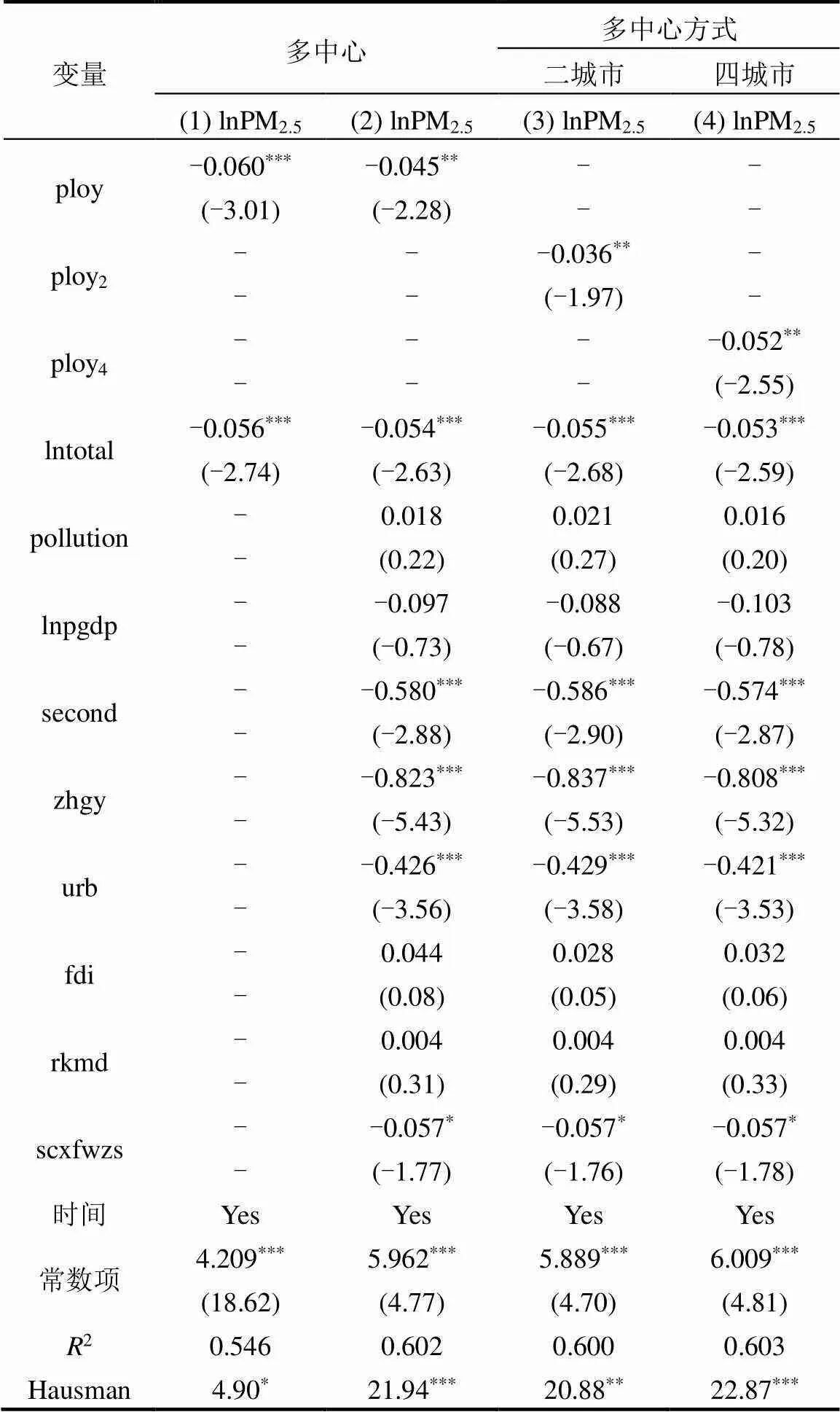

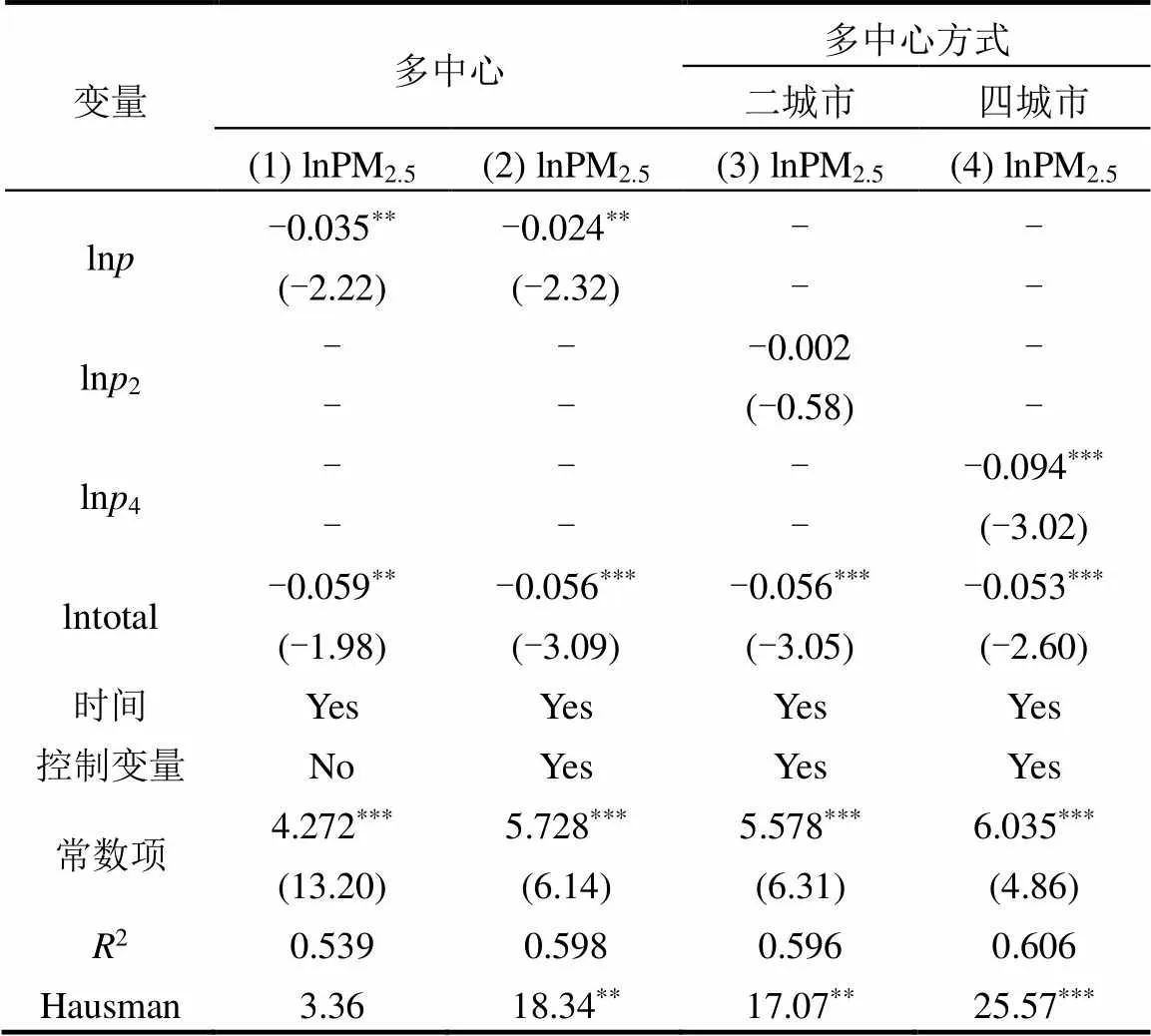

3.1.2 創新集聚空間分布多中心模式對霾污染的影響及多中心異質性 表2報告的結果表明:創新集聚空間單中心模式并不能產生減霾效應,那么偏向于多中心的創新集聚空間分布模式能否改善霾污染呢?表3列(1)~(2)回答了這一疑問.可以看出,無論加入控制變量與否,創新集聚不僅通過規模對霾污染產生明顯的抑制效應,而且創新集聚空間分布多中心(ploy)均至少在5%的水平上顯著為負,表明在科技治霾的過程中需關注科技創新集聚的空間分布結構效應,其多中心分布模式有助于改善霾污染.說明相對于創新集聚空間分布單中心,創新多中心在霾污染治理方面具有明顯的“帕累托改進”,其原因就在于創新集聚多中心通過網絡效應提供了協同創新驅動各城市協調發展和協同治霾的機制.考慮到同樣是創新集聚空間多中心分布模式,但不同的多中心方式對霾污染影響的強度可能存在異質性.表3列(3)~(4)報告了這一估計結果.相比二城市多中心,四城市多中心系數絕對值較大,這說明,隨著較多的城市進入創新集聚空間分布多中心的框架,創新集聚的空間網絡效應增強,由此對霾污染的促降效應提高.此外,比較ploy2列(3)、ploy4列(4)和ploy列(2)對霾污染影響的強度,可知看出列(3)和列(4)同列(2)的變化率分別為2%和1.6%,這說明創新集聚空間分布多中心模式對霾污染的影響強度存在邊際遞減效應,其原因是受創新集聚位序規模分布的影響.

表3 創新集聚空間分布多中心模式對霾污染的影響

3.2 穩健性檢驗

上文正反對比論證發現:創新集聚空間分布多中心模式具有減霾效應.為檢驗結論的穩健性,將被解釋變量替換為基于赫芬達爾指數(HHI)和齊普夫定律(Zipf's Law)測算的創新集聚空間分布多中心.

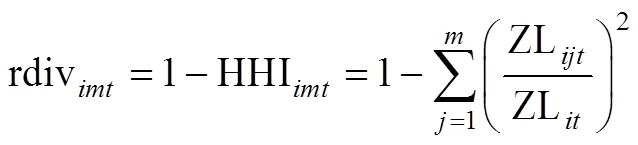

3.2.1 基于HHI的創新集聚空間分布多中心對霾污染的影響及多中心異質性效應 HHI是測算要素空間分布均衡性的一個重要指標,取值介于0~1,值越大則要素分布的多中心程度越低.創新集聚空間分布多中心指數通過(7)式來測算.

式中:rdiv為省域創新集聚空間分布多中心指數,其中,=2,4,具體包括rdiv2t和rdiv4t.分別表示二城市和四城市多中心,然后對其取平均值,可得到省域創新集聚空間分布多中心指數rdiv.HHI表示省域內前個城市的創新集聚空間分布的赫芬達爾指數,ZL含義同上.ZL表示第年省域內專利申請量之位序在前個城市的申請量之和.

表4呈現的估計結果表明,無論考慮其它控制變量與否,科技創新集聚規模及創新集聚的空間分布的多中心模式均在1%的水平上有助于降低霾污染,且隨著更多的城市被納入到創新集聚空間分布多中心的框架,其對霾污染的影響強度不斷提高.但相對于多中心均值列(2)而言,基于位序規模原則,隨著較多的城市納入到多中心的框架,對霾污染的影響存在邊際遞減效應,這與表3的結論一致.

表4 穩健性檢驗Ⅰ

注:其它控制變量的估計結果與上表相近,限于版面,予以略去,下同.

3.2.2 基于Zipf's Law的創新集聚空間分布多中心模式對霾污染的影響及多中心異質性效應 上文的被解釋變量多中心指數均是基于非參數估計得到的.本文將進一步基于參數估計的齊普夫法則[41]測算創新集聚空間分布多中心指數.

式中:為常數項,S為按照城市專利申請量由大到小排序得到的第位城市的專利申請數.R為專利申請數量排序值,p即為多中心指數,其值越大,創新集聚空間分布多中心程度相對越高.

同非參數估計一樣,選擇城市專利申請量最大的前兩位和前四位城市做回歸,可分別得到省域內第年創新集聚空間分布多中心指數2、4,為了降低異方差,對其分別取對數得ln2和ln4,然后取它們的平均值可得到創新集聚多中心指數對數均值ln,其含義同上.

表5 穩健性檢驗Ⅱ

表5報告的估計結果顯示,無論控制其他變量與否,創新集聚空間分布多中心(ln)都至少在5%的水平上對霾污染產生顯著的負效應.就不同程度的多中心來看,二城市多中心(ln2)其符號為負,但不顯著.可能的原因是:一方面,用齊普夫法則測算二城市多中心不是非常合適,另一方面,二城市多中心難以形成明顯治霾協同效應;而四城市多中心(ln4)在1%的水平上顯著為負,這進一步表明,隨著更多的城市被納入到創新集聚空間分布多中心的框架之中,創新集聚的多中心網絡協同的減霾效應增強.同時創新集聚也依然通過規模效應降低霾污染.綜上來看,即使更換核心解釋變量的估算方法依然不影響結論的整體穩健性,假說1~3成立.

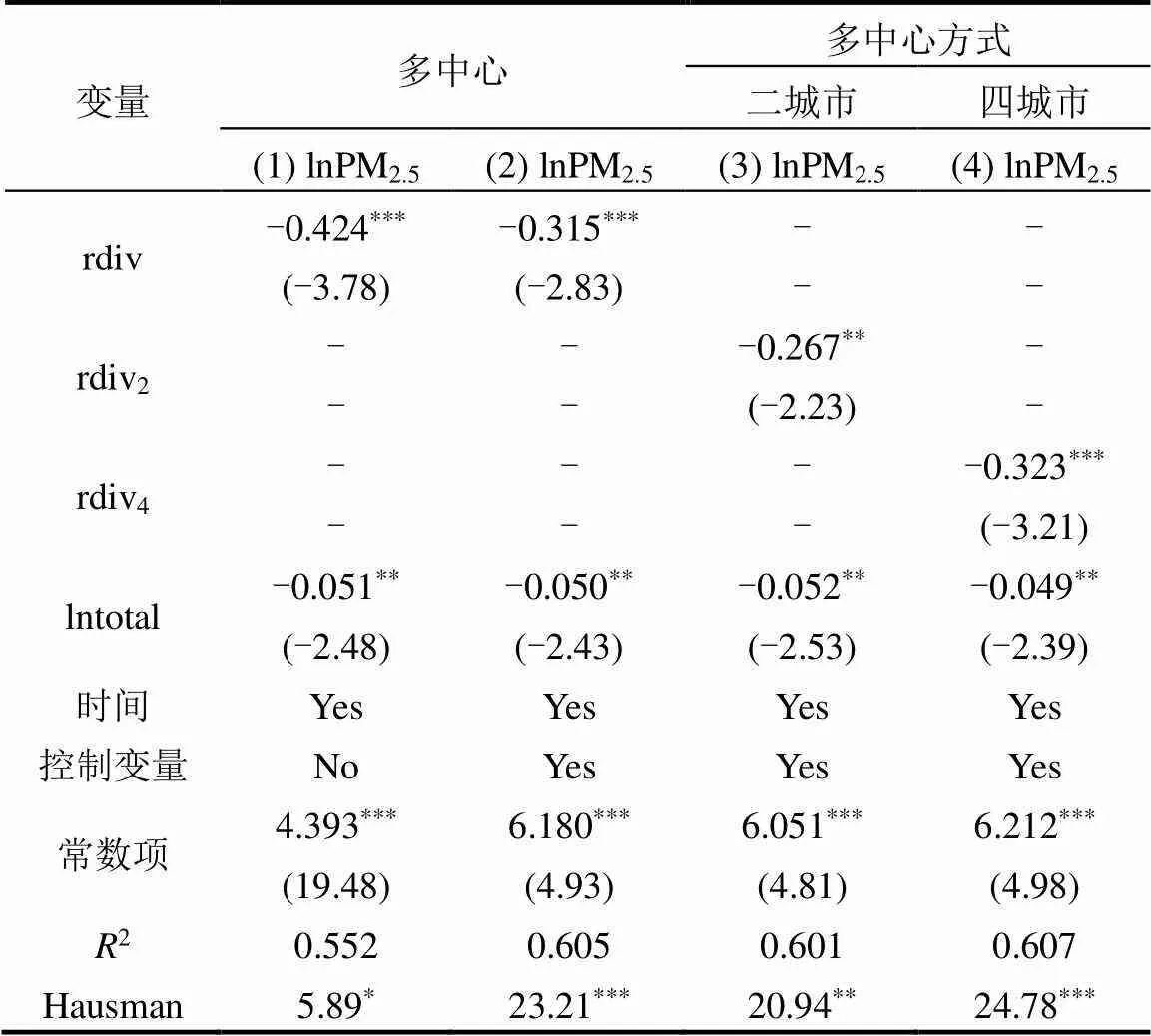

3.3 傳導機制檢驗

表6 創新集聚空間分布模式影響霾污染的傳導機制檢驗

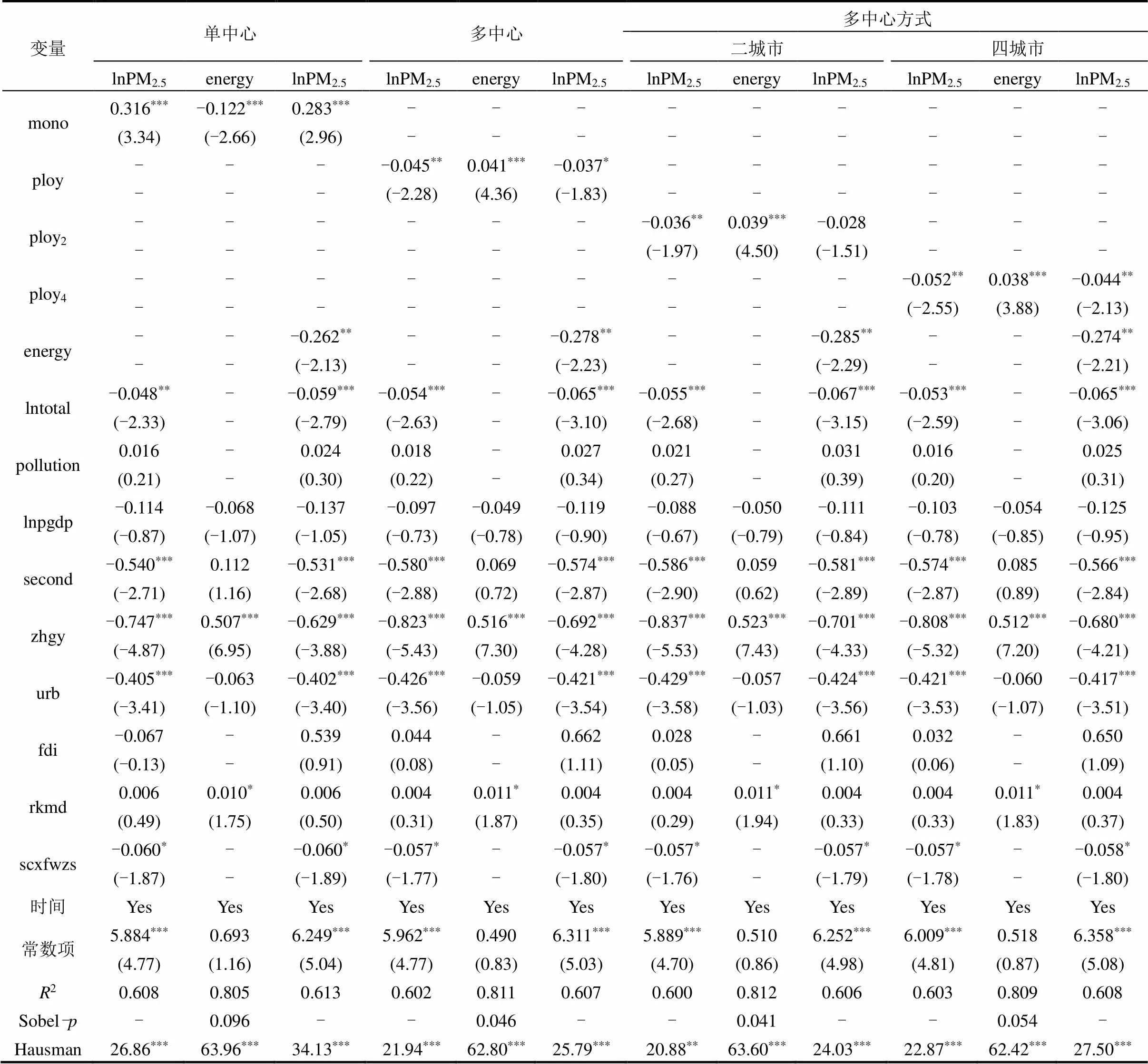

表6報告了創新集聚空間分布模式之單中心與多中心影響霾污染的能源利用效率傳導機制的估計結果.可以看出:①創新集聚空間分布單中心(mono)和多中心(ploy)模式以及二城市多中心(ploy2)和四城市多中心(ploy4)均在1%的顯著性水平上與能源利用效率(energy)分別呈現負相關和正相關,即創新集聚空間分布單中心模式不利于改善能源利用效率,而多中心模式則相反.②無論是創新集聚空間分布單中心模式還是多中心模式以及不同多中心方式,能源利用效率(energy)均在5%的水平上顯著地抑制了霾污染.③無論是創新集聚空間分布單中心模式還是多中心模式及其不同多中心方式,當模型中加入中介變量能源利用效率(energy)時,其對霾污染的影響強度或顯著性明顯降低.其中,在創新集聚空間分布單中心模式的情況下,影響強度下降了10.44%,且中介效應占總效應的10.12%;在創新集聚空間分布多中心模式的情況下,其顯著性由5%降到10%,且影響強度下降了17.78%,且中介效應占總效應的25.33%.在二城市和四城市多中心模式下,中介效應的份額分別為30.88%和20.02%.這說明,能源利用效率在創新集聚空間分布模式與霾污染之間發揮了部分中介效應的作用.與此同時,和同號綜上,可判斷能源利用效率是創新集聚空間分布模式影響霾污染的中介變量.此外,本文進一步報告了有關中介效應的Sobel檢驗[50]結果,可以看出,單中心在10%的水平上顯著,而多中心在5%的水平上顯著,符合中介變量的判斷依據,表明能源利用效率是創新集聚空間分布模式影響霾污染的重要傳導路徑之一,假說4成立.

值得一提的是,在霾污染的決定因素模型中,當加入能源利用效率(energy)這一中介變量后,創新集聚規模(lntotal)的顯著性進一步增強,且影響強度也不斷提高.通過相關性分析發現,變量之間不存在多重共線性問題,而且能源利用效率與創新集聚規模之間的相關系數僅僅為0.046.這說明,中介變量energy是相對外生的.如前所述,能源利用效率僅僅發揮部分中介效應,因此其本身還應作為重要的控制變量影響霾污染.綜上來看,創新集聚既通過規模效應又通過空間分布結構效應影響霾污染.

4 結論

4.1 中國省域創新集聚空間分布模式具有明顯的區位特征.其中,單中心模式主要集中在東北和西部,而西部省域最為突出,首位城市科技創新活動占到全省的50%以上,創新集聚的空間網絡性較差;相反,多中心模式主要集中在東部沿海,創新集聚的空間網絡性較強.就動態演進來看,創新集聚空間分布多中心模式不斷成為主流.

4.2 2000年以來,中國省域霾污染整體呈現“先增后減”的格局,空間上呈現逐步收斂的趨勢.從動態演進來看,科技創新集聚空間分布單中心模式與霾污染具有較為明顯的正向協同變化關系,而多中心模式與霾污染呈現明顯的反向協同關系.

4.3 實證結果表明,中國省域科技創新集聚可通過規模效應改善霾污染;但科技創新集聚空間分布模式對霾污染的影響存在異質性.其中,單中心模式誘發了霾污染;而多中心模式則對霾污染具有改善效應,隨著多中心的提高,對霾污染的改善效應增強,但存在一定的邊際遞減效應;能源利用效率是創新集聚空間分布模式影響霾污染的重要傳導路徑之一.在創新集聚空間分布單中心的情況下,中介效應占總效應的10.12%;而在空間分布多中心的情況下,中介效應占總效應的25.33%,且隨著由二城市多中心向四城市多中心轉變,這種中介效應的份額由30.88%下降到20.02%.

5 建議

5.1 建立協同創新的城市間聯防聯控治霾機制.霾污染治理是一個公共管理問題,決定了需要構建城市間協同聯動的空間治理機制.在科技治霾的背景下,需推進省域內多中心的空間協同創新發展戰略,完善省域城市創新體系,推動協同創新聯盟建設,促進創新集聚空間分布多中心模式的形成,以強化科技創新的網絡效應,而應放棄科技治霾過程中的科技創新集聚空間分布單中心模式,以避免“城門失火,殃及池魚”.

5.2 加大省域外圍城市的環境規制強度,形成創新發展倒逼機制.當前多數省域(尤其是西部和東北的一些省域),其科技創新活動高度集中在省會城市,空間不平衡格局明顯,環境規制的空間異質性是產生這一現象的重要原因.比較而言,省域外圍城市的環境管制較弱,而這類城市正是霾污染治理的重要地帶.因此,需提高外圍城市的環境規制強度,倒逼企業提高研發投入強度,加強科技創新,提升產業發展技術水平,促使企業成為科技創新的主體;倒逼地方充分發揮人才科教資源,通過產學研結合等手段優先發展創新產業,營造創新氛圍、激發創新活力,進而把“科技創新+產業升級”作為驅動城市綠色發展的新動能,實現經濟和生態環境協調發展.

5.3 構建良好創新生態的常態化機制.地方政府需積極改善創新環境,營造“崇尚創新、寬容失敗”的社會氛圍,形成財政科技投入穩定增長機制,規劃布局戰略性新興產業發展,制定優勢科技資源引進計劃,完善科技創新政策法規,培育與激發企業家精神,建立創新創業平臺、科技服務平臺.構建有利于創新創業的市場、法制和政策等社會環境.

5.4 優化協同創新的合作機制.省域邊緣城市要著力于“借腦研發、柔性引才”,在人才資源集聚的大城市設立“研發飛地”.建立對口援助、利益分享和市場機制相結合的“飛地研發”運作機制.探索一條“反向飛地”的創新發展新模式,使創新成果為本地區的產業轉型升級服務.

[1] 陳詩一,陳登科.霧霾污染、政府治理與經濟高質量發展 [J]. 經濟研究, 2018,53(2):20-34. Chen S Y, Chen D K. Air pollution,government regulations and high-quality economic development. [J]. Journal of Economic Research, 2018,53(2):20-34.

[2] 曾賢剛,阮芳芳.中國PM2.5污染健康效應的國民經濟影響分析 [J]. 中國環境科學, 2020,40(7):3228-3238. Zeng X G, Ruan F F. Analysis on the national economic impact of PM2.5-induced health effects in China [J]. China Environmental Science, 2020,40(7):3228-3238.

[3] 上官緒明,葛斌華.地方政府稅收競爭、環境治理與霧霾污染 [J]. 當代財經, 2019,40(5):27-36. Shang-guan X M, Ge B H .Local government tax competition, environmental governance and haze pollution [J]. Contemporary Finance & Economics, 2019,40(5):27-36.

[4] 蔡 昉,都 陽,王美艷.經濟發展方式轉變與節能減排內在動力[J]. 經濟研究, 2008,43(6):4-11,36.Cai F, Du Y, Wang M Y. Transformation of economic development modes and inherent motive force of energy saving and emission reduction [J]. Economic Research Jouranl, 2008,43(6):4-11,36.

[5] 范 丹,梁佩鳳,劉 斌.霧霾污染的空間外溢與治理政策的檢驗分析 [J]. 中國環境科學, 2020,40(6):2741-2750.Fan D, Liang P F, Liu B. An analysis of the spatial spillover of smog pollution and policy testing [J]. China Environmental Science, 2020, 40(6):2741-2750.

[6] 孫瑜康,李國平,袁薇薇,等.創新活動空間集聚及其影響機制研究評述與展望[J]. 人文地理, 2017,32(5):17-24.Sun Y K, Li G P , Yuan W W, et al. The spatial concentration of innovation and it mechanism: A literature review and prospect [J]. Human Geography, 2017,32(5):17-24.

[7] 姜 磊,戈冬梅,季民河.長三角區域創新差異和位序規模體系研究[J]. 經濟地理, 2011,31(7):1101-1106.Jiang L, Ge D M, Ji M H. muncipal disparity of innovition within Yangtze Delta region and construction of a rank scale systerm [J]. Economic Geography, 2011,31(7):1101-1106.

[8] 王承云,孫飛翔.長三角城市創新空間的集聚與溢出效應 [J]. 地理研究, 2017,36(6):1042-1052.Wang C Y, Sun F X. Spatial agglomeration and spillover effects of urban innovation in Yangtze River Delta [J]. Geographical Research, 2017,36(6):1042-1052.

[9] 蔡曉梅,劉美新.后結構主義背景下關系地理學的研究進展 [J]. 地理學報, 2019,74(8):1680-1694. Cai X M, Liu M X. Research progress of relational geography under the background of post-structuralism [J]. Acta Geographica Sinica, 2019,74(8):1680-1694.

[10] 鐘順昌,閆程莉,任 嬌,等.中國省域空間集聚結構對霾污染的影響——基于2000~2013年面板數據的經驗證據 [J]. 中國環境科學, 2020,40(6):2758-2769.Zhong S C, Yan C L, Ren J, et al. Impact of China's provincial spatial agglomeration structure on haze pollution—empirical evidence based on panel data from 2000 to 2013 [J]. China Environmental Science, 2020,40(6):2758-2769.

[11] 李 粉,孫祥棟,張亮亮.產業集聚、技術創新與環境污染——基于中國工業行業面板數據的實證分析 [J]. 技術經濟, 2017,36(3):1-7.Li F, Sun X D , Zhang L L. Industrial agglomeration, technological innovation and environmental pollution: Empirical study based on industrial panel data of China [J]. Technology Economics, 2017,36(3): 1-7.

[12] 任亞運,張廣來.城市創新能夠驅散霧霾嗎? [J]. 中國人口·資源與環境, 2020,30(2):111-120. Ren Y Y, Zhang G L. Can city innovation dispel haze? [J]. China Population, Resources and Environment, 2020,30(2):111-120.

[13] 逯 進,趙亞楠,陳 陽.人力資本、技術創新對環境污染的影響機制——基于全國285個城市的實證分析 [J]. 長江流域資源與環境, 2019,28(9):2186-2196. Lu J, Zhao Y N, Chen Y. Research on the influence mechanism of human capital and technological innovation on environmental pollution: An empirical study based on 285cities across the country [J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019,28(9):2186- 2196.

[14] 陳 陽,逯 進,于 平.技術創新減少環境污染了嗎?——來自中國285個城市的經驗證據 [J]. 西安交通大學學報(社會科學版), 2019,39(1):73-84.Chen Y, Lu J, Yu P. Does technology innovation reduce environmental pollution?--Empirical research based on 285 Chinese cities [J]. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2019,39(1):73-84.

[15] 祿雪煥,白婷婷.綠色技術創新如何有效降低霧霾污染? [J]. 中國軟科學, 2020,35(6):174-182,191. Lu X H, Bai T T. How can green technology innovation effectively reduce smog pollution? [J]. China Soft Science, 2020,35(6):174- 182,191.

[16] 程中華,劉 軍,李廉水.產業結構調整與技術進步對霧霾減排的影響效應研究[J]. 中國軟科學, 2019,34(1):146-154. Chen Z H, Liu J, Li L S. Research on the effects of industrial structure adjustment and technical progress on haze reduction [J]. China Soft Science, 2019,34(1):146-154.

[17] 陳 浩,劉 培,余東升,等.科技創新投入對環境全要素生產率的影響機制 [J]. 中國環境科學, 2020,40(4):1834-1846. Chen H, Liu P,Yu D S, et al. The mechanism for the effect of investment in technological innovation in environmental total factor productivity [J]. China Environmental Science, 2020,40(4):1834- 1846.

[18] 周杰琦,汪同三.自主技術創新對中國碳排放的影響效應——基于省際面板數據的實證研究 [J]. 科技進步與對策, 2014,31(24):29- 35. Zhou J Q, Wang T S. Effect on the China carbon emissions of independent technology innovation——An empirical study based provincial panel data [J]. Science & Technology Progress and Policy, 2014,31(24):29-35.

[19] 李 巍,郗永勤.創新驅動低碳發展了嗎?——基礎異質和環境規制雙重視角下的實證研究 [J]. 科學學與科學技術管理, 2017,38(5): 14-26. Li W, Xi Y Q. Does innovation drive low-carbon development: An empirical study on the dual perspective of foundation heterogeneity and environmental regulation [J]. Science of Science and Management of S.& T., 2017,38(5):14-26.

[20] 原毅軍,謝榮輝.產業集聚、技術創新與環境污染的內在聯系 [J]. 科學學研究, 2015,33(9):1340-1347.Yuan Y J, Xie R H. Empirical research on the relationship of industrial agglomeration, technological innovation and environmental pollution [J]. Studies in Science of Science, 2015,33(9):1340-1347.

[21] 黃 娟,汪明進.科技創新、產業集聚與環境污染 [J]. 山西財經大學學報, 2016,38(4):50-61. Huang J, Wang M J. Technological innovation, industrial agglomeration and environmental pollution [J].Journal of Shanxi Finance and Economics University, 2016,38(4):50-61.

[22] 黃天航,趙小渝,陳凱華.技術創新、環境污染和規制政策——轉型創新政策的視角 [J]. 科學學與科學技術管理, 2020,41(1):49-65. Huang T H, Zhao X Y, Chen K H. Technological innovation, environmental pollution, and regulation policy: Transformative innovation policy perspective [J].Science of Science and Management of S.& T., 2020,41(1):49-65.

[23] 白俊紅,聶 亮.技術進步與環境污染的關系——一個倒U形假說 [J]. 研究與發展管理, 2017,29(3):131-140.Bai J H, Nie L. Technological progress and environmental pollution --An inverted u-shaped hypothesis [J].Research and Development Management, 2017,29(3):131-140.

[24] Liu, X H. Dynamic evolution, spatial spillover effect of technological innovation and haze pollution in China [J]. Energy & Environment, 2018,29(6):968-988.

[25] 田桂玲.區域創新鏈、創新集群與區域創新體系探討[J]. 科學學與科學技術管理, 2007,28(7):197-198. Tian K L. Discussion on regional innovation chain, innovation cluster and regional innovation system [J]. Science of Science and Management of S.& T., 2007,28(7):197-198.

[26] 曾 義,馮展斌,張 茜.地理位置、環境規制與企業創新轉型 [J]. 財經研究, 2016,42(9):87-98. Zeng Y, Feng Z B, Zhang X. Geographical location, environmental regulation and enterprise innovation transformation [J]. Journal of Finance & Economics, 2016,42(9):87-98.

[27] 李衛紅,白 楊.環境規制能引發“創新補償”效應嗎?——基于“波特假說”的博弈分析 [J]. 審計與經濟研究, 2018,33(6):103-111.Li W H, Bai Y. Can environmental regulation lead to“innovative offsets” effect? Game analysis based on “potter hypothesis” [J]. Economy & Audit Study, 2018,33(6):103-111.

[28] 魏后凱.中國城鎮化進程中兩極化傾向與規模格局重構 [J]. 中國工業經濟, 2014,32(3):18-30.Wei H K. Polarization tendency and reconstruction of scale pattern in China's urbanization process [J]. China Industrial Economy, 2014, 32(3):18-30.

[29] 范 斐,杜德斌,李 恒,等.中國地級以上城市科技資源配置效率的時空格局 [J]. 地理學報, 2013,68(10):1331-1343.Fan F, Du D B, Li H, et al. Spatial-temporal characteristics of scientific and technological resources allocation efficiency in prefecture-level cities of China [J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(10):1331-1343.

[30] 曹清峰.協同創新推動區域協調發展的新機制研究——網絡外部性視角 [J]. 學習與實踐, 2019,36(10):32-41. Cao Q F. Research on the new mechanism of collaborative innovation to promote regional coordinated development——The perspective of network externality [J]. Learning and Practice, 2019,36(10):32-41.

[31] 孫斌棟,魏旭紅.多中心結構:我國特大城市的未來形態 [J]. 人民論壇·學術前沿, 2015,4(17):6-15.Sun B D, Wei X H. Multi-centered structure: The future pattern of mega-cities in China [J]. People's Forum×Academic Frontiers, 2015, 4(17):6-15.

[32] 賈 軍,張 卓.中國高技術產業技術創新與能源效率協同發展實證研究 [J]. 中國人口×資源與環境, 2013,23(2):36-42. Ja J, Zhang Z. Empirical study on synergy development between technological innovation and energy efficiency in China's high-tech industry [J]. China Population, Resources and Environment, 2013,23 (2):36-42.

[33] 劉鳳朝,孫玉濤.技術創新、產業結構調整對能源消費影響的實證分析 [J]. 中國人口·資源與環境, 2008,18(3):108-113. Liu F C, Sun Y T. Effect of innovation, industrial change on energy consumption [J]. China Population, Resources and Environment, 2008,18(3):108-113.

[34] 張小波,王建州.中國區域能源效率對霾污染的空間效應——基于空間杜賓模型的實證分析[J]. 中國環境科學, 2019,39(4):1371- 1379. Zhang X B, Wang J Z. The spatial effect of region energy efficiency on haze pollution—Empirical analysis based on the spatial Durbin model [J]. China Environmental Science, 2019,39(4):1371-1379.

[35] 邵 帥,李 欣,曹建華.中國的城市化推進與霧霾治理 [J]. 經濟研究, 2019,54(2):148-165. Shao S, Li X, Cao J H. Urbanization promotion and haze pollution governance in China [J]. Economic Research Journal, 2019,54(2):148- 165.

[36] 溫忠麟,葉寶娟.中介效應分析:方法和模型發展 [J]. 心理科學進展, 2014,22(5):731-745. Wen Z L, Ye B J. Analyses of mediating effects:The development of methods and models.[J] Advances in Psychological Science, 2014, 22(5):731-745.

[37] Donkelaar A V, Martin R V, Brauer M, et al. Use of satellite observations for long term exposure assessment of global concentrations of fine particulate matter [J]. Environmental Health Perspectives, 2015,123(2):135-143.

[38] 李紅雨,趙 堅.中國技術創新產出的空間分布——來自中國地級以上區域的證據 [J]. 北京理工大學學報(社會科學版), 2020,22(1): 82-92. Li H Y, Zhao J. The spatial distribution of China’s technological innovation output--evidence from China’s prefecture-level and above regions [J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2020,22(1):82-92.

[39] 何舜輝,杜德斌,焦美琪,等.中國地級以上城市創新能力的時空格局演變及影響因素分析[J]. 地理科學, 2017,37(7):1014-1022. He S H,Du D B,Jiao M Q, et al. Spatial-temporal characteristics of urban innovation capability and impact factors analysis in China [J]. Scientia Geographica Sinica, 2017,37(7):1014-1022.

[40] 馬 靜,鄧宏兵,蔡愛新.中國城市創新產出空間格局及影響因素——來自285個城市面板數據的檢驗 [J]. 科學學與科學技術管理, 2017,38(10):12-25. Ma J, Deng H B ,Cai A X. Analysis on city innovation output of space-time distribution pattern and influential factors in China: Empirical analysis of 285cities in China [J]. Science of Science and Management of S.& T., 2017,38(10):12-25.

[41] 吳殿廷,宋金平,孫久文,等.區域經濟學[M]. 北京:科學出版社, 2019:227-228. Wu D T, Song J P,Sun J W, et al. Regional economics [M]. Beijing: Science Press, 2019:227-228.

[42] 馬麗梅,張 曉.中國霧霾污染的空間效應及經濟、能源結構影響 [J]. 中國工業經濟, 2014,32(4):19-31. Ma L M, Zhang X. The spatial effect of China's haze pollution and the impact from economic change and energy structure [J]. China Industrial Economic, 2014,32(4):19-31.

[43] GB/T4754-2017 國民經濟行業分類 [S]. GB/T 4754-2017 Industrial classification for national economic activities [S].

[44] 國家統計局.中國統計年鑒 [M]. 北京:中國統計出版社, 2001-2018. National Bureau of Statistics.China statistical yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2001-2018.

[45] 國家統計局.中國環境統計年鑒 [M]. 北京:中國統計出版社, 2001- 2018. National Bureau of Statistics.China statistical yearbook on environment [M]. Beijing: China Statistics Press, 2001-2018.

[46] 國家統計局.中國城市統計年鑒 [M]. 北京:中國統計出版社, 2001- 2018. National Bureau of Statistics.China city statistical yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2001-2018.

[47] 國家統計局.中國能源統計年鑒 [M]. 北京:中國統計出版社, 2001- 2018. National Bureau of Statistics.China energy statistical yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2001-2018.

[48] 國家統計局.中國工業統計年鑒 [M]. 北京:中國統計出版社, 2001- 2017.National Bureau of Statistics. China industrial statistics yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2000-2017.

[49] Partridge M D, Rickman D S, Ali K, et al. Do new economic geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy? [J]. Papers in Regional Science, 2010,88(2):445-466.

[50] Sobel M E. Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models [J]. Sociological Methodology, 1982,13: 290-312.

The impact of innovative agglomeration spatial distribution modes on haze pollution.

ZHONG Shun-chang1*, YAN Cheng-li2, REN Jiao1, SHAO Jia-Hui1

(1.Institute of Resource-based Economic Transformation Development, Shanxi University of Finace and Economics, Taiyuan 030006, China;2.Department of Finance and Public Economy, Shanxi University of Finace and Economics, Taiyuan 030006, China).,2021,41(4):1970~1984

In order to compare and analyze the influencing mechanism of monocentricity and polycentriciy distribution patterns on haze pollution, a provincial panel data model and an intermediary effect model were constructed for empirical test. The results showed that the innovation agglomeration reduced haze pollution through scale effects,however, the impact of innovative agglomeration spatial distribution modes on haze pollution was heterogeneous.Specifically, the monocentricity mode induced haze pollution, and there was an paradox of the environmental effect of innovation agglomeration. However, the polycentricity mode had an improvement effect on haze pollution. With the increase of the polycentricity of innovation agglomeration, its effect on haze reduction was enhanced, but with marginal diminishing characteristics. Energy utilization efficiency was one of the important channels for the spatial distribution modes of innovation agglomeration exerting influences on the haze pollution. Based on the findings above, this paper suggested that the provincial polycentric collaborative innovation development strategy was needed to be implemented, and the provincial polycentric innovation network organization system was imperative to be constructed by government, so as to form a polycentric synergistically governance mechanism for haze pollution, and to solve the paradox of environmental effect of innovation agglomeration.

innovation agglomeration;innovation network;spatial distribution mode;monocentricity;polycentricity;haze pollution

X196,F061.5

A

1000-6923(2021)04-1970-15

鐘順昌(1985-),男,陜西漢中人,副教授,博士,主要從事環境經濟與區域可持續發展研究.發表論文10余篇.

2020-09-01

國家自然科學基金資助項目(71804099);教育部人文社會科學基金資助項目(18YJC790236);山西省研究生創新項目(2020SY146)

* 責任作者, 副教授, zsc2014@126.com