怎樣才能不焦慮

馮侖

有網(wǎng)友問我:“馮叔,我是一個大學畢業(yè)不久剛開始工作的職場新人。開始上班后,生活、工作的壓力仿佛一下子都來了,看看身邊的朋友們,也都很焦慮。可是我讀您的文章,似乎您和您周圍的人都不焦慮。另外,我認識的一些長輩,好像也沒我們焦慮。是不是我們和你們之間有代溝?”

事實上,我周圍感到焦慮的人有很多。我們這個年齡的人也有很多焦慮。比如說,小孩的問題、養(yǎng)老的問題、看病的問題……

至于說代溝,我覺得沒什么代溝。所謂的代溝,往往是人的青春期被夸大了。同為哺乳類動物,獅子、老虎沒有青春期,但人類有青春期,這是因為從小孩到成人,也就是人社會化的過程太長。人在這段時間里,有點“上下不靠”。我曾經(jīng)跟一個同事說,“等你帶著孩子去一趟兒童醫(yī)院,你立即跟我沒代溝了”。到兒童醫(yī)院走一趟,“社會化”的那點事就全明白了。你只是還沒有社會化,然后覺得“我是例外”。

實際上,現(xiàn)在媒體越來越發(fā)達,人的社會化也在加快,青春期在縮短,所謂的代溝問題也就不那么突出了。

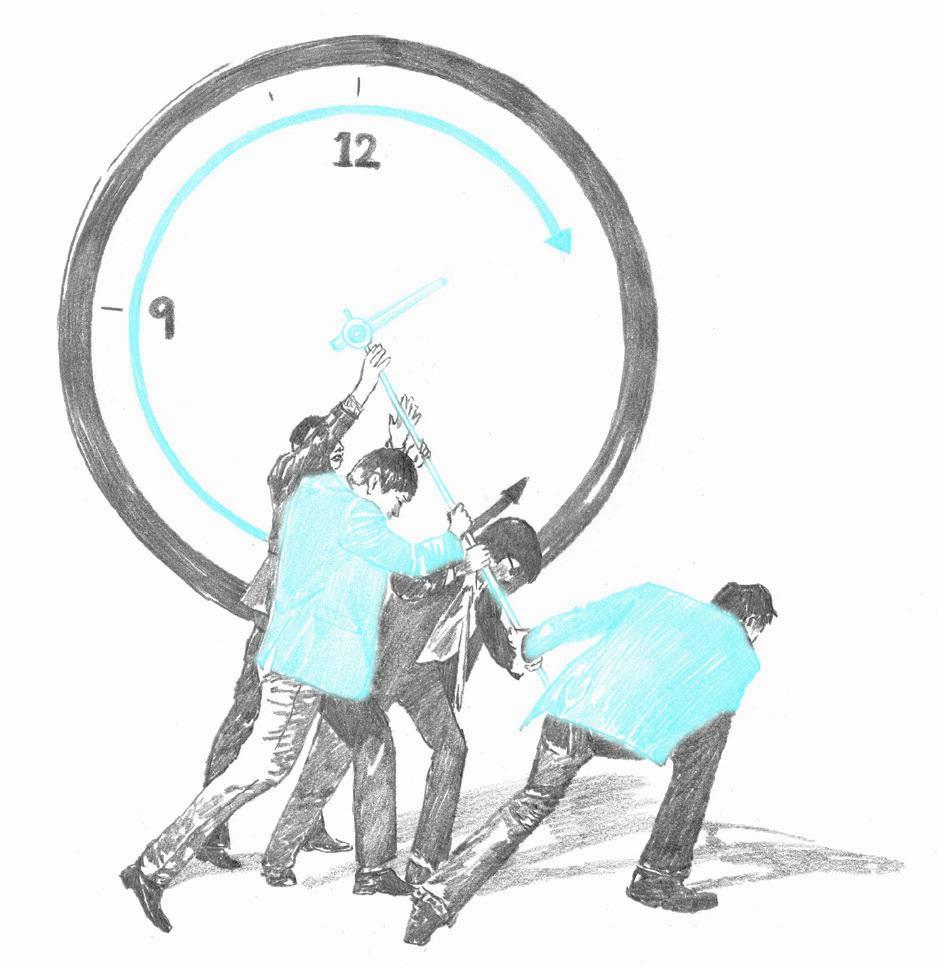

那怎么樣才能不那么焦慮?

從某種程度上說,現(xiàn)在社會進入一個沒有共識的時代。在很多事情上,大家的價值觀差距比較大,彼此的溝通也不好,這就容易讓一些人產(chǎn)生焦慮。換句話說,社會發(fā)展了,更開放了,人的幸福和滿意度并不一定會自然提高,其實就這么個事。

如果你對事情的看法比較穩(wěn)定,有一套價值觀,你就會不焦慮。

舉個例子,大概10年前,我和同事們?nèi)ミ^一次不丹。不丹的物質(zhì)條件比我們差很多,但那兒的人都不焦慮。

當時我們和不丹國家電視臺的一個節(jié)目制作人聊天,他在美國伯克利大學讀完研究生,然后歸國。

我有些好奇他回不丹后能掙多少錢,于是問他薪水有多少。他告訴我:“一個月300美元。”換算成人民幣,大概是2100塊錢。

我就問他:“那么少的工資,你干嗎不留在美國?”

他的回答特別有意思。他說:“在外邊沒有方向感。我在那精神無處安放,我不知道我是誰,不知道我為什么要去那里,不知道我未來將去哪兒,也找不到自己的價值,心很亂。但我回到不丹,回到這山里頭,一看到寺廟,看到僧侶,看到經(jīng)幡,心里就安定下來了。你在不丹隨便找個人問問,他都會明確地告訴你,我是誰,要去哪兒,為什么。”

之后我們又有了一個機會去拜訪不丹的國師卡瑪,他也是留學后回到不丹的,他是牛津大學畢業(yè)的哲學博士。

所以,有沒有一個穩(wěn)定的精神歸屬很重要。有句話說,“越世俗越焦慮”。那我們生活在世俗里,怎么辦?想辦法讓自己強大。不強大一定焦慮。我知道有一些企業(yè)家,任何時候面對任何事,他們都不焦慮。為什么?他們都是超級能折騰的人,有很強的判斷力,相信自己一定能把事辦成,或者把問題最終解決。

可即便如此,年輕的朋友們,還是時常感到焦慮。怎么看很多年輕人這種“有點喪”的狀態(tài)呢?

我覺得,這種現(xiàn)象,更主要的是一種表達吧。以前的人,可能更痛苦,但是人家不表達。比如我聽我認識的知青講,插隊的時候,一場大火來了,去撲火,風向突然一變,半個連的人全倒了。還有的人住在窮山溝里,外邊的人為了偷吃那點糧食,在窯洞里行兇,立即就是刑事案件。他們那時候多痛苦,那些痛苦都是生命危險。但是他們不寫,媒體也不知道。當時寫封信都得郵一個月。

現(xiàn)在表達感受太容易了,而且媒體上在講,于是你就覺得焦慮,或者“喪”的情緒特別多,你就被嚇著了。其實不用害怕,也不要太當回事。我認識的年輕人里,也有時不時就會聊到“喪”的,還有什么“內(nèi)卷”的,一天到晚都是這些詞。但是我看他們,每天上班都挺認真的。

等你年齡再稍微大點,或者又有了別的轉(zhuǎn)機,可能就會換個表達了。