儒家的商業觀,和你想象中的不太一樣

李競恒

弦高犒師圖。龐亦鵬繪。采自《東周列國故事新編》。

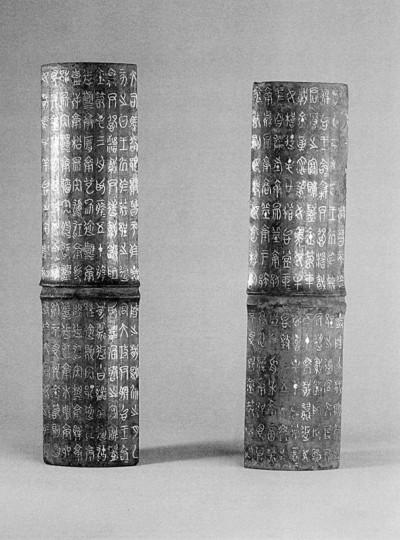

鄂君啟節,記載了特權貴族的過關卡免稅。

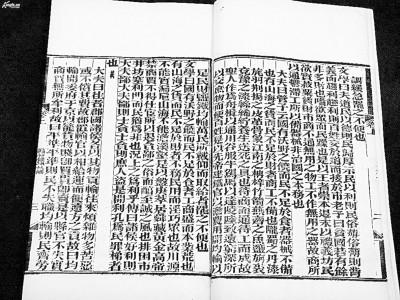

記載了儒者反對抑商政策的《鹽鐵論》。

可以說,儒家思想的經濟底色既不貶低商業活動,更不是主張“抑商”,而是尊重市場的基本自然法則。這一思想,在近代傳播到歐洲,并對主張自由貿易政策的法國重農學派曾產生過積極影響。

古老的商業文化,重視財富

商業在中國有悠久的歷史,《周易·系辭下》記載說在遙遠的神農氏時代,就出現了原始的市場,“聚天下之貨,交易而退,各得其所”。“商人”“商業”詞匯的來源,便是擅長經商的商民族,《尚書·酒誥》說商民族的人“肇牽車牛遠服賈,用孝養厥父母”,他們駕駛著牛車到遠方經商,賺錢孝養自己的父母。商民族的祖先首領王亥、王恒等人,也是擅長經商的,《周易》大壯、旅卦分別提到他們“喪羊于易”“喪牛于易”,趕著牛羊四處經商,遭到有易部落的襲擊而喪生。部族首領親自經商,甚至為此而死,說明商民族有重視商業活動的傳統。商代金文族徽中,有些是人背貝串的圖像,代表了以貿易為職業的氏族,以商貿為族徽,也顯示了商業具有受人尊敬的社會地位(張光直:《中國考古學論文集》,北京三聯,1999,第382頁)。商亡國后,商王畿地區的遺民仍然擅長經商,如殷遺民的聚居中心洛陽,在周代發展為重要的商業中心,《史記·貨殖列傳》說洛陽的商人“東賈齊、魯,南賈梁、楚”,遍布各地,十分活躍。在一般民間,如原商王畿的衛國,商業活動也活躍,人們熟悉的《詩經·衛風·氓》,就描寫當時衛地民間“抱布貿絲”的商業活動,而著名的儒商子貢也出生于衛,當是受到此種風俗的熏染。

孔子為殷人后裔,應當也對商業文化并不陌生,如余英時先生所說,孔子反復說“沽”,使用商人的語言,說明他對市場非常熟悉(余英時:《商業文化與中國傳統》)。和一般人想象的陳腐窮老頭形象不同,孔子本人并不敵視商業活動和富貴,他認為“富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之”(《論語·述而》),富有是值得追求的,所反對的只是“不義而富且貴”,而“富而好禮”(《學而》),則是他最贊賞的模式。《史記·孔子世家》中,孔子曾笑著對愛徒顏回說:“顏氏之子! 使爾多財,吾為爾宰”,希望顏回能夠富有,自己來擔任其管家。這也可以解釋孔子對其愛徒子貢的態度,他將儒商子貢比喻為“瑚璉之器”這樣的宗廟寶物(《論語·公冶長》),而不是將其批評為“滿身銅臭的財主”,就很能說明原始儒學對于商業活動與財富的基本態度。

重視契約的傳統,有時甚至拯救國家

很多人認為,中國沒有契約傳統,但西周的鄭國在立國時代,便和商人們建立起一項憲法性的契約,所謂“爾無我叛,我無強賈,毋或匄奪。爾有利市寶賄,我勿與知”(《左傳·昭公十六年》),意思是只要你們商人不背叛國家,那么國家就保證不強買你們的商品,也不會強行索取或搶奪。你們有怎樣的巨額財富,都與國家無關。這一契約,在日后對保護鄭國商人財產權方面,起到了巨大作用。兩百年后,勢力強大的晉國權臣韓宣子向鄭國商人索要一件玉環,鄭國執政官子產以“這不是國家府庫收藏的器物”為理由回絕了。韓宣子又用壓價的方式,向商人強行購買玉環。這時,子產搬出了兩百年前的這項契約,談到了商人與國家的約定,國家有義務保護商人的財產權,否則“敝邑強奪商人,是教敝邑背盟誓也”。最后,韓宣子只能放棄強買的打算。

子產堅持了鄭國的古老契約,守護了商人財產,他能“養民”的德性,受到了孔子的高度評價,認為他是“惠人也”(《憲問》),“其養民也惠”(《公冶長》)。鄭國有保護商業和財產權的契約傳統,因此商人地位較高,也愿意維護國家的利益。最著名的便是弦高犒師的典故,公元前627年,鄭國商人弦高到成周去經商,在滑國遇到了要偷襲鄭國的秦軍,為了保護鄭國,他急中生智假冒鄭國使者,用自己的十二頭牛犒勞秦軍,并派人回國報信防備,秦軍認為鄭國已有準備,便放棄了偷襲計劃。

《左傳·成公三年》記載,晉國的大臣知罃在邲之戰中被楚國俘虜,有“鄭賈人”試圖將他藏在要販運的絲綿“褚”中帶走逃離,但還未行動,楚國人就將知罃放回去了。知罃想報答這位鄭國商人,商人卻說“吾無其功”,因為知罃是楚國人放的,自己沒幫上忙,便拒絕了賞賜,又到齊國去做生意。從這里也可看出,鄭國商人很講究誠信,講究無功不受祿。此外,他們經常參與國際間的政治活動,也說明社會地位不低,有一定道義和理想的觀念。顯然,只有長期生活在一個財產得到良好保護的社會,才會養成這樣的品德和趣味,所謂倉廩實而知禮節。

先秦時期的儒家,有時也以商業契約的思維,來比喻和理解君臣關系。例如清華大學收藏竹簡的儒書《治政之道》中,就提出了“君臣之相事,譬之猶市賈之交易,則有利焉”(《文物》2019.9)。意思是,君臣關系本質上是一種和商業交易相似的契約關系,臣帶著禮物“質”尋找合作的君,雙方達成合作契約,便通過“委質為臣”,建立起契約關系。通過契約合作,讓君臣雙方都獲得受益。

孟子的商業思想,與亞當·斯密相通

到了戰國時代,孟子對商業和市場也持開放態度。在《孟子·梁惠王下》,他提出治國需要“關市譏而不征”(在關卡、市場只稽查而不征稅),在《盡心下》中,他提出“古者之為關也,將以御暴。今之為關也,將以為暴”,意思是古代建立關隘,是為了保護社會,而不是為了多收稅,他主張對民間商業不收關隘稅。這一點與英國《大憲章》第13條,免除各市、區、鎮、港的關卡稅,皆享有免費通關權的主張是一致的(《大憲章》,商務印書館,2016,第33頁)。戰國時期各國設立有很多的關卡收稅,如包山楚簡《集箸》簡149就記載了七個邑、四個水道日常要收取“關金”,但是從戰國時代的鄂君啟節銘文來看,像鄂君啟這樣的特權貴族來說,又可以沿途關卡免稅,這是非常不公平的。孟子的主張就是,各個關卡,無論貴族還是普通商人,都統統不收稅,藏富于民。所以梁啟超先生對這一主張的評價是:“儒家言生計,不采干涉主義”(《先秦政治思想史》,上海古籍出版社,2014,第190頁)。孟子認為,只要能更好地保護民間商業,就會“商賈皆欲藏于王之市”(《孟子·梁惠王上》),天下的商人都希望來這個低稅率的國家,市場則會進一步繁榮。

孟子的另一項關于社會分工的思想,也是有利于商業發展的。哈耶克曾談到,遠古以來的人無法理解商業活動的實質。他們看到商業“賤買貴賣”,因此將其視為一種可怕的魔法。西方柏拉圖與亞里士多德,都對商人表示藐視(哈耶克:《致命的自負》,中國社科出版社,2011,第101—102頁)。與之形成對比的是,在中國的原始儒學這里,就沒有這種偏見,無論是孔子還是孟子,對商業活動都持一種開放的態度,而非蔑視。當時有神農家的許行,反對社會分工,帶領其弟子自己耕田、打草鞋和織席子(《滕文公上》),對此孟子的態度是,既然許行戴的帽子、耕作用的鐵農具,都是用自己種的糧食交換而來,那就說明了社會分工的必然性,沒必要事必親為,這也正是市場經濟和自由貿易的合理性。許行還認為,理想狀態是市場上所有商品價格相等,輕重相等的絲綢和麻布也都價格等同,就會實現社會正義。

孟子針對這種人為干預市場價格的謬論,提出這是亂天下的觀點,如果大鞋和小鞋子都同一個價格,誰還去生產大鞋子?可以說,儒者孟子是為自由市場辯護的,而那位反對社會分工,主張干預價格的許行,根據錢穆先生考證,是南方楚地的墨家,禽滑厘的弟子(《先秦諸子系年》,商務印書館,2002,第408—409頁)。

即使是戰國晚期,出現了荀子這種比較法家化的儒者,也仍然重視市場分工和貿易的優勢。《荀子·王制》中強調,中原地區能夠得到北海的走馬吠犬,南海地區的羽毛、象牙,東海地區的魚、鹽和染料,西海地區的皮革。水邊的人能獲得足夠的木材,山上的人能得到足夠多的魚,農民不用冶煉能獲得足夠的農具,工匠不用親自耕田卻能獲得足夠的糧食,“天之所覆,地之所載,莫不盡其美,致其用”。能產生這樣神奇效果的,只能是充分發育的市場貿易和社會分工。

抑制和打擊商業是秦朝和法家文化

在諸子百家中,儒學對商業和市場的態度最為肯定,而最為敵視商業和市場的則是法家。《商君書·弱民》提出弱民的主張,主張“利出一孔”,只有為君主耕戰才能獲取利益,而民間若能通過經商致富,即所謂“商賈之可以富家也”(《農戰》),顯然會削弱“利出一孔”的機制,民間便可以“皆以避農戰”,不會為君主所用。在《墾令》篇中,商鞅將商人視為“辟淫游惰之民”,要“賦而重使之”,達到“商勞”的效果。主張“商賈少,則上不費粟”,認為商業活動是消耗了社會資源,要達到“商怯,則欲農”,“商欲農,則草必墾”,另一方面加重關口的稅率,“重關市之賦,則農惡商”,逼迫商人成為耕戰之民。同樣,韓非子對商業也極其敵視,他認為“夫明王治國之政,使其商工游食之民少而名卑”,將工商業者視為可惡的游民,要讓他們身份卑賤,因為商人“聚斂倍農而致尊過耕戰之士”(《韓非子·五蠹》),經商致富會破壞耕戰的吸引力,削弱“利出一孔”的制度。

秦國堅持法家重農抑商的耕戰政策,導致秦國幾乎沒有出現著名的大商人,如呂不韋是來自東方,并非秦人,而且在秦國的身份也只是參與政治,而非商人。又如《史記·貨殖列傳》中出現的兩位“秦國大商人”烏氏倮、寡婦清,其實也并非秦人,而是屬于受到政策優待的邊境少數民族。烏氏倮是甘肅戎狄游牧部落的商人,通過給戎狄王送禮而得到便利,因而發財致富。巴寡婦清是西南巴族豪酋的子孫,經營祖傳的丹砂礦致富,能“用財自衛”,即當地擁有部落武力的豪族,并非秦國的編戶齊民。秦始皇為其筑懷清臺,并非是重視商業,而只是籠絡邊境少數民族首領的一種權術而已。秦始皇對商人的真實態度是敵視的,在秦《瑯邪刻石》中,他就吹噓自己“上農除末”,即尊崇農業,打擊了末業(商業),這才是秦皇真實的想法。云夢睡虎地秦簡《為吏之道》后附錄有收入秦律的《魏奔命律》,其中提到對“假(賈)門逆旅”即商人和開客店者的仇視,要將他們全部抓到前線當炮灰,吃犯人的伙食,“攻城用其不足,將軍以堙壕”(《睡虎地秦墓竹簡》,文物出版社,1978,第294頁),拿這些商人和店老板去填壕溝,當炮灰。

整個秦朝,儒家、商業社會都遭受重創。岳麓書院收藏秦簡《金布律》中,規定“禁賈人毋得以牡馬、牝馬高五尺五寸以上者載以賈人市及為人就載,犯令者,貲各二甲,沒入縣官馬”(陳長松主編:《岳麓書院藏秦簡(肆)》,上海辭書出版社,2019年,第110頁),不允許商人使用高頭大馬經商,否則沒收馬匹并重罰款。此外,《金布律》規定,商賈如果在大路上做買賣,就會被“沒入其賣也于縣官”,當然,官府賣東西,則“不用此律”。劉邦集團繼承了秦的基本遺產,繼續執行“抑商”的政策,“高帝禁商賈不得仕宦”(《鹽鐵論·本議》),降低商人的政治地位。《史記·平準書》記載,“高祖乃令賈人不得衣絲乘車,重租稅以困辱之。孝惠、高后時,為天下初定,復弛商賈之律,然市井之子孫亦不得仕宦為吏”,不但用重稅打擊商人,并且規定商人子孫不得當官,不能乘坐馬車和穿絲綢。應該說,漢代國家繼承了秦朝的基本政治遺產和治理觀念,所不同的是,漢初經濟凋敝,又部分吸取了亡秦的教訓,而官方的道法家思想雖然和純法家思想之間具有共同淵源,但卻更加靈活,可以在不全面啟動秦制的前提下實行部分“無為”,以啟動民間巨大的經濟創造力。

到漢武帝時期,漢朝重新啟動半休息狀態的秦制,打擊商人以汲取財富。元朔二年,強制將天下“訾三百萬以上”的富商遷徙到茂陵,進行控制(《漢書·武帝紀》);另一方面是壟斷鹽鐵經營,“敢私鑄鐵器煮鹽者,鈦左趾,沒入其器物”(《史記·平準書》),經過桑弘羊將其直屬于大司農,進行全國性的壟斷;并且實行酒類的國家專賣,“縣官自酤榷賣酒,小民不復得酤也”(《漢書·武帝紀》);此外又對商人收取算緡的財產稅,規定商人財產每兩千錢就要上交一百二十錢作為財產稅,其后又鼓勵告緡,如果商人不如實登記和上繳財產稅,有人告發,就可以獲得該富商的一半財產。2013年在成都老官山西漢墓葬M1中出土的木牘,記載有“賈皆沒入所不占”,“令諸郡國賈”等文字,正是對商人進行管制和打擊的記錄(《考古》2014.7),整理者認為這批簡牘文書內容與漢武帝的算緡、告緡政策有密切關系(《考古》2016.5)。嚴酷的告緡打擊,導致當時一半中產以上的人家破產(《史記·平準書》)。著名的鐵器大商人卓氏家族、程氏家族,在西漢中期以后便沒有相關的記載了,很可能便是在武帝的鹽鐵和算緡打擊下,走向了衰敗和滅亡。武帝死前將負責鹽鐵壟斷的桑弘羊作為精心安排的托孤之臣,后來實際上仍然繼續執行武帝的時政方針(辛德勇:《制造漢武帝》,北京三聯,2015,第27—28頁)。

漢朝官營工廠效率低下,儒者主張“鹽鐵皆歸于民”

面對此一困境,儒家士人的態度是反對此類抑商政策。早在武帝剛實行鹽鐵政策不久,儒者董仲舒就主張“鹽鐵皆歸于民”,“薄賦斂”,將鹽鐵經營還給民間商人,并減少過高的賦稅(《漢書·食貨志上》)。在昭帝始元六年的鹽鐵辯論會議上,主要以儒家士人為主的“賢良文學”站在民間立場,高度反對武帝遺留下來的鹽鐵政策。主張鹽鐵壟斷的官僚們贊美商鞅,壟斷了山澤大川的利益,實現了“國富民強”。相同的道理,鹽鐵壟斷也是“有益于國”的。賢良文學們則反駁,漢文帝時沒有鹽鐵壟斷,而民間富裕,而現在則導致了“百姓困乏”(《鹽鐵論·非鞅》);主張壟斷的官僚們認為民營鹽鐵的商人是“不軌之民”,如果一旦“利歸于下”,保障了民間能獲取利益,就會“縣官無可為者”。針對此說,賢良文學們強調“公劉好貨,居者有積,行者有囊”(《鹽鐵論·取下》),強調古代的賢王從來不會與民爭利。他們還指出,官府壟斷的鐵器生產,質量低劣,“縣官鼓鑄鐵器……不給民用,民用鈍弊,割草不痛”;“今縣官作鐵器,多苦惡,用費不省,卒徒煩而力作不盡”(《鹽鐵論·水旱》),官府役使大量卒徒生產,這些被役使的勞動力也不會盡心,保證產品質量。官府生產的爛農具,價格還定得特別高,導致很多農民只能“木耕手耨”,用木頭耕土,用手薅草。

?下轉第16版