改良型FR-Ⅲ功能矯治器矯正替牙期前牙反38例療效研究

謝小亭,楊 亞,米方林

(1.川北醫學院第二附屬醫院口腔科,四川 南充 637100;2.北京大學口腔醫院,北京 100081; 3.川北醫學院,四川 南充 637100)

1966年德國學者研究設計出法蘭克(FR)功能性活動矯正器[1]即臨床使用的傳統FR功能矯正器,其主要矯治原理是利用口腔上、下頜發育潛力,通過面部及口腔的肌肉力量誘導上、下頜往正確方向改善發育,改善原有的口腔錯畸形,形成正常的咬合關系和面部形態。因傳統FR矯正器形態較大,患者取代不方便、舌體運動范圍受限等缺點,導致臨床矯治時間相對漫長。而改良型FR-Ⅲ功能矯治器是一種新型、更符合人體關節適應性改建的功能矯正器[2]。其通過第一頰屏、第二頰屏、第一上唇擋和第二上唇擋,抑制異常口腔周圍肌群產生的異常功能壓力,從而使牙列周圍環境正常化,牙槽骨與牙齒得到正常自然的生長、發育。改良型功能矯正器優點明顯,具有患者取戴便捷、整體矯正時間短、口腔內牙齒不受局部限制等特點。本研究對38例替牙期前牙反患者開展了改良型FR-Ⅲ功能矯治器矯正,對患者矯正前后頭影側位片、口外牙模型、面型進行數據描繪定點測量和對比分析,探討了改良型FR-Ⅲ功能矯治器矯正替牙期前牙反病例的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 將患者上、下頜前牙可退縮至切對切關系作為病例選擇標準,選取2017年6月至2019年12月川北醫學院第二附屬醫院口腔科收治的利用改良型FR-Ⅲ功能矯治器矯正替牙期前牙反患者43例,其中成功結束矯正38例,正在矯治患者5例,無矯治失敗者。38例患者中男16例,女22例;年齡6.6~10.5歲;矯治時間4~11個月,平均(6.4±1.5)個月。

1.2方法

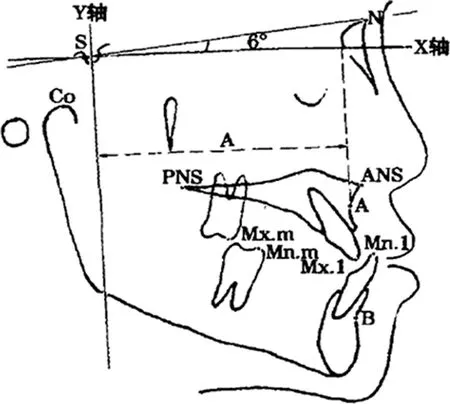

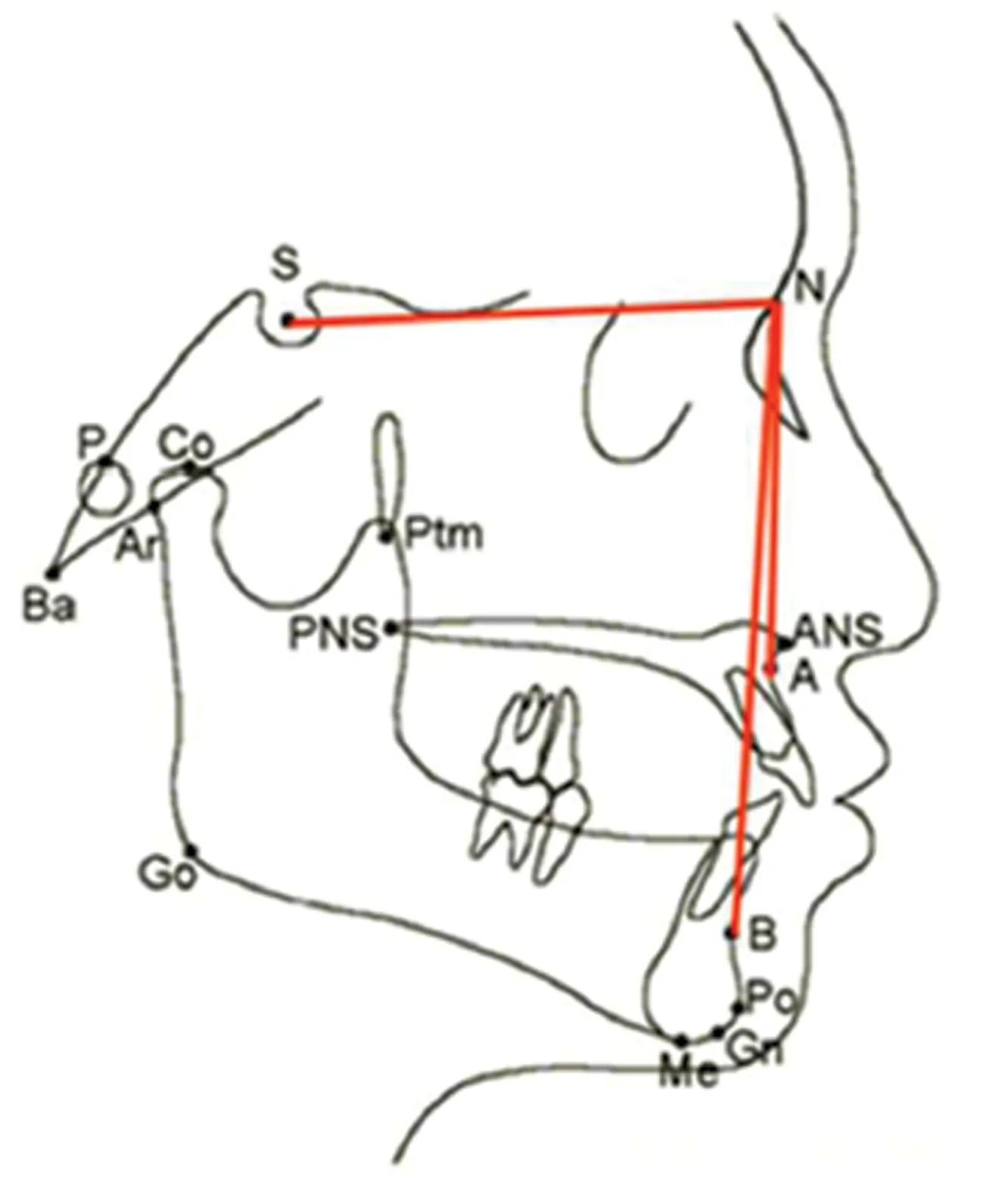

1.2.1數據測量 治療前治療后拍攝X片(側位片)分別描繪、標記解剖結構點。描繪測量項目:(1)通過S點畫水平向X軸,連接S、N點形成SN平面,使得SN平面與X軸呈6°,與X軸垂直經過S點畫Y軸(垂直軸)[3]。(2)在頭顱側位片上描繪上齒槽座點(A)、下齒槽座點(B)、第一磨牙上下近中牙尖、前鼻棘(ANS),以及上、下切牙切緣點并測量各點至X軸、Y軸的距離,如A點到垂直Y軸的距離為Ay線距(水平向),A點到水平X軸的距離為Ax線距(垂直向)。以此方法分別測量ANS(水平線距ANSy、垂直線距ANSx)、B(水平線距By、垂直線距Bx);上、下切牙切緣頂點(Mn.I、Mx.I)的水平Mn.Iy、垂直向Mx.Ix線距,上、下第一磨牙近中牙尖(Mx.M、Mn.M)水平Mx.My、垂直Mn.Mx線離。(3)連接上齒槽座點、鼻根點和下齒槽座點構成ANB角[3-4]。見圖1、2。

圖1 矯正前各點線距

圖2 矯正后ANB角變化

1.2.2改良型矯正器戴用標準 第1周戴用新型矯正器時間每天大于或等于12 h,1周后口內戴用時間每天大于或等于18 h。前1個月復診間隔時間為每2周1次(主要調整口內軟硬組織疼痛不適區),后期復診間隔時間為1.0~1.5個月1次[5]。當患者佩戴矯治器期間上、下唇無法正常閉合時囑患者養成上、下閉唇習慣,口內伸舌向上后習慣[6]。

1.2.3矯治結束標準 口內第一磨牙為Ⅰ類中性關系(上頜第一磨牙頰尖咬合于下頜第一磨牙近中頰溝),前后牙恢復正常覆覆蓋,口內咬合關系良好,上、下頜面型改善明顯[7]。

2 結 果

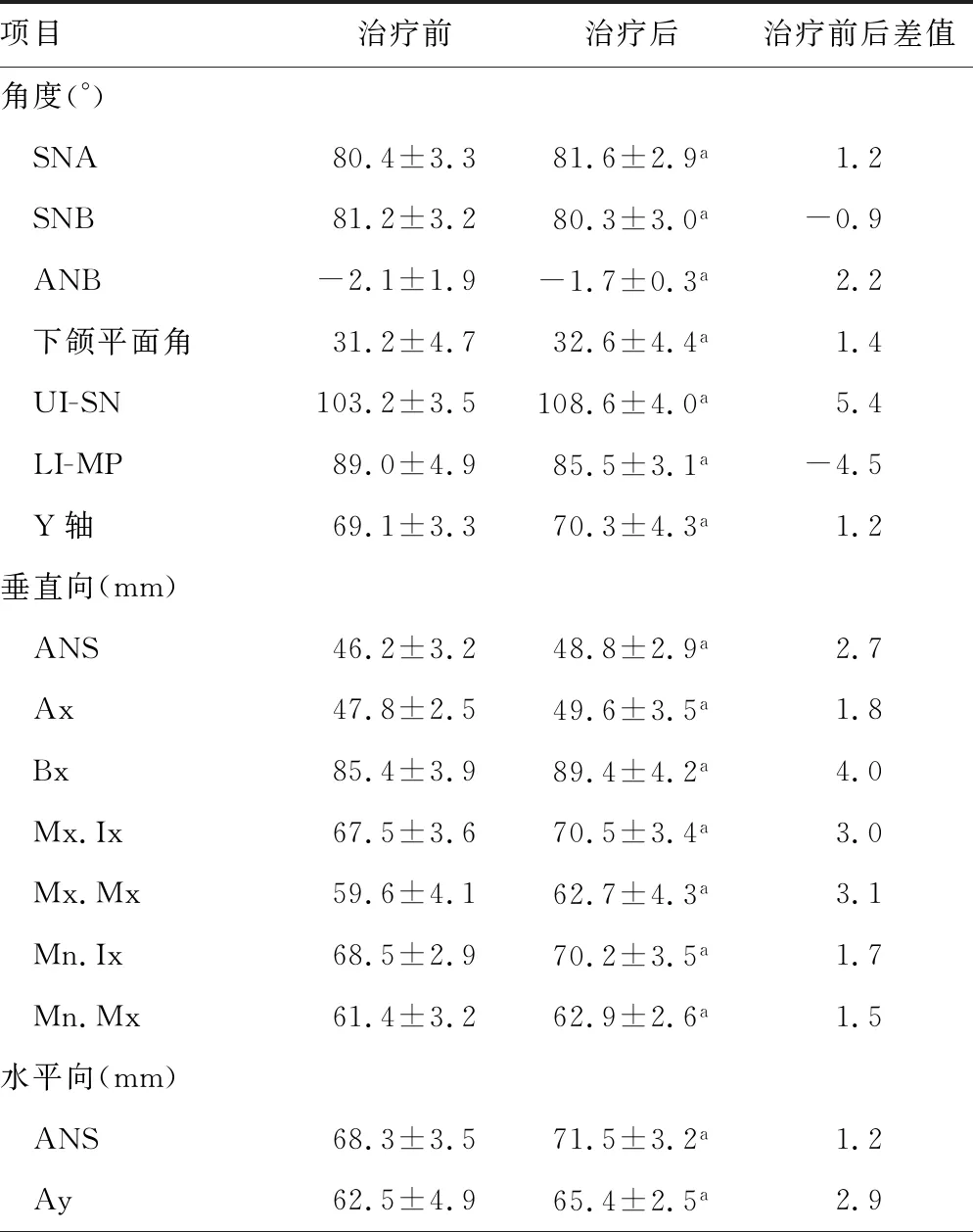

2.1矯正前后側位X片數值變化

2.1.1頜骨發育變化明顯 Ax值增高,水平向數值變化為(47.8±2.5)mm至(49.6±3.5)mm;Ay值增高,垂直向數值變化為(62.5±4.9)mm至(65.4±2.5)mm;ANB角增加明顯,數值變化為(-2.1±1.9)°至(-1.7±0.3)°,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.1.2上頜發育變化顯著 SNA角度(由蝶鞍中心、鼻根點及上齒槽座點所構成的角)增大,數值變化為(80.4±3.3)至(81.6±2.9);ANS值升高,水平向數值變化為(68.3±3.5)mm至(71.5±3.2)mm;上頜中切牙點至前陸地平面角度(UI-SN)變大,角度變化為(103.2±3.5)°至(108.6±4.0)°,差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.1.3矢狀方向下頜骨的變化 Bx水平線距明顯變大,數值變化為(85.4±3.9)mm至(89.4±4.2)mm;By數值變小,數值變化為(64.1±3.3)mm至(62.6±3.9)mm;下頜切牙后移明顯,下切牙點至下頜平面的角度(LI-MP)變小,角度數值變化為(89.0±4.9)°至(85.5±3.1)°;SNB角度(由蝶鞍中心、鼻根點及上齒槽座點所構成的角)減小,數值變化為(81.2±3.2)°至(80.3±3.0)°,差異均有統計學意義(P<0.05)。

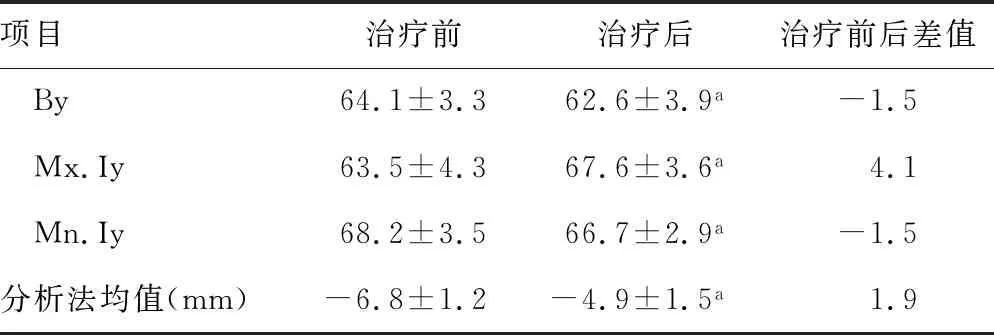

2.1.4垂直向(上、下頜骨)改變顯著 矯正前后ANS、上切牙切緣點Mn.I、下切牙切緣點Mx.I、下頜第一磨牙近中牙尖點Mx.M數值比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 矯正前后側位X片數值比較(n=38)

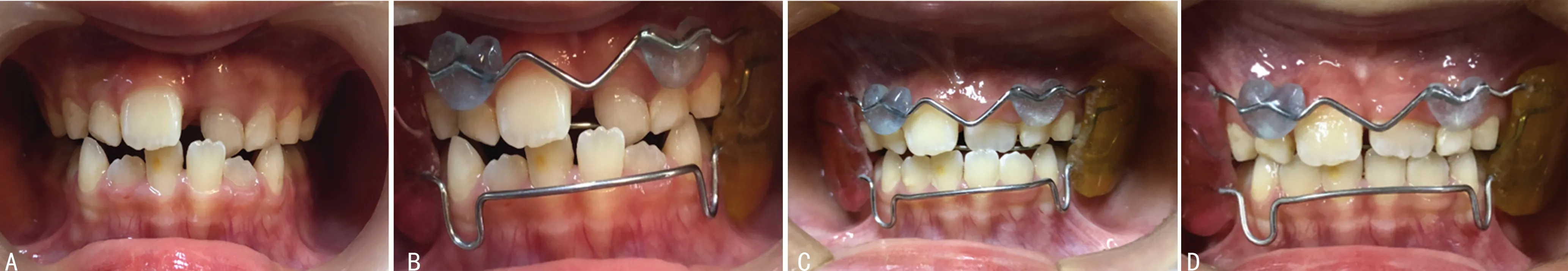

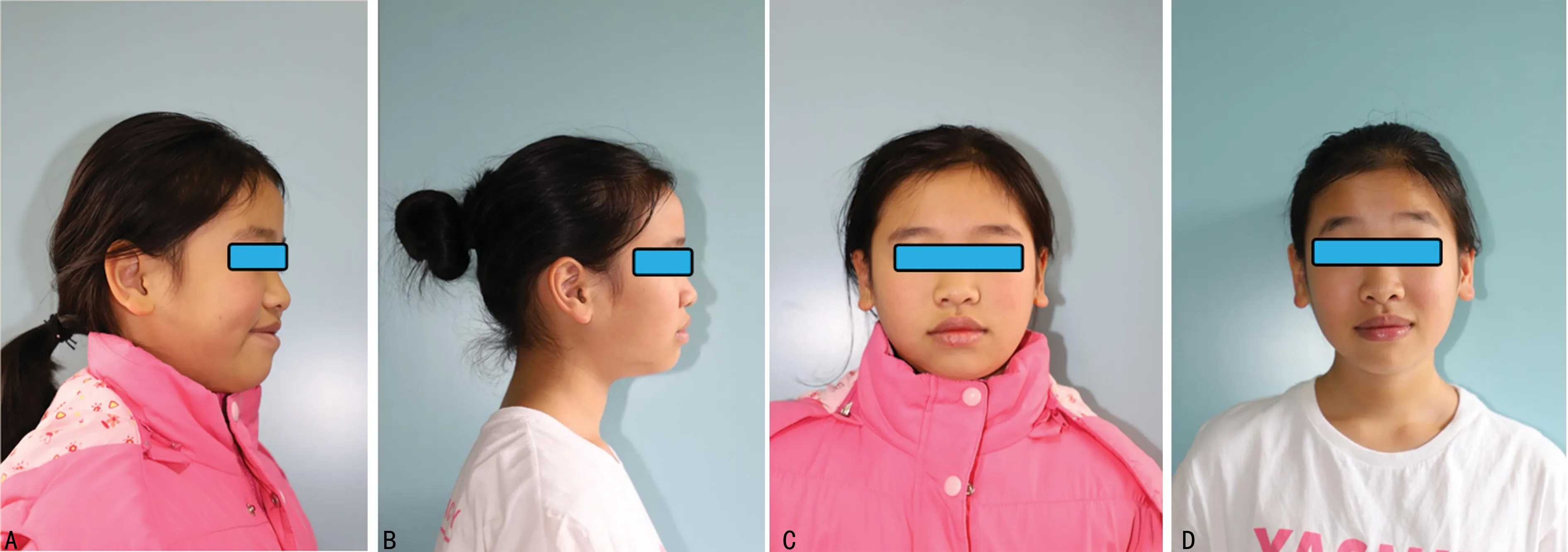

2.2矯正前后口內咬合關系及面型觀察 選取2018年3-8月收治的臨床病例1例,患者,女,7歲,前牙反。給予改良型FR-Ⅲ功能矯治器下頜唇弓有效抑制下頜前牙向前過度發育,同時,舌肌、口周肌群促進上頜向前發育。矯正2個月可明顯見個別前牙切對切咬合關系,矯正4個月后可見前牙反情況得到糾正,矯正8個月后牙咬合關系得到改善糾正。見圖3。矯正前后患者上頜骨發育不足問題得到改善,下頜骨發育過度得到控制,形成正常的面部形態。見圖4。

A.矯正前期;B.佩戴矯正器;C.佩戴矯正器2個月;D.佩戴矯正器4個月。圖3 佩戴矯正器前后牙反情況

A.矯正前側面型;B.矯正后側面型;C.矯正前正面型;D.矯正后正面型。圖4 矯正前后正面型、側面型情況

續表1 矯正前后側位X片數值比較(n=38)

3 討 論

替牙期安氏Ⅲ類錯頜畸形主要表現為下頜骨突出、上頜骨發育不足,患者早期口內前牙表現為牙性反關系,嚴重影響上、下頜骨的正確發育方向及正常咬合關系的形成[8]。所以應早期實施治療。傳統FR-Ⅲ反活動矯治器包含前腭弓、腭弓設計,在一定程度上阻擋了上頜骨的擴張潛力,忽視了口內舌肌對上、下頜骨發育的作用,故矯正前牙反效果不顯著或治療時間較長[9]。

改良型FR-Ⅲ矯治器沒有了傳統矯治器前腭弓、腭弓、下唇弓的設計,使舌肌對上頜發育阻擋作用逐漸減少,患者戴用改良型FR-Ⅲ矯治器后養成將舌體向上后方移動的習慣,促使舌肌作用力得到充分發揮,進一步促進上頜骨發育[10]。改良型FR-Ⅲ矯治器主要作用部位在口腔前庭區,用唇檔、頰屏擋住唇頰肌,使發育中的牙列免受口周異常肌群的影響,從而開創一個環境,使牙弓、頜骨最大限度地在三維方向發育。上唇檔、頰屏牽拉前庭溝處骨膜,刺激此部位牙槽骨生長,從而加速上頜骨發育。改良型FR-Ⅲ矯治器主要利用上、下頜生長發育的潛力,通過合理、科學的有效設計引導上、下頜往正確方向發育,改良型設計通過下頜墊控制下頜磨牙移動,促進上頜磨牙向前、向下發育,下唇弓引導下切牙的舌傾、上切牙向前發育,從而矯正安氏Ⅲ類錯關系,最終建立正常的覆、覆蓋[11-12]。

本研究結果顯示,改良型FR-Ⅲ矯治器誘導了下頜骨的向下、向后發育,矯正結束后Ax值增高,Ay值增高,ANB角增加,UI-SN變大,LI-MP變小,By值變小,Bx值增加,差異均有統計學意義(P<0.05),與相關研究結果一致[13-14]。矯治后上切牙唇向傾斜明顯,下切牙舌向傾斜明顯、覆蓋得到糾正,建立了正常咬合關系、恢復了正常口腔功能。矯正后患者上頜骨發育不足問題得到改善,下頜骨發育過度得到控制,形成正常的面部形態。

總之,改良型FR-Ⅲ矯治器較FR傳統矯正器更能快速、高效地矯治替牙期功能性前牙反,對咬合關系的建立、頜骨發育、面型改善具有獨特的優勢,臨床治療替牙期前牙反可首選。