光的獻禮

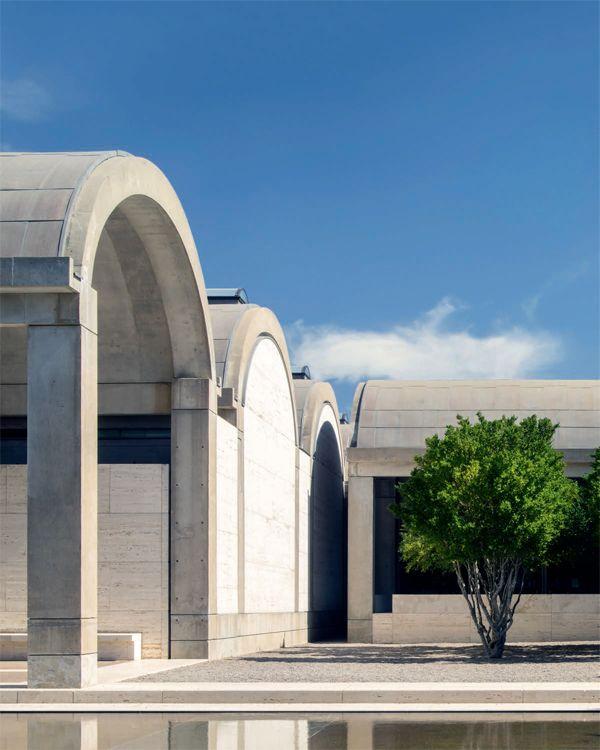

美術館西側的主入口花園,拱形單元的結構清晰可見,對稱布局透露出古典氣質。

1.展廳內,懸掛在天窗下的穿孔鋁板反光片對光進行發射,經由拱頂的混凝土擴散到室內,通透明亮,使建筑顯得輕盈。2.從空中俯瞰美術館,連續排列的拱形單元具有強烈的秩序感。頂部采用0.9米寬的天窗,將自然光引入室內。3.美術館北區的露天庭院,空間尺度,植被的選擇都經過精心的設計。4.1972年8月3日,路易斯·康在把建筑交付給金貝爾藝術基金會前,于禮堂北墻前留下了這張照片(攝影:Robert Wharton)。

金貝爾美術館、索爾克生物研究所、孟加拉國議會大廈,路易斯·康(Louis Kahn)僅憑這三個作品就能永載建筑史冊。普利茲克建筑獎第一位獲得者Philip Johnson曾自嘲:“我的所有作品加起來都抵不上他的三四座建筑。”

這位個子矮小、聲音粗糙、面帶傷疤、愛打領結的猶太移民建筑師在52歲時才憑借耶魯大學美術館的擴建項目一舉成名,卻在73歲時獨自倒在了賓州車站的洗手間里,因心臟病去世。20世紀下半葉,康以驚人的創造力為現代主義注入了古典精神,從希臘、羅馬的建筑廢墟中獲得靈感,用材料和光影塑造建構的本質。他是公認的天才,影響了Carla Scarpa、Mario Botta、安藤忠雄,甚至連后現代主義的領軍人物Frank Gehry都在自己的第一個作品中向他致敬。

“要當真正的建筑師,而不是一個職業建筑師。職業性會將你埋葬,你就會變得平庸。”不善言辭的康在設計上執拗、倔強,是位自成一派的藝術家。就連Philip Johnson都疑惑永不妥協的康究竟是怎么找到“情投意合”的業主的。1966年,金貝爾藝術基金會主席理查德向他拋出了橄欖枝,“自然光應該在設計中成為至關重要的一部分”,這一明確寫進任務書的要求讓康和理查德成為最好的搭檔。

1972年竣工的金貝爾美術館是康對光的獻禮,他對形式和光線的拿捏達到了極致。16個獨立的拱形單元對稱分布,穹頂的弧線讓人聯想起羅馬建筑的古典美。混凝土和薄殼形拱頂結構故意裸露在外,讓人一目了然。所有這些與質樸的灰華石、橡木一起,為光的登場埋下伏筆。

拱頂的中間鑲著一條0.9米寬的玻璃天窗,將自然光引入室內。像翅膀一樣懸掛在天窗下的穿孔鋁板反光片把光反射到拱頂,光再經過平滑的混凝土表面被反射到內部空間。精妙的計算把光變得柔和,將結構襯托無遺,更照得拱頂如同銀色的發光體,靈動、光亮。

光以不同的形式在這里出現,帶著出人意料的神秘感。在使用立柱支撐的拱頂與非承重墻的交接處采用了玻璃,纖細的光帶抵消了穹頂的壓迫感,使它變得輕盈;三個露天庭院為美術館引入了自然光。在康的構思里,通過預設的比例、葉子的生長狀態,以及各種表面對環境的反射所形成的不同的光,它們分別被命名為綠色、黃色和藍色庭院;在美術館的西側入口,景觀池中的流水淺淺倒映著天空和建筑,提醒著時光流轉;入口處的礪石散步道和整齊劃一的代茶冬青把人們自然地吸引到這個樹蔭斑駁、充滿詩意的花園里。

在康看來,“設計空間,就是設計光亮”。金貝爾美術館不僅捕捉到光,更是凝固了時間。康把這里叫作友好的家,一個“除進出的人之外,不會被改變的地方”。