《生活》周刊金融廣告與上海市民金融理念的變化

胡瓊華,徐順利

(湘潭大學 文學與新聞學院,湖南 湘潭 411105)

《生活》周刊1925年10月由中華職業教育社創刊于上海,最初由王志莘擔任主編,1926年10月開始由鄒韜奮擔任主編,1933年12月16日出版至第8卷第50期后被國民政府查封。作為20世紀二三十年代上海的都市類刊物,《生活》周刊“在中國近現代史上具有獨特的歷史地位和研究價值。它是中國社會現代化進程的產物,記錄著中國社會由傳統向現代過渡的歷史,反映了那個時代城市平民階層豐富多樣的生活狀況。它在服務城市大眾的同時,引導著他們隨時代一起前進,并也因此影響、推動了社會的轉型與進步”[1]774。《生活》周刊立足上海,發行對象主要是江浙滬市民,所登載的金融廣告既反映了當時金融行業的發展狀況,又向上海市民傳遞和推銷著西方的金融理念,并呈現了上海市民金融觀念的發展變遷軌跡。

一、《生活》周刊金融廣告統計

《生活》周刊最初是四開小型雜志,未廣泛發行。在鄒韜奮負責期間,該刊無論是刊物內容形式,還是經營管理模式,都有了較大變化,成為了當時上海最受歡迎的都市生活雜志,“刊物的期發量由最初的2800份增至后來的15.5萬份以上”[2]188。更重要的是,《生活》周刊以其良好的聲譽、至誠的服務、低廉的廣告費用等優勢,吸引了很多廣告主在周刊上投放廣告。

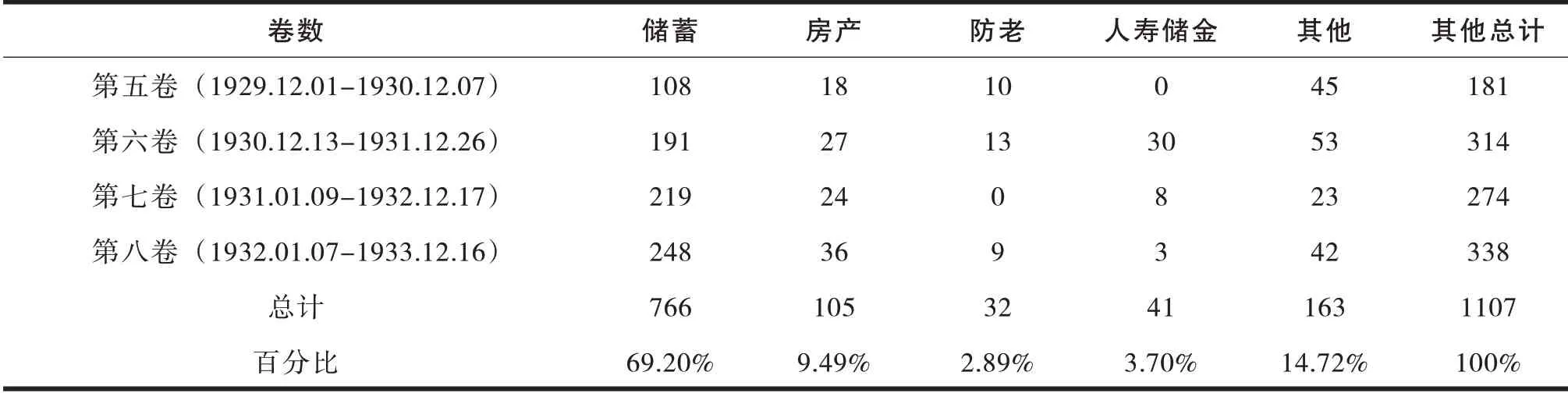

《生活》周刊廣告種類繁多,金融廣告是其中最具特色的一種。金融的本質是價值流通,其產品種類主要包括銀行、證券、保險、信托等。金融廣告作為金融活動、金融產品的一種宣傳方式,在一定程度上反映了城市的經濟發展狀況和百姓的日常生活情況。近現代上海是中國金融最活躍的城市之一,《生活》周刊是上海最具市民化的都市類期刊,其所刊登的金融廣告折射了上海的經濟發展狀況。我們以《生活》周刊第五卷至第八卷所刊登的金融廣告為研究對象進行分析①(見表1),揭示上海市民金融理念的發展變遷。

《生活》周刊所刊登的金融廣告主要有儲蓄類廣告、房地產廣告、人壽保險廣告等,是研究上海城市發展與市民消費文化變遷的重要資料。特別值得重視的是,《生活》周刊以銀行為廣告主、以銀行業務為廣告內容的廣告最為興盛。從1930年1月5日至1931年12月26日兩年107期內,《生活》周刊共發布銀行廣告173條,涉及“北四行”(以天津金城銀行為軸心的大陸、鹽業、中南四大北埠要行的總稱)、“南四行”(總行在滬的上海商業儲蓄銀行、浙江興業銀行、浙江實業銀行、新華信托銀行的總稱)、漢口聚興誠銀行、香港國民銀行、上海中國實業銀行、上海女子商業儲蓄銀行等12家有名望的較大民族資本銀行[3]59。這一時期,儲蓄類廣告在金融廣告中占據了絕對地位,在每卷金融廣告總數中的占比分別為59.67%、60.83%、79.93%和73.37%,在整個金融廣告中也占到了69.20%,這充分表明20世紀二三十年代的上海,銀行在上海金融體系中的重要地位。與此同時,房地產類廣告所占的比例保持了相對穩定性,其在每卷金融廣告總數中的占比分別為9.94%、8.60%、8.76%和10.65%,這說明房產在中國老百姓心中占有十分重要的位置,是中國人居有定所的傳統觀念的具體體現。另外,人壽儲金類廣告在第六卷中呈現出井噴之勢,占到9.55%,這可能與這一時期日本加緊對上海侵略出現的緊張局勢、上海民眾開始注重個人未來健康保險有關。

表1 《生活》周刊金融廣告類型 單位(條)

二、《生活》周刊金融廣告的訴求特點

近現代上海,作為國際性大都市,外來異質文化與本土文化在這里碰撞、融合而衍生出的新觀念,突出表現在廣告主題的多樣化上。廣告訴求是廣告策劃者通過策略向目標受眾傳遞產品信息,從而激發目標受眾購買產品的一種“溝通”方式,直接影響廣告的實際效果。《生活》周刊金融廣告的訴求主題主要有節儉、教育、愛國、安全、防老、致富、子女、其他等8類(見表2),可見當時在《生活》周刊上刊登的金融廣告訴求主題具有多樣性,體現出廣告受眾投資理財的多元化。“節儉、教育、愛國、防老、子女”與“安全、致富”等主題相互交錯,既呈現出近現代上海市民對西方先進工業文明的汲取,又呈現出對本土華夏文明的眷戀,兩者在沖突與交融中解構與塑造著上海市民的生活方式與消費觀念。

表2 《生活》周刊金融廣告訴求主題 單位(條)

(一)注重消費市場細分

《生活》周刊以“忠實無欺、竭誠服務”為廣告創作的基本理念,充分考慮到廣告受眾需求的差異性,將不同金融企業的業務進行了有效細分。如《生活》周刊第6卷第25期的上海浙江興業銀行房地產信托部廣告:“上海浙江興業銀行房地產信托部,營業概要:(一)代客買賣房地產,(二)房地產押款,(三)代理各項保險,(四)房地產經租及打樣。兼收存款:(一)定期信托存款,(二)分期信托存款,(三)長期信托存款,(四)活期存款,特色,分紅保息,保障穩固,期短利厚。通訊辦理,詳章承索即寄,本部地址另設上海四川路七四號。”廣告詳細介紹了主要經營范圍是與房地產相關的業務,如何操作一目了然。第6卷第26期的新華信托儲蓄銀行廣告:“新華人壽儲蓄,每會三元,按月存儲,五年期滿,本息并還,儲蓄保險,二重利益。”廣告強調了其主要經營范圍是人壽儲蓄,儲蓄利益清晰明了。

在細分金融業務的同時,《生活》周刊根據當時的社會階層、性別、收入、心理、消費能力、消費動機等,將消費者進行不同類別的合理細分,使得金融業務更加符合顧客利益,為其進行投資、理財提供了精準服務。《生活》周刊刊登的聚興誠銀行廣告,就非常明確地針對不同身份的顧客作了不一樣的廣告宣傳。如第6卷第29期主要針對工人群體的廣告為:“為工友們謀真正利益,只有儲蓄,為工友們創造幸福,只有儲蓄,為工友們解除痛苦,只有儲蓄,聚興誠銀行儲蓄部。”第6卷第30期主要針對學生群體的廣告為:“學生匯款,格外優待,本行為扶助教育起見,對于學生匯款,收費格外低廉,以示優異。”第6卷33期針對婦女群體的廣告為:“勤婦女,來儲蓄,莫賣鉆石與金鐲,金釵布裙傳千古,漫言裝飾不合格,聚興誠銀行。”第6卷第41期針對零售商的廣告為:“零售商每日售得之錢,頂好交往在本行零儲零付,勿使一日不生利,聚興誠銀行儲蓄部。”第6卷第47期上海女子商業儲蓄銀行廣告針對的是家庭婦女,強調經營的是與女性相關的業務:“上海女子商業儲蓄銀行為女子服務社會之唯一金融機關,行址南京路中市,電話九四一四零,四線轉接各部。”這種綜合考量社會及個體之間差別的細分策略,為不同身份的消費者提供了不一樣的選擇,成為現代金融廣告的重要借鑒。

(二)注重企業形象宣傳

廣告的功能不僅僅是為了誘發消費者購買商品的欲望,更是塑造企業形象、樹立產品品牌形象的重要手段。當時許多銀行,如“漢口聚興誠”“北四行”等,為了向消費者展現良好的企業形象,著重用動之以情、曉之以理的方式發布一些“軟廣告”,以改變往日在人們心中“不近人情”的銀行形象。如《生活》周刊第6卷28期的漢口聚興誠銀行廣告:“錢呀錢!命相連!衣食住行都要錢,用錢容易找錢難,戒浪費,重存錢,存錢哪里更可靠,聚興誠銀行最安全!”這類“軟廣告”形式的運用,為銀行及金融公司的企業形象作了很好的鋪墊,既簡潔,也容易引起受眾的共鳴。一些銀行機構也較為注重企業識別,采取明顯的標識或是圖案,用以加強顧客對企業的印象,如四行儲蓄會以醒目的銀行大廈為識別標識,讓消費者能夠將其與其他銀行區分開來,并以莊嚴肅穆的銀行大廈向顧客展現出一種權威可信的企業形象,有利于消費者增強對銀行的依賴度。

(三)注重顧客投資回報

為了吸引當下消費者注意,《生活》周刊刊登的金融廣告大多強調收益之豐厚。如《生活》周刊第6卷第11期的中國實業銀行廣告:“一萬元,十年可得,整存整取,上海北京路三十八號中國實業銀行儲蓄部,整存整取辦法,例如一次存入洋三千七百六十八元八角九分十年期滿可得一萬元之整數,詳章函索即寄。”這類金融廣告一般由熱衷于短期回報的金融機構所投放,注重向消費者推銷新產品或新業務,以“利誘”的方式吸引消費者購買金融產品,強調短期能帶來的收益并附有詳明的收益說明。《生活》周刊第6卷第44期的漢口聚興誠銀行廣告:“一日一錢,千日一錢,繩鋸木斷,水滴石穿,聚興誠銀行儲蓄部。”這則廣告借用古諺,既宣傳了儲蓄理財觀念,又向消費者傳播了勤儉節約的思想,較好地兼顧了經濟效益與社會效益。

三、《生活》周刊金融廣告下上海市民金融理念的變化

戈公振先生曾言:“廣告為商業發展之史乘,亦即文化進步之記錄,人類生活因科學之發明而日趨繁密美滿,而廣告即有促進人生與指導人生之功能。”[4]131以鄒韜奮為主編的《生活》周刊順應上海城市現代化發展的趨勢,所刊登的金融廣告不僅見證了近現代上海金融事業的發展狀況,呈現了上海市民現代性與多元性并存的金融觀念和愛國情感,還推動了上海市民現代化金融理念的積極變化。

(一)倡導健康消費觀念

《生活》周刊廣告體現了上海市民現代性的消費理念。廣告作為一種消費性的數字符號,不僅為民眾提供了更為廣泛的商業產品資訊,還經常“被消費者用在‘建構’其生活方式上”[5]4。資本主義經濟在上海的日漸繁榮,促使上海市民現代消費意識覺醒,并開始追求高質量的物質享受,隨之“跟風、崇洋、病態”的消費觀念和行為日益顯著。面對虛榮、奢華的社會風氣,一些道德之士開始呼吁節儉、倡導健康理性的消費觀念,韜奮先生便是這其中之一。

《生活》周刊在鄒韜奮的帶領下,以“真誠地為生活著的人們服務”作為辦刊宗旨,積極倡導健康文明、務實理性的都市消費觀。如第6卷第24期聚興誠銀行廣告,“聚興誠銀行儲蓄部,漢口歆生路,人怕老來窮,谷怕午時風,勤君早儲蓄,晚景樂融融”,告誡中年人盡早儲蓄以養老,改變了中國傳統觀念中“養兒防老”、養子女用來養老送終的理念。第5卷第38期廣告,“聚興誠銀行儲蓄部,積谷防饑,儲錢防老,安樂,恒心,儲蓄,節儉”,同樣向人們傳達儲蓄養老的理財觀念,現代性更為明顯。在傳統文化根深蒂固的近代中國,這種“現代性”的儲蓄觀念成為當時金融行業的一大亮點。

社會中一種消費風氣的流行,往往與社會市民階層的收入和消費觀念密切相關。隨著近代上海城市商品經濟的興起與發展,包括教員、職工、中小商人、手工業從事者等上海小資階層,他們的經濟收入與生活水準得到了相應的提高,并且收入也遠高于其他地區農民階層或上海周邊其他階層,社會消費風氣也相應發生了改變,本質上呈現出上海的城市化、近代化特征。

(二)啟蒙儲蓄理財意識

儲蓄理論自古有之,但中國古代的儲蓄理論主要集中在對“節儉”的闡述方面。由于傳統經濟的自給自足,儲蓄、消費、投資、生產缺乏時空的要求,因此,古代儲蓄理論主要針對消費領域而言,強調節約對個人道德品質修養的提升和對國家政權穩定的作用,沒有更多地涉及經濟增長的儲蓄,而更多的是表達一種經濟價值觀取向[6]70。傳統的儲蓄觀念與近現代儲蓄思想有著本質上的區別,近現代儲蓄思想更多地強調儲蓄在企業發展、社會財富積累、經濟增長等方面中所扮演的重要角色,注重儲蓄增值作用。

《生活》周刊體現出上海市民現代性的理財儲蓄意識。在外資銀行尚未進入中國之前,中國民眾尚未有儲蓄理財的意識,而多有“富者皆窯金于地,置資財于無用”[7]357的傳統觀念。進入20世紀后,大批外資銀行在華設企經營,并在一些報紙刊物上大量刊登金融廣告,使得西方理財儲蓄思想得以迅速擴散,中國民眾由此開始接觸并逐漸接受西方的儲蓄理財思想。作為深受上海市民歡迎的刊物,《生活》周刊不可避免地受此影響,其以“謀求生活問題之解決”為基本要求,刊登的金融廣告時時體現以解決生活需求為導向的目標指向,促進上海市民投資理財更具多元性,例如個人儲蓄、人壽保險、子女教育、房地產投資、股票證券等,出現了“活期”“定期”“整存整取”“零存整取”“整存零取”等新型的儲蓄方式。這些儲蓄方式和理財觀念,都比較典型地反映了近現代上海市民金融觀念由傳統向現代的變遷。

在近代轉型過程中,近現代儲蓄思想繼承了中國傳統儲蓄理論,但更加關注個體的儲蓄行為,適應了近代經濟的發展需要。近現代金融廣告在向市民傳遞新式理財觀念的同時,相應地保留了中國傳統儲蓄思想中“量入為出”“崇儉”等觀念。

(三)喚醒消費情感

鄒韜奮說:“真有生命力的刊物,和當前時代的進步運動是不能脫節的。”[8]87《生活》周刊金融廣告既呈現出上海市民現代化消費觀念,也在消費中喚醒著國人的愛國情感。隨著東北“九·一八”、上海“一·二八”事變的爆發,國內開始掀起抵制洋貨的國貨運動。一些廣告主充分利用這場運動,借助廣告將愛國與“國貨”有機結合起來,向民眾傳播“愛國主義”思想,激發民眾的愛國熱情。國貨廣告作為國貨運動的副產品,雖然處于國貨運動的邊緣,不能構成運動的主體,但國貨廣告不僅用它無處不在的聲音為國貨運動推波助瀾,而且以它特有的話語功能對國貨運動在政治和經濟層面的主張進行沉淀、過濾,通過無聲的宣傳灌輸到國人的心理層面,使之觀念化,道德化[9]182,促使民眾將愛國的心理認同轉化成具體的消費行為。

作為全國的經濟中心和金融中心,近代上海同樣也是中外商戰的主要戰場。20世紀三十年代,正值國貨運動高潮期,社會上充斥著大量帶有政治色彩的國貨口號,許多廣告將其納入廣告話語當中,作為廣告的標題或廣告語。《生活》周刊就存在大量以愛國主義為主題,將愛國主義與民眾具體消費行為相聯系,引導上海市民消費的金融廣告。如第6卷第42期的香港國民銀行廣告以“準備救國!”為標題,提出“國難當前,人人皆有責任。請先節省開支,暫停娛樂。日用必需之品,應購國貨,人人儲蓄財力,準備犧牲,國必不亡!”第8卷第40期中國銀行的廣告是:“國慶莫忘國恥!救國不尚空談!愿本其天職,與國人互相策勵,極力提倡國貨,以塞漏巵;發展實業,以培國本;振興國外貿易,以充國力。”這些廣告將消費國貨與國家興亡相聯系,強調購買國貨等同于愛國,將愛國主義內化到普通市民的消費行為中,愛國主義不再是獨屬于少數英雄人物,而是被世俗化。這些廣告引導普通民眾將愛國行為常態化,不僅可以獲得消費國貨所帶來的具體好處,而且在情感上獲得崇高感與民族歸屬感。

(四)引導青年加強自身修養

近代中國社會上的奢移性消費不僅體現在個人的主觀情感與行為上,而且還體現在上海社會的普遍認同上。由于商品經濟的發展與繁榮,傳統的“重義輕利”的價值觀念在上海逐漸喪失土壤,“功利主義”價值觀念日益成為共識,原有的道德倫理被世俗功利所替代。

為追求商業利益,近代商業報刊往往不太注重廣告內容對社會的影響,如《申報》中關于性的廣告高居其廣告之首,此外還有較多的指導市民追求利益的廣告,但《生活》周刊始終堅持報刊的商業性必須服從事業性這一準則。鄒韜奮曾提出:“廣告價格,以性質分類,如奢移品則取費較日用品為高,婚喪則取費較謀事為高,拒絕大廣告,提倡小廣告,凡不忠實或有傷風化之廣告,雖出重金,亦不為之登載。”[10]115《生活》周刊不僅注重廣告的公益性,而且還認真考慮廣告的內容對社會和讀者的影響,即使是與經濟利益相關的金融廣告,往往也多采用引導青年樹立正確價值觀念的廣告話語。如第6卷第47期的聚興誠銀行廣告:“儲蓄為青年之標準:浪費必致窮之,應當從事節省;賭博實足敗德,應當力求戒除;貯藏既屬良策,應當決心實行;致富欲求捷徑,應當及早儲蓄。聚興誠銀行,漢口歆生路。”這則廣告倡導青年應摒棄賭博、浪費等不良行為,呼吁青年及早儲蓄,充分發揮廣告對青年“促進與指導人生”的作用,引導青年加強修養。

(五)加深“家本位”思想

在中國傳統社會宗法制度下,人們極為注重家庭的建設。西方以個人為中心,東方以家庭為中心,“家本位”思想是中國傳統文化的核心。梁漱溟認為:在中國傳統中,個人一進入社會,“于教學則有師徒;于經濟則有東伙;于政治則有軍臣官民……”,各種“關系,皆是倫理;倫理始于家庭,而不止于家庭”;“更為表示彼此親切,加重其情與義,則于師恒曰‘師傅’,而有‘徒子徒孫’之說;于官恒曰‘父母官’,而有子民之說;與鄉鄰朋友,則互以伯叔兄弟相呼。舉整個社會各種關系而一概家庭化之,務使其情益親,其義益重”[11]72。在社會的轉型進程中,異質文化雖對傳統“家本位”思想有沖擊,但在整個近世上海社會中,家庭仍起著非常重要的作用。

《生活》周刊有較多的金融廣告多次塑造“父母、孩子、老人的幸福場景”,以此向讀者傳遞家庭的重要性,尊重國人家庭倫理情感,加深市民頭腦中“家本位”的思想,如第6卷第35期的浙江興業銀行廣告“家庭幸福,儲蓄常樂”,第6卷第42期的浙江興業銀行廣告“慈愛儲蓄,父母為子女儲蓄教育費,子女為父母儲蓄養老費”等。這類廣告所傳達的“家本位”思想和家庭倫理情感,正是日漸迷失的近世上海市民所尋求的情感依托。

四、結語

廣告不僅是一種經濟行為,也是一種文化行為[12]160。社會經濟形態的變化,會導致社會生活與精神文化的變遷,最終導致城市文化的演變。近現代上海受到西方資本主義經濟與文化的沖擊,本土小農經濟讓位于商品經濟,再加上上海金融市場大多被官僚買辦、帝國列強、封建地主等勢力把控,民族資本只能在夾縫內求生存,整個金融市場呈現出無政府性、分散性、盲目性等特征。受此影響,一些金融機構為追求利益最大化,不惜投放大量夸大收益、隱瞞風險、誘騙投資者和誤導社會公眾的廣告,從而成為影響金融穩定和社會穩定的重大隱患。《生活》周刊不可避免地受到影響,其金融廣告也出現了一些以巨額回報為誘餌來吸引顧客購買金融產品的夸大宣傳。例如,第6卷第11期刊登的廣告是:“一萬元,十年可得,整存整取,上海北京路三十八號中國實業銀行儲蓄部,整存整取辦法,例如一次存入洋三千七百六十八元八角九分十年期滿可得一萬元之整數,詳章函索即寄”;第6卷第31期刊登的廣告是:“一萬元,每月存洋四十六元三角三分,至十年期滿可得一萬元之整數,一次存入洋三千七百六十八元八角九分,十年可得洋一萬元之整數,印有詳章,中國實業銀行。”但不管怎樣,《生活》周刊以其少有的憂國憂民思想,對上海市民積極健康的金融理念的形成起著重要的推動作用,成為了近現代中國最有良知的期刊之一。

注釋:

①本研究文本為1925年(第一卷)至1933年(第八卷)《生活》周刊中出現的每一條金融廣告,不考慮卷與卷之間重復的廣告類型。師范學院學報,2008(6).