以標準之意看待夜景燈光之美

——淺談中國人民革命軍事博物館改擴建工程夜景照明設計

鄧世超,容 浩,張 耿

(中南建筑設計院股份有限公司,湖北 武漢 430071)

引言

北京城市夜景照明是展示首都城市風貌的重要方式,是城市現代化、國際化水平的一個重要標志,也是城市管理工作的一項重要內容。而在長安街這樣一個特殊的區域,既要滿足業主意愿凸顯建筑夜景形象,又要遵循主管部門相關規定融入整體夜景風貌,放眼長安街的夜景似乎總是存在這樣兩難的局面。

1 標準與燈光的藝術美

我國將標準定義為:“在一定的范圍內獲得最佳秩序,對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規則的活動。”可以說標準尋求的是共性,而藝術更多的是發掘個性。藝術,尤其是藝術的美學價值不太可能定出標準,但仍可以梳理共性。美在欣賞者的主觀意識之外,而不在于審美主體的主觀意識之中[1]。問題在于:客觀事物的美是怎樣為人所認識的?人為什么能夠欣賞美的事物,認為它們是美的?這就涉及人與現實的審美關系問題[2]。

有研究人員認為:部分照明工程甚至缺乏創新的意境,無法達到一定的藝術性標準,難以與景觀參觀者形成良好的共鳴[3]。筆者認為是片面的。暫且不論藝術性的標準如何界定,對于照明設計而言,創新的意境和藝術性的表達是否應作為主要評判法則仍值得商榷。

2 本項目的夜景審美需求

2.1 審美構成的現實依據

北京城市夜景照明是展示首都城市風貌的重要方式,是城市現代化、國際化水平的一個重要標志,也是城市管理工作的一項核心內容。長安街更像是一本活的歷史書,沒有哪條街道的夜景如長安街這樣受到重視,不但明確要求各區、縣人民政府具體負責本轄區夜景照明的規劃、建設和管理工作,市政府天安門地區管理委員會等職能部門還將負責長安街及其延長線各有關單位開閉夜景照明設施的通知和督促工作,并具體負責組織、協調和督促天安門地區各項夜景照明工作的落實。鑒于多部門的參與,制定一套切實可行的標準或準則對于城市夜景整體效果把控來說將大有裨益[4]。北京市人民政府辦公廳于1999年和2008年分別頒布《北京城市夜景照明管理辦法》和《北京市夜景照明管理辦法》,對夜景燈光的建設、運行管理、范圍、開閉時間等都作出了詳細的規定。多年來長安街的夜景都在此體系之下不斷更新與延續,都得益于這些經多方研究和反復論證的成果。在此特定條件下,符合長安街夜景燈光之美的“標準”應運而生。

2.2 對“標準”夜景之美的誤讀

對于很多人而言,長安街的夜景的優點和缺點其實是同一個,即是太過于程式化。接近統一的光色配置,相對近似的照明手法,亮得那么標準,標準得那么像包裝,甚至歸咎于政府職能部門過度的干涉。這種對夜景燈光之美的誤解,正來自于我們對標準的輕視[5]。好像標準是被賦予的,標準是沒個性的,而忘記了要達到這一標準,中間所必須翻越的高山大海。

圖1 長安街夜景概覽Fig.1 Night view of Chang’an Avenue

此刻,整齊劃一、整體協調的夜景燈光所傳遞的,除了城市夜景的觀感,更讓人體會到民族大團結和國家凝聚力,而凸顯單體的風格特點此時并不是首要考量因素。正如康德美學理論中的“依存美”,光并不一定是夜景之美的主體[6],中國人民革命軍事博物館改擴建工程夜景照明正是基于對現實生活的審美認知,按照美的規律進行創作的,所表現的是集體的審美觀念。

3 夜景定位及審美標準解析

在中國人民革命軍事博物館夜景照明設計過程中始終堅持“見光少見燈、環境巧融合”的原則,在保持園區建筑和景觀整體風貌的前提下,實現獨具軍事文化特色的博物館夜景照明效果。遵循《北京市夜景照明管理辦法》相關規定以及建國六十周年大慶及長安街夜景現狀后,廣泛參考和研究了世界頂級軍事博物館的夜景照明優秀案例,決定沿用軍事博物館2008年夜景照明方案暖白光色和投光的方式,并以此為標準通過精準控光、分層刻畫,進一步體現博物館建筑挺拔、干練的建筑特點和獨具軍事特色的場所精神。

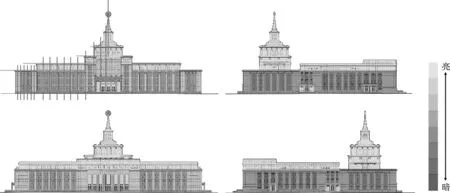

圖2 泛光照明概念示意Fig.2 Conceptual illustration of floodlighting

在充分展現軍事博物館夜景效果和不影響建筑幕墻完整性的前提下,多數燈具都通過巧妙選擇安裝位置、利用裝飾構造及視線角度的遮擋等方法隱藏燈具;頂部軍徽具有非凡的象征意義,采用體積小巧的LED燈具內部安裝,形成熠熠生輝的自發光效果;緊接著由塔樓基部基自下而上分層投射,以均勻的5 000 K白光(后改為4 000 K)體現塔樓高聳的氣勢,配合暖黃色的塔樓窗口內透映襯挺拔的夜景效果,共同烘托頂部軍徽的核心地位;通過層層遞進的層間(塔樓以下、三層以上)投光,呈現出軍博南立面猶如軍人戎裝堅挺領口和寬厚肩膀般獨特的建筑美感;隨后以4 000 K暖白光對一至三層立柱和墻身分別投射,形成層次分明、縱向明顯的光之立柱,使建筑整體光效更加穩固;而在各個入口以3 000 K暖黃光進行重點詮釋,通過橫向的總體亮度分級和縱向的局部亮度變化,呈現不斷匯聚、向上迸發的力度。同時充分考慮人性化設計,在近人尺度的燈具安裝部位通過建筑裝飾構造、燈具裝飾罩、遮光板等方法實現見光不見燈和防止眩光的實用效果。為凸顯建筑在夜景效果中的主體地位,在景觀上采取低空照明的方式,起到烘托的藝術效果;同時考慮到園區道路規劃、建筑布局和夜景照明需求,根據人行和車行動線分析,以滿足功能性照明為主,在此基礎上對局部室外展位和景觀節點進行重點照明設計。一切以融入長安街夜景為標準的基礎上深入展現建筑的夜景氣質。

4 關鍵技術手段及路線

需要注意的是,標準與標準化并不是同一個概念,前者代表技術規范或指標,而后者更傾向于流程和準則[7]。在夜景照明中由于考慮的因素較多,背景光環境也不盡相同,故標準化的設計流程并不一定能夠產出意向標準的夜景效果,關鍵還在于針對性的發現和解決問題,并通過對本項目審美標準的解析,促使項目夜景呈現預期美感。

4.1 燈具優化及科學配光

為了達到既定的設計目標,在燈具選擇上綜合考慮出光效率、燈具壽命、顯色性和造價成本等諸多因素,采用LED與金鹵光源相結合的方式。在遠離地面、安全系數低、維護難度大的照明部位,采用外觀體積小、使用壽命長、功率能耗低的LED光源,提升系統的穩定性和使用周期(如頂部軍徽自發光、三層以上墻身洗墻燈、檐口洗墻燈等);而對于近地近人、維護相對便捷、視覺要求較高的照明區域,則采用光效高、顯色性好的金鹵光源,充分展現建筑材質的色彩和肌理(如主入口、首層立柱及墻身等)。同時對于采用金鹵光源的燈具,通過選用配光設計、電氣設計等方面進一步提升和優化的新產品來達到降低能耗的目的。如首層立柱2007年方案使用了400 W金鹵泛光燈,本次設計則采用150 W金鹵投光燈,提高燈具反光系數和投射角精度,能達到相近照度水平和更佳的照明效果。不僅從設備的開放性、可替換性方面加以限制和篩選,更將施工工藝和措施予以規范[8]。兼顧建造和運營的便利,達成效果和成本的統一。

表1 燈具比選摘要

圖3 光源及配光優化示意Fig.3 Diagram of light source and light distribution optimization

4.2 模擬驗算及耦合論證

為驗證設計的合理性和可行性,利用DIALux照度分析軟件逐點進行了細致全面的照度計算和分析,同時結合建筑外立面施工進度設置多項試燈環節,對燈具設備成組進行現場試驗,并利用照度儀現場測量建筑表皮材料實際著光效果,通過計算和實測兩套數據比對,數據基本耦合。結果表明,在滿足預期夜景照明視覺效果的同時各項照明指標也均符合國家相關設計規范和要求,確保美的意向能夠落地實現。

圖4 夜景照明效果圖Fig.4 Night scene lighting renderings

圖5 實景照片Fig.5 Live photos

圖6 現場效果與計算偽色對比Fig.6 Comparison of site effect and calculation result

4.3 優化控制及機制建立

在后期運營方面,設置智能化控制設計,實現靈活、高效、便捷的自動化控制;并根據《北京市夜景照明管理辦法》的具體要求對博物館夜景照明分為平日、一般節日以及重大節日三個模式。此外整體照明進行回路分控,對回路模塊自由組合,根據需要靈活調整。為后期運營人員進行日常管理維護、及時發現問題提供技術保障,也避免了在重大場合出現突發狀況而產生尷尬。同時建立完善的夜景照明日常檢查和維護工作計劃及合理的夜景照明能耗管理機制,提升系統運行質量和壽命,并引入節能指標核算等方式,進一步優化夜景照明系統運行品質。讓“燈光之美”的展現得到有效延續和保障。

5 結束語

本文依托中國人民革命軍事博物館改擴建工程夜景照明項目的設計和實施經驗,在長安街特定的夜景氛圍下,以標準之意看待夜景燈光之美,歸納出以下幾點感想:

1)善于發現項目夜景的“依存美”,光不一定是夜景之美的主體,而是通過夜景燈光呈現建筑自身的形態美感。

2)敢于正視項目夜景的“融合美”,項目并不一定要成為區域夜景的視覺核心,融入背景光環境,與周邊夜景形成整體視覺亦能實現相輔相成燈光之美。

3)標準、規范的運維帶來可靠和穩定,亦是對夜景燈光之美的有效維系。

4)設計師以個人審美為標準的同時也應重視“集體審美”,繞開大眾參差的審美差異,尋求情感意境上的共鳴。

所以結合項目環境及地域風貌深入挖掘夜景燈光的可能性, 針對項目特性將 “標準”的把控和解讀融入到夜景照明設計當中,并通過對項目審美標準的解析,促使項目夜景呈現預期美感,希望對非創類意夜景燈光項目的美學意境營造有些許啟發。