《珠海市橫琴新區市政基礎設施工程專項規劃》實施評估

但秋君,張 揚

(珠海市規劃設計研究院 廣東珠海 519000)

0 引 言

橫琴新區位于珠海市陸域東南部,珠江出海口西側,東隔十字門水道與澳門緊鄰。作為內地開放度最高的“先行先試”區域和未來的開放島、活力島、智能島、生態島,按照高標準市政基礎設施的建設要求,橫琴新區管委會在新區建設之初的2009年就組織編制了《珠海市橫琴新區市政基礎設施工程專項規劃》(以下簡稱《市政專項規劃》),作為指導橫琴新區市政基礎設施建設的綱領性技術文件。近10年來,橫琴新區按照《市政專項規劃》確定的系統布局,已經實施了包括綜合管廊系統、市政管線等在內的大量基礎設施。隨著橫琴發展定位的進一步提升,結合新時期的要求和土地出讓與基礎設施建設情況,對《市政專項規劃》進行系統評估,繼而提出總體評價意見和規劃修編建議是非常必要的。

1 規劃情況及實施評估

1.1 規劃基礎條件

橫琴新區規劃城市建設用地28.00 km2,規劃總建筑面積3 285.2萬m2,規劃居住人口28萬人,規劃居住用地面積591.2 hm2。近年來,結合新形勢、新需求,在保持發展定位、空間結構、功能分區、生態格局、空間管制方面均延續上位規劃內容的前提下,采取動態維護的方式進行調整和完善,對控規進行適時調整,不斷適應新的項目落地,推進產業發展,不斷深化落實“開放島、活力島、智能島、生態島”的建設目標。

截止到2018年底,橫琴新區已出讓用地約13.4 km2,已出讓城市建設用地5.6 km2(不含H類),占規劃城市建設用地的20%。現出讓已建用地以H9類用地為主(澳門大學、口岸用地、旅游用地等),約占已建總用地面積的63.51%。現已建建筑規模約1 271.36萬m2(不含澳門大學),以旅游及商業、住宅為主,建筑面積約941.60萬m2,占已建建筑規模總量的74.06%。橫琴新區出讓已建用地情況見圖1。

1.2 綜合管廊系統

1.2.1 規劃情況

橫琴新區規劃建設約33 km綜合管廊,形成覆蓋全島核心區的“日”字型環狀綜合管廊系統,全島規劃設置3座綜合管廊控制中心。根據不同路段各單項市政管線規劃情況,綜合管廊分為單艙、雙艙及三艙3種類型共11種斷面形式,規劃有220 kV電力電纜的路段納入綜合管廊單艙敷設或采用電力隧道敷設。

1.2.2 實施評估

按照《市政專項規劃》確定的綜合管廊系統布局,橫琴新區綜合管廊系統已建成,入廊管線為給水、通信、電力(220 kV),預留了中水、冷凝水、垃圾真空管管位,是國內一次性建成最長、入廊管線較多的綜合管廊系統之一。橫琴新區管委會還創新性的制定了《橫琴新區綜合管廊管理辦法》,制定了入廊管理、有償使用、運行監管等規章制度,建立健全長效運行管理機制,為我國綜合管廊的建設和推廣起到了很好的示范帶動作用。

1.3 環衛設施系統

1.3.1 規劃情況

規劃采用垃圾分類收集,在重要地區建設8套真空管道垃圾收集系統,該系統以氣體為輸送載體,生活垃圾分類袋裝投入投放口(室內、室外),進入真空運輸管道,傳輸至中央收集站,再經過垃圾分離器氣固分離及壓縮機壓縮后,由密封的垃圾集裝箱運輸車運至填埋場或垃圾焚燒廠進行最終處置。

1.3.2 實施評估

因缺乏建設指引,國內真空管道垃圾收集系統推行情況不盡理想,橫琴新區垃圾真空管道收集系統暫未實施建設,垃圾收運主要按照“收集站/收集點-轉運站-垃圾處理廠”的收運模式運行。同時,存在垃圾收運設施建設不足、規模偏小等問題,不能滿足垃圾產量增長較快的需要。

1.4 給水排水系統

1.4.1 供水系統

1.4.1.1 規劃情況

規劃采用分質供水:城市自來水達到直接飲用的標準,消防、沖廁、道路綠化及景觀補充利用污水處理廠的中水,做到優水優用、低水低用。飲用水以南區給水廠作為水源,中水以橫琴污水廠作為水源,規劃形成環狀給水管網和中水管網,設置兩座高位水池及加壓泵站。

1.4.1.2 實施評估

南區給水廠現狀已建成規模12.0萬m3/d,規劃控制用地20.3 hm2;南區給水廠通過南琴路南洪段DN1000及洪屏段DN1400、DN1000給水干管經橫琴大橋上敷設的管道輸水至橫琴,島上現已建成“兩縱四橫”環狀給水干管系統;用水量逐年增長,2018年日均用水量5.0萬m3/d,由于高位水池暫未建設,用水高峰時管網供水壓力較大;規劃的中水管道系統也未隨道路同步建設,僅預留了中水管道管位。橫琴新區近幾年用水量情況見圖2,橫琴新區等水壓線分布見圖3。

評估給水系統的實施情況,主要存在以下問題:

一是外圍輸水干管單一,供水保障水平不高。供水水源(南區給水廠)僅可通過南琴路給水干管(南洪段DN1000、洪屏段DN1000及DN1400)向橫琴輸水,橫琴三通道預留有DN800給水管位,但未隨三通道建設同步實施建設,現狀供水干管難以支撐橫琴新區未來用水需求,需加快實施洪灣片區及橫琴二橋輸水干管建設。

二是干管輸水方向單一,島上供水水壓不均。現狀輸水干管僅能經橫琴大橋輸水至橫琴,島上水壓分布呈現東北片區高、西南片區低,服務水頭從橫琴大橋與琴海北路交叉口處的24.8 m遞減至環島西路與長隆大道交叉口處的11.9 m,橫琴島西南片區存在水壓不足的問題。

三是縱向輸水通道不足,不利水量輸送配給。橫琴島縱向輸水廊道主要有環島西路、環島東路、中心大道,其中環島東路現狀管線種類多、管位緊張,中心大道(大橫琴山隧道)未建設給水管道,環島西路成為南部填海區供水的唯一可利用廊道。

1.4.1.3 對澳供水系統

澳門約98%的原水供應由珠海保障,平崗-廣昌水源工程及對澳供水第四管道工程實施完成后,珠海對澳原水供給能力將達到70萬m3/d。第四條對澳供水管道經橫琴向澳門輸水,輸水規模20萬m3/d,可形成多源保障系統。

1.4.2 污水系統

1.4.2.1 規劃情況

根據用地布局和地形分布,將橫琴污水系統分為5個分區(環島北路污水收集系統、港澳大道污水收集系統、橫琴大道污水收集系統、環島西路污水收集系統、環島南路污水收集系統),規劃建設1座污水處理廠、1座污水處理站、7座污水提升泵站。

1.4.2.2 實施評估

按照規劃確定的污水系統布局,環島北路污水干管系統、港澳大道污水干管系統、橫琴大道污水干管系統、環島西路污水收集系統現已建成,污水支管系統隨道路建設正在推進,規劃的7座污水提升泵站現已建成6座。橫琴水質凈化廠及污水處理站暫未建設,通過調水泵站將污水送至南區水質凈化廠集中處理,平均日調水量約3.6萬m3/d。

總體來說,污水管網日趨完善,但處理設施能力不足,提質增效任務艱巨。隨著橫琴新區開發建設的加速及長隆園區的快速發展,污水系統提質增效任務艱巨,需加快實施橫琴水質凈化廠建設。

1.4.3 雨洪系統

1.4.3.1 規劃情況

根據城市規劃用地布局,沿城市河(海)岸線布置防洪堤防,形成封閉的防洪(潮)系統,以抵御風暴潮與外江洪水,堤防頂部最低標高按3.70 m(百年一遇黃基潮位3.07 m加0.6 m安全超高)控制。規劃構建形成“水庫防洪-截洪溝-城市水系-防潮堤防”防洪潮系統,建立完善的“高水高排、低水低排、低洼區域強排”的排水防澇體系。天沐河按照“5年一遇潮位+50年一遇暴雨”設防,區內截洪溝、排洪渠分別按照25年一遇、50年一遇的標準設計,雨水管渠排水能力保證3年一遇降雨不發生檢查井溢流,區域內澇風險較低。自然村內設置排澇泵閘,暴雨季節進行強排。

1.4.3.2 實施評估

橫琴新區外江堤防為近年新建或改建,按照原來的潮位數據達到百年一遇設防標準(路堤標高3.7~4.3 m,防浪墻標高3.7~4.5 m)。近年來,由于極端天氣日益增多且珠海先后多次遭受臺風威脅,馬騮洲水道沿線堤頂標高需結合新的潮位數據進行復核調整。排洪渠親水空間及生態化元素略顯不足,部分已建渠道多為直立擋墻結構,無一級親水平臺,渠頂與常水位高差過大。

1.5 總體實施評價

《市政專項規劃》規劃內容與工程建設銜接緊密,規劃落地性強;按規劃實施建設的綜合管廊系統具有較明顯的先進性,起到了較好的示范帶動作用;同時,橫琴新區能夠做到嚴格實施規劃管理,規劃的市政設施系統得到了有效實施,較好地保障了橫琴新區的開發建設。

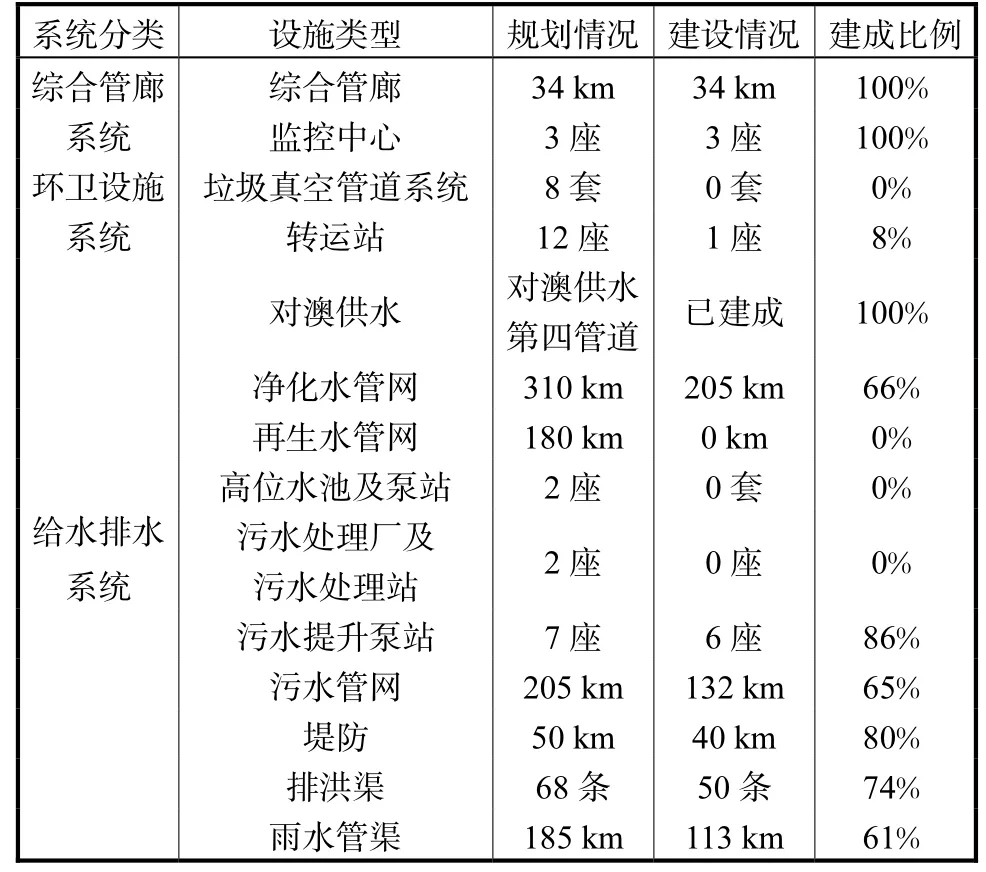

橫琴整體開發建設規模與規劃預期仍有一定差距,實際市政負荷需求與規劃匹配性不強;規劃的污水處理廠、中水系統、垃圾真空管道系統等未同步實施建設。橫琴新區市政設施規劃建設情況見表1。

表1 橫琴新區市政設施規劃建設情況Tab.1 Planning and construction of municipal facilities in Hengqin New Area

2 規劃修編建議

2.1 落實新時期的要求

落實粵港澳大灣區規劃綱要,切實保障澳門發展需求,規劃重點要做好與澳門的交通銜接,以及對澳供給系統,預留好澳門發展所需市政設施及廊道空間,確保對澳供給系統安全和穩定;面向橫琴與澳門深度融合發展需求,與橫琴南部填海區、橫琴一體化新拓展區深化規劃相銜接,預留重大市政管線廊道空間。

推行優質供水,提高供水水質標準,為將來對澳供應凈化水做好準備。建設橫琴污水處理廠及中水系統,提高中水利用率。按照海綿城市建設要求,全面打造生態島海綿系統。按照濱海城市防災減災的要求,提升生命線系統防災標準,完善應急保障體系。

2.2 提升市政系統效能

2.2.1 提高市政設施應對發展不確定性的能力

城市重要區域趨于高密度、高強度開發,各項市政系統布局及規模需充分考慮未來發展的不確定性,市政管網系統布置要考慮一定的彈性系數;統籌考慮各項市政負荷供給通道,保障220 kV電力電纜、輸水干管、輸氣管道等主干生命線的實施管位。

2.2.2 探索集約建設模式,推進市政設施融合

強化市政設施集約整合,構建“集約化、智能化、景觀化、綜合化、生態化”的綜合布局,打造市政設施綜合體,提高土地利用效率。

以集約高效利用土地資源為出發點,積極探索市政設施集約化布局,開展對環衛、停車、電力等設施的整合,不斷采用新理念、新技術,總結規劃實踐中的經驗和教訓,力爭形成可推廣、可復制的建設模式。

2.2.3 完善垃圾收運體系

制定真空垃圾收集系統設計、建設標準,突出真空垃圾收集系統關鍵性內容和技術性要求,以更好地指導和規范真空垃圾收集系統的規劃建設;推行垃圾分類制度,遵循減量化、資源化、無害化原則,加快建立分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的垃圾處理系統;推進生活垃圾收運體系與再生資源回收利用體系的有效銜接[1],提高設施運行管理水平。

2.3 完善市政設施布局

《市政專項規劃》基于2010版控規編制,控規歷經2012年、2014年、2015年、2017年幾輪滾動維護調整后,規劃指標有較大變化,且增長呈非均布特性,亟待結合最新規劃校核各項市政設施承載能力。橫琴南部填海區的市政管線和交通通道主要從本島通過,需系統校核南部填海區的市政負荷需求,統籌考慮市政設施布局以及主干管線的路由,系統校核各項市政設施布局及規模,優化、調整市政設施規模和布局,提質挖潛,為橫琴本島及南部填海區發展提供可靠的市政設施保障。

2.4 推進智慧市政建設

地下空間高強度開發,地下交通出入口復雜,地下管線種類多,涵蓋給水、再生水、污水、雨水、電力、通信、燃氣、供熱供冷,地下空間資源高度緊張,需在高度集約的空間內完成主干管線路由選擇,有效協調與地下空間的豎向控制,亟待建立城市級地下管線空間模型,精細管控市政管線路由及豎向。

考慮未來排水系統信息化管理的發展方向,綜合運用地理信息GIS、物聯網、在線監測、模擬分析、智能控制、系統集成等技術,以問題為導向,以效能指標為指引,搭建排水系統一體化管控平臺,實現排水業務的數字化、精細化管理[2]。

3 結 語

橫琴新區市政基礎設施歷經十年建設,積極探索運用新理念、新技術,引導市政基礎設施向集約、智能、綠色、低碳的方向發展。規劃統籌綜合管廊系統、環衛系統、水系統等方面,著力構建布局合理、設施配套、功能完備、安全高效的市政基礎設施體系,較好指導了橫琴新區各項市政基礎設施的建設,為橫琴新區發展提供了強有力的市政基礎設施保障。

城市市政基礎設施是新型城鎮化的基礎,需堅持先規劃、后建設,發揮規劃的控制和引領作用[3]。市政基礎設施規劃要積極探索市政設施集約化布局,不斷采用新理念、新技術,總結規劃實踐中的經驗和教訓,力爭形成可推廣、可復制的建設模式。■