煤礦井下大斷面切眼支護方案的研究

許艷偉

(山西高河能源有限公司,山西 長治 047100)

1 概況

高河能源有限公司主采煤層平均厚度6.4 m,直接頂以泥巖為主,厚度為2.7 m,基本頂以粗砂巖為主,平均厚3.1 m,巷道的底板以泥巖為主,平均厚度為4.2 m,煤層中含有2 層夾矸。采用的綜采煤巷切眼寬9 m,高3.4 m,一般采用U 型鋼支撐、工字鋼三節棚支護結構。由于圍巖穩定性差、切眼跨度大,通過增加支護密度和支護結構強度來保證切眼支護的安全性。目前井下常用的錨桿長度為3.0 m,各個錨桿間的間距采用了0.8 m,整體的支護密度大,巷道支護效率僅22 個循環/月,而且支護成本高達3260 元/m,嚴重影響了煤礦井下巷道支護效率和經濟性,因此迫切需要對現有的支護方案進行優化,在保證支護可靠性的情況下提升支護效率,降低支護成本。

2 巷道支護參數確認

針對傳統全面永久加強支護時所存在的支護效率低、穩定性差的情況,提出“錨桿+錨網+錨索”綜合支護的方案[1-3],利用錨桿和錨索支撐操作便捷、轉運方便等特點,進行重點加強支護。在支護時根據巷道頂板受力分析結果,應該將支護的錨桿形成一個“組合拱”,縮小頂板的跨距,使支護結構具有較強的自穩定能力和承載能力,充分發揮支護結構整體的支護效能。

傳統支護方案中,對大斷面支護結構參數的選擇通常是依靠經驗,沒有明確的標準,因此經常導致支護結構密度大,遠超支護需求,雖然穩定性較好,但是效率低,支護成本高。高河能源從不同支護參數對支護強度影響入手,通過實際支護驗證,獲取了最直接的試驗參數,為支護參數的選擇提供了依據,目前已經在高河能源形成了一個完整的參數選擇標準。

(1)錨桿長度對巷道圍巖變形情況的影響

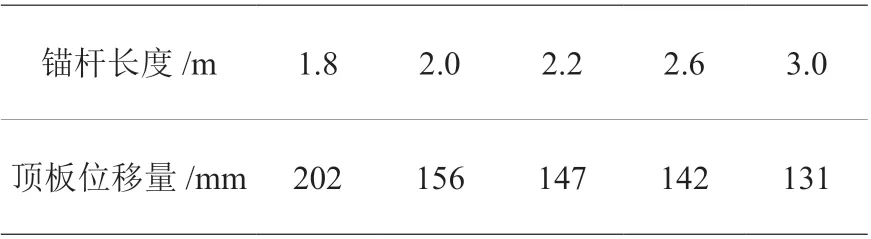

錨桿長度對巷道圍巖變形情況的影響如表1 所示。隨著錨桿長度的增加,頂板位移量逐漸降低,但當錨桿長度超過2 m 后頂板變形量下降的幅度大幅降低。

(2)錨桿間距對巷道圍巖預應力影響

錨桿支護形成后會在圍巖內形成一定的預應力,圍巖內部預應力越大,其抵抗礦壓波動的能力越強。根據在高河能源井下的實際測量,采用長度為2 m 的錨桿,不同間距下的巷道內圍巖變化如圖1 所示。

表1 不同錨桿長度對巷道頂板變形量影響

圖1 不同支護間距下圍巖應力變化趨勢

由實際測量結果可知,隨著支護間距的增加,巷道圍巖內的預應力逐漸降低,其穩定性越差。當支護間距為0.9 mm 時能夠取得較好的平衡,兼顧支護穩定性和支護效率。

3 切眼支護方案

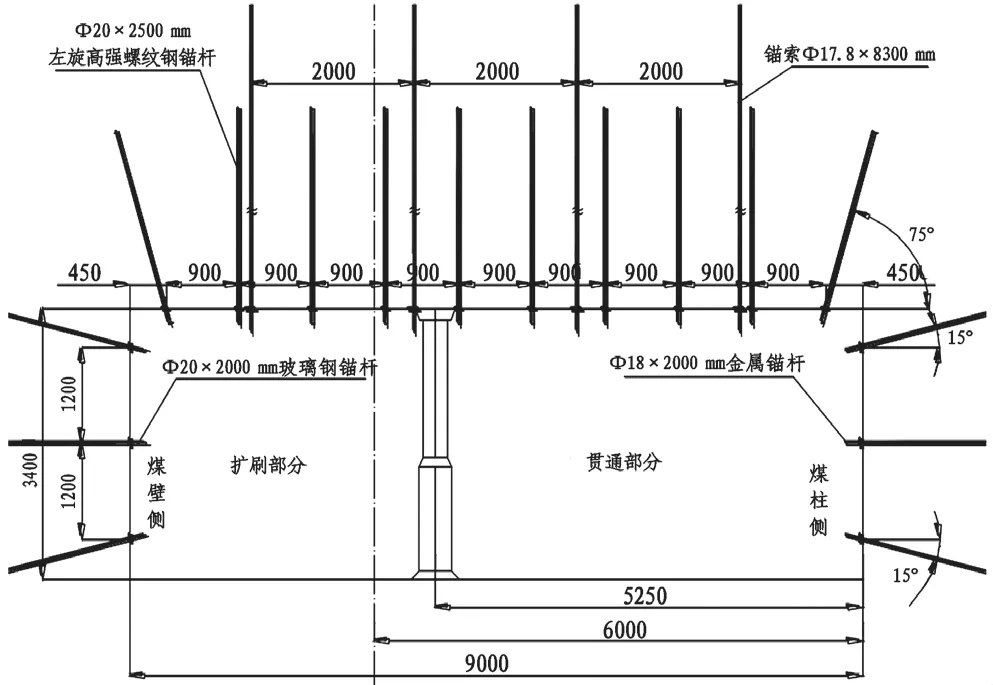

根據切眼結構,大斷面切眼頂板支護時以錨桿支護為核心,錨桿間距設定為0.9 m;以錨索支護為輔助,各組錨索在布置時采用3+4+3 的均勻分布式結構,錨索間距設定為2 m,排距為1.8 m。幫部錨桿支護,間距為1.2 m,每排3 根錨桿。錨桿直徑18 mm,長2 m,錨索直徑17.8 mm,長為8.3 m。

錨桿索支護完成后,在擴刷幫處約0.75 m 處設置一組液壓支架,各個支架間的距離設置為1 m。在進行切眼支護時采用了分層支護方案,首先對切眼寬度的2/3 進行支護,支護完成并形成一個穩定的支護體后,再在兩側進行切眼擴充。對擴充區的支護采用單排錨桿,每排3 根,錨索布置時同樣采用單排布置結構。在煤壁側進行支護時,采用直徑為20 mm、長度為2000 mm 的錨桿[4]。為了防止在支護和使用過程中出現落石,在切眼易出現碎裂的位置設置孔徑為30 mm 的雙層錨網防護,有效防止落石傷人現象。新的支護結構如圖2。

該切眼支護方案充分利用了巷道頂板簡易梁模型分析結果,以降低切眼斷面跨距為主要目的,結合大斷面切眼的情況,以錨桿和錨索綜合支護為核心,分層支護,有效降低了支護工作量和支護成本。根據實際驗證,相同情況下,巷道支護效率由最初的22 個循環/月,提高到了25 個循環/月,支護效率比傳統支護模式提升了14.2%以上。支護過程中的支護成本由3260 元/m,降低到了目前的2 692.76 元/m,綜合支護成本降低了17.4%。

圖2 大斷面切眼支護結構

4 支護效果分析

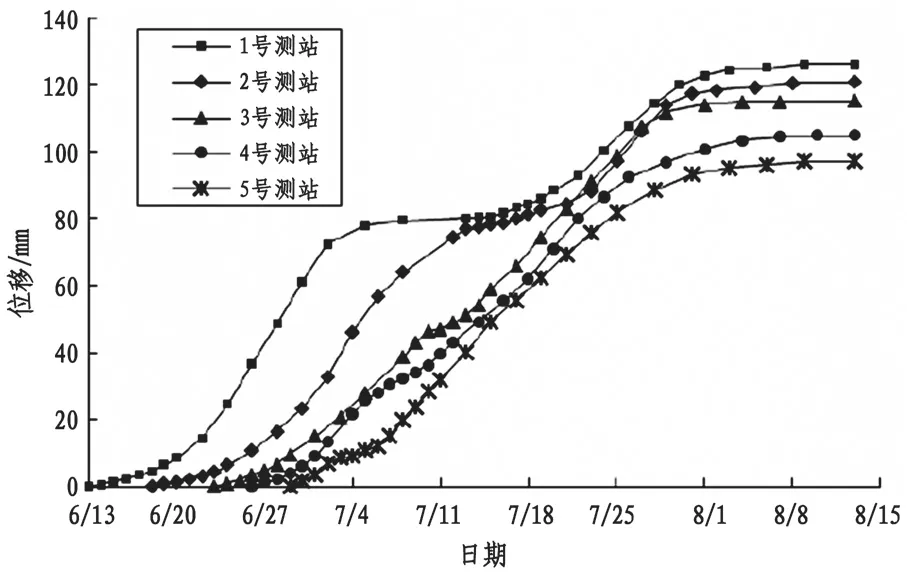

煤礦井下大斷面切眼跨距為9 m,屬于典型的大跨距切眼,在切眼附近設置5 個監測點,1 號監測點位于切眼中間,5 號監測點位于切眼邊緣,每個監測點處設置一個位移傳感器,對切眼使用期間的巷道圍巖變化情況進行監控。各個監測點的圍巖變化情況如圖3。

圖3 不同位置圍巖位移變化情況

由圖3 可知,隨著監測時間的增加,各個測點的圍巖位移均逐漸增大,約50 d 后位移變化情況趨于穩定,最大圍巖變化量約為130 mm,位于頂板的中間位置,比優化前的370 mm 降低了約64.9%,顯著降低了圍巖的變形量。

5 結論

(1)井下切眼頂板受力情況下的撓度變形量和切眼跨距成正比,因此為了確保井下巷道的穩定性,需要對頂板進行加強支撐,降低頂板的切眼跨距。

(2)采用“錨桿+錨網+錨索”綜合支護的方案,利用錨桿和錨索組合支護初撐力大、支護操作便捷、轉運方便的特點,進行重點支護,利用錨網對重點落石區域進行保護,防止出現安全事故。

(3)新型支護方案有效降低了支護工作量和支護成本,根據實際驗證,相同情況下的支護效率比傳統支護模式提升了14.2%以上,綜合支護成本降低了17.4%。

(4)優化后最大圍巖變化量約為130 mm,位于頂板的中間位置,比優化前降低了約64.9%,顯著降低了圍巖的變形量,提升了切眼的穩定性。