蘇軾詩詞中的勞動贊歌

☉楊 雨

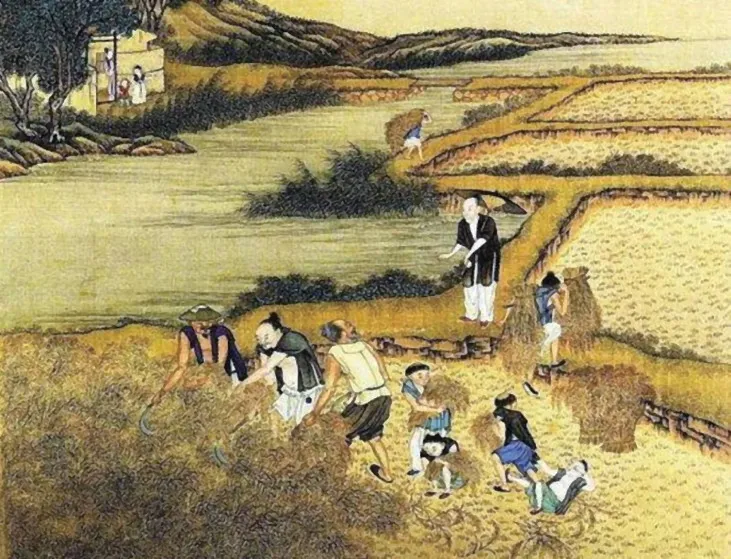

從《詩經》開始,勞動是詩人們關注民生疾苦的重要窗口,勞動帶來的甘苦滋味、哀樂情緒成為中國古詩詞的主題之一。在“五一”勞動節來臨之際,漫卷詩書于蘇軾詩詞中,勞動人民的身影在他筆下呈現出一種獨特美麗。

元豐元年(1078年),蘇軾調任徐州知州次年,徐州遭遇春旱,蘇軾去城東石潭祈雨,寫下《徐州祈雨青詞》和《起伏龍行》。詩中描述徐州大旱的情景:“東方久旱千里赤,三月行人口生土。”大概是心誠則靈,祈雨后不久,徐州普降甘霖,旱情緩解,百姓生活恢復正常。

此后,蘇軾一連寫下五首《浣溪沙》,反映恢復正常生產生活之后的徐州,尤其是農民雖然艱苦卻也充滿歡樂的勞動生活場景。第四首尤其膾炙人口:

簌簌衣巾落棗花,村南村北響繰車。牛衣古柳賣黃瓜。

酒困路長惟欲睡,日高人渴漫思茶。敲門試問野人家。

當蘇軾信步走進一個小村莊,迎接他的是一連串動態的聲音,先是簌簌飄落的棗花,這是來自自然的天籟之聲;接下來的“村南村北響繰車”就是人的活動制造出來的聲音了。“繰車”即繰絲車,是從蠶繭中抽絲出來的一道工序,“村南村北”當然只是一種互文見義的寫法,并不是只有村子的南邊和北邊有繰車運轉的聲音,而是指整個村莊到處都傳出繰車不停工作的聲音。

“簌簌衣巾落棗花,村南村北響繰車。牛衣古柳賣黃瓜。”簡簡單單三句詞,從鄉村的自然風光到村民的勞動生活,最后落到了村莊最簡單的“旅游服務業”。最后一句畫面感極強,我們仿佛看到一位穿著簡樸的鄉民坐在古柳樹下,面前擺著一籃子剛摘下不久的新鮮黃瓜,鄉民則倚著樹干——對鄉民來說,賣黃瓜不是他的主要收入來源,只不過正好是黃瓜成熟的季節,又還沒到農忙之時,趁閑賣掉一些家里吃不了的黃瓜,貼補點兒家用。所以他并不像集市里的專業小販一樣,賣力地吆喝推銷,而只是在樹蔭下乘著涼,甚至半閉著眼睛打著盹兒,有路過的行人口渴了,買一兩根解解渴,如此而已。

詞的上半闋為我們營造了一個既繁忙又寧靜的勞動場景,而蘇軾作為父母官的欣慰也暗含其中。勞動的繁忙說明老百姓的經濟來源是有保障的,村莊的整體經濟狀況是比較穩定的,隨性隨意的狀態說明老百姓的生活頗有安全感。

詞的下半闋則講述了“蘇市長”微服私訪的個人感受。夏日中午,蘇軾在鄉村小道上走得又熱又困又累,幾根黃瓜吃下去還是不解渴,只想大口大口灌幾碗涼茶痛快一下。于是他信步走到一戶農家門口,敲敲柴門“試問野人家”。在古代的語境中,“野人”指農夫、居住在村野里的村民。蘇軾曾說,他出身于農村,原本就是個“田間野人”,所以當他隨意敲起一扇柴門時,是真的把“野人”當成了“家人”。

當蘇軾漫步在自己治下的小鄉村,聞到農家煮蠶繭的香味彌漫整個村莊,看到生長茂盛有望豐收的農作物,聽到村民們一邊勞動一邊閑聊的歡聲笑語,親身體會到農民簡樸甚至有些辛苦的生活,那種與田園生活的親近感讓他陶醉其中。雖然身為“使君”,但他從未忘記自己起于鄉村田野,無論是居廟堂之高,還是處江湖之遠,在蘇軾的文字中,一直閃亮著勞動人民勤勞質樸的美好身影。