裝備之翼

拍攝星野的主要器材

星野攝影不是憑空創造,而是用更加敏銳的感光技術,突破人類的視力極限,還原宇宙真正的樣子。很多星野攝影作品里的銀河呈現出繽紛的顏色和細節,大多數情況下不需要懷疑,它們都是用科學的方法拍攝出來的銀河本來的面目。而所謂的科學拍攝方法,其實就只依賴一個途徑:保證通光量,充分曝光。

充分曝光的結果由3個參數來決定:相機感光度、鏡頭光圈、曝光時長。

影響照片畫質的參數是相機感光度,它反映的是相機對光源的敏感程度,感光度越高,相機就會越敏感,但對錯誤的躁點信號也會同樣敏感,信噪比就會越低。所以如果畫面足夠亮的話,用越低的感光度拍攝越好,這樣畫質就會更好。

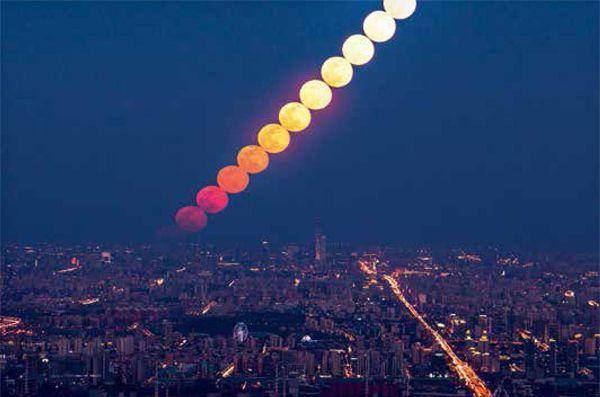

北京月升串,佳能EOS 6D,EF200mm f/2 8L Ⅱ USM,f/6.3,1/100秒,ISO 2000 公爵攝

地球的影子,佳能EOS 6D,CELESTRON 4SE,1325mm,f/13,1/250秒,ISO 800 公爵攝

2.16米反射望遠鏡與月升,佳能EOS 5D Mark Ⅳ,CELESTRON 4SE,1325mm,f/13,1/500秒,ISO 1600公爵攝

聆聽宇宙的9米天線,佳能EOS 6D,適馬35mm F1.4 DG HSM|Art 012,f/1.4,5秒,ISO 6400公爵攝

地熱星空,佳能EOS 6D,適馬20ram F1.4 DG HSM|Art O15,f/1.4,10秒,ISO 1600 公爵攝

仰拍星空,佳能EOS 6D,適馬50mm F1.4,f/2.8,30秒,ISO 3200 公爵攝

如果要降低感光度并且達到同樣的曝光量,可以通過增大鏡頭光圈來實現。鏡頭光圈好比人類眼球的瞳孔,體現的是鏡頭在單位時間內的進光量。光圈越大,進光量就越多,對感光度的需求就越低。

降低感光度的另一個途徑是延長曝光時長。我們看到的許多星光都是經歷了成千上萬年才到達地球的,這些微弱的光源需要用非常敏感的元件來捕捉,捕捉的時長往往需要持續幾秒甚至更長。經過長時間累積的光會得到清晰的成像,曝光越長,成像就越亮。

但是曝光時長有一個限度,因為我們頭頂的星空是在不停旋轉的,曝光時間如果太長,星星就會變成星軌,銀河也會糊成一片。這個限度主要取決于鏡頭的焦距,因為在不同焦距的鏡頭視野里,星星在單位時間內移動的距離是不同的,所以容許的曝光時間也不同。

大家普遍用一個公式來計算焦距和容許曝光時長的關系:

容許曝光時長=500/鏡頭焦距。

從這個公式可知,焦距50毫米的標準鏡頭,容許曝光時長只有10秒;而14毫米的廣角鏡頭,容許曝光時長超過了30秒。所以如果用一只廣角大光圈鏡頭,需要設置的感光度就會比較低,信噪比就更高,照片畫質就會更好。所以高感性能好的相機配合廣角大光圈鏡頭,是很多星空攝影師的選擇。

在品類眾多的拍攝裝備中,相機和鏡頭只是核心,還有很多配合它們使用的器材,但這些器材的主要目的基本都是為了保證優質成像的順利實施。

一個長曝光所不可或缺的保障是穩固的支撐系統,即相機云臺和三腳架。相機用快裝板和云臺連接,云臺則承載相機并調節方向以達到取景構圖的目的。大多數云臺是一種可以快速定位的球形云臺,也有支持在微小范圍內精細調整的兩軸、三軸云臺。三腳架是用來支撐云臺和相機等所有設備的支撐系統,好的腳架要防風防震,它和云臺的穩固性能保證了長曝光的過程中不會受到外界的干擾而震動。

另一個避免相機震動的方法是使用遙控或定時快門。這類快門也是實現自動拍攝的必須裝備。比如星空延時攝影,攝影師需要使用相機的機內間隔拍攝來實現,也可以借助一些外裝的快門設備來操作。外裝快門設備也能在拍攝延時的同時,用手機軟件來干預拍攝參數,從而實現對例如日夜轉換這樣復雜延時的調整。

莊凱大全塔月升,佳能EOS 6D,EF200mm f/2.8L Ⅱ USM,f/2.8,2秒,ISO 3200公爵 攝

如果我們想要追求更好的畫質,或者拍攝一些特別暗的天體,可以使用一種叫做星野赤道儀的跟蹤系統。星野赤道儀又叫追星儀、攝星儀,其原理是帶著相機和鏡頭跟隨星空而移動,讓畫面保持靜止,從而不受曝光時長的限制。星野赤道儀的自身精度與承重是兩個選擇標準,精度決定了跟蹤的準確度,承重則反映相機和鏡頭這些附屬物的重量對赤道儀運轉的精度影響。一個精度和承重都達標的赤道儀,配合高超的使用技巧,才能讓鏡頭精準地跟隨星空。

另外一類裝備也是星空攝影師比較常用的,即供電系統。星空攝影經常需要在酷寒的環境下野外作業數個小時,這種情況下如何給相機供電是一個很大的考驗。常用的解決方案不是多準備一些電池,就是用假電池來代替供電。假電池的外形與電池相同,可以放進相機的電池倉,另一端與外部的一個供電設備(充電寶或者蓄電池)相連接,以實現給相機供電的目的。用假電池可以使供電時間延長數倍,實現在零下幾十攝氏度的環境內徹夜拍攝。

此外還有一些小的部件,比如可以在一定程度上減輕光害的濾鏡、在濕冷環境下防止鏡頭起霧的導熱帶、快速有效清除鏡頭以及相機傳感器上灰塵的氣吹、夜間用來照明卻不影響暗視力的紅光頭燈,等等。它們都是在實踐中一點點發明出來的,各種設備不勝枚舉,各有其用,解決的問題卻只有一個:如何在各種環境下,高效地實現科學攝影。

(責任編輯:王羽涵)