脫貧攻堅在西藏的生動實踐

文| 本刊記者 李 媛

在精準扶貧、精準脫貧實踐中,西藏人民迸發出蓬勃的內生動力,并不斷鞏固脫貧成果、大力實施鄉村振興。

1951年西藏和平解放時,當地貧困發生率高達80%。隨后幾十年,國家針對西藏的深度貧困問題實施了綜合性的援助行動,貧困人口數量持續減少。盡管如此,到2012年時,西藏的貧困發生率仍為26%,60多萬人處于貧困狀態。

自2012年以來,中國政府將消除貧困作為優先工作,突出強調“精準”原則,不斷探索創新減貧手段。2019年底,西藏自治區政府宣布全區74個縣的62.8萬貧困人口人均純收入從2015年的1499元人民幣增加到2019年的9328元,全部實現脫貧。

在精準扶貧、精準脫貧實踐中,西藏人民迸發出蓬勃的內生動力,并不斷鞏固脫貧成果、大力實施鄉村振興。

從貧困鄉到小康村

地處偏遠的西藏山南地區隆子縣扎日鄉因為保存完好的原始生態環境,入選西藏首批風景名勝區。然而過去守著天然旅游資源的扎日鄉,卻因為道路、水電、房屋等基礎設施落后,成為無人問津的深度貧困鄉。

貢覺曲珍,是土生土長的扎日鄉人,畢業多年后成為鄉長,見證了脫貧攻堅給家鄉帶來的巨大變化,“如今村民們搬出危房住上了安居房,家家戶戶通了電,從隆子縣到扎日鄉的柏油路,過去七八個小時的路程縮短到了三個多小時。”貢覺曲珍說。

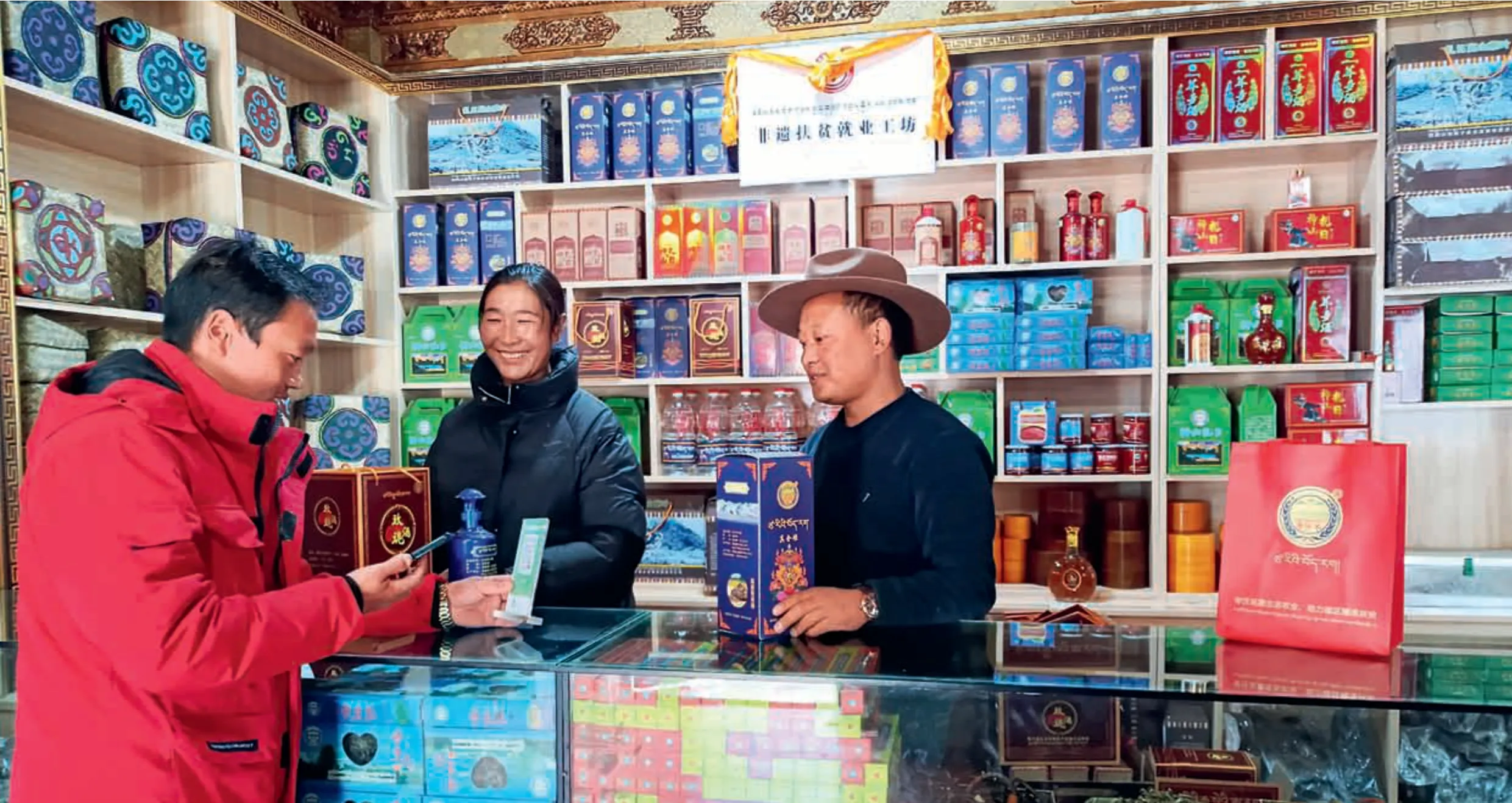

2018年,扎日鄉的農牧民通過務工和國家邊境補貼實現了全鄉脫貧。脫貧后的貢覺曲珍帶領鄉親們在海拔2700多米的青藏高原上種植茶葉,發展傳統的藏白酒、藏香、竹器加工等產業。

“鄉里的茶園已經有200多畝,2020年第一批培育的高山古茶葉生產出成品,銷路不錯。今后打算逐年擴大種植面積,穩扎穩打,不盲目擴張。”貢覺曲珍謀劃著下一步鄉村振興路。

藏白酒廠的經濟效益更為可觀。致富帶頭人平措多吉告訴記者,為了迎合市場多元化需要,2021年他利用扎日鄉特有的野玫瑰果資源,研發了一款玫瑰酒,深受年輕消費者喜愛。

“現在我們扎日鄉已經是遠近聞名的邊境小康村。房子建得漂亮,幼兒園、醫院基礎設施健全,還有產業園可以增收致富,所以鄉里的年輕人都愿意留在家鄉工作生活,很少有出去打工的。”貢覺曲珍介紹說。

從貧困鄉到小康村,從荒山坡到產業園,扎日鄉的發展路徑是西藏減貧實踐的一個縮影。西藏自治區從現實區情出發,把發展生產作為脫貧之本,把易地搬遷作為治貧之要,把教育支持作為治本之策,把生態扶貧作為惠民之舉,把社會保障作為兜底之法。“西藏的減貧路徑既有與全國其他地區類似的做法,也有很多創新與探索,值得肯定。”中國藏學研究中心歷史所原所長、研究員張云評價說。

擺脫貧困的秘訣

扎日鄉推進家庭旅館試點,經過培訓,20個家庭旅館正式營業

中共十八屆五中全會鮮明提出要堅持以人民為中心的發展思想,把增進人民福祉、促進人的全面發展、朝著共同富裕方向穩步前進作為經濟發展的出發點和落腳點。

游客正在使用微信掃碼支付

一直以來,有關扶貧的理論基礎、扶貧的具體措施等問題,學術界長期有意見分歧。從全球范圍看,減貧效果并不理想,且進度緩慢。2015年,習近平總書記在中央扶貧開發工作會議上強調“必須堅持精準扶貧、精準脫貧”,提出了精準扶貧的概念。隨后,他針對扶貧開發工作提出“六個精準”的基本要求,即堅持扶持對象精準、項目安排精準、資金使用精準、措施到戶精準、因村派人(第一書記)精準、脫貧成效精準。著力解決扶持誰、誰來扶、怎么扶、如何退等“四個問題”。精準扶貧為西藏減貧成功提供了政策保障。

扎日鄉全境總面積578平方公里,常住人口593人。脫貧攻堅初期,貢覺曲珍帶領鄉干部對全鄉常駐人口進行100%入戶走訪,精準識別真正的貧困人口,在調查研究的基礎上,為每個貧困村、貧困戶量身定制減貧方案并付諸實施。“我們分析每個貧困戶的致貧原因,勞動力狀況、可能的增收途徑等,與村民共同協商,確定村莊產業發展思路,確定發展什么樣的合作社,然后給予資金扶持和其他幫助。”2020年,扎日鄉建檔立卡貧困戶人均年收入超過12000多元。

聯合國秘書長古特雷斯曾高度肯定中國的減貧方略。他指出:“精準減貧方略是幫助最貧困人口、實現2030年可持續發展議程宏偉目標的唯一途徑。”

當然,西藏的減貧經驗還離不開結合當地自然環境和經濟社會特點制定出的一系列因地制宜的具體措施。西藏地處青藏高原腹心地區,是重要的國家安全屏障和生態安全屏障,是亞洲水塔,全球氣候調節器。由于自然和歷史的雙重因素制約,西藏是全國最大的集中連片深度貧困區,基礎設施建設及教育、醫療等民生事業發展相對滯后,宗教信仰氛圍濃厚,信教群眾脫貧致富的內在動力不足。由此,西藏制定出了“堅持生態保護第一原則,改善基礎設施條件,扶智和扶志雙結合,大力發展文化產業”具體措施,取得了良好效果,就像扎日鄉發生的變化。

扎日鄉打造高原特色茶園

此外,西藏還不斷創新減貧理論與扶貧實踐,構建脫貧攻堅新機制。根據西藏農牧民受教育水平低,遠離中心市場等特點,注重發揮村級組織和農民合作社作用,通過集體力量帶動貧困戶脫貧。帕那村是西藏北部草原地區的一個牧業村,全村246戶,有65戶貧困戶。帕那村的傳統生計模式主要是放牧,將剩余的畜產品如活體牛羊、牛奶等出售給商販。由于草場面積有限,很難擴大畜群規模,加之人口快速增加,單純依靠傳統畜牧業收入微薄,已使許多牧民家庭陷入貧困。2017年,帕那村成立了特色畜產品專業合作社,一方面全村的草場、牲畜通過入股方式,實行集約化經營,牧業生產所需勞動力大大減少,許多牧民可以外出就業;另一方面通過合作社方式開展工業化養殖,并開辦了乳制品(鮮奶、酥油、酸奶)加工廠等,實現規模化經營,打造市場品牌,提升了畜產品價值。

中國藏學研究中心社會經濟研究所所長扎洛介紹,正是因為看到發展合作社對西藏減貧工作的積極作用,2016年以來西藏自治區政府大力扶持合作社發展,到2019年底,共建立13726家農村專業合作社,16.5萬個家庭加入合作社,貧困人口年均收入接近1萬元,說明這項政策是成功的。

按照中國政府最新的發展規劃,到2035年西藏農村要初步實現現代化。扎洛認為發展合作社不僅是西藏減貧行動中的重要經驗,也應該成為未來實現共同富裕目標的重要手段。

為國際減貧事業增加信心

西藏的減貧實踐使廣大農牧民的可支配收入從2015年的8244元,增長到2019年12951元,增長了57%;貧困人口的收入從2015年的1499元增加到2019年的9328元,增長了522%;消除了絕對貧困,西藏人民的生活水平大幅提升。

西藏的脫貧攻堅取得了全面勝利,不僅在中國的減貧事業中具有重大意義,同時也具有重要的世界性意義。西藏當雄縣脫貧增收的經驗,寫入了2016年聯合國開發計劃署的《2016年中國人類發展報告》。

扎洛介紹說,與西藏具有類似自然環境和經濟社會特點的世界其他地區多數都是深度貧困區,比如喜馬拉雅山區、安第斯山區、東非高原等。如何改善這些地區居民的福利條件,擺脫貧困,走向現代化,是長期以來困擾國際社會的難題。二戰以來,在世界銀行、聯合國等機構的引領下,發展中國家和發達國家攜手合作,為解決貧困問題進行了大量探索,取得了不少成績,但也有一些深層次的問題還沒有找到有效的解決方案,國際減貧成效與人們的預期還有較大差距。中國的脫貧攻堅,特別是在西藏這樣集中連片的深度貧困地區消除絕對貧困,給全球反貧困進程做出了重大貢獻,極大地提振了人們的信心。

“立足于中國的扶貧經驗,立足于西藏的脫貧實踐,中國智慧、中國方案對國際社會的價值日益彰顯。那些希望加快發展、獨立發展的國家,都可以從中國的扶貧經驗中獲得啟示。事實上,多數發展中國家期待中國為世界和平和發展做出更多貢獻。中國也正在為解決全球性重大問題提供新的理念、新的方案。”扎洛說。