農業遠程監測系統在小麥新品種鹽麥1 號選育中的應用

郭 紅,李進永,李 玲,費新茹,許 業,趙呈明,徐一騰

(江蘇省鹽城市鹽都區農業科學研究所,江蘇鹽城224011)

近年來,隨著信息化技術運用快速發展,農業遠程監測系統技術日益成熟,并廣泛應用于農業生產中,可基本實現精細化農業生產與宏觀化監測相結合的目標[1-6]。為了深入探討農業遠程監測系統在作物品種選育中運用的可行性,2016 年鹽城市農業信息中心與鹽城市鹽都區農業科學研究所緊密合作,在小麥育種試驗基地科學部署氣象及土壤監測設備、作物生長監測設備、病蟲害監測設備、視頻監控設備等,對小麥新品系鹽麥0730 的6 個姊妹系的苗情、墑情、病蟲草害、光合作用情況及各階段長勢進行動態監測和趨勢分析,選擇綜合性狀表現突出、適合生產需要的小麥新品種。

1 材料與方法

1.1 品系選育材料與方法

2010—2015 年以071T-159(鹽城市鹽都區農業科學研究所中間材料)為母本、鎮麥168 為父本,采用系譜法優中選優的選育方法,2015 年對16 個穗行進行初步鑒定后,篩選推薦6 個鹽麥0730 穗行圃姊妹系材料參加大區品比,分別為鹽麥0730-1、鹽麥0730-2、鹽麥0730-3、鹽麥0730-4、鹽麥0730-5、鹽麥0730-6,其編號分別為A、B、C、D、E、F。

1.2 品系試驗面積與方法

品系試驗在本所試驗基地內(120°02′24″E、33°22′04″N)進行,每個姊妹系試驗面積150 m2,不設重復,按編號順序排列,共6 個大區。采用精確定量條播機播種,行距25 cm,基本苗15.0 萬株/667 m2。田間管理與大田生產基本一致。

1.3 監測系統部署與運用

1.3.1 苗情監測系統。規模化部署、安裝作物苗情信息光譜采集終端,將高度可調節的支撐桿固定于基地農田。全試驗區根據監測需要,合理安裝5 個監測系統,實行自組采集網絡,全方位、實時感知苗情生長指標和狀況。

1.3.2 視頻監測系統。 試驗田中間處安裝1 個360°高清球型攝像機,實時監測、采集作物形態、生理等生長信息,并每隔7 d 于9:00、15:00 對各小區生長態勢進行高清度抓拍,所有視頻和圖像存儲于視頻錄像機中,通過專用網絡統一訪問入口傳輸視頻數據。

1.3.3 田間氣象環境監測系統。每個監測點安裝1座小型氣象站,全天候監測采集空氣溫濕度、風速風向、雨量、光照度、土壤溫濕度、土壤墑情等環境數據。

1.3.4 數據圖像顯示系統。添置液晶電視和臺式電腦,監測點控制室可以遠程實時監測基地田間作物生長發育動態和收集環境、氣象因子數據。

1.3.5 數據遠程傳輸系統。安裝農業監控網關設備,實現育種試驗基地信息傳感網絡與信息遠程傳輸網絡之間數據流交換,將監測數據和圖像實時上傳到服務器中,通過辦公電腦進行遠程研判。

1.4 數據采集與處理

鹽麥0730 的6 個姊妹系從播種出苗后,運用農業遠程監測系統重點對出苗期、越冬期、返青期、拔節孕穗期等6 個生長節點采集圖像、視頻,每個姊妹系采用定位抓拍和視頻截圖相結合的方法,從中選取具有代表性的5 個點位進行分析。

每點按實際1 m2的比例進行截圖,運用Adobe Photoshop 2020 圖像處理軟件中的濾鏡、提取、捕捉等工具,細致甄別幼苗習性、葉色、株葉形態、熟相等農藝性狀,調查記錄莖蘗動態、株高、有效穗數等數據,并運用Excel 2019 軟件對數據進行計算與分析比較。

表1 鹽麥0730 姊妹系全生育期

2 結果與分析

2.1 小麥生育進程

從不同時期監控抓拍的圖片、視頻和田間實際調查(表1)可知,鹽麥0730 6 個姊妹系全生長期發育進程基本一致,但在灌漿結實至成熟期,顯示出一定的差異,特別是B(鹽麥0730-2)灌漿速度快,全生育期最短,為210 d;E(鹽麥0730-5)成熟期最遲,比B(鹽麥0730-2)遲3 d,為213 d。

2.2 小麥植株性狀、莖蘗動態及群體指標

由表2 可知,在鹽麥0730 6 個姊妹系中,B 和E 幼苗習性、株葉形態等性狀優于其他4 個品系,幼苗半直立、葉色深、葉片短而上挺、株型半緊湊且穗層整齊。分蘗力D 和B 較強,最高莖蘗數分別為58.76 萬、58.69 萬個/667 m2。有效穗數E 最高,為32.87 萬個/667 m2;B 次之,為32.56 萬個/667 m2;A 最低,為30.12 萬個/667 m2,其他差異不大。但成穗率F 最高,為56.29%;B 次之,為55.48%。

表2 鹽麥0730 姊妹系苗、穗期植株性狀及莖蘗動態

2.3 小麥產量構成因素

據田間考察數據統計分析(表2、表3)表明,鹽麥0730 6 個姊妹系中的產量構成存在一定的差異。有效穗數從高到低依次是E(32.87 萬個/667 m2)、B(32.56 萬 個/667 m2)、F (31.77 萬 個/667 m2)、C(31.43 萬 個/667 m2)、D(31.05 萬 個/667 m2)、A(30.12 萬個/667 m2)。A 的每穗粒數最高,為42.00粒;B 次之,為41.69 粒;E 因每穗小穗數最低且不孕小穗數最高,其每穗粒數最低,僅為38.95 粒。千粒質量方面:B 最高,為46.05 g;其次F 為45.89 g;D 最低,僅為44.78 g。從產量構成三因素方面綜合分析,B 的穗、粒、質量三要素在鹽麥0730 6 個姊妹系中最為協調,因此產量最高,為603.24 kg/667 m2,且與其他姊妹系相比,增產顯著。

表3 鹽麥0730 姊妹系室內考種及產量結果

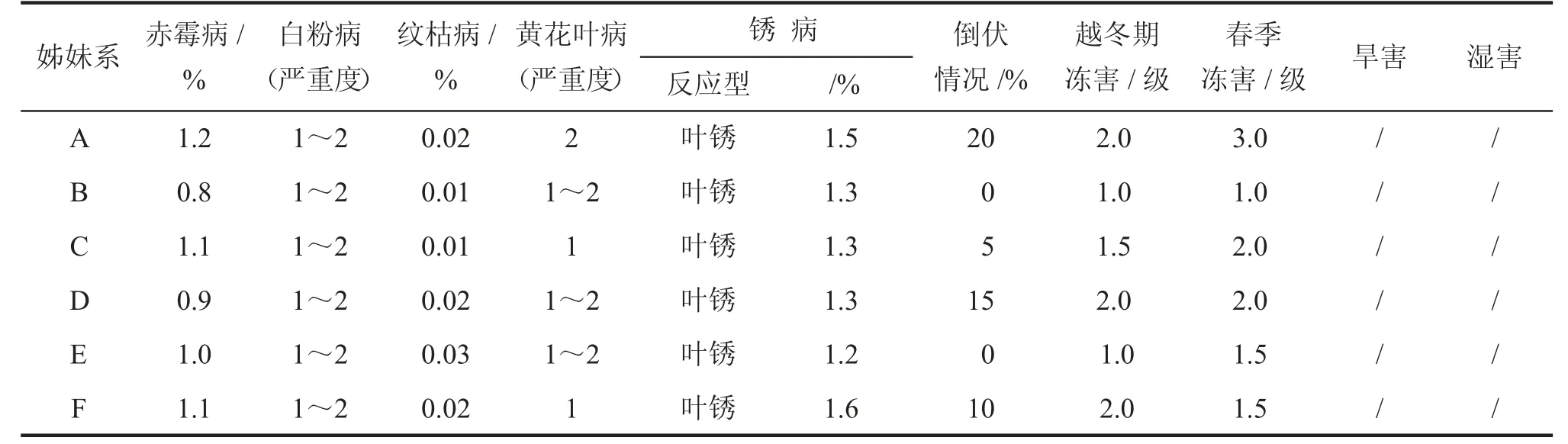

2.4 環境因子對品系抗(逆)性的影響

按照江蘇省小麥試驗技術規程進行田間抗(逆)性鑒定[7],結果見表4。據農業遠程監測系統監測,當年總體氣溫平穩,僅1 月中下旬出現持續6 d左右的低溫天氣。降雨量中前期與常年相比差異不大,灌漿結實期雨水略多但量不大。光照正常,沒有對小麥生長產生影響,灌漿結實至成熟期產生6~7級大風,部分品系發生倒伏現象。抗凍害能力因品系不同略有差異,B 和E 因葉色深、苗體粗壯、葉厚且短挺,抗凍害能力相對較強。在抗病性方面,經綜合比較,B 和C 總體抗性較強,沒有明顯的不安全病害因子存在。在抗倒伏方面,B 和E 因莖稈粗壯、管壁厚、抗倒能力強而沒有倒伏,其他品系出現不同程度的倒伏現象。綜上所述,B(鹽麥0730-2)和其他品系相比抗(逆)性較強且突出,能夠安全生產。

表4 鹽麥0730 姊妹系田間抗(逆)性

3 小結與討論

運用農業遠程監測系統對小麥育種材料進行遠程監測,可實時獲取植株性狀、生育進程和環境因子等信息,結合室內考種可以便捷、快速、準確地獲得育種材料的各項數據參數,為育種篩選提供有力的數據支撐。據此,選育了小麥新品系鹽麥0730-2,并成功通過江蘇省審定,定名鹽麥1 號。

農業遠程監測系統技術與小麥遺傳育種技術的融合與運用,目前僅是初步探討的階段。但本次試驗顯示,本項技術的推廣應用具有一定的可行性、可操作性。該技術可以為育種家實時采集、調取各時期作物的生長發育情況,特別是在特殊氣候狀況下,及時監測作物對環境的應變能力,強化指導、鑒定選擇適于生產需要的作物新品種,確保生產安全。

農業遠程監測技術系統如今已漸趨成熟,在農田、溫室大棚、果林等環境中得以廣泛應用[1-6,8],但在科研育種中應用較少。在具體作物育種運用中應按照不同的作物類別,根據其數據采集特點,分別構建無線傳感網實時感知信息與適宜生長指標融合的作物生長精確診斷與調控模型指標,進一步優化集成基于實時生長信息動態感知和診斷調控相結合的科學管理技術,構建符合作物育種運用的動態感知與智慧管理系統,實現無人值守下實時監測作物育種材料的生長狀態、環境等因子的變化,并適時、適地進行采集儲存,以便于育種家對育種材料的監管甄別與決策利用。相信農業遠程監測技術系統必將在農業科研與育種中發揮有力輔助作用。